lundi, 16 juin 2014

Chercher la puissance

Nous parons du nom de beauté les paysages, les œuvres, les lieux qui interpellent nos cœurs, suspendent l'agitation de nos esprits et nous emplissent d'admiration. La beauté des choses attire la vue ; la splendeur de la musique suscite l'ouïe et bien au-delà.

La beauté exerce une puissance. C'est cette puissance qui nous saisit. Cette puissance rassemble notre sensibilité et notre raison en une Intelligence unie, qui soudain cesse toute bassesse.

Certaines beautés ne touchent qu'un nombre infini de personnes, laissant les autres indifférents.

D'autres, comme un soleil couchant sur des montagnes à perte de vue, coupent le souffle d'une grande majorité d'êtres humains. Ceux d'entre nous qui observent avec intérêt les autres animaux peuvent les surprendre, eux aussi, dans la contemplation fascinée d'un paysage au couchant ou de l'aube fragile en suspension.

Cette puissance d'un paysage de feu, telle qu'elle exerce un attrait sur presque tous, d'où vient-elle ? Un sentiment religieux s'y mêle, c'est-à-dire la sensation que l’événement que l'on regarde avec tant d'admiration est lié à une existence suprême, à une vérité dont nous avons soif.

Quand la puissance de la beauté nous subjugue, nous suspendons nos activités et demeurons un temps indistinct en admiration, à l'écart de toute comptabilité, de toute utilité. Nous admirons dans la pure gratuité.

Nous voudrions créer par le travail de nos mains, par la force de nos vies, de la beauté. Comment nous-y prendre ? L'intention semble-t-il ne suffit pas. Le travail non plus. Ni la sagesse, ni les dons, ni la virtuosité ne nous assurent la possibilité de créer quelque chose - une œuvre, une journée, une décoration - qui se pare de puissance et s'empare de ceux qui passent par ici.

Le domaine de la cuisine nous permet de toucher au plus près cette puissante beauté, puisque des gens que nous rencontrons, maîtrisent cet art difficile de séduire notre être entier par la cuisine.

Dans des sociétés plus musiciennes, où chacun chante ou joue d'un instrument dès son plus jeune âge et de façon naturelle, la musique devient source de beauté accessible à un grand nombre.

Mais le plus souvent, lorsque nous cherchons à créer la beauté, nous ne savons comment y parvenir. Nous écrivons, nous dessinons, nous décorons, et nous restons bien en-deçà de la puissance.

Pourtant, nous savons bien que ce qui reste des époques passées, c'est la beauté que les êtres humains ont mis au monde.

à lire, sur AlmaSoror :

Image : l'ordi crépusculaire

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 15 juin 2014

Le TGV de 22h43 entre en gare des Sables

Un film de Sara

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

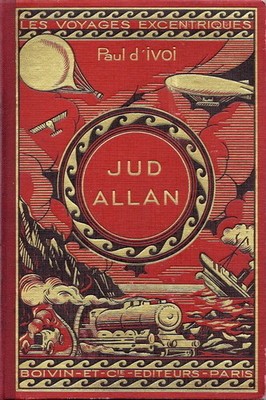

Une bibliothèque Cornulier : Jud Allan, roi des lads

(La bibliothèque dont on vous parle fut créée, trente ans durant, dans un appartement au fond d’une cour du 13 boulevard du Montparnasse, avant de devenir une bibliothèque éparpillée).

Titre : Jud Allan, roi des lads

Auteur : Paul d'Ivoi

Illustrateur : Louis Bombled (gravures d'après ses illustrations)

Editeur : Boivin & Cie

Genre : Voyage excentrique. Le premier livre est une "idylle en modern-sorcellerie", le deuxième s'intitule "lads'king, le roi des gamins".

Eléments de signalement : Un très beau livre

Date de parution : ?

Date de cette édition 1932

Pays de l'auteur : France

Nombre de pages : 478

Format : grand

Arrivée dans la bibliothèque : l'auteur de ce billet l'ignore.

Première phrase : "J'ai tenu à vous montrer cette lettre de France, afin de vous assurer du prochain paiement de ma dette".

Cinquième phrase de la page 244 : "Elle a peut-être trente ans : mais la douleur a marqué ses traits et parmi les tresses noires de sa chevelure, une mèche toute blanche trace un sillon d'argent".

Dernière phrase : "Ce faisant, l'homme d'Etat accueillait la requête que Jud Allan lui avait adressée dès le lendemain de son dernier jour d'épreuve".

COMMENTAIRE

Paul d'Ivoi est un pseudonyme que plusieurs générations d'auteurs utilisèrent au XIX°siècle, de père en fils.

Et Jud Allan, roi des gamins, est une sorte d'Oliver Twist français, très romanesque, chargé de profondeur et d'exotisme, mais également vieilli, plus racialiste que raciste (les Indiens d'Amérique y reçoivent un bel hommage), et aux descriptions socialement très connotées, sans que cela nuise à la palpitation du coeur des lecteurs fascinés.

D'ailleurs, c'est peut-être dans Jud Allan que se trouve le personnage de méchant le plus fascinant du monde. F... J......, dit le Crâne...

Une bibliothèque Cornulier : les titres

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 14 juin 2014

Mon frère, je contemple ton visage

J'assiste à des débats. J'entends ces expressions : « Dans nos sociétés occidentales riches et confortables » ; « le français moyen », et d'autres encore, qui reviennent à tous les coins de phrases.

A Beaubourg au cours d'un débat, j'entendis avec ferveur un homme prononcer cette phrase : le Français moyen n'existe pas.

Le Français moyen n'existe pas, pas plus que la fameuse ménagère de moins de cinquante ans à laquelle se réfèrent les programmateurs télévisuels et les chefs de rayon, qui est censée regarder les programmes de télévisions stupides et mettre tel type de produits dans son chariot au supermarché. Non, elle n'existe pas non plus.

Ces expressions visent à nous faire croire que face à un monde exaltant qui n'appartient qu'à quelques uns, nous, nous ne sommes pas de la même étoffe ; nous ne sommes que de misérables individus sans personnalité, des foules abruties par le confort et la facilité de vivre.

L'avilissement des êtres qui constituent l'humanité commence par la définition qu'on en donne : le Français moyen, la ménagère de cinquante ans. Ces êtres, dont le cœur palpite sur cette terre et dont on croit pouvoir reconstituer le portrait d'après des statistiques de l'Insee. Pourtant, « un homme dans un fichier est déjà un homme mort », nous a rappelé Ernst von Salomon. Inutile de parler donc des français moyens et des ménagères de cinquante ans : ce sont des cadavres, puisque vous en avez dressé des portraits robots.

En fait, ils n'ont jamais existé.

De même que chacun d'entre nous a un visage unique, chacun d'entre nous a une histoire unique. Personne n'est « lambda ».

Mon visage, mon histoire, je dois les porter avec panache et les défendre face aux criminels de guerre qui ne font pas couler le sang, mais qui cadavérisent les êtres en les réifiant.

A la manière dont nous traitons les autres animaux, ces êtres dont nous ne reconnaissons pas les visages ni les voix, la pensée administrative, publicitaire, journalistique, réifie les êtres humains pour mieux les utiliser ou les rabaisser.

Ethniciser les uns à outrance (pour le commentateur bavard du monde, il n'y a pas de Masaï lambda, ni d'Inuit lambda, car on regarde un Masaï ou un Inuit comme des spécimens de leur ethnie rare avant tout), généraliser les autres à outrance (la ménagère, le français moyen), participe de la même réification de l'être humain. La tactique consiste à lui ôter tout ce qu'il choisit d'être lui même pour le réduire à ce que l'on veut voir chez lui : un cas rare et très intéressant dans le cas d'un Masaï, une entité reproduite par millions dans le cas du Français.

Il n'y a donc pas de Français lambda ou moyen, qui serait blanc, vivrait dans le confort, ne présenterait aucun intérêt, par millions d'exemplaire en notre contrée. Il n'y en a pas un seul. Cette personne n'existe pas.

Ces expressions (français moyen, ménagère de cinquante ans, nos sociétés occidentales riches et confortables) visent encore à faire du citoyen français - ou européen - un homme sans histoire, qui n'a plus qu'à vivre sa vie fade tandis que le reste du monde souffre et agit dans la grandeur conflictuelle de la guerre et de la lutte pour la liberté. Nés dans la paix, la liberté et le confort, nous ne serions que des spectateurs avilis d'un monde plus courageux que nous.

Ce Français moyen, n'existant pas, ne peut donc pas vivre « dans nos sociétés occidentales riches et confortables ». Je sais que je m'expose au moralisme si je refuse l'idée que je vis dans une société occidentale riche et confortable : on va me mettre sous les yeux les pendus et les lapidées de l'Islam, les victimes d'exaction de toute la planète, les paysans qui cassent la rocaille à coup de pioche traditionnelle dans les hautes montagnes des Andes ou ceux qui portent de lourds sacs sur le dos dans les confins de l'Asie.

Pourtant, ma vérité est la suivante : depuis ma naissance, j'arpente des trottoirs sur lesquels, la nuit, dorment de nombreuses personnes, seules ou en petits groupes, aux portes d'immeubles grands, remplis d'appartements disponibles mais fermés à clef.

Nos prisons sont remplies de prisonniers, dont un certain nombre sont innocents et un grand nombre n'a tué ni violé personne.

Nos écoles détruisent inlassablement les rêves des enfants qui y passent leurs journées et ne leur apportent, en échange de cette effraction cérébrale, que bien peu de savoirs ou de sagesse.

Nous n'avons pas la liberté d'habiter comme nous le voulons, car cela coûte trop cher ; ni de travailler comme nous le voulons, car le monde du travail et du commerce est entièrement régis par des lois liberticides.

Les mieux lotis d'entre nous payent cher le confort assimilé aux « sociétés occidentales riches et confortables ». Mais ils ne sont pas la majorité des gens. La majorité des gens sait que la vie peut sombrer dans le cauchemar d'un jour à l'autre.

Tamponner le front de millions de personnes de l'infamant adjectif « moyen », qui définit leur identité par l'absence d'élément remarquable ou intéressant, qualifier leur vie harassante de « confortable », c'est affirmer tranquillement le sadisme du Salariat qui mange le temps et la liberté intérieure des participants, c'est valider la hiérarchie des trois ordres, certes mouvants (cadres, employés, ouvriers, avec la cour des grands qui domine le tout et la horde des hères qui sert de repoussoir), et c'est, enfin, organiser la guerre entre les masses de gens supposés moyens et baignés de confort contre ceux qu'on caractérise, au contraire, à outrance : l'ethnique, le migrant, qui ont, eux, l'un une identité, l'autre une aventure.

C'est encore imposer l'idée que la vie de citoyen dans un pays dit "occidental" (bien qu'on soit toujours à l'Occident et à l'Orient de quelque chose) se paye par la perte de l'identité. Le Masaï est censé être plus ethnique que le Français ; le Migrant, tout fluctuant qu'il soit, est représenté par sa caractéristique, tandis que le « Moyen » n'a plus d'histoire, plus de langue, plus de nom, il n'est que l'individu appartenant à une masse, parlant une langue de masse, pourvu d'un nom commun, trop commun.

Il n'est pourtant pas d'être humain qui ait plus d'identité ou d'histoire qu'un autre, pas de langue humaine qui reflète une expérience plus intime que les autres langues, et la grande masse des corps n'est qu'une illusion : chaque être humain né sur cette terre est une histoire sacrée, pour reprendre l'expression de Jean Vanier.

Reprendre son pouvoir personnel d'être humain, c'est réapprendre à dévisager, dans le miroir, les reflets uniques de ce que nous sommes. Tous, nous avons des caractéristiques ethniques, linguistiques, corporelles, certes ; mais, et c'est ce qui fait peur aux usagers des expressions impersonnelles et des fichiers taxinomiques, tous, nous un avons un regard à porter sur notre propre visage. C'est ce même regard qui se portera sur le visage de l'autre.

L'être humain capable de se considérer comme un homme, une femme de valeur, ne retirera jamais à autrui une once d'existence. La considération que l'on accorde à son âme est le fondement de la liberté que l'on sera capable de donner aux autres êtres.

La loyauté commence par la reconnaissance de l'existence d'un être. Regarde-toi. Regarde-moi. Et plus tu apprendras à voir en toi un homme libre, un homme-livre contenant une histoire-épopée, et en l'autre, un frère, c'est à dire un autre homme libre, un autre homme-livre, plus tu seras capable de déceler, dans les gueules des animaux, des visages distincts, et dans leurs grognements, une langue proche de celle que tu parles au fond de ton âme.

Il n'est ni masses d'individus baignés dans le confort dans un Nord lambda et démocratique ("Nous détruisons des pays pour leur apporter la démocratie. La démocratie est devenue une religion", dit Tim Willocks), ni pauvres gens infiniment caractéristiques, miséreux et généreux dans un Sud ethnique et barbare. Nous peuplons un monde sauvage que nous ne comprenons pas et nous sommes sûrement une bande bigarrée de salauds et de héros. Mais chaque homme est une histoire sacrée et l'apprentissage de la lecture commence dans la reconnaissance des visages, et de leurs secrets inviolés.

à lire sur AlmaSoror : Identité (appartenance)

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 13 juin 2014

C'était le 9 janvier 2008, un hôtel aux Pays-Bas

J'écoute un jazz du Nord et vous souriez. La nuit descend en lenteur, presque rose dans sa sombre douceur. Je vous regarde. Vous pensez à quelque chose. N'est-ce pas ? Je ne sais même pas comment vous vous appelez. Nous sommes bercés par le murmure d'une foule satinée, élégante. Quelques uns rient, quelques uns dansent. Une plante sépare votre regard de mes mains. Il est tard, déjà, derrière nous une longue journée de conférences. La joie des congrès : on s'y ennuie, mais qu'il est bon d'être loin de chez soi. Pourtant, ce soir, vous me demandez si j'ai déjà connu cette sorte d'atmosphère où tout bascule. Je ne vous réponds pas. Je détourne la tête. J'ai la tête qui tourne. Mon verre d'ambroisie bordelaise rouge, peut-être ? Dans cet instant où nos yeux se troublent, nul ne sait qui de la sagesse ou de l'aventure l'emportera. J'ignore votre nom, vous baissez les yeux, nos petits badges de participants au colloque, autour de nos cous parfumés, disent la banalité de nos vies. Et j'ai peur de cet appel d'une autre vie, qui flotte ce soir, à l'heure où les petits dorment dans le pays voisin.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

La préservation des dunes intérieures

La solitude ne doit pas être le lieu du ressac des ressassements ni celui de la consommation intime de rêveries psychotropes, mais un manoir consacré à la recherche constante sur le plan intellectuel, artistique, spirituel. La solitude - ou semi-solitude - est aussi ce qui permet d'être soi, loin du répandu égotique et de la compétition qui vous rendent méchant et amer.

Les écrivains français ne sont pas assez seuls. Germano-pratins ou embastillés, ils parcourent la ville en tous sens, stationnent dans de grands appartements, et boivent du champagne au milieu de trop de journalistes.

La façon dont les écrivains doivent être en représentation permanente est destructrice. Comment font-ils pour parler, parler sans cesse, devant des vidéos, des télévisions, dans des cafés, dans des bibliothèques, dans des facultés... ?

Dans la grande foire de la consommation artistique, on dissèque les écrivains comme des écrevisses dans les restaurants. On les fait cracher leur jus jusqu'au trognon.

La foule des consommateurs les aspire.

On leur demande qui ils sont, où ils ont grandi, comment ils s'appellent en vrai, pourquoi ils pensent ceci, quelle est l'injustice qui les révolte le plus, quel âge ils ont, que signifie leur tatouage...

La foule du public est un aspirateur sans pitié.

Mais sans ce public, l'écrivain n'est plus qu'un individu sans intérêt, simple membre anonyme du public.

Il accepte sa propre dissection en échange d'un éclairage somptueux sur son visage soudainement mis en évidence... Souvent, il se laisse prendre par ce jeu de lumière et se met à croire qu'il émane de lui quelque chose d'intéressant.

Durant les premiers mois, les premières années, voire, s'il est très profond et rempli, les premières décennies, il crache un beau jus. Et puis au bout d'un moment, vidé, il sert sa bile aux gens qui continuent de l'entourer.

Pour éviter de sombrer dans ce piège, les ésotérismes choisissent l'anonymat depuis la nuit des temps.

L'anonymat est une belle idée ; pourtant, un auteur n'est-il pas justement un bel équilibre entre l'effacement derrière l’œuvre et la signature qui unit toutes les facettes de l’œuvre ?

L'anonymat est une démarche spirituelle dont il faut à tout le moins se souvenir, une démarche qui rappelle que ce n'est pas moi qui parle quand j'exprime quelque chose, et que c'est précisément parce que quelque chose de plus grand que moi parle à travers moi que ma voix paraît intéressante.

Vampire, le journaliste ou le public qui regardent le doigt qui montre la lune, et non la lune (qui s'intéresse à la personne, non à l’œuvre).

Quand on interroge un écrivain sur sa vie, c'est qu'on n'a pas encore contemplé son œuvre.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 12 juin 2014

Le massage des mondes engloutis

Éveillée dans la ville de Montreuil-sous-bois accablée sous un soleil inattendu, je suis descendue sous la terre et les rails m'ont transportée de l'autre côté du périphérique parisien, au sixième étage d'un immeuble du XXème arrondissement où m'attendait Emily King, auteur de Watashi Tashi Nous au Japon et masseuse, dont j'avais déjà connu un premier massage efficace et profondément détendant.

Je ne savais pas alors que ce massage m'était offert par l'étoile qui descendit de l'immeuble peu après.

Je m'allongeai en disant à Emily King que j'avais besoin de détendre ma tête, surtout, et elle me proposa le stéthoscope.

Ainsi je connus le Massage des mondes engloutis.

Les mains de la masseuse effectuent leur lent travail le long de la tête et du corps, tandis que la pièce résonne des sons étranges de mon propre ventre. La symphonie préhistorique prend place. Le chant obscur du ventre laisse place à des plages d'attente silencieuse. Et lorsqu'elle masse le pied droit, une cascade ventriloque de sons chamaniques indique un lieu sacré où, peut-être, le danger guette.

Durant cette longue séance, je vis des lieux inconnus jusqu'alors, et lorsque j'ouvrais, l'espace d'une seconde, les yeux, le visage concentré d'Emily se superposait aux paysages induits par l'alliance de mon imaginaire et des sons intérieurs.

Comme des vagues, les nappes de détentes venaient s'échouer sur les rebords de ma conscience. Elles venaient de si loin que je me demandais si ce pays du corps invisible est réellement accessible.

Lorsque ce fut fini, je compris que j'avais été emportée là où les marins et les aventuriers ne vont jamais. Aux confins du monde, où l'enfance et la sagesse coulent comme de la lave volcanique au tréfonds du règne animal.

Une vision des mondes engloutis...

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Vers la lumière

"On frémit..... quand on sait comme il est facile de juger, et difficile de vivre, et comme c’est rapide, un jugement, et comme c’est long, une vie".

Henry de Montherlant

Arrêter de gigoter...

J'ai longtemps cru avec rage que je pouvais devenir quelqu'un. Mais ce n'est que lorsque j'ai ressenti toute la poussière de mon être que j'ai commencé à respirer.

L'acceptation de n'être qu'une particule fondue dans le néant correspond au début du bonheur.

Je convoque ma toute-puissance dans cet instant présent. Toute-puissante, je renonce aux détails de mon passé et les envoie au vent qui les emporte pour toujours.

Je deviens la femme sans passé.

Il est temps d'arrêter d'attendre ou de chercher à comprendre. Car ce qui m'habite me dépasse. Je ne cherche qu'un hamac où lire des poèmes en détendant mes muscles, en déployant mon cœur.

Il y a une nuée autour du sanctuaire. Que l'Esprit souffle dessus et le bonheur se fera chair.

Arrêter de consommer...

Reconnaissons notre propre addiction, qu'elle concerne une substance physique (un produit) ou virtuelle (une habitude, une émotion).

(Observons les douze étapes du cheminement des AA (Alcooliques Anonymes) :

1. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l’alcool - que nous avions perdu la maîtrise de notre vie.

2. Nous en sommes venus à croire qu’une Puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison.

3. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous Le concevons.

4. Nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes.

5. Nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts.

6. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ces défauts.

7. Nous Lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts.

8. Nous avons dressé une liste de toutes les personnes que nous avions lésées et nous avons consenti à réparer nos torts envers chacune d’elles.

9. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes dans la mesure du possible, sauf lorsqu’en ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d’autres.

10. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus.

11. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer notre contact conscient avec Dieu, tel que nous Le concevons, Lui demandant seulement de connaître Sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l’exécuter.

12. Ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d’autres alcooliques et de mettre en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie.

(Il y a aussi la Vie libre, où les addicts et leurs proches peuvent avancer ensemble).

Fondons la confrérie des addicts invisibles : ceux que les médecins trouvent en bonne santé et qui savent qu'ils pêchent quelque part - ne serait-ce que pour être eux aussi guéris ou sauvés.

Arrêter de se détruire...

Dans notre société de kamikazes dissimulés en agents du quotidien, la cause la plus fréquente de mort chez les gens de trente à quarante ans, c'est le suicide - chez les adolescents il est la deuxième cause de mort.

Il peut valoir le coup parfois de soulever le téléphone et d'appeler SOS Amitié

Ou de se demander comment écouter l'être qui vient, qui ressemble à tout le monde, et qui a soif d'exister.

Entrer en soldat sans armes dans la ville libre...

Dans nulle autre ville, le soleil ne brille avec autant de diagonale. Tout reflet ne peut être qu'oblique. Aucune rue ne connaît l'affluence des avenues capitalistes et politiques, car c'est une ville qui lézarde, éloignée de nombreux kilomètres de toute institution. Personne ne sait si le cours d'eau qui la traverse en son centre est une fleuve qui se vide dans la mer ou un lac immense. Il est toujours tranquille, ses remous n'effraient ni les bêtes, ni les barques. Un sifflement retentit quelquefois dans la nuit, au hasard d'une rue, et réveille un enfant isolé dans sa chambre à l'étage ou surprend une vieille femme qui tricote au coin du poêle. C'est le clochard qui appelle son chien.

Dans cette ville, il n'y a qu'un seul clochard et un seul chien. C'est pourquoi c'est la ville où le mendiant est roi, et l'habitant, sujet dévoué.

C'est la ville où j'aimerais vivre quand j'aurai passé tous les stades de l'ouverture du cœur.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 11 juin 2014

Substance : solitude

De retour d'un grand et beau festival, je rentre dans ma chambre comme on retrouve sa cellule. Pas une cellule de prison ; celle d'un moine ou d'une moniale. Celle qui a été créée, non pas pour punir l'homme en le coupant du monde, mais pour délivrer l'âme en la retirant à l'écart du monde.

Les bruits, les paroles et les mouvements incessants se dissipent et s'échappent dans le passé ; l'instant présent redevient pur bruissement des secondes qui s'écoulent mystérieusement.

Mon souffle réapprend la lenteur et le calme. Mes gestes se font plus rares. Je reconnais la douceur étonnante du silence. Mon coeur cesse de commenter ; mon esprit cesse de réagir.

La sensation de perpétuelle urgence, qui primait lors de ces jours animés, éclate comme une bulle. L'urgence me paraît une folie incompréhensible, aujourd'hui que je suis de retour dans ma cellule.

Le point de rencontre entre moi et moi, celui où je suis Une et Réunie, correspond au point exact où j'épouse parfaitement l'instant qui vient. Cette présence intacte dans l'existence brute, née d'une solitude qui ressemble à une extase de calme.

La solitude est une sorte de drogue. J'essaie de retrouver la sensation d'être seule en présence de moi-même, comme on cherche une sensation psychotrope.

Je suis accroc à cette solitude-là.

(à lire sur AlmaSoror :

Souffle et drogues autogénérés : le psychédélisme au naturel

| Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Index nominum, : la lettre B

En huit ans d'existence, AlmaSoror a égrené de nombreux noms propres dans ses pages electro-poussiéreuses. Le chantier de l'index est entamé, mais bien loin d'être achevé. C'est donc une lettre B en construction que nous vous livrons ici et qui permettra à ceux qui viennent depuis longtemps de retrouver, peut-être, de vieux articles qu'ils avaient oubliés.

B

Babx

Il est cité (sans que son nom soit mentionné) dans Deuil d'une illusion

Jean-Sébastien Bach

Il est mentionné dans Auto(?)censure

Gaston Bachelard

Il est cité dans Sanctuaire

Normand Baillargeon

Il est cité dans Québec : l'accent d'une pensée

Honoré de Balzac

Il est mentionné dans Auto(?)censure

Arturo Bandini

Il est mentionné dans Mémoires de nos lectures

Alexina (Herculine Abel) Barbin

Alexina est mentionné(e) dans Vigny aux temps électros

Barynsflook

Il est l'auteur de Dangereuse beauté

Il est l'auteur de L'incompréhension notoire de l'homme

Charles Baudelaire

Il est mentionné dans Auto(?)censure

Il est mentionné dans Au confessionnal du cœur

Béja

Il est mentionné dans La musique de Nadège

Il est mentionné dans Moineville : la ville des écrivains

Il est mentionné dans Le sexe des anges

Ota Benga

Il est mentionné dans Ota Benga

Jacques Benoist-Méchin

Il est cité dans Le désillusionné

Il est mentionné et cité dans La fabuleuse plume de Jacques Benoist-Méchin

Il est cité et mentionné dans Le style immense et plein de pensée de Jacques Benoist-Méchin

Il est mentionné et cité dans Trois esthètes du XX°siècle : Rolland, Benoist-Méchin, Vaneigem

Il est cité dans Épuration.

Il est cité dans Fragment d'un printemps arabe

Il est cité dans Invasion de l'Europe - Année 700

Cyrano de Bergerac (personnage)

Il est mentionné dans Militants radicaux des deux extrémités du centre

Cyrano de Bergerac (auteur)

Ingmar Bergman

Il est cité en exergue d'Alcool, liberté, littérature

Il est cité dans Dialogues du septième sceau

Il est cité en exergue d'Intemporalité

Claude Bernard

Il est mentionné dans La faculté de médecine au XIX°siècle

Paul Bert

Il est cité dans Mélange de paternités

Aloysius Bertrand

Il est mentionné dans Au confessionnal du cœur

Pierre Bez(h)oukov

Il est cité dans Où il y a jugement, il y a injustice

Patrick Biau

Il est cité dans Paysage

Il est cité dans Soleil noir foncé

Black Agnès

Les deux noires Agnès sont mentionnées dans Black Agnès

William Blake

Il est mentionné dans Auto(?)censure

Marc Bloch

Il est cité dans La bibliothèque éparpillée : une histoire symbolique du moyen âge

Enid Blyton

Elle est mentionnée et citée dans Auto(?)censure

Jules Boissière (Voir à Khou Mi)

Laurence Bordenave

Elle est l'auteur de Eau de Coco

Elle est citée dans Palette

Elle est l'auteur de A tâtons N°2

Elle est citée dans La duplication de Mari

Elle est mentionnée dans Passage de Baude Fastoul (extrait des 29 et 30 mai)

Elle est citée dans Auto(?)censure

Saint Jean Bosco

Il est mentionné dans Ecclesia

Jean Bouchenoire

Il est dédicataire de Ignis Fatuus

Il est cité dans Le flot urbain

Il est cité dans La trace de l'archange

Il est cité dans Le soldat inconnu

Alain Bouissière

Il est mentionné dans Quatuor d'un monde en chantier

Nicolas Bourbaki

Il est mentionné dans Nécrologie de Nicolas Bourbaki (1968)

Anouar Brahem

Il est mentionné dans La vie tranquille de Dylan-Sébastien M-T

Tieri Briet

Il est cité dans Capitaine Corbeau Noir

Il est mentionné dans Te revoilà Tieri !

Il est mentionné dans La naissance des ours

Il est mentionné dans Réponse à une question de Tieri Briet

Il est mentionné dans Beauté des affiches des deux bouts de la politique

Il est mentionné dans La carte du Tendre

Il est mentionné dans Les commentaires de Tieri sur AlmaSoror

Il est cité dans Orso dort encore

Il est cité dans Malgré l'hiver des sentiments

Il est mentionné dans A quoi ressemblent tes amoureux ?

Il est mentionné dans Petite brouette de survie, album de route et de mer

Il est cité dans Sens et Mystique des Sens : épisode 9

Il est le photographe de Qui a peur des hamacs ?

Brunehaut

Elle est mentionnée dans Brunehaut, la perdante

Hanno Buddenbrook

Il est l'auteur d'Amour d'un homme pour son petit garçon

Luis Buñuel

Il est cité dans l’Éloge de la Mémoire

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 06 juin 2014

Le groove dans l'écriture – le groove dans le blog

Au menu :

Qu'est-ce que le groove

Chemins de l'Ostinato

O ! Tempo rubato

Blog & groove

Nerfs et mollesse

Destins

Quelques questions infiniment liées à la question du groove

C'est compliqué de trouver son style dans la vie comme dans l'écriture.

On peut tout au moins trouver le groove idéal, ou, s'il n'existe pas, un groove évolutif.

Qu'est-ce que le groove ?

C'est un mot de la langue anglaise d'Amérique. Groove, en nom commun, signifie sillon ; en verbe, s'amuser. Comme le fil d'un scénario nous aide à supporter le silence des images d'un film, le groove fait partie de notre vision moderne qui ne supporte pas ce qui ressemble à l'ennui (l'attente, la lenteur). Le groove est ce qui permet au public de ne pas s'ennuyer, de ressentir intérieurement le rythme propre à la musique et d'être porté par lui. Traditionnellement, lorsqu'on parlait du rythme (l'enchaînement des longueurs des notes), du tempo (l'allure) d'une musique, on parlait de la structure musicale du morceau ; tandis que le groove implique la sensation éprouvée tant par le musicien que par l'audience. Le groove d'une musique est lié au rythme qui unit, non pas les notes entre elles, mais les cœurs des participants à la musique, qu'elle soit « vivante » ou enregistrée. Le groove unit la musique à ceux qui l'écoutent.

(à cet instant, je fais une pause. Je me souviens d'une scène vécue dans une ville péruvienne ; je revis une traversée interminable du quartier Etienne Marcel à Paris ; j'entre en pensée dans ma jeunesse. Je revois des visages, des situations. Imaginez une histoire d'amour entre un chanteur agressif de métal et une fragile fleur de la chanson romantique. Il impressionne, voire, il fait peur, physiquement, par sa stature et son air patibulaire. Elle, fêle, ses grands yeux et sa toute petite bouche, elle inspire la tendresse protectrice à ceux qui la croisent dans la rue. Ils se connaissent. Ils se fréquentent. Ils s'aiment. Ils ne s'entendent pas. Elle le détruit avec dextérité et tout le monde la plaint. Forcément : les apparences lui donnent raison. Ou la fragilité n'a pas toujours le visage qu'on croît. Et tout cela, sous la forme d'un conte de Perrault, avec une morale finale. Mais cette parenthèse devrait être fermée depuis longtemps déjà).

Qu'est-ce qui restera dans les mémoires de ceux qui viennent après des musiques qu'on écoute sur les routes de la pluie, des musiques du doute, des musiques de l'oubli ? C'est ce que nous cherchons à découvrir. Le groove nous emporte, mais le groove n'est-il pas un piège ?

Chemins de l'Ostinato

Il faut savoir se perdre au tendre fil du tempo d'un autre âge, d'un autre pays. C'est le moyen le plus doux de connaître l'amour et de tromper l'ennui. Mais ce qui nous guette, qui est aussi ce par quoi nous désirerions être pris, c'est l'ostinato, la ritournelle lancinante, trop fascinante pour s'apparenter à l'un de ces virus auditifs qui hantent notre tête et l'agacent. Un ostinato hante et harcèle sans agacer, sans lasser, parce qu'il parle à quelque chose en nous que nous aimons et que nous voudrions mieux connaître.

O ! tempo rubato

Quand finalement l'ostinato s'en va, les mesures se suivent et ne se ressemblent plus. Le temps volé ne se fait plus répétitif, il altère la monotonie, il prend l'oreille par surprise, il varie les nuances et créée ce joli décalage entre la voix et la musique, entre l'instant qui passe et l'atmosphère du monde présent.

Le temps volé à la mesure confortable du monde, fait déraper le cœur prêt à se faire la belle, à la suivre dans une aventure à travers rues et jusqu'au dernier étage d'un miteux hôtel de la rue Saint-Denis – puisqu'il existe encore, rue Saint-Denis, des immeubles qui n'ont pas été rachetés par des entreprises ou des producteurs de cinéma.

Blog & Groove

Oui, peut-être que l'écriture d'un blog, peut-être que la tenue d'un zinc blogal, requiert quelque chose qui a trait au rythme, en cela il semble qu'on pourrait étendre la notion de groove, jusqu'ici purement réservé au domaine musical, à l'activité blogale (et à toutes celles qu'on voudra)

Le groove alors serait cette nervure qui relie le blog à ses visiteurs auteurs, qui parcourent la plateforme de maintenance éditoriale, et à ses visiteurs lecteurs, qui parcourent l'infime espace public que le blog occupe sur la grande toile.

Lorsqu'un blog a trouvé son groove, pourrait-on croire, il peut tenir la barre au long cours. Mais un groove se fatigue à force d'être répété. Et les blogs parfois meurent d'avoir tout donné.

Nerfs et mollesse

Engagement, respectabilité, récupération, sont trois notions qui gouvernent la création. L'engagement créatif du jeune artiste (quel que soit son âge, souvent, il est réellement d'âge tendre), la respectabilité qu'il arrache à force de combats à une société indifférente d'abord, puis méprisante, cruellement, puis flagorneuse et aplatie d'admiration. C'est alors que le groove ramollit. Ce peut-être l'artiste lui-même, qui perd la boule de nerfs à force de descendre dans des luxueux hôtels et d'écouter des louanges, telle Nan Goldin, photographe ravageuse et fulgurante des inframondes de la libération sexuelle new-yorkaise, qui, des décennies plus tard, pense que l'art photographique est mort, qu'il n'y a plus d'art et que les jeunes d'aujourd'hui font de la photo numérique industrielle sans intérêt. Pourtant, madame, lorsque vous fabriquiez vos diaporamas et que vous les diffusiez dans les salles arrières des bars faméliques, les vieux schnocks regardaient ces nouveautés et ne leur accordaient pas plus d'intérêt que vous n'en accordez à vos successeurs. Oh, l'étrange douleur anesthésique de la perte du groove. J'imagine qu'elle fait encore plus mal qu'une aiguille dans la chair, mais où donc se loge-t-elle, la douleur de n'être plus que l'héritier des droits d'auteur de son propre groove ? Dans d'autres circonstances, l'artiste fauché en plein vol meurt au milieu de son groove ; c'est la postérité qui se charge d'achever la respectabilité que l'artiste n'avait qu'entrevue, et de récupérer son œuvre pour la rendre officielle et par là, lui ôter de sa superbe révolutionnaire. C'est ainsi que le chanteur Victor Tsoï, rockeur magnifique du groupe russe Kino, figure sur les affiches électorales du président Poutine.

Destins

Nous choisissons quelques destins que nous vous présentons rapidement ici : Moondog ; Pascal Lamorisse ; Zénon. Oui, vous avez raison, nous avons perdu la raison. Nous mettons dans le même sac à groove deux humains du XX°siècle et un personnage romanesque ayant pris forme dans un roman de Yourcenar et ayant supposément vécu dans les années du règne de Charles Quint...

Mais aucune norme universitaire n'a cours ici, ou disons plutôt que c'est une norme universitaire parallèle qui régit les œuvres et les productions almasororiennes : celle de la FaTransLibDADat (Faculté Transatlantique Libre Dark Angel de Dallas et Tallin). J'en suis moi-même une brillante ancienne élève, comme l'indique la biographie impartiale et neutre que mon consacra, à l'époque où nous dansions ensemble le vendredi soir à Saint-Jean en Ville, la chère Katharina.

Donc, présentons Moondog en dévoilant les quelques miettes biographiques que nous avons pris la peine de recueillir : un homme, devenu aveugle à seize ans, portant les cheveux longs, adorant la musique classique et s'intéressant à toutes celles qui naissaient sous ses yeux. Un homme qui connut la rue, cette grande maison sans eau chaude ni électricité, démeublée, presque nue, au toit infini qui ne protège pas des intempéries. Des livres vous parleront de Moondog. Il est probable qu'il avait sa propre opinion sur ce mot qu'il avait dû entendre, groove.

Mais parlons de cet autre homme, Albert Lamorisse, cinéaste de l'enfance, pourrait-on dire, puisqu'il composa les films Crin Blanc et le ballon rouge, et le voyage en ballon, et ce qui frappe, c'est que Lamorisse voulut faire, enfin, un film pour les grandes personnes, mais il mourut avant de le terminer. C'était un film sur l'Iran, et on peut le voir, car un proche collaborateur l'acheva ; N'y a-t-il pas un mystère d'ordre grooveux dans cette interruption brutale d'une œuvre au moment d'un changement d'adresse ? Il s'adressait aux enfants, il tente de s'adresser aux adultes ; il faisait de la fiction, il se lance dans un documentaire... Et il meurt.

Révélons ensuite le groove qui berce la vie de Zénon. Dans l'Oeuvre au noir, Zénon de son enfance à sa mort par suicide pour éviter la peine qui l'attend (l'Inquisition vient de le livrer au bras séculier, autant dire : elle le condamne indirectement au bûcher), le long de cette vie solitaire traversée de rencontres amicales et intellectuelles, au cours de ses voyages comme de ses longues stations, Zénon, c'est son secret, suivait son groove intérieur. Et ceux qui l'entendaient sans en avoir trop peur le protégeait, tel un prince ici, une paysanne là, ou le doux prieur d'un couvent flamand.

Quelques questions infiniment liés à la question du groove :

Peut-on courir en prenant son temps ?

Que pourrait signifier l'expression : le tempo de la vie ?

Notre relation au monde n'est-elle qu'une question d'ajustement des rythmes, de travail sur les rythmiques ?

Une relation amoureuse peut-elle durer au long cours en suivant le lit d'un même fleuve, d'un même groove ?

Peut-on parler de groove mathématique ?

Passe-t-on d'un groove à un autre, ou bien n'y a-t-il que transformation du groove, qui est, ou n'est pas, mais ne peut se succéder ?

Ces questions ne doivent pas nous faire oublier le sens de notre quête. Nous débroussaillons parmi les ronces, les branches et les racines d'un monde obscur, qui nous appelle et que nous ne voyons pas. Par le blog ou par l'écriture hors blog, par le malaxage des jours et des idées, nous nous frayons un chemin vers ce qui viendra. Quelque chose, peut-être, qui tienne à la fois de la chanson, de l'écriture, du cinéma, et qui rappelle nos bons vieux rêves adolescents qu'en dépit de certaines apparences, nous n'avons pas abandonnés.

Le groove alors serait un versant de la grâce.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Ta vie d'oiseau

Qui suis-je, mon bel amour au bec brisé ?

Toi seul pouvais le dire, mais tu t'es envolé. Ton regard oiseau ne sait plus où me trouver.

Je connais les brumes claires

la neige rose des matins d'hivers

je pourrais te retrouver

le lièvre blanc qu'on ne voit jamais

mais l'oiseau l'oiseau s'est envolé

et moi jamais je ne le retrouverai

car j'ai vu, j'ai vu l'oiseau

j'ai vu l'oiseau je sais qu'il partait

je l'ai entendu pleurer

le bel oiseau que le vent chassait

je voudrais tout te donner

mais toi pourquoi ne me dis tu rien

quel est il ton grand secret

un secret d'homme

je le comprend bien

mais tu sais je peux te raconter

combien l'oiseau est parti à regret

si un jour tu m'écoutais

tu apprendrais tout ce que je sais

l'oiseau part et puis revient

tu le verras peut etre demain

c'est l'oiseau que tu aimais

l'oiseau jaloux je l'ai deviné

si jamais il revenait

je lui dirais que tu l'attendais

Chanson de Belle et Sébastien, romans et téléfilms de Cécile Aubry

Cécile Aubry - Eric de Marsan/D White

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 05 juin 2014

Le pouvoir de la Kora

Tu t'endormais au creux de cette musique mandingue et ton cœur battait le rythme du mouvement perpétuel du monde, dans ton berceau d'un bois verni trop vite dont les senteurs te rappelleront pour toujours les longues après-midi de Bamako. C'était à l'époque où il restait des arbres et aujourd'hui, homme en train de devenir vieux, tu plisses les yeux au fond d'un bar d'Europe. Quelques notes encore suffisent, quelques notes pincées sur une Kora, pour te transporter dans le vieux blues primordial. Tu as traîné tes guêtres dans les pays de l'Europe et tu as voyagé en Roumanie, accompagné par un camarade de faculté originaire de ce pays. C'était un cousin lointain du roi déchu Michel de Roumanie et tu as ressenti à nouveau cette violence d'être le fils du cadet, de ne pas appartenir à une longue lignée de griots. A un ou deux rangs de naissance près, tu aurais raconté, toi aussi, tes aïeux, tes alliances, tes traditions à ce jeune étudiant roumain qui te faisait parcourir les routes de ce pays.

Il te fit entrer dans un monastère au fond d'une forêt, sur les murs duquel d'immenses fresques représentaient différemment le dieu de la Mission des Pères Blancs où tes pères et oncles avaient étudié. Une ribambelle de moines en aubes marchaient au milieu des pierres et des fleurs presque sauvages en élevant les mains et en chantant un psaume lent venu des débuts du monde du langage, et tu reconnus sur le visage de l'ami roumain ton propre frisson, lorsque résonne au fond d'une rue, au fond d'une cour, quelques notes d'un vieil air du Mali.

(Ce roman, celui qui naîtrait de votre rencontre et de ce miroir humide des visages presque fermés, tu en as écris les soixante premières pages dans une chambre du dix-neuvième arrondissement de Paris, par laquelle pénétrait le pâle soleil des jours d'hiver. Mais, les années passent, et tu ne sais si tu parviendras un jour à le reprendre, à le terminer).

à lire, sur AlmaSoror : Insomnie bretonne à Paris

| Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Ota Benga

Ota Benga, ton existence est la honte des nations. Ta souffrance est la honte des religions. Ton suicide est ta gloire.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 03 juin 2014

autour du périphe

Oh ma lune, entre ma tisane à la sauge et ses ailes d'ange, et mon rhum ambré et ses cornes rouges, je te regarde à travers le rectangle vertical de la fenêtre PVC. Sur un balcon abandonné, un olivier laissé là remue ses cheveux dans le soir frais qui tombe. Toi, petit croissant, ta blancheur est inaccessible et le ronron des voitures au loin te paraît si petit qu'il en est négligeable, moi il me berce, ce ronron sur le périphe, là-bas, c'est mon murmure océanique. Soule, mon âme s'emballe pour un vent de panique, pour un prince charmant qui passe dans un nuage, pour un air pop de la radio d'en bas.

En bas les femmes voilées, presque toutes, marchent loin derrière les hommes qui rient et qui haïssent le sol que leurs pas foulent depuis trop, trop longtemps, c'est ce qu'ils disent.

C'est ce que disent tous les exilés. C'était mieux là-bas mais je reste quand même, c'était plus beau et la musique chantait comme pas ailleurs, là-bas les olives, plus grosses, le miel, plus doux, les rires, plus chauds, mais là-bas n'est plus qu'un regret, un regret pathétique.

Un aimant angélique, voilà ce que tu es, lune de ce soir, et mon corps est aspiré vers ta blancheur infime, croissant si éloigné de moi que j'en pleure et j'en meurs en buvant, en buvant (de mes tasses devinez celle qui gagne la bataille du prince charmant ?).

Tandis que je m'envole, le bleu de nuit enserre la ville qui se fait toute petite. Vivante ? Vivante, oui, mais que font-ils, en bas ? Des enfants ! Tous les enfants viennent en courant sur le périphe et les voitures s'effacent.

Les voitures s'effacent et la couronne de béton devient champ où l'on danse. Momes, gosses, marmaille, tout cela envahit le terre-plein et danse, danse, danse. C'est comme si le monde était mort, c'est comme si l'enfance revenait.

Sauge, ta tisane, il faut croire, contenait le parfum des envolées ; rhum, encore toi, tu as encore débordé de ma coupe ! Ah mais vraiment, je découvre enfin cette vérité nue comme une image, que la ville n'était qu'un mirage, que l'on vole comme des enfants sages, à l'heure où l'esprit présage les amants irréels de la nuit.

Il faut que je prenne une photo avec mon téléphone portable, sinon personne ne me croira si je dis que je suis montée jusqu'à la lune cette nuit.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |