samedi, 01 mars 2014

Santiago Rusiñol, de fantaisie et de lumière

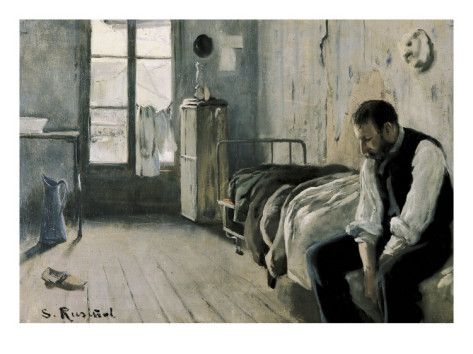

Voici un savoureux extrait des souvenirs de Léon Daudet, sur le peintre et écrivain catalan Santiago Rusiñol, fils de la fantaisie et de la lumière, en effet.

« Je veux clore cette rapide revue de quelques artistes contemporains par un fils de la fantaisie et de la lumière, le peintre et dramaturge catalan Santiago Rusiñol, mon très cher ami.

Dès notre première rencontre je l’ai aimé, parce qu’il ressemble à Alphonse Daudet. Même bain de soleil épandu sur le front, le regard et le sourire, avec cette différence que l’éternel cigare de Santiago remplace, au coin des lèvres, l’éternelle petite pipe de mon père. Mêmes cheveux abondants, que partage une raie bien droite. Chez Santiago, ces cheveux sont moins longs et ils commencent à blanchir ferme, mais chez Santiago, comme chez Alphonse Daudet, quelque chose ne vieillit pas : le charme conjugué de la bonté et de la sensibilité, une bonté qui rit, pleure et panse les plaies, une sensibilité frémissante ainsi qu’un bouleau sous un ciel d’orage. La vision morale de Santiago Rusiñol est perpétuellement oscillante entre l’ironie tempérée et les larmes, perpétuellement aimante et déçue. Dans ses Fulls de la vida, qui sont de courtes notes sur les pointes quotidiennes de la vie, les plus aiguës, les plus pénétrantes, il note un croisement de trains, dans une petite gare, entre soldats partant pour la guerre de Cuba et paysans rentrant au logis. Les soldats chantent un chant guerrier, les paysans un chant d’amour. Pendant l’arrêt, ils échangent leurs états d’âme et voilà les soldats qui chantent l’amour et les paysans qui chantent la guerre, tandis que les convois se séparent.

Autre récit : pendant un accès de fièvre, un voyageur, couché dans une chambre d’hôtel humide, interprète les cercles de moisissure du plafond ainsi qu’un merveilleux paysage. Le lendemain, il part. L’année suivante, revenant au même endroit, il demande la même chambre, désireux de retrouver son mirage : « Oh ! monsieur, lui dit fièrement la servante,vous allez être content. Nous avons fait nettoyer le plafond. Il est propre maintenant comme un sou neuf. »

C’est ce que j’ai baptisé l’observation santiaguesque, où il entre beaucoup de la vive manière de Cervantès. Voilà pourquoi le dernier volume de Rusiñol — qui en a écrit une vingtaine et presque autant de pièces de théâtre — le Catalan de la Manche, est un chef-d’œuvre. Mais il faut entendre ce fils génial du terroir et de la fantaisie raconter, comme il sait le faire, en accentuant les finales : « Figoure-toi, Léon, qu’en Espagne, on avait, un moment, la marotte de copier dans l’armée les procédés allemands… Les Allemands coupent les queues des chevaux. Bon, se dirent les officiers de cavalerie espagnols, nous allons couper les queues des nôtres. Oui, mais, mon cher, ils avaient oublié les mouches. De sorte que dans la campagne, après cette belle opération, on ne voyait que des chevaux dressés et crispés comme des hippocampes, parce que, tu comprends, les mouches les mordaient, sans souci des théories allemandes. »

Au sujet d’Ibsen, que Santiago appelle « Ibsain » : « J’ai assisté en Andalousie, à une représentation des Revenants d’Ibsain. C’était en matinée, en juillet. On crevait tellement de chaud que la sueur coulait du col des gens dans leurs pieds. Le soleil était tellement perpendiculaire qu’on croyait que jamais il ne descendrait de là. Au dernier acte, quand le héros d’Ibsain crie avec émerveillement : « Le soleil, mère, le soleil ! » tout le monde a applaudi à outrance, mais chacun pensait à part soi : « Ce n’est pas une chose si rare et on l’a assez vu aujourd’hui, le soleil. »

C’est, sous une forme plaisante, toute la critique de la transplantation des œuvres et du snobisme concomitant.

Revenant d’un voyage en Amérique du Sud, Santiago racontait une chasse aux crocodiles à laquelle on l’avait invité avec insistance, en lui assurant que les crocodiles avaient les pattes trop courtes pour rattraper les humains. On arrive au bord du fleuve. Santiago se met en embuscade et commence à peindre, car il est aussi grand peintre que grand dramaturge et ses Jardins d’Espagne sont célèbres. Le crocodile, écartant les roseaux, montre sa tête triangulaire : « Diable ! crie Santiago à son guide, vous êtes bien sûr que celui-là aussi a les pattes courtes ?… » Il définit les Américains : « une race qui a passé sans transition du perroquet au phonographe ».

Comblé par la nature de tous les dons et, par-dessus le marché, d’une belle fortune, Santiago Rusiñol est indifférent aux avantages que procure l’argent. Il vit en dehors des conventions et des contraintes, sans aucune révolte, mais avec l’amour invincible de sa liberté. L’idée qu’on voudrait la lui enlever le fait rire. Quand quelqu’un ou quelque chose l’ennuie, il s’en va sans se fâcher. À quoi bon se fâcher ? Je ne l’ai jamais vu en colère. Le rhumatisme même excite sa verve : « Si ce cochon-là me nouait les doigts, je peindrais avec mon poignet, s’il me nouait le poignet, avec mon bras. Je ne peindrais plus que des horizons, voilà tout. »

Comme il peint souvent en plein air, à Grenade, à Aranjuez et ailleurs, il est très vite entouré d’enfants, qui sont les moustiques du paysagiste : « Au lieu de les chasser, je leur donne, pour jouer, deux gros tubes de couleur rouge et bleue. Au bout de cinq minutes, ils sont bariolés de rouge et de bleu. Alors leurs mères, avec de grands cris les rappellent, les fessent et m’en débarrassent. »

Avec des amis, peintres comme lui, il a voyagé à petites journées en Espagne, dans deux roulottes, pleines d’objets de ménage. Le jeu consistait à choisir un village bien pauvre, bien dénué, comme il y en a, par exemple, en Estramadure ou dans la Manche, et à ameuter les gens sur la place, en jouant du tambour et de la trompette. Les commères s’approchaient, marchandaient :

— Combien, ce pot à eau ?

— Trente pesetas !

— Trente pesetas, mais vous êtes fous ! Ça ne vaut pas plus de trois pesetas.

— Ah ! vous croyez ! En ce cas, je vous le donne pour rien. Emportez-le, et cette cuvette par-dessus le marché.

Les paysans songeaient : voilà de singuliers commerçants. « Au village suivant, ajoute Santiago, la police nous demandait nos papiers. Quand on donne sa marchandise gratis, on est suspect à la police. »

Une autre fois, Santiago, son ami Utrillo et un autre avaient loué la petite maison du douanier, à l’entrée d’un gros bourg.

Santiago se coiffait de la casquette officielle sur ses cheveux longs, arrêtait les voitures d’huile, prenait une mine sévère : « C’est de l’huile que vous avez là-dedans ? »

— Oui certainement, monsieur, de l’huile. Et je vais acquitter les droits.

— Gardez-vous-en bien. Comme je ne suis pas sûr que ce soit de l’huile, je préfère vous laisser passer sans payer.

— Mais vous n’avez qu’à vous assurer par vous-même que c’est bien de l’huile.

— Oh ! non, je suis trop paresseux. Et puis il est si facile d’imiter l’huile. Passez sans payer. Je vais même faire mieux. Voici pour vous cinq pesetas de la part du gouvernement. »

Le charretier songeait : « Voilà un drôle de douanier. »

Lobre et Santiago villégiaturaient dans un village de l’Île-de-France. Car Santiago est aussi Français, Parisien et même vieux Montmartrois de cœur que Catalan, ce qui n’est pas peu dire. Santiago a une crise de rhumatisme. Le temps étant beau, Lobre, aidé de l’aubergiste, descend le lit, avec Santiago dedans, l’installe au beau milieu de la rue du village. Rassemblement autour de ce monsieur aux longs cheveux, à l’air étranger, qui fume, étendu, un immense cigare. Tout à coup, le monsieur s’assied, cale son oreiller, demande une guitare et se met à jouer une malagueña, puis un fandango, puis une polka : « Ils ont fini par danser autour de moi jusqu’au soir, et je ne m’arrêtais que pour faire ouë ! aïe ! aïe ! à cause de ce satané rhumatisme. Tu te rappelles, Lovre, — Santiago prononce les b comme des v, — quel agréavle après-midi ! »

Les souvenirs épiques de ses séjours à Montmartre, — il habitait à côté du fameux Moulin, — sont consignés dans un ouvrage qui rappelle les Scènes de la vie de Bohème. On peignait toute la journée. Le soir, on allait dîner chez le père Poncier, un caboulot de la place du Tertre, où l’entrecôte Bercy était réconfortante, le vin parfait. C’est un axiome de Rusiñol que « tout ce qui s’appelle Bercy est bon ». Excellent cuisinier, il réussit comme personne l’escoudelia, plat national catalan, analogue à notre pot-au-feu, et le riz à la majorcaine, c’est-à-dire au poisson et au poulet. Ne vous effrayez pas de ce mélange, qui exige seulement le tour de main.

Mais les quelques traits que je viens de rapporter, simples herbes folles dans le champ immense et varié de l’humour du prince des Catalans, ne donnent qu’une idée sommaire et superficielle de ce magnifique esprit. Pour le connaître, il ne faut pas seulement le voir vivre, rire, fumer et l’entendre chanter. Il faut lire ses livres et ses pièces. Il faut regarder ses tableaux.

Santiago Rusiñol, dramaturge et romancier, sait choisir et traiter des sujets conformes à sa nature. Il apporte à ce choix une haute sagesse, une pondération qui est comme l’axe fixe et solide de ses éblouissantes inventions. La Nuit de l’amour, scène tragique et lyrique de la nuit de la Saint-Jean, la Joie qui passe, le Héros, le Patio bleu, la Laide, les Mystiques et tant d’autres œuvres dramatiques, se distinguent de toute la production espagnole contemporaine par une grâce naturelle, une simplicité, une chaleur passionnée et une gaieté mélancolique sans pareilles. D’autres font métier d’écrire. Santiago projette sa personnalité, incorpore le spectacle du monde et s’amuse de ce va-et-vient. Sa vue est saine et directe. Son dialogue, d’une réalité immédiate, fait s’esclaffer un public de paysans comme un public d’artistes raffinés. J’ai prononcé à son sujet le nom de Cervantès, mais il conçoit aussi comme Molière, il ouvre, comme ces deux génies, dans l’amère observation des travers humains, de larges baies d’une irrésistible bouffonnerie. Les vaniteux, les sots, les avares, les hallucinés nous sont restitués fidèlement, exactement et, néanmoins, il flotte au-dessus d’eux une compréhension apitoyée, qui les baigne à la façon d’un clair de lune somptueux et doux. Ils nous apparaissent à la barre du moraliste, environnés, enrichis de toutes les circonstances atténuantes possibles : « Le plus mauvais n’est pas pour bien longtemps sur la terre, Léon, tu sais. » Un mot exprime cela : générosité. La puissance de ce grand créateur, de ce typificateur perpétuel, réside en ceci qu’il est un prodigue, qu’il dépense sans compter la bonne humeur, les belles formules, les chants harmonieux et les appréciations miséricordieuses. Le véritable artiste ne calcule pas. Son existence est un don continu de lui-même.

Le théâtre de Santiago Rusiñol nous montre de préférence « ce monde où l’action n’est pas la sœur du rêve », comme dit Baudelaire. Mus par de nobles sentiments, ses personnages,en voulant reconstruire la société ou réformer les mœurs, ou tout soumettre à une règle stricte, développent du même coup des principes d’erreur en conséquences douloureuses ou réjouissantes. Les zigzags de la volonté humaine à travers les réalités dessinent des figures amusantes, que l’auteur ne laisse presque jamais dégénérer en caricatures. Mais il connaît les pentes humaines, l’accélération des choses, les déformations qu’apportent le temps, les passions, les circonstances. Ainsi s’édifie une œuvre dramatique qui s’impose déjà à l’attention des critiques, qui demain apparaîtra comme la plus importante, la plus nerveuse, la plus nuancée de l’Espagne actuelle. Rusiñol a cet avantage et ce défaut d’écrire directement en catalan, car il est mistralien dans l’âme. Avantage quant à la fraîcheur et à la puissance du style, que ses compatriotes comparent au castillan de Cervantes. Défaut au regard du succès, qui doit ainsi vaincre deux obstacles pour la traduction en castillan, trois obstacles pour la retraduction du castillan en français, ou en italien. Cette œuvre abondante et typique est d’essence latine. Elle ne s’embringue d’aucune des considérations métaphysiques qui obscurcissent, à la façon d’apports étrangers, l’œuvre de José Echegaray par exemple. Ainsi qu’aux arènes, un jour de course, il y a le côté ombre, le côté soleil, les vertus et les vices sont à fleur de peau ; l’on entend les cris aigus des marchands de pâtisserie et la palpitation des éventails accompagne celle des cœurs féminins. Le mélange de l’ironique et du voluptueux est incessant. Imaginez une fille de là-bas, cambrée et solide, aux pieds nus dans la poussière, peau mate, yeux noirs, lèvres rouges, qui rit au soleil sur un pont de Tolède : telle est la muse de Santiago. Élevé librement à la campagne, aux environs de Barcelone, dans la nature chantante et dorée, il a appliqué cette vision pastorale, cette joie du plein air, aux observations complexes et âpres de la société moderne. De là le pincement d’une double corde, donnant à ce qu’il écrit une saveur unique, d’angoisse mêlée à la jouissance.

Ce qu’il peint est beau et profond comme la nuit étoilée de la Vega andalouse. Ses tableaux sont superposables au lyrique de ses drames, de ses contes, de ses romans, mais l’ironie a disparu ; car la nature toute nue n’est jamais ridicule. Un album en couleur de la série des Jardins d’Espagne, publié à Barcelone chez Lopez, avec une rare perfection lithographique, donne une idée de cette féerie de l’œil et de l’imagination.

— Qu’est-ce qui t’amuse le plus, Santiago, écrire ou peindre ?

— Oh ! peindre, Léon, sans comparaison ! Tu comprends que quand tombe le soir et que je suis au Généralife, ma toile devant moi, ma boîte à couleurs à côté de moi, je ne sens point passer les heures. En Andalousie, il y a toujours quelqu’un qui chante sur la route un peu plus loin et, si tard que ce soit, on entend ce chant, repris par un autre, à mesure qu’il se perd dans les ténèbres. Tu penses si je suis content ! Il n’y a que de regarder mes verreries anciennes à Sijers qui me soit aussi agréable. Et puis aussi me promener dans les rues en été à Paris. »

Santiago met trois ou quatre r à rues et à Paris. Il parle le français très bien, très naturellement, comme l’un de nous, mais il dit une « estatue », un « esquelette ». « C’est ce que tu veux » au lieu de : « Qu’est-ce que tu veux. » Quand on soutient devant lui une idée paradoxale ou un jugement qu’il croit faux, il n’insiste pas, il a un geste de la main, très insouciant, très espagnol, et qui signifie : « Après tout, si vous y tenez absolument… », et il ajoute : « C’est ce qu’il dit est bête, et même très bête, mais j’ai pas voulu le contrarier ». Pour signifier la méfiance, il appuie l’index de sa main droite sur la paupière inférieure de l’œil droit et il tire celle-ci en bas légèrement. Ça veut dire : « Attention ! on ne me la fait pas. » Il supporte allègrement qu’on lui conte des blagues, qu’on lui rogne sa part, qu’on le tape d’un billet de cinquante ou de cent francs. Mais il sait parfaitement à quoi s’en tenir sur le farceur, le mauvais camarade ou le tapeur : « Je m’en fiche, ce n’est pas un ami. C’est un type que j’ai seulement rencontré chez Weverre », c’est-à-dire au café Weber, rue Royale. C’est là, en effet, que Santiago a ses habitudes quand il vient à Paris. Le reste du temps, il circule le cigare au bec, les mains dans ses poches, le chapeau aplati d’un coup de main sur l’oreille, fredonnant un air d’Albeniz, de Debussy ou de Bizet ; il circule entre Barcelone, — prononcez Barcelon, — Madrid, Palma de Majorque, Aranjuez et Florence. Et il peint tant qu’il peut : des jardins abandonnés ; des maisons anciennes aux volets fermés depuis des années, pareilles à de vieux secrets que personne ne dérangera plus ; des étangs d’argent et de soie fanée, où somnolent des reflets d’arbres ; des ifs taillés, défilant sous le soleil ou sous la lune, d’un vert profond, abondant, nostalgique, comme l’âme d’une Mauresque exilée et captive à Séville ; des champs de fleurs posées par groupes étincelants, dessinant un écrin éparpillé et rangé sur un tapis somptueux. Il peint les rangées d’arbres en architecte, suivant avec délices les lignes et proportions de la pierre qu’ils ombragent et accompagnent. Il délimite et il donne, en délimitant, le sentiment de l’infini. Il va du précis au rêve, de la chaleur à la fraîcheur, du visible d’une allée au mystère de son prolongement. Il a le choix des couleurs glissantes, fuyantes, ardentes à l’œil, assoupies au souvenir.

Aucun artiste moderne n’a rendu comme lui l’incantation du paysage, ce qu’ajoute à la vie lente et dormante du végétal le passage éphémère et agité de l’homme et de la femme, quand l’homme et la femme s’en sont retirés. Chose étrange, il ne met dans ses tableaux aucun personnage et cependant ils ont l’air peuplés, hantés par la multitude de ceux et de celles qui jouissent de leurs aspects, sans pouvoir les étreindre ni les ravir.

Avant peu d’années, la vogue se mettra sur ces toiles merveilleuses, déjà très appréciées des connaisseurs, dont quelques-unes sont exposées chaque année à la Nationale. On les vendra au poids de l’or, ou mieux de la lumière dont elles sont chargées, et, l’agiotage aidant, elles acquerront des prix fantastiques. Mais cela n’émouvra nullement Santiago. L’amour-propre d’auteur lui est inconnu, aussi bien que n’importe quel amour-propre, sauf l’orgueil d’être Catalan. Quand un imbécile lui fait remarquer que l’Espagne est sale, il répond avec flegme : « Sale peut-être, mais c’est bien ioli. » Puis il rit à petites gorgées, en guignant la fumée de son cigare.

Sa connaissance de la peinture espagnole, dans ses plus subtils replis, est complète et infaillible. Il n’a pas besoin d’un expert pour vérifier l’authenticité d’un Greco, d’un Velasquez, d’un Zurbaran ou d’un Goya. Quand il a déclaré : « C’en est un », on peut être tranquille, ce n’est pas une copie. Sa critique est juste, bienveillante, insiste sur la qualité, excuse le défaut. Sa fraîcheur d’admiration s’applique couramment à ses confrères. Il faut l’entendre vanter une belle chose de Lobre, de Zuloaga, de Forain, de Maxime Dethomas. Pour les faiseurs, les faux artistes, ceux qui s’en croient et qui croient à l’efficacité de la réclame, il se contente d’une moue triste et vague, qui s’achève en rire derrière sa moustache : « C’est un garçon qui croit qu’il est fort. Mais les autres ne croient pas comme lui. Alors, il va se faire de la vile. » Entendez : de la bile.

Aussitôt que Santiago débarque à Paris du Barcelone-express, il y a un rite. Je l’accompagne à Old England, où il se commande un complet, qu’il revêt immédiatement.

— Et que dois-je faire de votre autre vêtement, monsieur ?

— Ce que vous voudrez. Donnez-le à un pauvre homme.

Le vendeur explique, par sa mimique écœurée, qu’il n’a pas cela dans sa clientèle. Le nouveau vêtement va, ou il ne va pas. Quelquefois, les manches sont trop courtes ou le pantalon est trop étroit. Étant pressé de ma nature, je dis à Santiago : « Bah ! Garde-le comme ça. Tu t’en fiches. » À quoi il réplique : « Tu es bon, c’est que j’en aurai pour un an ensuite à avoir l’air d’un saucisson. » Il commande quelques sommaires retouches, que l’on exécute séance tenante. À l’un de ses départs, en montant dans le train et nous faisant des signes d’adieu, il perdit son chapeau, qui vola sur la voie. Ce fut toute une histoire. Les contrôleurs, le rencontrant tête nue, cheveux au vent, avec son cigare, étaient pris de méfiance et lui demandaient, dix fois pour une, son billet : « Tu n’as pas idée comme les gens à casquettes sont troublés par la vue d’un voyageur sans chapeau. Je m’en serais pas douté avant ça. »

Or, de ce promeneur sublime, de ce magistral spectateur de la comédie et de la tragédie ambiantes, de cet indifférent sensible qui transforme son émotion en œuvre d’art, est sorti récemment, au début de la grande guerre européenne, un farouche ami de la France. »

Léon Daudet, Souvenirs. L'Entre-deux-guerres. 1915

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 28 février 2014

tupananchiskama Axel Randers

Romeo Echo Quebec Uniform India Echo Mike – Alpha Echo Tango Echo Romeo November Alpha Mike – Delta Oscar November Alpha - Echo India Sierra – Delta Oscar Mike India November Echo – Echo Tango – Lima Uniform Xray – Papa Echo Romeo Papa Echo Tango Uniform Alpha – Lima Uniform Charlie Echo Alpha Tango - Echo India Sierra

Ni Fleurs Ni Couronnes.

AlmaSoror

| Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 27 février 2014

Image, mondes intérieur et extérieur

Photographies de Gueorgui Pinkhassov

"Le monde que nous contemplons est un monde de vision car vous portez en vous votre Ciel et votre Enfer et tout ce que vous regardez, même si cela paraît être en dehors, est en dedans, dans votre Imagination".

William Blake

"Ce qu'il y a de plus réel pour moi, ce sont les illusions que je créée avec mes propres peintures. Le reste est un sable mouvant".

Eugène Delacroix

(Ailleurs sur AlmaSoror : Intemporalité)

| Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 26 février 2014

L'évangile de la liberté

If the Sun and Moon should ever doubt,

they'd immediately go out.

William Blake

Si le soleil et la lune doutaient d'eux-mêmes, ils s'éteindraient aussitôt.

C'est pourquoi, Enfant, tu peux déposer le fardeau des contraintes et marcher, libre, nu, sur la route du monde. Toutes les peurs qu'on a mises dans ta poche ne sont que mensonges ; toutes les politesses qu'on a mises dans ta bouche ne font que te confondre.

Lève-toi, et marche.

| Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 23 février 2014

Note sur les pigeons

Les pigeons des villes sont venus des falaises. Ils sont déracinés. Eux qu'on croirait amarrés aux cités humaines depuis toujours, c'est à partir de leur domestication, dans la haute antiquité, qu'ils sont arrivés, par centaines, par milliers, par grandes vagues de migration, peupler Lutèce. Lutèce est devenue Paris ; les pigeons se sont multipliés. L’exode maritime les a abîmés : leurs plumes sont affadies par l’air vicié des faubourgs et des usines. Vers la moitié du vingtième siècle, les pigeons, présents dans la ville depuis des siècles, ont dû faire face à de nouvelles vagues migratoires. Pigeons ramiers, tourterelles, étourneaux d’abord, et dans la foulée, mouettes et corbeaux, sont venus leur disputer la place. Aujourd’hui, le pigeon des villes peut pleurer ses lointaines falaises, assailli par les nouveaux oiseaux qui lui volent sa ville. Il n’est plus le maître chez lui : ses rivaux lui disputent les toits, la pitance et la haine amoureuse des Parisiens

Publié dans Fragments, L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 21 février 2014

12

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 20 février 2014

Une bibliothèque Cornulier : Réflexion sur la délation et le comité des recherches

(La bibliothèque dont on vous parle fut créée, trente ans durant, dans un appartement au fond d’une cour du 13 boulevard du Montparnasse, avant de devenir une bibliothèque éparpillée).

Titre : Réflexion sur la délation et sur le comité des recherches

Auteur : François de Pange

ÉditionsAllia (2011)

Édition originale : 1790, chez Banois l'aîné, Paris

nombre de pages : 55

Prix 3 euros

Acheté en 2011 à la librairie Michèle Ignazi, 17 rue de Jouy, 75004

Exergue de Lucien de Samosate

Suivi d'un mini-essai intitulé "Traces d'un révolutionnaire aristocrate", de Stefan Lemny

Première phrase : "L'instruction du procès de M. de Besenval a été publique, ceux qui l'ont suivie doivent en prévoir le résultat ; admis à toutes les séances, instruits par tous les témoins, ils n'ont entendu que des dépositions insignifiantes ou des témoignages honorables à l'accusé."

Première phrase de la page 30 : "Mais nos constitutions n'ont avec celles-là aucune analogie".

Dernière phrase : "Pour moi, qui ne puis apercevoir de liaison nécessaire entre des idées métaphysiques et des assassinats, je ne partagerai pas les passions de ceux dont j'applaudis les systèmes ; je m'efforcerai d'écarter ces glaives que des aveugles agitent au milieu de nous ; et, adorateur de la Liberté, je presserai mes concitoyens d'honorer cette divinité nouvelle en lui rendant ici ses compagnes immortelles, la Justice et l'Humanité".

Extrait :

"J'ai parlé des maux publics que la délation prépare. Si j'entrais dans le détail des infortunes particulières qu'elle entraîne, je pourrais écrire quelques pages intéressantes, mais inutiles. Qu'apprendrais-je aux hommes qui sont sont sensibles ? Qu'obtiendrais-je de ceux qui ne le sont pas ?

Avant de terminer ces réflexions sur les délateurs, je ne dois pas taire que, de tous ceux qu'a produits la France, les plus méprisables et les plus sanguinaires ont été des journalistes ; ces hommes que la multitude stipendie ont besoin de lui plaire et nous avons montré que la délation en fournit les moyens. Il semble aussi qu'ils aient compté sur ce désir curieux et cruel que quelques âmes ressentent pour contempler de grandes vicissitudes de fortune, pour voir même (il faut l'avouer) couler du sang humain.

Pendant l'instruction du procès de M. de Besenval, on les a vus, attristés par son innocence, déplorer l'absence des charges, en désirer de graves contre lui ; et tandis que cet homme presque septuagénaire languissait dans une injuste et dure captivité, de tranquilles folliculaires insultaient à sa longue infortune, essayaient de la rendre plus amère par les sinistres présages qu'ils lui faisaient parvenir et promettaient son sang pour vendre un peu mieux leurs feuilles.

On sait que les Romains couraient aux amphithéâtres épier avidemment les derniers soupirs d'un gladiateur ou d'un esclave déchirés par les bêtes et ne pouvaient se rassasier de ces scènes de carnage qu'ils appelaient des jeux. Que des hommes soient organisés de manière à trouver là quelque plaisir, on doit les plaindre ; mais il faut réserver tout son mépris et toute sa haine pour ceux qui, par cupidité, se rendaient les entrepreneurs de ces affreux spectacles et prenaient le soin de chercher, à de tels plaisirs, des instruments et des victimes".

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 19 février 2014

Traité de la délation

Traité de la délation

Romain Motier

Citoyen de Genève

1947

(Publication aux dépens des Amis de Romain Motier)

Article 30 du Code d'instruction criminelle français

"Toute personne qui aura été témoin d'un attentat soit contre la sûreté de l’État, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera tenue d'en donner avis au Procureur, soit du lieu du crime ou délit, soit du lieu où le prévenu pourra être trouvé".

Article 58 du Code Pénal soviétique, paragraphe 12

"L'omission de la dénonciation, s'il s'agit de la préparation dûment connue ou de l'exécution d'un délit contre-révolutionnaire, comporte la peine de la privation de la liberté pour une période de temps qui ne sera pas inférieure à six mois".

NOTE de l'Editeur

Le public trouvera ici les notes posthumes qui constituent le dernier écrit de M. Romain Motier. On sait qu'il est mort le 17 novembre 1946 dans sa modeste maison de Plan-les-Ouates où ses amis et disciples avaient coutume de le visiter. Il était né à Carouge en 1873. Parmi ses grands-oncles, il comptait le fameux Daniel Roguin, d'Yverdon, qui a échangé avec Jean-Jacques Rousseau une correspondance dont les copies sont conservées aux Bibliothèques de Zurich et Neuchatel.

Tout en s'adonnant aux travaux historiques et philosophiques qui lui étaient chers, il a suivi une carrière paisible à la Bibliothèque publique de notre Université, jusqu'en 1905 où il fut affecté au fonds Gustave Revilliod et nommé conservateur-adjoint du Musée de l'Ariana. Pendant les deux grandes guerres, il prodigua ses soins à l'Office Central de la Croix-Rouge. Ses voyages en Europe, son érudition, le journal intime qu'il n'a cessé de tenir pendant près d'un demi-siècle, et dont quelques intimes connaissent des passages, lui avaient acquis une réputation solide plutôt que brillante. En France, où ses mérites de moraliste n'étaient reconnus que par une élite, il connaissait fort bien le monde littéraire, les conjonctures politiques, car il y fit de longs et fréquents séjours ; et il y amassa une grosse quantité de documents historiques sur le siècle passé, l'époque contemporaine et même les tout derniers événements. Les vicissitudes de ce malheureux pays l'intéressaient beaucoup, depuis dix ans, bien qu'il en fût le témoin détaché et indirect.

Nous n'avons pas ici à rappeler tous ses précédents ouvrages : il nous suffira de citer L'histoire générale des Conférences pour le désarmement (Lausanne, 1924) et Les biens des émigrés, leurs acheteurs, leurs revendeurs, étude sur les conséquences économiques de la Révolution française - livre devenu rarissime, car le tirage tout entier a été racheté par certaines familles - enfin Principes de la censure dans les États modernes (Tome I : Le Cabinet noir - Tome II : la Propagande - Tome III : L'information dirigée.) Cette dernière œuvre, dès sa parution, a été honorée d'une souscription par l'Académie des Sciences Morales de Rio-de-Janeiro et interdite sur le territoire de plusieurs nations européennes.

Quant à son fameux Traité de l'Intolérance, achevé dès 1945, le manuscrit en a disparu, mais nous faisons des recherches pour en récupérer une copie très fidèle, qui paraît-il, serait aux mains d'un délégué tchécoslovaque à l'O.N.U. (Bureau de l’Énergie atomique).

M. Romain Motier, surpris par la maladie qui l'emporta, n'a pas eu le temps de mettre la dernière main au présent livre, mais on verra qu'il avait gardé à un âge avancé, la verdeur d'esprit, l'originalité critique et le style très châtié qu'on se plaît à lui reconnaître. Notre ami semble avoir été atteint dans ces dernières années d'une paranomatose. Cette affection découverte par le professeur Nideck, de Berne, le conduisait à déformer la plupart des noms propres. Nous avons tenu cependant par respect pour sa mémoire, à reproduire fidèlement son manuscrit.

Signalons que, notre auteur ne laissant aucune famille, un Comité d'amis et d'admirateurs se propose de faire dresser un buste à son effigie, dans sa commune même, sur l'ancien champ de manœuvres des milices genevoises ; nous assurons bien que ce monument commémorera un homme de bien qui, toute sa vie, a voulu servir la vérité et la civilisation.

Traité de la délation

Chapitre premier

De la délation en général

Il est curieux que le mot de délation s'applique tout ensemble, chez les auteurs qui savent les nuances de leur langue, à la dénonciation politique et à une démarche méprisable. Pourquoi ce sens péjoratif ? Parce que la délation est censée, en principe secrète, tortueuse et au surplus intéressée.

Certes, on peut remarquer que la délation est rarement franche et publique quand il s'agit d'atteintes à la sûreté de l’État. Ou bien les coupables (disons plutôt les accusés) peuvent redevenir puissants, et il vaut mieux ne point s'exposer à leur vindicte. Ou bien ils appartiennent à un parti définitivement vaincu, à une minorité imbécile, et l'on fait scrupule de leur donner le coup de grâce, trop ostensiblement, de hurler avec les loups qui déjà les dévore. Dans les deux cas, la délation prend des précautions dictées par la prudence ou le respect humain...

A suivre...

Et, sur le même sujet :

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 17 février 2014

Sauvetage in extremis

Tu es enfermé dans le petit carré qui te sert de bureau depuis ce matin. Depuis qu'elle est partie, tu ne manges ni ne dors assez. Tu ne fais plus de mathématique. Autour de toi, cinq ouvrages te protègent. Le premier s'appelle l'Envers du rock et il fut écrit par Nick Kent, traduit par Laurence Romance. Il raconte la brève et folle saga du rock n roll.

Le second est le numéro 3 de la revue Pount, datant de 2009, et qui comprend la fabuleuse traduction du Bateau ivre, d'Arthur Rimbaud, en langue amharique, par le grand savant éthiopien Berhanou Abebe (Addis-Abeba, Éthiopie 1932 – Harare, Zimbabwe, 2008).

Le troisième est une bande dessinée par Stefano Ricci, publié chez Futuropolis. Ses images d'un ours sauvage t'interpellent et tu sais que tu voudrais t'enfoncer pour toujours dans la forêt, quitte à être traqué puis abattu par les hommes, ces héros sans grandeur.

Le quatrième s'intitule Remonter la Marne, et il est signé Jean-Paul Kauffmann. Déclaration d'amour à un fleuve, à une terre, à la marche qui apaise le mental et éveille les chants préhistoriques enfouis au creux de nous. Où l'on se rend compte que ce qui était effrayant et refoulé, c'était un chant vieux comme le monde et beau comme un ciel à l'aurore.

Le cinquième livre, c'est le roman de Franketienne, né Jean-Pierre Basilic Dantor Franck Étienne d'Argen d'un viol d'une Haïtienne de 13 ans par un américain vieux et riche. Héritier spirituel des Lumières, il caresse tant la science que les lettres. Fidèle à son île, il a écrit loin de l'exil, au coeur de chez lui, contrairement à tant de ses compatriotes partis dans les riches villes d'Europe et d'Amérique. Ultravocal, voici un roman vaudou à la mythologie universelle, où la lumière émerge parfois entre deux lames noires de l'Enfer.

Tu vas les lire ces livres, et les relire, et les lire encore jusqu'à ce qu'ils te guérissent. Le café froid te condamne à l'inaction. Mais la lecture te sauvera du naufrage. Cinq livres posés à côté d'un homme quitté, un matin de février 2014, dans une ville de 20 000 habitants construite au bord d'un lac.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 15 février 2014

Chercher la sincérité

Pour sortir de la solitude et du silence, je suis allée marcher du côté du centre commercial et j'ai connu des émois proches des temps apocalyptiques. Le dimanche matin, tout le monde ou presque – manquaient les punks et les derniers fidèles de l'ancienne religion - était rassemblé dans la grande cathédrale de notre époque. Centaines de voitures sur le parking géant, assemblée à la fois bigarrée et unie se promenant sous les voûtes de béton plastifié, le culte de la déesse consommation pouvait commencer. Les officiants portaient des blouses et guidaient de leurs conseils hiératiques les ouailles attentives.

Quand on est harassé, que l'on a trop marché, que l'on cesse de juger, quand on écoute sans faire exprès, et qu'on entend, ce qu'on entend – qu'est-ce qu'on entend ? Ici et là, de la poésie. Il y a, tout au bout des attentes, des poètes dans les zones commerciales des bordures des villes.

| Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 13 février 2014

Pink n'est pas punk

"Je me suis éveillée avec l'idée d'un article intitulé : valeurs chrétiennes et mariage gay, même combat d'arrière-garde, qui expliquerait à quelque point les expressions « mariage gay » et « valeurs chrétiennes » sont antinomiques, les deux termes de l'expression s'annihilant l'un l'autre. En effet, une religion de la transcendance s'élève au-dessus des valeurs et par essence un mariage ne peut être gay, de même que la liberté sexuelle ne sied pas au mariage. Dès lors ces expressions dénoncent à la fois une crise des valeurs républicaines, dévoyées par tous, une crise de la chrétienté, qui se trahit avec des notions qui ne lui correspondent pas, une crise du mariage, qui s'il devient gay nous démontre par là qu'il n'existe plus, et une crise de la vie gay, dont la liberté s'assassine désormais dans les mairies de notre beau pays".

Olympe Davidson

Comme me le fait remarquer un ennemi qui m'est sympathique, le mariage a été vidé en plusieurs temps ; au moment de son ouverture aux couples homosexuels (2013), il n'était déjà plus qu'un flonflon, une épée fleurie honorifique et n'engageant à rien. En effet, le premier but du mariage était d'assurer la filiation, c'est à dire la filiation légitime.

La reconnaissance des enfants illégitimes, qui les sortait d'une zone de non-droit insupportable, a vidé le mariage de son principal objet, de son unique objet depuis sa création : la filiation légitime. La permission du divorce et du remariage a accompagné ce mouvement, puisqu'un homme ou une femme n'était plus tenu par une famille légitime, mais pouvait en reconstituer à volonté au sein de plusieurs mariages, tout en faisant des enfants hors mariage à côté, sans que s'immisce une différence légale entre ces divers couples et les enfants qui en étaient issus. Cette polygamie dans le temps et dans l'espace n'étant plus réprimée, étant même validée, le mariage gardait son côté festif, mais perdait tout son sérieux puisqu'il n'engageait à rien d'inquiétant. On pouvait le trahir, le dissoudre, sans en payer aucune conséquence juridique. Enfin, la perte de vitesse du divorce pour faute et la jurisprudence laxiste ont achevé de vider le mariage de sa substance : concubines surgissant au moment du testament et reconnues comme égales à l'épouse, enfants cachés surgissant de même, l'homme marié (de même que la femme) n'avait plus aucun autre devoir vis-à-vis de son épou(x)se ou de son enfant, en dehors d'un devoir alimentaire et financier négociable devant notaire ou devant la justice.

Au début des années 2000, le mariage français n'était plus qu'un carnaval sympathique auquel de nombreuses personnes étaient très attachées, affectivement. Sur le plan légal il n'obligeait plus à rien, n'était plus le pilier de rien. Il n'était plus une institution, mais un semblant d'institution.

L'ouverture du mariage aux couples gays n'a pu se faire que parce que l'institution "mariage" était morte. Il ne restait plus que le mot "mariage" et son enregistrement administratif, aux implications administratives, aisément dissoluble.

Ce n'est donc pas un cadeau, mais une aumône pitoyable que le monde pink a reçu de la part de ses maîtres au pouvoir. La joie éprouvée par les récipiendaires du cadeau nous démontra que pink n'est pas punk.

Quant à l'étrange colère des opposants à cette ouverture du carnaval matrimonial aux couples gays, elle démontra qu'ils ne s'étaient pas rendus compte que leur mariage ne valait pas tripette, et manifestement ils n'ont toujours pas compris.

Olympe Davidson

AlmaSoror à propos du mariage :

Rémy de Gourmont à propos du célibat

Rémy de Gourmont à propos du célibat II

S'apprêter à soutenir vaillamment le combat...

Intelligence et conduite de l'amour

Les mariages républicains de Carrier

Le docteur Porstmann, la Reine d'Angleterre et racine carrée de 2

Puissance et décadence de la bourgeoisie

Mademoiselle de Tournon frappée au coeur

Liberté, égalité : au-delà du pride et du phobe

Entrevue avec L Rasmussen-Luche, présidente de l'asso des Amoureux de M Dietrich

Hétérosapiens. Amour, sexe, filiation & liberté

Publié dans La place, Paracelse | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 11 février 2014

Hypervieux

à L.B., qui sait le sens des devises latines et comment la nuit pardonne.

Sur le parking au bout du remblai des Sables, d'où part la jetée qui mène au phare vert, cinq jeunes garçons de quatorze à dix-neuf ans, vêtus de combinaisons noires de plongeurs, se concertaient passionnément au bord d'une camionnette dans laquelle cinq planches de surf semblaient dormir après l'effort. Je n'osai m'approcher d'eux ; pourtant, je les sentais fébriles, presque angoissés, comme en demande de quelque chose. Je ralentis l'allure et leur lançai des regards que j'espérais sympathiques ; ils me les rendirent avec insistance. Je les saluai d'un : « bonjour ! Vous êtes courageux de surfer un premier janvier ! »

- Merci ! Répondirent-ils en chœur.

Je sentais qu'ils désiraient aller plus loin. Je ralentis fortement mon pas, m'arrêtai presque, les yeux perdus à l'horizon. La pluie tombait doucement. La mer n'était ni calme, ni agitée.

- Un homme est mort, entendis-je.

C'était le plus jeune d'entre eux qui venait de parler. Il était un peu gros et d'un visage à la fois triste et jovial. Sa voix n'avait pas fini de muer.

- Qui est mort, demandai-je ? Et comme pour accompagner ma funèbre question, les cloches de l'église Notre-Dame de Bon Port se mirent à sonner, non le glas, mais neuf coups qui annonçaient l'heure en ce début de jour froid et pluvieux.

- Nous ne savons pas qui il est.

- Il s'appelle Naveborde Liénucorr, dit le plus âgé. Connaissez-vous ce nom ?

- Je ne l'ai jamais entendu prononcer, répondis-je.

- Nous surfions depuis avant l'aube, depuis sept-heures et demie, quand nous avons aperçu un homme qui marchait en titubant sur la plage, dit un troisième garçon, qui portait les cheveux longs ; sa barbe de deux jours se terminait en petit bouc sur le menton. C'est Gaël qui l'a vu le premier, il nous a avertis.

Gaël, garçon métis de dix-sept ans dont l'oreille gauche était percée par un anneau en forme de tête de mort, hocha la tête en signe d'approbation :

- Au début, on a cru qu'il était ivre, dit-il.

- Qu'il avait trop fait la fête, ajouta un autre, faisant allusion à la nuit du Nouvel An.

- Et puis, même ivre, ça n'empêche pas d'avoir besoin d'aide. Il tombait tous les trois mètres alors on est revenus sur la plage.

- Il y a longtemps ? Demandai-je.

Ils restèrent évasifs.

- Il faisait déjà bien jour, dit le garçon au petit bouc, qui s'appelait Baptiste. Le plus jeune à la bouille ronde, joviale et triste s'appelait Dylan. Le plus âgé, qui était aussi le plus posé et le conducteur de la camionnette, répondait au surnom de Guilfou. Le cinquième de la bande, charpenté, souriant et boutonneux, s'appelait François.

Lorsque Gaël, François, Guilfou, Baptiste et Dylan s'étaient approchés de l'homme titubant, la thèse de l'alcool s'était évaporée : d'un âge très avancé, l'homme se tenait le ventre par lequel sortaient des flots de sang.

- Il nous a dit son nom, dit Dylan, et nous a dit de retenir une phrase. Je ne me souviens d'aucun des deux.

- Naveborde Liénucorr, dit Guilfou. Et la phrase... Baptiste ?

- Piscis manducat...

- Stellam ! Interrompit François.

- Piscis stellam manducat... manducat stella...

- Sed ! Interrompit François.

Alors pleins d'énergie, Baptiste et Gaël prononcèrent en chœur la phrase qu'ils venaient de recomposer mentalement :

- Piscis stellam manducat sed stella in piscem luceat.

- Il nous l'a fait répété au moins vingt fois, dit Guilfou.

- Mais on n'y comprend rien, ajouta Dylan. On pense que c'est de l'italien.

- C'est du latin, leur dis-je. Répétez...

Ils répétèrent. Je sortis mon téléphone de ma poche ; mes doigts glacés cherchaient sur Internet tandis que la bruine recouvrait l'écran. Peu à peu, je pus proposer une traduction qui demeurait énigmatique et ne nous apprit rien sur le sens du message de cet homme.

- La police est arrivée, finalement ? Demandai-je.

- La police ? Non, dit Dylan.

- Comment, vous n'avez pas appelé la police ou le Samu ?

- Il ne voulait pas, dit Dylan.

- Il nous l'a interdit, dit François. On sentait qu'il fallait lui obéir. Il ne voulait pas qu'on appelle de l'aide, il ne voulait pas nous dire pourquoi son ventre était troué. Il voulait que l'on retienne cette phrase et qu'on l'emporte, lui, très loin dans la mer.

Le jeune garçon éclata en sanglots en prononçant cette phrase.

- Mais qu'avez-vous fait ? Vous n'avez pas appelé les secours ? Insistai-je.

Aux sanglots de François se mêlèrent ceux de Gaël.

- Guilfou l'a emporté, dit Dylan.

Je levai les yeux vers l'aîné de la bande. Ses yeux embués de larmes se tournèrent vers le large.

- J'aurais aimé que mon daron meurt comme ça, plutôt que de crever comme un rat en cage dans un hôpital, murmura-t-il.

Un troisième garçon joignit ses pleurs maladroits à ceux de Gaël et de François. C'était Baptiste. Guilfou restait droit, le regard fixé vers l'horizon où il avait laissé le vieil homme.

- Moi, j'ai suivi Guilfou, dit Dylan. Le vieux lui a demandé de le déposer le plus loin possible et de le laisser là. Laisse-moi me noyer tout seul, mon garçon, il a dit à Guilfou. Pour que la nuit... Pour que la nuit sonne ?

- « Pour que la nuit me pardonne », dit Guilfou. Il voulait se noyer seul au large pour que la nuit lui pardonne.

- Quel âge avait-il ? Demandai-je.

- Il était hyper vieux ! Dit Dylan. Au moins cinquante ans !

Je me pinçais les lèvres. À peine une petite douzaine d'années avant qu'à mon tour je rejoigne le clan des hypervieux.

- Allez-vous nous dénoncer, madame ? Demandait Gaël.

- Vous dénoncer ?

- De l'avoir aidé à se noyer ?

En ce premier matin de l'an 2014, sur le parking qui surplombait la mer, cinq garçons adolescents me regardaient sans haine et sans reproche. Leurs yeux chargés d'inquiétude et de supplication semblaient, non pas me demander de ne pas les trahir, mais quémander une guidance. Ils voulaient que je les extirpe de leur propre stupéfaction. Ils voulaient que je les emmène quelque part.

-N'oubliez jamais cette phrase qu'il a dite, commençai-je d'une voix autoritaire.

Ils buvaient mes paroles.

- Et, de temps en temps, écrivez là sur le sable, afin que des gens puissent la lire. Peut-être qu'elle était destinée à quelqu'un. Et puisque vous n'avez pas appelé les secours, ne racontez plus jamais cette histoire à personne, avant d'être hypervieux.

- Quel âge, demanda Guilfou, plus conscient peut-être que ses copains que le monde hypervieux ne lui serait pas éternellement hermétique.

- Que chacun d'entre vous ne raconte rien de cette histoire avant d'avoir un enfant de l'âge qu'il a aujourd'hui. D'ici là, vous n'avez rien vu, rien entendu. Vous avez surfé tranquillement le matin du premier janvier 2014, et vous êtes ensuite rentrés chez vous pour vous réchauffer.

- Merci madame.

- Bonne journée.

Ils entrèrent dans la camionnette. Ils parlaient ensemble tout bas, mais déjà je sentais qu'ils m'avaient oubliée. J'avais joué mon rôle et je n'avais plus qu'à disparaître de leur vie. Ils ne se souviendraient que de l'hypervieux, de la phrase latine et de la nuit qui pardonne aux noyés.

Fabrice K m'attendait au Flash, pour y boire un café en croquant dans un croissant. À lui non plus je ne dirais rien : trop rationnel, trop administratif, trop sérieux. Je lui dirais juste que la mer était belle bien que froide, et qu'il aurait du traverser la plage avec moi au lieu de conduire sa sempiternelle voiture. Avant de tourner vers le port, je jetai un dernier regard vers le large, où, sans doute, l'hypervieux avait rendu l'âme. Quel que soit son fait ou son méfait, je souhaite que la nuit lui pardonne.

Edith de CL

Publié dans L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 10 février 2014

Prendre une vie sabbatique

L'idée m'est venue un jour que je discutais avec une femme qui semblait se prendre pour une éducatrice envers moi. Je la regardais, pour ma part, sans affection. J'avais des raisons pour cela. Mais enfin, il fallait être polie, elle posait des questions, je tachais de répondre pertinemment. Eh bien, elle m'interrogeait sur mon travail, mon mode de vie, mon logement, et posait toutes les questions qu'on pose quand on veut établir le profil « Insee » d'une personne, son statut social et professionnel, son intégration matérielle et relationnelle dans le monde, sa valeur sociale en somme.

Un moment, comme je lui disais que j'avais opté pour telle solution de logement partagé avec des proches avec lesquels je m'entendais bien, afin de n'être pas astreinte à un travail à plein temps pour assurer un loyer parisien, elle eut un rictus méprisant et me dit : « c'est une solution de facilité ».

J'eus d'abord la pulsion de me défendre, de prouver qu'au contraire, c'était une solution réfléchie, aboutie, même si pas forcément éternelle. Au moment d'ouvrir la bouche pour récriminer, je vis le fiel de son regard, la médiocrité de son visage et je me retins. Allai-je dépenser du souffle, de l'énergie, des mots, de la syntaxe, des expressions faciales pour meubler un quart d'heure de la vie de cette femme ? Alors je dis :

« Oui, c'est ça. J'ai vu que la vie était difficile et je me suis dit, fournir des efforts me pompe l'air, il faut que je trouve la solution de facilité ».

Elle écarquilla les yeux et la bouche, révulsée de mon absence de honte de moi. « Et tu crois que c'est bien, de se rabattre sur des solutions de facilité ? Il faut être exigent dans la vie. Tout le monde fournit des efforts, et toi tu choisis la solution de facilité ? »

En mon cœur, la haine bouillait tellement que j'ai éteint le feu. Autant de haine, c'est à dire autant de sentiment pour une femme qui ne m'intéresse pas et qui nuisait à mon bien-être ? Non, c'était inutile. J'allongeais mes jambes, appuyais mon dos sur le dos du fauteuil, reprenais une gorgée du whisky que l'homme que j'étais venue voir, ce héros (il la supporte au quotidien) m'avait généreusement servi, et je répétais, un peu lascive : « Ouais, je choisis la solution de facilité. Ça me fait chier de me faire chier ».

Son visage, cette fois, fit le chemin inverse : ses yeux se plissèrent, sa bouche se ferma, de petits plis piqués formèrent une expression revêche. Elle ressemblait à un oxymore : hautaine sans hauteur. Nous la quittâmes et sortîmes dîner dans le quartier. J'oubliais momentanément cette conversation déplaisante ; pourtant, elle revint la nuit suivante, me hanta les jours d'après.

C'est ainsi que l'idée de la solution de facilité m'est venue, sans la chercher, au cours d'un conflit de petite taille qui m'a ouvert une porte.

Car, les jours suivants, je m'interrogeais, je sondais les gens que je rencontrais, je voulais savoir : au fond, sur le plan moral, spirituel, sociétal, sur tous les plans de la vie, est-il vraiment abject d'opter pour la solution de facilité ? Que lui reproche-t-on, à la facilité ? Que reproche-t-on en outre à une solution ?

J'ai trouvé beaucoup de gens pour me dire que la difficulté était mère de toutes les vertus et la facilité mère de tous les vices, mais jamais un argument n'accompagnait leur sentence vertueuse. J'ai observé autour de moi les gens qui menaient une vie pénible et pleine d'efforts, et ceux qui se la coulaient douce, et n'ai pas trouvé de corrélation entre la première voie et la vertu, pas plus qu'entre la seconde et le vice.

Il m'a semblé alors que, réellement, la facilité peut être une solution, de même que la meilleure solution peut être la plus facile. C'est comme ça que m'est venue l'idée de prendre une vie sabbatique.

Je ne savais pas alors à quel point j'aurais à fournir d'efforts de réflexion, de formulation, de recherche, de tâtonnements, de développement personnel, de quête spirituelle, de tentatives professionnelles avant d'aboutir à l'orée d'un univers où, oui, la solution de facilité est possible.

Je ne savais pas alors à quel point la solution de facilité nécessite autant d'efforts de création, efforts qui ne ressemblent pas assez aux efforts scolaires pour être accessibles à ceux qui la méprisent autant, embourbés qu'ils sont dans leur application à l'effort sans cesse recommencé, à l'effort imposé par le monde extérieur. La route de la vie sabbatique est longue, et je n'ai pas encore atteint le rivage du paradis, mais je crois que cette quête vaut la peine.

Publié dans Clair-obscur, La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 09 février 2014

Maître de Ravenswood : planage

Ravenswood, un vieux fantôme d'AlmaSoror, n'était pas revenu hanter nos terres virtuelles dans sa poussiéreuse toge blanche comme un linge (n'ayons plus jamais peur des euphémismes : ils sont innocents ; ils sont inoffensifs) depuis sa mémorable Soirée rouge célibat.

Le revoilà. Il a faim de vous, il a faim de nous. Il partage une recette de planage :

Frésoeurs,

Si vous voulez planer un quart d'heure entre deux choses à faire, avant le dîner, pendant qu'il cuit par exemple, je ne peux que vous conseiller de vous servir un verre de blanc (Domaine de Lavialle, blanc sec de l'année) et de le siroter en souriant, tandis que dans la pièce où vous êtes s'écoule Nothing compares 2U, chanté par Sinead l'irlandaise.

Vous marchez à travers la pièce, regardez si quelques livres y trainent, ne lisez pas plus d'une ou deux phrases d'un livre ouvert au hasard, reposez le bouquin, levez les yeux vers la fenêtre ou du moins vers un horizon mental, revoyez un visage oublié depuis longtemps, le laissez s'enfuir très vite, souriez à nouveau au vide.

Le planage se termine avec le verre et n'est pas reconductible avant quelques jours.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 08 février 2014

poznań 28 czerwca 1956 ! Paris-Match, numéro 379, samedi 14 juillet 1956

Le brillant reporter de guerre Jacques Le Bailly relatait, dans cette édition de Paris-Match de juillet 1956, l'insurrection de Poznan, dans un style épique. AlmaSoror vous livre les premières phrases de ce magnifique article.

À POZNAN VILLE INSURGÉE

Le dernier vœu de ceux qui vont mourir est sacré. C'est à un vœu analogue que Paris-Match répond ici. À l'heure où la répression - une répression que ceux qui la dirigent annoncent eux-mêmes sévère - s'abat sur les insurgés de Poznan, nous avons voulu respecter la volonté de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui criaient aux visiteurs étrangers : "Quand vous serez rentrés chez vous, racontez au monde ce que vous avez vu." Nous avons donc interrogé un à un tous les voyageurs revenus de Poznan, confronté et recoupé leurs récits et tenté de reconstituer heure par heure le film de cette journée mémorable du 28 juin au cours de laquelle le peuple polonais, éternellement malheureux et éternellement fier, a essayé une fois de plus de secouer le joug de la misère et de l'oppression. Cet article est donc avant tout un témoignage.

Ce fut imprévisible. Les exposants étrangers de la Foire qui étaient logés dans les hôtels Lech. Bazar, Wilkopolesky et Poznanski, au centre de la ville, s'éveillèrent au bruit immense et confus d'une foule en marche. Ils bondirent à leur fenêtre - et ce qui paraissait incroyable était vrai : des milliers d'hommes, toute la ville semblait-il, dans ses vêtements de misère, défilaient sous le soleil en scandant ces mots bouleversants : "Nous voulons du bonheur."

Lire la suite de cette description de la grève spontanée et du soulèvement de Poznan dans le Paris-Match du 14 juillet 1956...

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |