lundi, 24 juin 2013

24 juin : billet d'anniversaire

AlmaSoror, que faisiez-vous le 24 juin 2013 ?

Je publiais cet extrait de l'enquête de Jean-Luc Daub dans les abattoirs de France : Un bouc pas comme les autres.

Le jeudi 24 juin 2010, vous appreniez à Rompre en parlant suédois, avec Manuel Gerber.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 23 juin 2013

Éden

à ceux qui paradent le jour et prennent la poudre d'escampette la nuit,

à ceux qui veulent s'enfuir avec leur amour là où nul dépit n'est possible, là où l'angoisse n'existe pas,

fraternellement.

Tu marches sur le trottoir de la rue du Quotidien, quand soudain une femme t'interpelle. Différente de toutes et de tous, bien qu'elle ne cherche pas à attirer le regard. Belle, son regard pur et doux déploie son rayon d'intelligence sur le monde, son allure invite ton cœur au voyage, sa voix suscite chaque partie de ton corps invécue. Son mouvement quelquefois te donne un coup de fouet, quelquefois fait fondre tes hanches. Ses mains évoquent des passions anciennes que tu devines. Ses mots soulignent sa majesté suprême. Elle est une forteresse imprenable. Un secret l'habite et tu sais que ce mystère t'habitera toujours toi aussi désormais.

Elle te hante.

Tu cherches sur Internet en ces temps virtuels du deuxième millénaire ; tu cherches et tu trouves la clef qui ouvre la porte du paradis.

Tu parcours les murs hauts d'un un merveilleux jardin, dont le charme et la luxuriance, la fraîcheur et la tiédeur t'enivrent ; couleurs, senteurs, t'éblouissent. Nulle part, la trace d'un serpent ; nulle part, la trace d'une entrave.

De ce jardin dont tu n'avais pas la clef, tu te croyais exclu(e) à jamais ; tu serres désormais la clef contre ton coeur. Où est la porte ?

Tes pas t'amènent devant la porte dérobée à laquelle tu n'osais pas croire. Tu entres dans cet Eden.

Magie de ton souffle qui se transforme sous l'effet de la beauté ; magie de la beauté qui se métamorphose sous ton souffle. Tes premiers pas t'immergent au creux du paradis.

Alors la voix du Vide injecte ces paroles dans ton sang : «N'entre pas. C'est trop parfait, impie. Tu trahis tes deux cannes, l'Orgueil et le Sarcasme !» - et tu fais demi-tour.

Rue du Quotidien, seul le Vide ricane. Personne ne remarque rien de tes yeux horrifiés par ta propre démission.

Tu ne te regardes pas dans les vitres des magasins pour ne pas lire sur ton visage livide la cruelle question que te pose ton âme sans répit : «Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?»

Photos de VillaBar, La dernière auberge

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 22 juin 2013

3

«La figure est le langage de tout ce qui, absolument invisible, règne pourtant jusque dans le visible, et le fonde : le langage de l'âme et de Dieu. Elle procède d'un esprit et en garde la marque ; c'est en elle, à travers elle, que l'on passe du visible à l'invisible, sans que l'on ait à transposer comme pour passer de la carte routière à la route. C'est un battant de porte qui suggère et, une fois rabattu, manifeste son autre face. Cette continuité entre l'image et ce qu'elle représente, essentielle au symbole, à la figure, est caractéristique de la langue de l'Ecriture. Et, comme il s'agit de la manière dont la Parole divine a voulu se révéler, il paraît au moins superflu de vouloir faire de ce mode d'expression l'apanage d'une race ou d'un peuple ; retenons plutôt que c'est le langage de tous ceux que Dieu a choisis comme des instruments chargés de porter sa Parole, dans la mesure même où ils la portent plus fidèlement».

Jean de Menasce, Quand Israël aime Dieu, p. 138.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 21 juin 2013

Rage II

«Si la rage avait du poids, ce billet de blog vous pèterait à la gueule comme une grenade».

Esther Mar

La rage monte en moi, lentement, sûrement. Elle est là, je le sais, elle est énorme, elle gronde en silence et serait capable de dévaster des vies plus sûrement qu'un ouragan. Elle est tournée vers quelqu'un, (de temps en temps, pour changer, vers quelqu'un d'autre), mais je sais que je suis entièrement responsable de la situation qui la fait naître.

J'essaie de rester polie, d'accomplir le minimum requis pour que les événements se déroulent du mieux possible.

J'essaie de la contenir, de la diminuer, de la transformer.

Elle monte, pourtant. Elle est énorme, c'est une lame de fond dont s'élèvent des vagues de rancoeur, de haine. Née de mon impuissance, de mes incapacités multiples, elle cherche à punir les soi-disant coupables.

Mais je la contiens. Pour l'instant, je la contiens et j'avance masquée, bien qu'on puisse apercevoir, à certains moments, un rictus qui se fige un instant.

Edith

AlmaSoror avait déjà publié Rage

Pour ne pas sauter dans le vide, sautons dans le fou. Expérimentons l'expérimental avec Jeanne Liotta.

Si nous craquons et finissons internés aux urgences de l'âme, au moins aurons-nous quelques idées d'une psychose transformée en expérimentoeuvre.

Publié dans L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

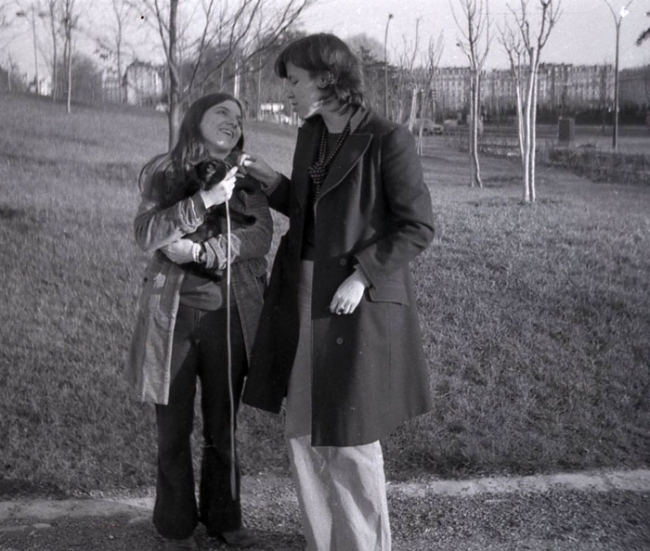

Solstice d'été ou la Saint-Jean

«Que nul à la fête de saint Jean ne célèbre les solstices par des danses et des chants diaboliques».

Saint Eloi

(Phot : Tovaritch et ses deux amies, années 70)

Publié dans Fragments, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 20 juin 2013

Chronoposologie des Orteaux

Entre un coup de soleil et un orage, on voyait là-bas les tours de Bagnolet, on entendait dans la pièce la musique de Cantemir par Jordi Savall.

Après quelques verres, on découvrait l'angélique sourire d'une coloc voyageuse.

Encore plus tard on approfondissait l'apprentissage tâtonnant des symphonies fantastiques dans une pénombre qui laissait distinguer le visage émouvant d'une amatrice de hiatus.

L'aurore se levait quand même au bout d'un long silence.

Debout devant la baie vitrée, en face des étagères de bandes dessinées, on lisait un texto écrit par un revenant.

Plus tard (toujours plus tard), devant un café bizarre, un banc portait nos rêves vagues. Je refoulais les inquiétudes, je bravais le gris du ciel. Ton joli sourire flottait au milieu de ton mystère. Attendais-tu quelque chose ?

Dans les rues, la pluie lavait les traces de flou. Sous l'auvent du métro peut-être, des mots interdits dormaient au fond d'un coeur.

Personne ne connait le numéro du bus qui t'emporta, même pas toi.

C'était Paris, un jour de juin. C'était Paris. Alors pourquoi me souvenais-je d'un piano ancien, d'une maison de Saumur ?

Il semblerait qu'à vingt ans de distance, les instants fragiles s'appellent et se répondent.

Publié dans La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 19 juin 2013

Évangélisation et assimilation

«Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et les moeurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe !

N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire veut qu'on les garde et les protège. Il est pour ainsi dire inscrit dans la nature de tous les hommes d'estimer, d'aimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays et le pays lui-même.

Ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de l'Europe : bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer».

Pape Alexandre VII, 1659, aux Missions Étrangères de Paris.

(Trouvé sur la feuille paroissiale de l'église Saint-François-Xavier dans laquelle, tout à l'heure, l'orgue tonnait sa puissante splendeur musicale sur les bancs déserts.

Photo de Sara, prise au Louvre en 2010).

Thèmes apparentés dans AlmaSoror :

L'humanisme et les droits de l'homme au regard des langues quechua et tahitienne

Publié dans Fragments, L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 17 juin 2013

17 juin : billet d'anniversaire

AlmaSoror, que faisiez-vous le 17 juin l'année dernière ?

Je publiais un chapitre de l'enquête de Jean-Luc Daub dans les abattoirs français, intitulé Ces bêtes qu'on abat : des images qui marquent.

Que faisiez-vous le 17 juin 2011 ?

Je dormais. Le 17 juin 2010 et 2009, je dormais aussi.

Auparavant, AlmaSoror était un journal mensuel, qui arrivait dans vos boites le 20 du mois.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 15 juin 2013

2

«Toutes les réalisations divines doivent, par force, être transcrites par nous dans les termes inaptes et décevants d'un langage qui a été fait pour s'adapter à l'expérience normale de l'homme mental ; exprimées ainsi, elles ne peuvent être réellement comprises que par ceux qui savent déjà et qui, sachant, sont capables de donner à ces pauvres termes extérieurs un sens nouveau, intérieur et transfiguré».

Shrî Aurobindo, La Synthèse des Yogas, p.79.

«Les mystiques ont arrangé un langage que ne comprennent pas ceux qui n'ont pas leur expérience spirituelle, en sorte que lorsqu'ils expriment leurs états et stations, celui qui est dans le même état comprend, mais celui qui n'y participe pas, le sens lui est interdit».

Lahiji, Commentaire du Goulchan-î-Râz

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 13 juin 2013

Stamboul

(Istanbul, musique de Cantemir par Jordi Savall ; photo de Tovaritch par Sara, années 1970)

Je t'imagine heureuse dans cette ville ottomane, buvant les sensations, les images, les textures, les visages qui s'offrent à toi. Avec, peut-être, cette sensation de liberté que les villes étrangères savent donner quand elles ne font pas trop peur. Ton visage a un grand pouvoir sur moi, il me suffit de l'imaginer pour que mon souffle devienne plus charnel, plus concret, plus présent. Tu ne ressembles à personne et c'est pour cela que j'ai déjà l'impression de t'avoir croisée quelque part. Ou peut-être que tu rassembles plusieurs visages d'une vie oubliée et que c'est ce qui me donne l'idée que tu ne ressembles à aucun être déjà connu. Dans les pans de ville étranges où j'ai marché près de toi, dans les morceaux d'appartement où j'ai cotoyé ton coeur, j'ai su que nous étions étrangères. C'est là qu'intervient la rencontre, ce pont que l'on franchit pour toucher l'inconnue. Deux matières, deux textures, deux lumières ; une aquarelle et une peinture à l'huile ; la pierre blanche et la pierre grise ; le froid bleu et le froid blanc ; le chaud orange et le chaud rouge. La voix qui verse, la voix qui tonne. Le sourire qui invite, le sourire qui dévoile. Le rire qui retient, le rire qui répand. L'aveu trop court, l'aveu trop long. Comment faire rimer ces deux chansons ? Ne rien faire, elles vont rimer sans qu'on les guide, elles se cherchent et se trouvent au milieu du refrain, elles s'interrogent et se répondent, elles se sondent et se palpent entre deux instants perdus, elles s'invitent, se nouent et se dénouent, sans souci, dans la fraîcheur d'un été qui se veut inédit.

Qui es-tu ? Chut... Le temps dira quel est ton nom dans mon coeur.

Publié dans L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 12 juin 2013

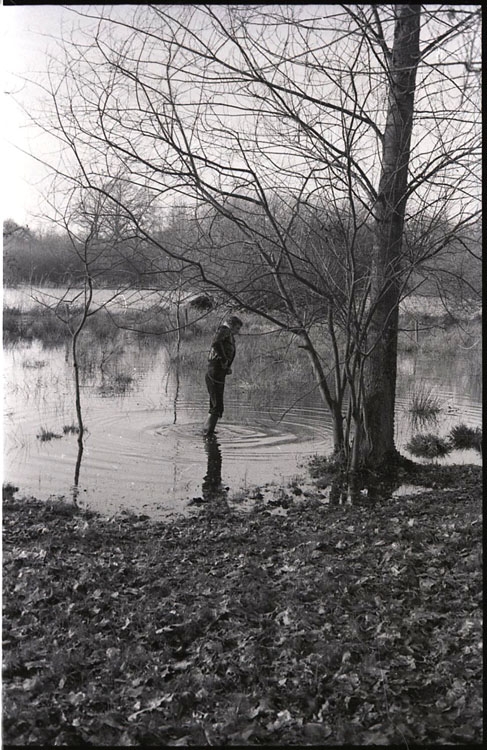

Traverser vers l'autre rive (faire confiance au sentier).

Publié dans Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (7) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 11 juin 2013

Attirer les foules ou bercer les solitaires

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 10 juin 2013

Pactes

Hier

Je ne vous avais rien dit de mes doutes. Nous avions ces désirs et j'ai signé ces pactes que vous approuviez de grand coeur. Vous n'aimiez rien tant que sentir le vent de l'aventure s'engouffrer dans cet avenir que nous vous dessinions. Vous disiez oui à tout ce qui sentait l'étrange beauté d'un monde à peine éclos, qu'on devinait immense, intarissable.

Ce soir

Ce qui m'ennuie, ce n'est pas les reproches extérieurs que j'ai pu énoncer à votre endroit. Ce qui m'ennuie le plus, c'est d'avoir arrangé la vérité, joué un rôle pour contrer ma vulnérabilité, caché certains faits, modifié d'autres, bref, d'avoir menti, sans jamais dire de chose réellement fausse (Ô suprême habileté) en compagnie d'un être que j'aime et nomme «mon amie». Ce qui m'ennuie c'est d'être incapable d'assumer certaines vérités de ce que je vis pour des raisons éminemment sociales - honte, culpabilité.

Demain

Demain je voudrais vous avoir à nouveau près de moi, face au temps qui nous dévore inexorablement. Vous, et moi.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Mélancolie

Gothique, soror dolorosa, tes frères-amants en longues robes rouges, bleues, beiges, te suivent, alertes, tandis que parmi nous tu choisis ta victime bien-aimée. Pourquoi moi ? Pourquoi nous ? Le cou tourné vers le côté vivant du monde, nous te fuyons comme la peste.

Je n'ai pas besoin de ta froideur, je n'ai pas envie du désespoir que tu déverses aux veilles des anniversaires. Va t'en chanter tes romantiques déprimes au milieu des arbres morts.

Tu ressembles à la soeur des aurores ternes, celle qui marche en tenant sur son bras le drap des nuits amères. Je te fuis sans cesse, tu me poursuis de tes assiduités. Tu voudrais que j'entre dans ta danse et m'emporter sur tes rives désolées. Tu m'y enseignerais le goût des baisers aux salives noires, des caresses glacées, des dialogues sans résolution. J'y laisserais ma peau et mes rêves déjà chagrins.

«Lâche-moi, car l'aurore est levée».

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 08 juin 2013

1

«Cet organe intérieur est le sens d'intuition pour le monde transcendental ; et avant que ce sens d'intuition soit ouvert en nous, nous ne pouvons avoir aucune objectivité de vérité plus élevée.

... Dans l'ouverture de ce sensorium spirituel est le mystère du nouvel homme, le mystère de la renaissance et de l'union la plus intime de l'homme avec Dieu».

D'Eckhartshausen, La Nuée sur le Sanctuaire, p.10

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |