dimanche, 24 février 2013

Ces bêtes qu’on abat : Pour conclure

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Pour conclure

Nous voilà arrivés au terme de ce voyage dans le milieu fermé des abattoirs. Que faut-il en retenir ? Que certains animaux sont mieux abattus que d’autres ? Que certains bénéficient d’un étourdissement et d’autres pas ? On l’a vu, certains ont droit à une mort « douce » dans le nouvel appareil à CO2 pour volailles, d’autres sont saignés en pleine conscience pour l’abattage rituel. La différence est grande.

Certains cochons sont mal étourdis, voire pas du tout dans des abattoirs qui auraient dû faire l’objet de mesures importantes et qui, on ne sait pas comment ni pourquoi, continuent de fonctionner en faisant souffrir des animaux. Toujours concernant les cochons, on a vu la manière scandaleuse dont sont traitées les coches (truies) ne pouvant se déplacer par elles-mêmes dans les élevages et les abattoirs. Pourquoi est-il si difficile d’obtenir une modification radicale des choses pour ces animaux ? Pourquoi les instances responsables ne prennent-elles pas leurs responsabilités ? Les images tournées dans des abattoirs par une grande association montrent que ces truies dites « mal à pied » font toujours l’objet de pratiques critiquables. Comment se fait-il que ce n’est que poussées par des révélations médiatiques que les autorités prennent des mesures sanitaires ? Comment se fait-il que ce n’est qu’à cette occasion que, par ricochet, des mesures de protection animale voient le jour concernant des problèmes qui pourraient être réglés bien avant, puisque la réglementation le permet ? Des élans existent, des éleveurs respectent leurs animaux et font plus qu’il n’est demandé par la réglementation. Des responsables d’abattoirs ont la volonté de bien faire et pratiquent des abattages dans de bonnes conditions.

Mais dans l’ensemble, ne pouvons-nous pas faire quelque chose pour éviter toutes ces tueries ? La mort d’un animal en abattoir est la conséquence d’une demande sociale,

qui est celle de consommer de la viande. Pour nourrir 6 milliards d’êtres humains, il faut tuer plus de 50 milliards d’animaux1 chaque année. Ne pouvons-nous pas épargner des vies en nous nourrissant de protéines végétales plutôt que de protéines animales ? De toute façon, c’est un non-sens de produire des protéines végétales pour nourrir des animaux qui donneront des protéines animales. Alors que nous pourrions nous nourrir directement des protéines végétales.

Je n’en ai pas parlé, mais dans un abattoir, un tueur s’est révélé incapable de mettre à mort un cheval, c’est un autre employé qui a dû le faire. Bon nombre de gens ne mangent pas de cheval, mais qu’est-ce que la vache, le cochon, la volaille ont fait pour ne pas mériter la même compassion ? Est-ce parce que l’on ne voit plus de vaches et de cochons dans les grands espaces verts, et qu’ils sont enfermés dans des bâtiments à l’abri des regards, que l’on devient indiffèrent à leur sort ? Des élans humanitaires permettent de sauver des dauphins, des baleines échouées, des bébés phoques de différents massacres, des éléphants et des singes du braconnage. Alors pourquoi laisser autant d’animaux se faire tuer dans les abattoirs ?

Posons-nous la question : est-il vraiment nécessaire de tuer autant d’animaux, inoffensifs et innocents ? Qu’ont-ils fait de mal ? Nous consommons de la viande, nous avons donc tous une part de responsabilité dans l’hécatombe. Tuer est un acte violent qui pose un problème éthique.

Un végétarien depuis sa naissance, d’après le journal Vegetarian Society2, épargne la vie d’approximativement 760 poulets, 5 vaches, 20 cochons, 29 moutons, 46 dindes, 15 canards, 7 lapins et de plus d’une demi tonne de poissons. Si nous n’arrivons pas à nous passer de viande, nous pourrions faire l’effort d’en manger moins et de choisir, en tant que consommateur responsable, des aliments provenant d’élevages respectueux des animaux. Il n’est pas nécessaire de consommer tous les jours de la viande, si nous en mangeons autant c’est parce que culturellement, nous sommes dès notre plus tendre enfance conditionnés à en manger, et que la « filière viande » et les instances publiques nous poussent à en consommer. Si une baisse de la consommation carnée est effective, les filières et les autorités s’organisent pour que soit relancés les achats de produits carnés ou laitiers. Actuellement, des messages télévisuels nous incitent à consommer cinq légumes et fruits par jour. Alors qu’il aurait pu être précisé, à juste titre pour notre santé : « Manger moins de viande et plus de légumes » !

Peut-il y avoir un espoir pour les animaux dits d’abattoirs ?

D’abord, notons qu’il y a de plus en plus de végétariens, c’est un espoir pour les animaux. Et de plus en plus d’abattoirs ont fermé. Il y en a deux fois moins qu’il y a vingt ans, mais leur activité a cru de 10%. Par conséquent, ce n’est pas parce qu’ils ont fermé qu’il y a moins de production carnée. Il y a de gros abattoirs qui ont augmenté leur production. Mais cela ne veut pas dire que toute cette viande est consommée en France, car on en exporte. Ensuite, il y a une pression sociale assez forte en matière de protection des animaux, parce que les consommateurs commencent à être informés. Ce fait est patent jusque dans les abattoirs.

Trop d’animaux vont à l’abattoir, environ trois millions par jour en France. Ils ne méritent pas cela, même si les règles législatives en matière d’abattage peuvent être respectées. Etant donné les souffrances animales que j’ai rencontrées dans les abattoirs, même si un abattage peut se dérouler conformément à la loi, pour moi, il est impensable de laisser aller des animaux à la mort. Quand je vois les cochons qui sont les uns derrière les autres dans le couloir qui mène à la mort, qu’on les fait avancer comme s’ils n’avaient pas d’identité, anonymes parmi les anonymes, tel un quartier de viande sur patte, je ne peux pas imaginer que cela soit respecter l’animal et je ne conçois pas que les animaux aient leur place dans les abattoirs.

L’homme a domestiqué des animaux pour sa propre nécessité. Mais, je pense que, si cela ne va pas l’encontre des besoins naturels des animaux, leur place est avec nous, pour vivre une relation « d’amour », cela peut choquer, mais je parle de l’amour de son prochain, « Homme ou Animal », c’est là une loi universelle. En aucun cas, les animaux ne doivent être là pour nous, pour nos besoins, surtout pas pour les faire travailler, et encore moins pour les manger. Du fait de l’ancrage profond de la consommation carnée dans nos pratiques, j’ai bien conscience qu’il est difficile de demander à tout le monde, dès aujourd’hui, de manger moins de viande ou de devenir végétarien. Il est plus que souhaitable de mettre un terme à l’existence des élevages intensifs et concentrationnaires, en développant les élevages plus respectueux des animaux. Plutôt que la mascarade d’un Grenelle des animaux qui s’est traduit en 2008, par de maigres mesures, il faudrait déjà faire appliquer la réglementation en matière de transport et d’abattage, et enfin l’améliorer. Il faudrait, de toute évidence, trouver d’autres moyens d’étourdissement ou d’anesthésie avant la mise à mort des animaux, qui seraient bien entendu applicables, sans restriction, à l’abattage rituel. Mais, si des consommateurs préfèrent dès maintenant manger moins de viande, ou directement devenir végétariens, voilà qui ne pourrait qu’être bénéfique pour les animaux, leur évitant ainsi, des souffrances et une fin de vie programmée.

Cependant le consommateur est toujours prêt à pleurer sur la misère des animaux dits de boucherie, mais il semble incapable de vouloir vraiment la soulager puisqu’il continue à manger le produit de cette misère qui est la viande. Par contre, il est probable qu’il se donne bonne conscience en adhérant à telle ou telle association de protection des animaux. Nous sommes responsables du sort des animaux par nos choix alimentaires et nos achats.

Pour terminer par une grande leçon d’humanité, je voudrais rapporter ceci. Dans le cadre de mes activités sociales, Abdel, un handicapé mental, « simple d’esprit », qui travaillait sous ma responsabilité, lorsque j’étais en atelier Espace Vert, et alors qu’il ne connaissait rien de mes activités de protecteur des animaux, m’a demandé un jour : « Hein, Jean-Luc, c’est vrai que dans les abattoirs ils tuent les animaux ? » Je lui ai répondu : « Ben oui, c’est vrai ». Il m’a alors dit : « Ah, tu vois, c’est pour cela, moi, je ne mange pas de viande ! Ah, non, s’ils font cela aux animaux, moi je n’en mange pas ! », troublante réflexion pour une personne handicapée mentale ! Il aurait été tout autrement reçu s’il était tombé sur le chef de service d’une association d’un Centre Educatif Renforcé pour des jeunes délinquants qui passent leur journée aux travaux d’une ferme, et qui m’a dit un jour : « Il faut apprendre aux jeunes qu’une vache ça sert à faire des steaks ! » C’est là une vision très limitée de ce que peut apporter un animal à un être humain. Voici un intervenant social qui a une vision lacunaire de l’animal et de ce que peut ressentir un être humain pour un animal. Il n’a pas compris qu’une vache peut apporter plus et bien mieux qu’un morceau de viande. Conduire des personnes handicapées ou en difficulté à s’occuper d’animaux dans le milieu médico-social permet de développer un état de bien-être physique, mental et social par la relation qui peut se mettre en place entre les individus. Tout simplement parce qu’un animal est un être sensible, et que là où il y a de la sensibilité, il y a de la vie pour tout le monde.

En ce qui me concerne, sans jeter la pierre aux personnes qui pensent ne pas pouvoir se passer des produits carnés, comme beaucoup de personnes, et comme Abdel le soi-disant simple d’esprit, j’ai choisi de prendre le sage chemin qui est celui d’aimer les animaux vivants, sans les manger. Agissez par vous-mêmes, rendez-vous vous-mêmes dans les abattoirs et les élevages, et soyez exigeants. Ou tout simplement laissez tomber l’alimentation carnée, car la vie des animaux ne nous appartient pas !

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 22 février 2013

Ouverture de l'histoire de l'Afrique noire

Pour vous intitier à ce grand livre, la première histoire africaine écrite par un Africain, voici l'avant-propos d'un homme voltaïque devenu, au cours de sa vie, un homme intègre... Puisque le grand historien et penseur Joseph Ki-Zerbo est né en Haute-Volta, colonie française, et mort au Burkina Faso, "pays des hommes intègres". Une terre, deux noms, une oeuvre, et au-delà des mers, une patrie amie et ennemie : la France.

En espérant que cet avant-propos vous donne envie d'acheter et de livre ce livre, cette fresque, ce monument.

«Ce livre, amorcé à Ouagadougou (Haute-Volta) en 1962 et achevé durant le festival panafricain d'Alger en 1969, est issu d'un rêve d'étudiant. Apprenti à la Sorbonne dans le "métier d'historien" et appliqué à explorer les fondements lointains et proches du monde d'aujourd'hui, j'étais frappé de la quasi-absence du continent africain, et singulièrement du monde noir, dans le message de nos guides spirituels et dans nos exercices universitaires laborieux et raffinés. Parfois, au beau milieu d'un cours sur les Mérovingiens, j'entrevoyais comme dans un mirage la savane soudanaise rôtie de soleil, avec la silhouette débonnaire d'un baobab pansu, hirsute et goguenard... Et le projet muet et violent naquit, de retourner aux racines de l'Afrique. Mais, dit le proverbe : "Ce n'est pas avec les yeux qu'on tue le buffle".

Les occupations professorales, sociales et culturelles multiples, les aléas de l'action sur l'histoire chaude d'aujourd'hui, ne m'ont pas souvent laissé de loisirs pour scruter sereinement les cendres froides du passé. Néanmoins, dès 1962, je demandai une disponibilité sans solde pour m'y consacrer. Le gouvernement voltaïque préféra me libérer pendant deux ans des tâches d'enseignement. Qu'il en soit vivement remercié. Mais, deux ans pour une entreprise visant à présenter en un seul volume une synthèse provisoire de l'Histoire de l'Afrique depuis les origines jusqu'à nos jours, cela s'avéra bien maigre. Du moins de nombreux voyages sur les sites historiques africains, et dans les grandes bibliothèques et musées furent alors entrepris, grâce aussi à l'UNESCO à qui j'exprime ici toute ma gratitude.

Dans un périple qui était un pèlerinage passionnant et passionné, l'auteur recueillit l'Histoire à Tananarive, Zimbabwe, Dar-es-Salam, Zanzibar, Nairobi, Kampala, Khartoum, Addis Abeba, Kinshasa, Brazzaville, Yaoundé, Abomey, Lomé, Lagos, Ibadan, Kigali, Ifé, Oyo, Accra, Koumassi, Niamey, Bamako, Ségou, Dakar, Conakry, Abidjan, Le Caire, Paris, Bruxelles, Copenhague, Londres, etc. Plus de mille volumes ont été lus sans compter les articles de revues et de journaux. Mais plus l'auteur s'enfonçait dans ce magma énorme et bigarré des sources de l'Histoire africaine, et plus s'affirmait le désir alterné et contradictoire, soit d'abandonner et de signer forfait, soit d'engranger encore plus, afin de produire une oeuvre plus valable. Chaque livre achevé creusait le sentiment du gouffre d'ignorance.

Or, seules les vacances scolaires permettaient de se replonger sérieusement dans le bain de la recherche. C'est pourquoi l'auteur a décidé à son grand regret d'omettre pour le moment l'étude systématique de la partie Nord de l'Afrique dont le passé lui était encore moins connu, afin de rendre possible la parution du volume dans un délai raisonnable. Mais, ce n'est que partie remise et, dans une édition ultérieure, cet ouvrage sera une Histoire Générale de l'Afrique englobant le secteur méditerranéen, dans une unité consacrée par tant de liens millénaires (parfois sanglants, il est vrai) mais le plus souvent mutuellement enrichissant, qui sont soulignés dans le présent ouvrage et qui font de l'Afrique, de part et d'autre de la charnière du Sahara, les deux battants d'une même porte, les deux faces d'une même médaille, les deux reflets d'une même pierre précieuse. Le continent "marginal" devenu aujourd'hui le corps de l'Organisation de l'Unité Africaine (O.U.A.) sera alors présenté dans son ensemble.

Ce livre a été écrit dans des conditions difficiles, dans la chaleur équatoriale comme dans les rigueurs de l'hiver nordique, dans des avions de tout calibre, das des recoins obscurs de bibliothèques comme sous les palmiers fouettés par la lumière australe et par la brise océane parfumée d'épices, à Zanzibar. Tel qu'il se présente, il n'est que la caricature du rêve de l'étudiant. Davantage de temps aurait permis d'en faire un monument moins indigne du passé colossal de ce continent gigantesque. Avec la longueur des délais de rédaction, certaines choses ont peut-être été dépassées par des recherches analogues en cours, malgré les mises à jour périodiques effectuées par l'auteur. Tel spécialiste de telle période ou région sera sans doute déçu par le schématisme de tel chapitre. La bibliographie semblera parfois trop abondante, ou pas assez.

Te qu'il est pourtant, cet ouvrage rendra, je l'espère, des services à tous ceux qui pensent que les racines africaines expliquent bien des choses dans les fleurs merveilleuses ou fânées, les fruits succulents ou amers de l'Afrique contemporaine. A tous ceux aussi qui croient que les Africains sont les mieux placés pour interpréter leur propre passé.

Il serait impossible d'énumérer les noms de toutes les personnes qui m'ont aidé de leurs conseils, de leurs encouragements, de leur assistance multiforme au cours de ces labeurs, de ces veilles, de ces déplacements à travers tant de pays. Qu'il s'agisse d'éminents professeurs, en particulier mon regretté maître A. Aymard, ou des cuisiniers qui dans un bungalow universitaire à Legon (Accra) ou Ibadan m'ont si attentivement soigné. Je pense aussi aux chauffeurs de taxi, aux guides des musées, aux directeurs de bibliothèques dont la gentillesse, contrastant avec l'austérité des lieux, ranima souvent la flamme dans le coeur et l'esprit du chercheur.

Qu'il soit permis au moins de citer ici, en plus de ma femme qui m'a encouragé et aidé, les professeurs Thomas Hodgkin, Devisse, Clérici, Person, R. Olivier, M. Colin Legum, M. Poussi, Bakary Coulibaly et d'autres collègues, historiens et traditionnalistes africains dont le nombre est grand.

Mes remerciements vont aussi à la famille Postel-Vinay pour sa chaleureuse hospitalité, aux familles Schliemann de Copenhague et Rodriguez, ainsi qu'à Mlle Imbs, professeur agrégée de géographie, pour l'aide si dévouée qu'elle m'a apportée dans l'établissement des cartes, sans oublier Mme Willhem, la vaillante dactylo qui, la première, a sorti ce texte de sa forme manuscrite.

Je remercie aussi d'avance les lectrices et lecteurs pour leur aimable attention et pour leurs critiques qui permettront de bonifier le contenu de cet ouvrage.

Celui-ci, imparfait et parfois approximatif, est lancé comme une bouteille à la mer, avec l'espoir que son message sera reccueilli surtout par les jeunes et contribuera à dessiner en traits authentiques le visage si peu connu, si méconnu, de l'Afrique d'hier, fournissant ainsi les bases d'une plus saine approche et d'une plus farouche détermination pour bâtir celle de demain.»

Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire, 1978, Hatier

AlmaSoror a cité plusieurs fois l'éminent professeur Ki-Zerbo :

Où vont les âmes des esclaves ?

Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 21 février 2013

Vivre en ville

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 20 février 2013

Développons nos compétences

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 19 février 2013

Pavillon sans quartier

A six heures du soir, les bateaux rentrent au port de Ker Bleizh. Les matelots déchargent des caisses de poissons, de fruits de mer, de coquillages. La sueur coule de leurs bras musclés ; les jurons coulent de leurs bouches séchées par la mer. Les gamins de Ker Bleizh flânent le long des quais pour écouter les histoires de marins.

Après l'école, Trémeur se promène dans l’agitation du port. Il aperçoit un bateau si vieux qu’il donne l’impression d’être très fatigué. C’est une brigantine en bois. Comment des gens osent-ils traverser les mers sur un si vieux bateau ? Se demande-t-il en contemplant cette bicoque.

Un vieillard apparaît sur le pont de la brigantine. Il hume l’air du port et descend la passerelle en bois pourri.

A peine a-t-il posé ses pieds sur le sol, qu'il chancelle.

- Sacrebleu, scrogneugneu ! Crie-t-il.

Il penche d’un côté, balance une jambe, s’accroche aux poteaux et aux poubelles, comme s’il y avait un tremblement de terre. Il pousse la porte du bar du Korrigan et disparaît à l’intérieur. La porte se referme en grinçant.

Le bar du « Korrigan » ? C’est le bar des filous des mers, des hors-la-loi, des assassins. A Ker-Bleizh, chacun répète : « Si vous voulez mourir, poussez la porte du Korrigan ! On vous bâillonnera, on vous dépouillera, on vous jouera au poker. On vous emportera en mer pour vous manger le jour d’anniversaire du capitaine des pirates ».

Marins et badauds ont déserté le port. La vieille brigantine se balance doucement sur l’eau, comme pour s’endormir. Dans le froid du soir, Trémeur rêve à toutes les mers qu'elle a dû connaître. Un ciel noir se couche lentement sur Ker-Bleizh. La grand-rue s’est parée de lumières pour la nuit. À la maison, le ki-ha-farz doit refroidir ! Après un dernier regard sur le vieux bateau et le maudit bar, Trémeur s’engouffre dans la grand-rue éclairée, emprunte le passage du Loup Sauvage, ruelle sombre qui mène à sa chaumière.

Au moment de pousser la porte, il reçoit un choc et se retrouve par terre, recouvert d’une énorme couverture de laine.

- Au secours ! Crie-t-il.

Deux énormes mains l’empoignent à travers la couverture.

- Tais-toi, le mioche, menace une voix grave et caverneuse. Plus un geste, plus une plainte ou je t’assomme.

Enfermé dans la couverture, Trémeur est ballotté dans les bras de l'inconnu. Il entend le bruit du port, il comprend que l’homme ouvre une porte, entre dans un lieu bruyant, fait quelques pas au milieu de cris et d'éclats de rire. Il est déposé comme un vulgaire sac sur le plancher. Le chaos se dissipe, un silence emplit le lieu. Une main arrache la couverture qui le recouvre.

Autour de lui, attablés devant des bouteilles et des cartes de poker, trente hommes le regardent. La plupart ont un œil de verre ou une jambe de bois. Leurs visages sont tatoués. Des anneaux pendent de leur nez, de leurs oreilles, de leurs sourcils. Beaucoup portent des barbes si longues qu’elles descendent aussi bas que leurs chaussures.

Trémeur est dans l’antre du Korrigan !

Dans ses oreilles, résonnent les paroles des gens de Ker Bleizh : « Si vous voulez mourir, poussez la porte du Korrigan ! On vous bâillonnera, on vous dépouillera, on vous jouera au poker. On vous emportera en mer pour vous manger le jour d’anniversaire du capitaine des pirates. »

Debout, au fond de la salle, le vieillard de la brigantine le contemple fixement. Comme lorsqu’il marchait sur le quai, il chancelle. Le silence se fait dans la taverne. Trémeur et le vieillard demeurent les yeux dans les yeux pendant quelques secondes.

Le vieillard fait quelques pas. Aussitôt, les chaises grincent, les hommes, armés de sabres, s'écartent pour laisser passer le Capitaine des pirates.

Il vient se poster devant Trémeur, en tanguant toujours comme s'il était un drapeau qui flotte au vent.

- Hhhhhhhhaaaaaaah ! Sale petit voyou ! Tu braves mon regard ! Pour qui te prends-tu, moussaillon ? Morveux des morveux ! Oiseau riquiqui ! Gazelle de Ker Bleizh ! Moi qui ai tant navigué que je ne peux plus marcher droit sur le plancher des vaches, tellement j’ai le mal de terre ! Ah ! Ah ! Ah ! Mes amis, je veux trinquer avec ce marin de flaque d’eau ! Apportez donc une bouteille de breuvage de l'Olonnois, pavillon sans quartier. Quiconque peut me regarder dans les yeux plus d’une seconde peut s’enfiler une bouteille sans mourir, non ? ! Ah ! Ah ! Qu’en penses-tu, souriceau sans moustache ?

Trémeur se recroqueville, terrifié. On apporte une bouteille au Capitaine. Sur l'étiquette rouge, c'est écrit : Breuvage de l'Olonnois, pavillon sans quartier. Le vieux en emplit un verre, manquant de renverser le contenu tellement il tangue.

- Bois ça, insecte minuscule. C'est une mort moins cruelle qu'un coup de poignard d'un de mes hommes.

Et lui-même, porte la bouteille à sa bouche et la vide d'un trait. Ses hommes lui donnent immédiatement une autre bouteille, qu’il sabre avec ses dents. Pendant qu’il engloutit cette seconde bouteille, Trémeur porte le verre à ses lèvres, le plus lentement possible.

Toute la racaille le scrute sans relâche. Trémeur devine que derrière leurs fronts noirs de crasse et leurs œils de verre, les hommes font des paris silencieux. Il boit une gorgée.

Aussitôt, il est projeté contre le mur. La salle entière éclate de rire. Les hommes se tiennent les côtes et se renversent en arrière tellement ils rient.

Trémeur s’enfile une seconde gorgée de cette boisson catapultante. Il sautille sur place sans faire exprès. A la troisième gorgée, sa gorge croit exploser. A la quatrième gorgée, sa tête brûle... Quand il a tout bu, Trémeur lâche le verre et s’effondre sur un banc.

Le verre se brise, les débris roulent sur le plancher rongé par les mites. Plus personne ne sourit. L'atmosphère a changé. Trémeur a accompli un terrible exploit. Désormais, il lit la crainte dans les yeux des trente hommes médusés.

Le Capitaine tangue. Sa longue barbe tremble.

- Mon garçon… Articule-t-il d’une voix. À part moi… Tu es le seul à avoir bu de ce Breuvage de l'Olonnois, pavillon sans quartier, sans en mourir sur le champ dans d’immenses douleurs… Mais, ne t’inquiète pas, Trésor des mers… Je ne t’aurais pas laissé souffrir, je t’aurais achevé de mon poignard. Dans la profession, on ne laisse souffrir ni les gosses ni les bêtes… Tu t'appelle Trémeur, n’est-ce pas ?

Trémeur acquiesce.

- Dis-moi, dis-moi donc tout… Ta mère Glavenn… La belle Glavenn… Elle va bien ?

-O… Oui, Monsieur, répondit Trémeur.

- Je voudrais que tu saches… Murmure le chef des pirates, si bas que Trémeur l'entend à peine. Au fond de moi… Je ne t’ai jamais abandonné !

Trémeur perd la tête. Qui est ce vieillard terrifiant qui, sans le connaître, l’appelle par son nom… Ce cruel filou des mers, ce capitaine des pirates à la barbe géante… Cet homme au visage ravagé par les batailles et par le breuvage maléfique ?

Tout à coup, le vieux se tourne vers ses hommes :

- Sortez tous ! Rugit-il d’une voix plus effrayante que jamais. Tous au bateau ! Qu’on me laisse seul avec mon fils !

Frémissant de terreur, les hommes s’empressent d’obéir. En moins d’une minute, le Korrigan est déserté.

Trémeur et le vieillard restent l’un en face de l’autre.

- Trémeur, tu comprendras plus tard ce qui s’est passé entre la belle Glavenn et moi, lorsque blessé, j’ai dû passer quelques mois ici, à Ker Bleizh, il y a huit ans. Mais écoute-moi bien, moussaillon. J’ai cent huit ans. Je deviens fatigué. Dans quelques années, je mourrai. Voilà pourquoi je suis venu te trouver.

Les larmes jaillissent des yeux de Trémeur.

Le vieux s’éclaircit la voix et reprend :

- Quand je serai mort, mes hommes reviendront à Ker Bleizh dans la même brigantine de bois. Tu seras adolescent. Mon second te montreras un coffre, dans lequel tu trouveras mon trésor. Il te demandera ce que tu comptes faire. Si tu veux parcourir les mers, tu prendras le commandement du bateau et de mes trente hommes, qui te considèrent déjà comme leur chef. Mais si tu respectes les lois des pays et que tu méprises la piraterie, tu rentreras chez toi sans ton héritage. Je te fais confiance pour faire le bon choix. Moi-même, je ne saurais que te conseiller.

Ayant prononcé ces paroles, le vieux attire l’enfant à lui. Trémeur passe ses bras autour du Capitaine des pirates. Ils s’étreignent un long moment. Puis le vieux se retire. Il titube jusqu’à la porte du bar, disparaît sans se retourner.

Trémeur demeure seul dans l’antre du Korrigan. Les poings crispés, le visage baigné de larmes, il halète sans bouger. Dans son cœur, une mystérieuse blessure se referme au son lointain des cris de mouettes.

Quand Trémeur sort du bar, la nuit avale les dernières lueurs du soir. Les lumières de la brigantine s’éloignent sur la mer. Debout sur le pont, une silhouette bien droite pointe vers lui quelque chose qui doit être une longue-vue. En mer, son père ne tangue plus. Trémeur lève les bras et fait de grands signes d’adieu. Le vieillard lui répond. Ils se font des signes jusqu’à ce que la distance et la nuit les rendent invisibles l’un à l’autre.

Alors, dans la fraîcheur de cette nuit sans étoile, Trémeur prononce :

- Adieu papa.

Puis il rentre chez lui.

EdithdeCL il y a longtemps (2004 ?) - Photos de Mavra VN

Publié dans Sleipnir, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 18 février 2013

Lumières dans la ville morte

Phot. Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva

Lac de nuit, sur ta rive herbeuse je dansais,

Loin des villes lumière où tout s'éberluait.

C'était l'été naissant, mon père était parti,

Et la voix des amants m'ensorcelait l'esprit.

Entre deux crépuscules, il fallait que j'ordonne

Aux bateaux condamnés dans les Sables d'Olonne,

De naviguer encore et toujours sur le flot

De l'enfance oubliée où gisent les héros.

Lac de nuit, sur ta peau boueuse je dansais,

Loin des villes mystère où tout se mélangeait.

C'était l'hiver naissant, ma mère rentrait tard

Et les cris des voisins jaillissaient dans le noir.

Au milieu de la nuit il fallait que j'annone

La prière des fées, l'hymne de Perséphone,

Quand la faucheuse hantait les immeubles d'en face,

son ombre dessinant des gestes qui terrassent.

Lac de nuit, sur ton onde immense je dansais,

Loin des villes colère où tout s’ébouriffait.

C'était la saison sèche où les larmes tarissent

Et la peur des échecs alourdissait mon vice.

Entre deux solitudes, il fallait que j'invente

Un avenir radieux, un rêve qui m'enfante.

Pourtant le temps passé a déposé des rides

Sans jamais modifier le visage du vide.

EdeCL quelque part en 2012

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 17 février 2013

Un autre monde

Publié dans L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Ces bêtes qu’on abat : Témoignages. Aurélie, Jean-Claude, Cécile

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Aurélie, 24 ans, Haute-Savoie

Son approche de l’animal s’est faite alors que ses parents tenaient une exploitation agricole. Le père avait un élevage traditionnel et son frère un élevage intensif. Aurélie est végétarienne depuis six mois, elle consomme des produits laitiers.

La famille du côté de son père est dans l’élevage de père en fils. Si le père appartient au monde traditionnel paysan, le fils, lui, appartient au monde paysan industriel. Le père et le fils travaillent sur la même exploitation. Aurélie reconnaît qu’il est un peu utopique de croire qu’on ne fait pas de mal en ne consommant que des produits laitiers et des œufs. Il existe le mythe de l’harmonie entre l’éleveur et les bêtes. Elle voulait pourtant devenir bergère en faisant une saison dans les Alpes.

Elle en eut l’expérience en Alsace, dans une ferme de montagne. Elle eut un contact direct avec les animaux, le respect était fort dans ce lieu. Mais Aurélie assistait déjà à une forme de souffrance avec les mises bas de cinq à six agneaux par jour. Ces bébés pouvaient boire le lait de leur mère. Un accompagnement idyllique semblait exister, mais la finalité de ces naissances était la transformation en viande de tous les agneaux mâles. Elle comprit donc que la fabrication du fromage posait un problème réel.

Puis Aurélie est partie en Suisse italienne dans une autre ferme, en pensant que le milieu de la bergerie était un monde féministe. Il existe un rapport intime entre l’animal et l’être humain lors de la traite à la main. Elle a dû procéder à la sélection des petits partant pour l’abattoir. Cela lui est resté en mémoire, ce qu’elle, elle appelle « sélection de mort ». Elle a découvert l’expérience de l’organisation familiale à la ferme dans un rapport « femme et fille » et « homme et fils ». L’esclavagiste, selon elle, se trouve des deux côtés. Il y a la beauté de l’indépendance, mais aussi le bon vouloir du berger pour la vie quotidienne des moutons. Lors d’un week-end de Pâques, Aurélie a assisté à la chaîne de vie et de mort des agneaux qui partaient pour l’abattoir. Elle disait qu’elle faisait vivre un être vivant, le nourrissait pour finalement qu’il soit tué. Il existe, dit-elle, une différence entre l’éleveur et le boucher, mais dans les deux cas, c’est la question de la vie ou de la mort qui se pose.

Aurélie mangeait donc de la viande et du fromage, mais elle sentait bien qu’elle n’était pas en harmonie. En tant que femme, le travail qui consistait à enlever les petits à leur mère était délicat. Il provoquait de la souffrance animale. Elle tentait de se mettre dans un rôle de professionnelle, avec un certain détachement. Sur la fin, elle ne voulait plus le faire, pour ne s’attacher qu’au travail des femmes (fromage, travaux intérieurs…). L’éleveur s’interdisait d’avoir des sentiments de culpabilité, il tuait lui-même des petits pour la viande en les assommant avec un bâton avant de les égorger. Les tueries étaient mal faites. Il y avait les tueries de Pâques, pour une tradition religieuse, mais ces agneaux étaient plutôt réservés aux riches, à une élite.

Aurélie a travaillé dans une ferme bio en Italie. Elle y a rencontré M. Tessin qui lui a expliqué qu’il ne fallait pas juste manifester à Pâques lors des ventes d’agneaux, mais tous les jours contre cette production de viande. Aux repas, il y avait tous les jours de la viande, elle reconnaît qu’il y avait abondance, excès, mais elle ne faisait pas encore vraiment le lien entre l’animal et la viande ; cela risquait de remettre en cause la production de fromage. Avec 60 chèvres, il y avait 80 à 100 chevreaux qui finissaient à l’abattoir. On faisait naître des bébés pour la production de lait et de fromage, pour finalement les tuer.

Aurélie a eu une expérience dans un lieu de vie retiré où séjournaient quatre personnes qui étaient végétariennes (dans le cadre d’une ferme française WWOOF, World Wide Opportunities on Organic Farms). Un mode de vie minimal, de l’autosuffisance, de la culture sauvage, de l’eau de source étaient le quotidien, sans aucune machine. Elle a alors rencontré Stefano, Italien et végétalien. Elle a découvert la nourriture végétalienne, un mode de culture sans machine, une vie non fondée sur les biens matériels. Aurélie s’y sentait bien. Germait alors l’idée d’une pratique alimentaire sans production animale. Elle prit conscience qu’il lui fallait renoncer au projet de travail avec les bêtes. « J’ai assisté à la chaîne de vie et de mort des agneaux. »

Jean-Claude, 57 ans, Chaumont

Jean-Claude aime les animaux, il avait dans son enfance des poules, des cochons, des lapins… Il avait de bons contacts avec eux, et quand ils étaient tués, il le vivait comme un drame, avec beaucoup de tristesse et des sentiments de douleur. Il est aujourd’hui bénévole à la SPA (soins aux animaux, promenade…).

Jean-Claude est végétarien, il ne mange pas non plus de poisson, mais des produits laitiers et des œufs. Il a découvert la violence à l’âge de quatre ou cinq ans, lorsqu’on lui tuait ses animaux. Ces événements l’ont traumatisé. À la suite de l’abattage de ses cochons, il s’était dit qu’il pourrait peut-être un jour développer une forme de communication par la pensée pour avertir, par exemple, les animaux de la présence de chasseurs en forêt. Ses sentiments sont si forts pour les animaux qu’il n’écrase pas une araignée. En général, il ne tue pas les insectes. Il était aussi contrôleur laitier, il voyait la vétusté des étables et les vaches à l’attache. Il est devenu végétarien pour les animaux. Il est d’accord pour le végétalisme, mais ça remet en question beaucoup de choses d’un point de vue social ; il faut en effet vérifier tous les ingrédients.

Il n’aime pas trop avoir des animaux domestiques, à cause de la soumission à l’homme. En fait cela dépend de la manière dont on les élève, dit-il. Il n’aime pas le marché des animaux de concours, les lof (comme pour les chiens par exemple)… Quant à la question de l’hippophagie, il est d’accord qu’un cheval cela ne se mange pas, mais pose la question : pour les autres animaux, que fait-on ?

Le végétarisme pour lui, c’est le fait de ne pas manger de viande pour enrayer les élevages intensifs, l’exploitation animale. Il est attristé par ce massacre. Il se sent impuissant en voyant les gens manger de la viande : « C’est désolant », dit-il. Les repas de famille sont difficiles, la question habituelle est : « Par quoi tu compenses ? » Les gens s’imaginent que ne pas manger de viande est un caprice, il reconnaît qu’il a de la difficulté à trouver des réponses à leur donner.

Il travaillait à la SNCF, à l’entretien des voies. Ses collègues étaient sidérés et lui disaient : « Tu ne tiendras pas le coup ! ». Jean-Claude était robuste. Il soulevait des poids lourds. Mais au moment du casse-croûte, il essuyait des réflexions, et il regrette de ne pas avoir eu assez d’assurance pour se défendre. Il en avait particulièrement marre de cette réflexion : « Tu es jeune, tu ne tiendras pas le coup ! ». Mais ses collègues étaient étonnés de ses exploits sportifs et de sa bonne forme physique.

Jean-Claude est allé aux « Estivales de la question animale », qui ont lieu à Parménie chaque année près de Grenoble. Il a fait cette démarche pour clarifier les raisons de son choix. Il souhaitait rencontrer des végétaliens pour comprendre leurs motivations. L’idée que la production des produits dérivés des animaux pose un problème faisait son chemin. Dès l’enfance, mangeant pourtant de la viande, il s’interrogeait sur le fait de manger des œufs puisque après les animaux sont quand même tués. Il est partant pour la consommation de produits bio en faisant des choix alternatifs.

Vers 18 ans, il fit le choix de ne plus manger de viande, sans penser qu’il devenait « végétarien ». Il était apprenti boulanger lorsqu’il prit cette décision. Avec son patron boulanger il a fallu s’expliquer. Puis Jean-Claude s’est marié avec une non végétarienne, mais il n’y a pas vraiment eu de difficulté car elle ne raffolait pas de la viande. Il n’a jamais eu de carence, il était pourtant un grand sportif (course à pied, cyclisme…). Il a même rencontré d’autres végétariens dans le milieu sportif alors que nous étions dans les années 70 / 80.

En 1994, il devient veuf. Il doit nourrir son enfant, il se sent obligé de lui donner de la viande, du lait et du poisson pané. Il adopte alors pour son enfant un mode alimentaire traditionnel. Son fils aujourd’hui est devenu toutefois végétarien par choix personnel.

Cécile, 30 ans, Lyon

Elle n’a jamais vécu avec un animal. La première réflexion de Cécile concernant le sort des animaux est survenue dès l’âge de quatre ans. Les récits de discours sur la prédation par sa maîtresse, à l’école, ont contribué à son refus de manger de la viande. Cécile pleura lors d’un repas lorsqu’elle vit dans son assiette une moule qui était orange. On lui donna des gifles pour la forcer à manger la viande, ce qui eut sur elle un effet traumatique. Elle était punie à chaque repas si l’assiette n’était pas vide. Jusqu’à l’âge de 10 ans, elle recrachait sa viande à la poubelle.

La nuit, pendant son sommeil, elle faisait des cauchemars d’animaux, qui la poursuivaient pour la manger. Elle avait l’angoisse des repas, c’était un cauchemar d’être obligée de manger de la viande. Elle imaginait les bouts de viande d’animaux encore vivants dans sa bouche. Ses parents refusèrent de prendre en compte son désir de végétarisme et la gavèrent de laitages. Lorsqu’elle eut dix ans, ses parents finirent par accepter son refus de viande, mais ils la culpabilisaient en lui disant : « Tu auras des problèmes au travail, avec tes amis et même avec ton mari ! ». Cécile pensait alors avoir un problème avec la nourriture, la chair, et s’excusait auprès des autres.

Vers 29 ans, elle rencontra d’autres végétariens, militants de la cause animale. Elle comprit alors que son choix n’était pas lié à un traumatisme, mais que c’était quelque chose de naturel qui s’imposait à elle. Cécile décida de militer auprès de l’association végétarienne de France. Aujourd’hui, son père ne la comprend toujours pas et sa mère lui dit qu’elle risque d’être entrée dans une secte…

« On ment aux enfants sur ce qu’est la viande en les trahissant, et en leur disant que ce qu’ils ont dans l’assiette n’est pas la même chose que l’animal », dit-elle. Cela est à ses yeux une situation schizophrénique. On participe au mensonge de l’industrie. Quant à l’hippophagie, elle dit qu’il ne faut pas faire du racisme animal en ne se préoccupant du cheval, et pas de la vache et du cochon. Selon elle, « le végétarisme devrait être le mode alimentaire que devraient adopter tous les autres humains, parce que c’est le seul moyen de faire cesser l’esclavage animal dans notre société ».

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 16 février 2013

Souviens-toi de l'été dernier

«C'était une de ces soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, chaude comme une étuve, paraissait suer dans la nuit étouffante. Les égouts soufflaient par leurs bouches de granit leurs haleines empestées, et les cuisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêters basses, les miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sauces.

Les concierges, en manches de chemise, à cheval sur des chaises en paille, fumaient la pipe sous des portes cochères, et les passants allaient d'un pas accapblé, le front nu, le chapeau à la main.»

Guy de Maupassant - Bel-Ami

Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 15 février 2013

David Nathanaël blues

Je ne supporte plus certaines relations, les coups au cœur que je reçois (et, peut-être, envoie).

En fait, je ne veux plus souffrir.

Et pourtant, souffrir, c'est vivre et mourir. Ne pas souffrir, c'est comme ne pas éprouver de plaisir. C'est vivre à l'écart de la vie.

Je crois chercher des relations dans lesquelles je ne souffre pas, mais précisément ces relations ne m'apportent pas plus de joie qu'elles ne me causent de souffrances.

Je cherche... Et je ne trouve pas.

David Nathanaël Steene

Publié dans L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 14 février 2013

Je suis solitaire

Je suis solitaire, Toi seul es l'ami qui connais mon pas.

Mes yeux sont aveugles, Tu mets la lumière dans ma maison.

Nous sommes ton Peuple, pitié, nous crions vers toi !

Mon coeur n'est que cendres, Ton coeur est le feu du buisson ardent.

Mon corps n'est que lèpre, Tes mains sont la source qui me guérit.

Je vais dans le doute, Tu viens me rejoindre sur mes chemins.

Tu vois ma tristesse, L'Esprit me console en parlant de toi.

La nuit vient me prendre, ma nuit devient jour quand tu prends le pain.

La mort veut me perdre, Ta mort me fait vivre à ta vie de Dieu.

Je me souviens de la mélodie, lente, retenue, triste et belle de ce chant dont je ne trouve plus la trace.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 13 février 2013

Le dogme littéraire de Max Farmsen

Où comment accéder à une écriture somptueuse, ancrée dans le monde qui l'enfante et capable d'intemporalité.

Par Max Farmsen

1 Page après page, la vie des cinq + 1 sens est présente

Les images, les sons, la vie kinéstésique, les saveurs, les odeurs et l'intuition baigne l'histoire, qui reste ancrée à ces moyens d'être au monde utilisés par les hommes.

2 La Disparition de l'auteur

De toi, auteur, de ta vie, de ton nom, de ton histoire, de tes idées, de tes sentiments, de ton milieu, tout doit disparaitre. Personne ne doit pouvoir deviner des pans de ton histoire d'après ton roman.

3 Le narrateur suspend tout jugement de valeur

L'auteur a disparu. Le narrateur est présent dans les phrases, c'est lui qui raconte. S'il est omniscient, il doit s'interdire tout jugement de valeur, même d'allure innocente.

« Par une belle journée de printemps» contient un jugement de valeur. Ce n'est pas au narrateur de décréter si la journée est belle. Peut-être la journée est-elle ensoleillée, ou fraîche ?

4 Tout jugement de valeur implique sa contradiction

Si un des personnage (et parfois le narrateur est un des personnages), émet un jugement de valeur, celui-ci doit être contré quelque part dans le roman, soit par un fait, soit par un jugement contradictoire émanant de lui-même ou d'un autre.

Un roman n'est pas un tract, ni un manifeste, ni une confession personnelle.

5 Le paragraphe contient l'essence littéraire du roman

Extrait de l'ensemble, chaque paragraphe doit pouvoir paraître littéraire et chargé de sens à un néophyte à qui il serait présenté hors contexte.

6 Le roman appartient au peuple dans son ensemble

Il doit être accessible et respectable pour l'ensemble de la population, du peuple : le moins lettré doit y avoir accès, le plus lettré doit en reconnaître l'intelligence.

7 Tout chapitre est organique et capable d'autonomie

Il peut se lire, se comprendre et s'apprécier en lui-même, sans le reste du livre.

8 La langue vise l'intemporel

L'ensemble des phrases et du roman doit être accessible à un lecteur du passé (70 ans avant son écriture) et du furur (70 ans après). C'est un roman à la fois durable et connecté au passé.

9 Présence des mondes végétal, animal, enfantin, psychique et architectural

Monde végéral, monde animal, enfance ; psychisme humain ; bâti et éléments de civilisation, se côtoient et sont équilibrés en proportions.

Si l'un de ces éléments est absent du roman, par exemple le monde végétal si l'histoire se passe entre quatre murs de béton, il doit briller par son absence.

10 La puissante vérité recréée la spontanéïté

La spontanéïté de la vie (sa puissance suggestive) se reflète dans le roman grâce à la limpidité de la forme et à l'authenticité intérieure des expériences racontées.

Le travail élaboré pour respecter les 9 points précédents du Dogme, et particulièrement les points 5, 6 et 8, émousse une certaine spontanéïté de la fugacité, du pris sur le vif. Mais l'épure et la limpidité du style, allié au fait que l'auteur s'interdise d'inventer des émotions qu'il ne connaît pas, corrigent cette patine comme un pilote réoriente son bateau ou son avion en fonction de la réalité, après avoir choisi sa direction d'après ses calculs.

Max Farmsen, le 13 février 2013 avant 10h, au lit

Publié dans Chronos, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 12 février 2013

Le polar enfantin

Séries noires, souris noires

Où comment les grands noms du polar français ont tenté d'effrayer les enfants...

Histoire de la Série noire

Inspirés par les auteurs de roman policier américains (Dashiell Hammett, etc), des écrivains français créent, en 1947 au lendemain de la seconde guerre mondiale, une collection destinée au roman noir, au sein des editions Gallimard. C'est la première fois qu'une telle collection existe en France.

C'est Jacques Prévert qui trouve l'expression "série noire".

Autour de cette série une nébuleuse d'écrivains se forme. Si les institutions littéraires conservatrices continuent de mépriser le polar, ce genre obtient un succès d'estime, comme une forme à la fois plaisante et rebelle d'art (comme le cinéma, le rock...)

Histoire de la Souris noire

Un de ces écrivains de Série noire, Joseph Périgot, est appelé par les éditions Syros, pour créer une collection de romans policiers pour les enfants.

Joseph Périgot a toute latitude pour inventer cette série, il use de cette liberté en décidant qu'il n'ira pas chercher les auteurs de la collection dans le monde de la littérature enfantine, mais dans le monde du polar. Ainsi, ce sera du vrai polar, brut.

Périgot choisit le titre de Souris noire pour la collection, en référence à la série noire des adultes.

Les graphistes et illustrateurs sont choisis avec soin, là encore pas forcément dans le monde de l'illustration enfantine.

Le but est de conserver l'aspect sombre et puissant du polar. Un directeur artistique est nommé : Gérard Lo Monaco.

Ce type de collection pour enfants en choque certains. Ne plongeons pas nos chérubins dans le monde perverti des rues de nuit, des hommes troubles, des femmes perdues ! Le public enfantin des débuts de la Souris Noire restait un public d'initiés, dont les familles et le milieu sont particulièrement ouverts. Mais, la dégradation des moeurs, ma bonne dame, alliée à la déflagration de la liberté de pensée, chers concitoyens, ont quelque peu amolli l'aspect polardesque du polar pour chiards en couches-culottes.

Il n'empêche que l'émergence de Souris noire fait date dans l'édition jeunesse : c'est une expérience de mariage entre deux paralittératures (enfantine et polar), qui a contribué à démontrer aux écrivains de littérature générale qu'écrire pour le public enfantin peut être une expérience littéraire passionnante et artistique.

Par ailleurs, Souris noire a contribué à prouver que les enfants pouvaient lire autre chose que des contes ou des albums illustrés "sages".

Esthétique

La collection souris noire accorde beaucoup d'importance à l'esthétique de ses livres et à l'unité graphique des illustrations.

Depuis sa création, Souris noire a subi deux évolutions.

Evolution du graphisme de la Souris noire

Première période :

Deuxième période :

Troisième période :

Les titres

Sèvres-Babylone

Yacoub le fou

La nuit du voleur

L'assassin habite à côté

Albums illustrés

Nous présentons des albums des années 1990, qui, dans le domaine de "l'édition jeunesse", font déjà figure de classiques.

La reine des fourmis, de Fred Bernard et François Roca

DUO

Le duo Bernard-Roca a réalisé de nombreux albums illustrés.

Fred Bernard et François Roca

QUELQUES ALBUMS

STYLES

Le style, très littéraire, de Bernard, met une belle langue française au service des enfants.

Des trois niveaux de langues que j'appris à distinguer en cours de français, le langage soutenu, le langage courant, le langage familier, Fred Bernard reste toujours dans le langage soutenu.

STYLE OU PLAGIAT ?

François Roca est passionné par la peinture américaine du XX°siècle, qu'il a contribué à faire connaître auprès d'un large public en France, car ses propres images contiennent souvent des citations de peintures américaines.

Les peintres dont il fait des citations : Hopper, Remington, Waterhouse, Wyeth.

D'où l'accusation de plagiat. Je n'ai pas bien suivi l'histoire, et demeure partagé. Je ne comprends pas qu'une oeuvre soit aussi remplie de citations, cela me parait louche. En même temps, je ris (ah ah ah ah ah !) devant l'inculture totale des accusateurs, qui ont vu passer, placidement, durant de nombreuses années, les albums de Roca en y voyant que du feu. Il a fallu leur mettre le pot aux roses sous ne nez pour qu'ils tombent des nues !

LA REINE DES FOURMIS

Je n'ai quoi qu'il en soit pas trouvé de copie dans la Reine des fourmis. Cet album intéressant propose une enquête policière, mais l'univers de noirceur du polar n'est pas là.

L'histoire est la suivant : la reine des fourmis a disparu. Deux fourmis sont mandatées pour mener l'enquête. Elles partent de leur forêt tropicale et entament un long voyage qui les mènera jusqu'au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, où elle pourront libérer leur reine et la ramener dans leur lointain pays.

Le Muséum d'histoire naturelle est admirablement décrit ! Le dessinateur y a passé des heures, et tous les lieux et les animaux empaillés sont parfaitement représentés.

Cette description réaliste du Muséum participe du genre du roman policier, souvent soucieux de détails, décrivant des lieux des villes avec précision.

Quelques images :

Yvan Pommaux :

une nuit, un chat et la série des Chatterton

Une nuit, un chat : le polar au biberon

Les Chatterton, d'Yvan Pommaux

Yvan Pommaux a la particularité de s'adresser aux très jeunes enfants. "Dès 3 ans", indique l'éditeur. Pommaux relève le défi incroyable de faire une oeuvre d'art, pleine de recul et d'humour, tout en y instaurant assez de poésie et de douceur pour faire rêver les petits enfants.

Le style graphique

Pommaux opère une stylisation à l'extrême de tout l'univers du polar. Description visuelle de la ville, de ses trottoirs sales, de ses bas-fonds. Pour montrer la foule bigarrée des villes, les différences d'univers, il utilise l'anthropomorphisme : ses personnages sont des animaux et des hommes mélangés.

Quant au personnage du détective, il est lui aussi stylisé à l'extrême : un condensé de clichés fait exprès.

Les citations

La série des Chatterton fait appel aux vieux contes de Perrault. Pommaux réutilise les contes du XVII°siècle, mais les transforme en polar.

Pommaux fait passer également, à travers les dialogues et les images, des références au roman policier américain des années 40-50, au cinéma, à l'art classique et moderne (peintures, sculptures)

L'atmosphère des mégalopoles de nuit, leurs grands squares qui se transforment en terrains de jeu pour une faune bien différente de celle des nourrices et des zenfants qui les hante le jour...

Tout cela procure aux enfants une initiation à la sombreur du monde parallèle. Les contes de fées reprennent leur force vitale de prévention contre le crime, parfois, peut-être, d'incitation dissimulée à la transgression.

Lilas

Yvan Pommaux s'attache à décrire les aspects oubliés de la ville Gouttières, poubelles, les portes du monde des déchets se révèlent à nos yeux qui cherchent d'habitude à les éviter. Cela permet au lecteur de petite taille ou promené dans une poussette de voir dans son livre le monde tel qu'il le voit, lui qui a encore les yeux au ras du sol.

Notons la foule bigarrée qui hante les albums chattertoniens. Chiens, chats, humains, tigres hantent la même ville, s'observent, se confrontent, et, parfois, oublient les convenances pour vivre une belle histoire d'amour...

Maestria

Pommaux a réalisé une oeuvre aussi exceptionnelle qu'elle a l'air facile d'accès. Tout est facile, très lisible, les images semblent lisses... Derrière cette simplicité, un immense travail est dissimulé.

Son plus grand succès est de faire cohabiter l'univers très noir du polar et du suspense, et l'illustration pour les tout-petits.

Sarah Moon et le chaperon rouge

Née en 1941 en France et exilée en Angleterre à cause de la guerre, la photographe Sarah Moon mène une carrière franco-anglo-américaine.

Elle a publié aux éditions Grasset, en 1986, Le petit chaperon rouge, une illustration photographique du Conte de Perrault.

CONTE CRUEL

Loin de l'aseptisation du texte à laquelle nous avait habitué Walt Disney, Sarah Moon illustre l'histoire à la lumière de la psychanalyse et de l'étude des contes.

Si elle garde le texte de Perrault tel quel, Sarah Moon photographie dans la ville. Ainsi, on lit "elle se promenait dans les bois" et on la voit marcher dans les rues d'une ville, longeant les immeubles.

Ce n'est pas un loup que la fillette rencontre, mais un homme...qui se transforme en loup dans une chambre à coucher.

POLAR

Toute l'atmosphère est celle d'un polar, d'un film noir.

CLASSEMENT IMPOSSIBLE

Le petit chaperon rouge de Sarah Moon n'a pas de place dans les librairies. On le trouve parfois en "littérature enfantine", parfois en "bande dessinée", parfois dans les rayons d'art photographique.

QUELQUES IMAGES

Le petit chaperon rouge :

La rencontre avec le loup :

L'agression :

Publié dans Chronos, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 10 février 2013

Dernier voyage en Amérique

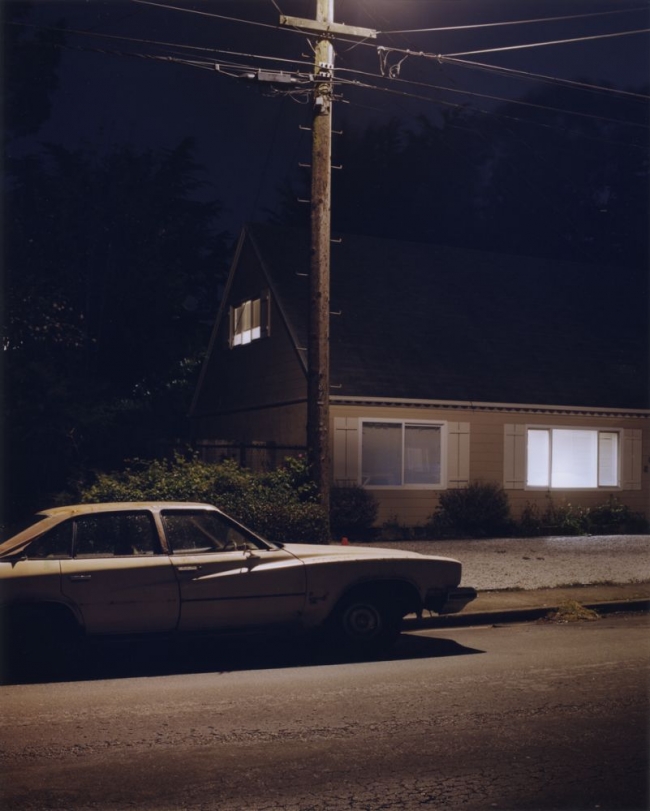

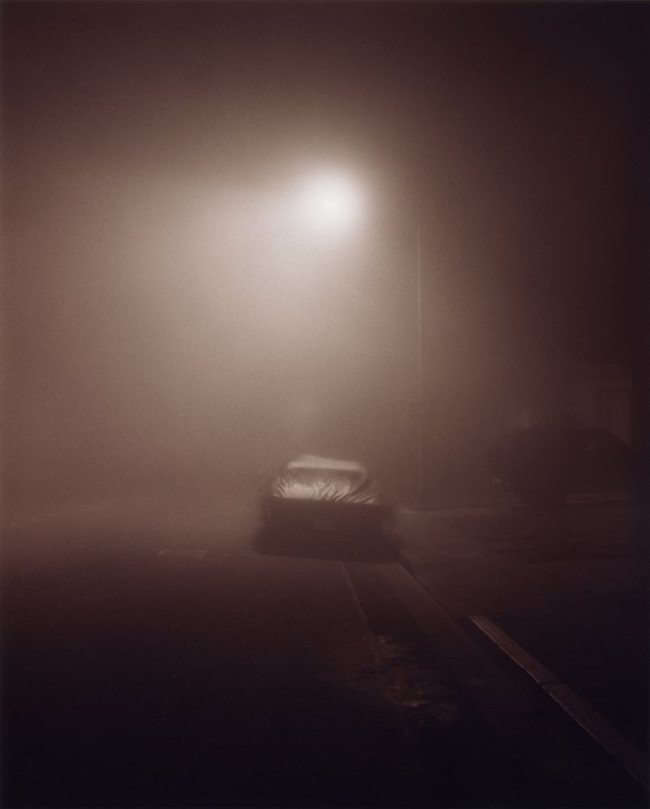

Mais ce que je vous propose ce soir, c'est de mettre la musique d'Angelo Badalamenti et de partir en voyage dans les photographies de Todd Hido. Parce que la buée de sa voiture rend les routes plus floues, les nuits plus mystérieuses ; parce que l'aube américaine s'y dévoile comme jamais.

Parce qu'il photographie la preuve du Grand Crime des banquiers et de l’État : les maison abandonnées par les familles qui ne pouvaient plus payer les traîtresses traites mensuelles. Mais toi, État américain, tu aurais dû imposer, par une loi, que les familles restent dans ces maisons qu'on n'aurait jamais dû leur vendre puisqu'elles n'avaient pas les moyens de les payer. Au lieu de cela tu as aidé les banques et tu as laissé les familles partir sur les routes et tomber dans la misère. Tu es l'un des pays les plus riches du monde et tu es l'un des plus cruels, comme ton épouse ignare et indigne, l'Arabie Saoudite. Vous croulez sous l'argent et vous assassinez vos peuples. Vous rentabilisez tout ce que vous touchez et vous créez de la misère. Familles américaines, on vous avait fait croire à un rêve. Mais ce rêve, la maison, est loin derrière vous. Il a le goût amer des cendres et la douleur des blessures mal recousues.

Quelque part en France, quelqu'un qui lit AlmaSoror, écoute la musique de Badalamenti et rêve devant les photos de Todd Hido. Dans cent ans nous serons morts depuis longtemps. Nous aurons cessé d'imaginer ce que peut-être le rêve américain et d'autres rêveront d'autres rêves, comme s'ils étaient éternels.

Les sociétés se suivent et se ressemblent toutes. En dépit d'une croyance religieuse en la bonté des hommes, en la sagesse de leurs institutions, nos coeurs sont broyés par l'implacable marteau du pouvoir. Sur nos terres dévastées, dans nos fuites éperdues, quelques rencontres nous réchaufferont, l'espace d'un instant. Un rayon de lumière venue du ciel, une main chaude qui presse notre épaule, quelques instants de rémission avant la reprise d'une vie de bagnard.

Qu'importe que nos vies soient broyées ? N'est-elle pas mille fois meilleure que la vie des poussins mâles des élevages industriels, déglutis par centaines, par milliers, dans de longs tuyaux de la mort et broyées par d'efficaces machines ?

Qu'importe que nos vies soient broyées si nous avons embrassé un être aimé, pardonné à un ami, prié pour la rédemption de notre âme ? Ceux qui gagnent volent ; ceux qui perdent se sauvent. Et dans sur la longue route du temps, le souvenir de nos existences s'efface.

Dans la route frappée par le vent, la vision de nos corps s'efface.

Sur la route que nous foulions, la trace de nos pas s'efface.

Edith de CL

J'ai glané sur Internet les photographies de Todd Hido et la musique d'Angelo Badalamenti

Publié dans Chronos, L'oiseau, Le corps, Sleipnir, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Ces bêtes qu’on abat : Que faire ?

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Que faire ?

Dans les élevages intensifs et concentrationnaires, une tenue réglementaire est indispensable : combinaison propre, bottes passées dans un bac à pédiluve pour détruire tout microbe, charlotte pour les cheveux. Il est même des lieux d’élevage où une pancarte mentionne l’interdiction à toute personne d’entrer, hormis le propriétaire, les salariés, ou les services vétérinaires. Ces mesures sont prises pour éviter toute contamination par des microbes provenant de l’extérieur. Le milieu est aseptisé. L’argument avancé est le souci sanitaire et notre sécurité alimentaire. Mais la face cachée est la misère animale. Les conditions d’élevages déplorables, la sélection génétique ont rendu les animaux si faibles, que même la poussière est à combattre. Les animaux, machines à viande, sont si fragiles, par manque d’immunité naturelle, qu’ils attrapent n’importe quelle maladie.

Ici, l’élevage ne consiste pas à mener à l’âge adulte, mais à faire grossir, à développer de la chair, à faire de la viande. L’animal n’est rien d’autre qu’une chose à produire de la viande. Les éleveurs raisonnent en GMQ (Gain Moyen Quotidien), ce qui correspond à la prise de poids en grammes par jour. Par exemple, pour un jeune porc qui va entrer en phase d’engraissement, et qui est maintenu en bâtiment dans le noir complet, sur un sol en caillebotis, s’il a un poids de 36,89 kg à sa date d’entrée, et s’il en ressort pour l’abattoir avec un poids moyen de 123 kilos, l’éleveur déterminera le GMQ de 916 grammes atteint par jour. Ce GMQ est très maîtrisé. La nourriture est programmée et donnée en conséquence, en contrôlant l’IC (l’Indice de Consommation), c’est-à-dire la quantité d’aliment nécessaire pour que l’animal grossisse d’un kilogramme. La prise de poids est maîtrisée par la seule alimentation dans un contexte d’élevage où l’animal n’a aucune activité physique. Il est inutile de donner trop d’aliment, même si l’animal a encore faim, car il y a un seuil à partir duquel l’aliment se transformerait en graisse et non en viande ; or ce qui est valorisé en « poids carcasse » à l’abattoir, c’est la viande. Sur le site Web d’un éleveur porcin, on peut lire que « le but de l'élevage porcin est de produire à moindre coût et dans les meilleures conditions possibles des porcs charcutiers d'environ 110 Kg de poids vif destinés à l'abattoir et à la transformation en charcuterie ». Voilà qui a le mérite d’être clair. Ce qui pousse également l’éleveur à obtenir un porc sans gras, c’est l’indice exigé par les abatteurs / transformateurs : le TVM (Taux de Viandes Maigres). L’abatteur / transformateur a un cahier des charges qui répond à un certain système de transformation et de résultat de produits finis. L’animal, surtout le porc, n’est qu’une chose, une sorte de matière première prise dans un processus de transformation en produits finis et standardisés.

Pour l’élevage des taurillons, les éleveurs maîtrisent assez bien le GMQ et l’IC. Les animaux sont élevés en groupes dans des étables. Ils sont parqués dans des cases, suivant leur âge et leur stade de développement. On ne mélangera pas les jeunes et les moins jeunes, la quantité de nourriture n’est pas la même. Les taurillons en cases sont rigoureusement suivis quant à leur GMQ. Ce sont des bêtes à viande. Ils doivent produire du muscle le plus vite possible, mais l’inactivité ne doit pas favoriser la prise de graisse. C’est pourquoi leur aliment est là aussi rationné. Si les taurillons se dépensaient en se déplaçant dans le pré, ils consommeraient leur nourriture pour la transformer en énergie, et donc perdraient en GMQ. Il faudrait alors leur donner plus à manger pour avoir la même chose. Leur seul bien-être qui leur soit accordé, sans être toutefois une obligation réglementaire, c’est la garniture de paille de leur lieu de vie, à la place du caillebotis qui était utilisé couramment.

Ce n’est certes pas toujours facile pour les éleveurs. Ils raisonnent en termes de coût et de recette, ce sont des gestionnaires, des chefs d’entreprises. Suivant le coût de l’aliment, le cours des viandes, le classement de la carcasse à l’abattoir, tel revenu sera obtenu. Les éleveurs payent leurs charges, leurs factures, puis il leur reste une part de bénéfice ou pas.

Les porcs charcutiers dans les élevages intensifs ont la vie pénible, contrairement à ceux élevés en bio, en plein air, ou en élevage fermier. Leur activité se limite à… l’engraissement dans des centres d’engraissement. Ils sont engraissés dans des bâtiments fermés, aseptisés, sans lumière, trop souvent dans le noir, sans activité possible. Des méthodes d’élevage pourtant validées par l’INRA (Institut National de Recherche Agroalimentaire) et l’ITP (Institut Technique du Porc). Mieux vaut une croissance d’un animal élevé sur paille, à la lumière du jour, ou en plein air. En élevage intensif, n’ayant aucune activité et étant stressés par le surnombre, les porcs ont la queue coupée afin d’éviter les morsures mutuelles. Ils n’ont en effet que cette occupation : se mordre, ce qui indique leur mal-être. Ce n’est pas la blessure douloureuse en tant que telle qui pose problème au producteur, mais le risque d’infection, la nécrose qui pourrait entraîner la perte financière de l’animal, et la saisie en abattoir. Dans de telles conditions de survie, les animaux sont littéralement gavés d’antibiotiques. En production porcine, les antibiotiques sont utilisés pour traiter des animaux malades, mais le plus souvent pour prévenir des maladies ou pour favoriser la croissance des porcs et améliorer l’indice de conversion alimentaire. Mais la mortalité est malgré tout importante. Chaque fois que je visitais des élevages de porcs, je voyais quelques porcs morts mis à l’écart. Alors que récemment lors de la visite d’un élevage bio de porcs en Mayenne, je n’ai vu aucun cadavre. Ni même dans l’élevage alternatif où j’étais en stage pendant plusieurs semaines. Les porcs étaient élevés sur de la paille, en bâtiments ouverts, laissant la lumière du jour, l’air et le vent y circuler. Durant mon stage, aucun animal n’est mort, aucune truie n’est tombée malade ni ne s’est blessée, excepté les quelques porcelets mort-nés ou trop chétifs pour survivre. J’ai pu constater la différence entre l’état physique de porcs élevés dans de bonnes conditions et celui de porcs élevés de manière intensive. L’œil est plus vif, l’animal plus vigoureux ; les porcs sont moins craintifs, ce sont des animaux qui respirent la vie. Alors qu’en élevage intensif, ils ont peur de l’homme, l’œil est triste, une ambiance mortuaire émane de ces élevages. Les jeunes cochons y passent environ un mois en sevrage et trois mois en engraissement. S’ils devaient y passer plus de temps, je pense qu’ils y mourraient au fur et à mesure. Malheureusement pour eux, comme pour les volailles en intensif, l’abattoir est une délivrance, la fin de leur misérable vie.

Les porcs ont une triste existence, notamment dans le grand Ouest et surtout en Bretagne, qui est spécialisée dans l’élevage intensif et concentrationnaire. Ces formes d’élevage sont légales, puisque la loi ne les interdit pas. Ils bénéficient d’une sorte de bienveillance de la part des autorités que sont nos gouvernements successifs, les services vétérinaires, et même les différents vétérinaires des groupements ou coopératives des producteurs. Le Comité scientifique de la commission européenne s’est pourtant clairement prononcé : « l’élevage intensif des porcs est préjudiciable à leur bien-être ». D’un seul coup d’œil, je pouvais dire, en le voyant à l’abattoir, de quel type d’élevage provenait le porc : d’un système intensif en bâtiment clos ou d’un élevage en plein air. Les tueurs me disaient préférer abattre les porcs d’élevage intensif : plus fragiles, ils sont plus faciles à abattre que les autres. J’ai moi-même élevé des porcs dans mon adolescence, et je connais bien les animaux. Je me préoccupais déjà de leur bien-être, alors que je ne savais même ce qu’était la protection animale. Lors d’une conférence en Alsace, un vétérinaire disait que les truies et les porcs étaient bien traités dans ce genre d’élevage industriel. Je l’ai interrompu, car il avait eu le culot de dire que les animaux bénéficiaient même d’une ventilation ! J’ai pu expliquer à l’assemblée ce qu’était en réalité un élevage intensif pour porcs, et que bénéficier de ventilation n’était pas un signe de bonne volonté du producteur pour favoriser un mieux-être, mais une nécessité : il faut réguler la température dans un milieu confiné. Cela apportait également un peu d’oxygène dans un environnement irrespirable. En effet, le lisier colle aux pattes des cochons, le sol en caillebotis laisse passer les urines et les déjections dans des bacs de récupération, où elles macèrent…

Des millions de porcs sont passés et passent encore dans ces systèmes d’élevage, pour finir dans nos assiettes. Lors de la crise de la vache folle, qui avait porté à la connaissance des journalistes ce type d’élevage, un producteur avait répondu que lui ne mangeait pas la viande de ses propres porcs, ce qui avait valu un dessin dans la presse. L’éleveur disait : « Je ne suis pas fou, je ne mange pas les porcs que je produis ! ». Comment notre corps transforme-t-il un produit issu d’animaux ayant souffert toute leur vie ? Si lors de l’ingestion, il ne semble pas y avoir de mal en apparence, n’y en a t-il pas sous une autre forme ?

Si le consommateur n’a aucune idée de ce que sont ces élevages industriels, comment peut-il prendre conscience du problème ? Si vous visitiez un élevage de poules pondeuses en batteries, et si le producteur vous offrait des œufs à la sortie, voire une poule à manger, vous n’y toucheriez pas, car vous seriez dégoûté. En Alsace, un éleveur de porcs sur paille organise des journées portes ouvertes au public. Comme il n’a rien à cacher, il laisse les gens venir voir son élevage, et cela toute l’année s’il y a des demandes. En réaction, la filière intensive de porcs avait organisé également une porte ouverte, mais en appelant cela la « Fête du cochon ». Les portes étaient effectivement ouvertes, mais dans certains endroits, l’on ne pouvait même pas dépasser le seuil de la porte. Notamment en maternité et dans la partie des truies gestantes. Alors que chez le précédent, les enfants pouvaient caresser les animaux. Dans l’élevage industriel, certes, le public a pu voir des salles très propres, des cases et des sols très propres, tant le moindre excrément avait été enlevé. Tout avait été nettoyé à l’eau pulvérisée à haute pression, mais pas un brin de paille à l’horizon. Les animaux reposaient sur des sols ajourés pour laisser passer les excréments et les urines. Ces sols ne sont pas adaptés aux onglons des cochons, ce qui leur pose des problèmes d’aplomb ; parfois les onglons restent coincés dans les rayures du caillebotis. De plus la paille présente un intérêt écologique car lorsqu’elle est répandue dans les champs, elle permet une transformation lente des déjections sans polluer le sol, les nappes phréatiques, et les rivières par le ruissellement des eaux.

Les truies étaient immobilisées dans des stalles, cages en fer où elles ne pouvaient que se lever ou se coucher. Au final, les gens étaient en fait consternés de voir qu’on pouvait détenir des animaux dans de telles conditions. Pour couronner le tout, lors de cette fameuse porte ouverte de l’élevage intensif, un masquant d’odeur avait été répandu partout pour cacher l’irrespirable odeur d’ammoniaque.

Si vous voulez vraiment faire quelque chose pour les animaux dits de boucherie, le mieux est de ne plus les manger. De ne plus acheter de viande en pensant aux 3 millions d’animaux abattus par jour en France. C’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire aux animaux. Certes, c’est un peu radical, mais c’est une solution pacifique. Si vous pensez ne pas pouvoir vous passer de la viande, dans ce cas, choisissez bien vos produits, car le plus grand responsable n’est pas forcément le producteur en élevage intensif, le producteur de foie gras qui cloisonne les canards dans de minuscules cages, ou les abattoirs où des dérives sont parfois exercées. Non, le premier responsable est le consommateur qui achète les produits qui en découlent. Si vous ne pouvez pas faire autrement que d’acheter de la viande à bas prix issue d’élevage intensif, je dirais que d’une part nous ne sommes pas obligés d’acheter de la viande, et d’autre part, au lieu de choisir deux ou trois poulets pas chers, n’en achetez qu’un « label Rouge » ou « Bio ». Certainement, cela a un coût dissuasif pour nombre de personnes, mais il n’est pas indispensable de manger beaucoup de viande, puisque l’on peut s’en passer totalement. Le nombre croissant de végétariens le prouve ! Préférez au moins les produits d’élevage plein air, les produits bio, ceux d’élevages alternatifs. Mais je conçois que pour s’y retrouver, il faut s’armer de patience, lire les étiquettes, s’intéresser de près aux produits, à leur provenance, et déjouer les pièges marketing qui induisent en erreur les consommateurs avec la bénédiction des pouvoirs publiques. Par exemple, une marque alsacienne d’œufs affiche en grand dans les magasins commercialisant leurs œufs : « R…, les œufs de la poule qui cavale ». En effet, quelques œufs plein air sont vendus, mais la plupart sont issus de poules élevées au sol dans des bâtiments fermés où elles sont regroupées par millier. On ne peut pas dire qu’elles cavalent, mais elles peuvent se déplacer. Ce terme, « cavaler », induit le consommateur en erreur par une image erronée. Pour mieux le désinformer, on ne voit pas une seule poule sur la photo, mais juste un grand pré vert. Pour ne pas être dans l’illégalité complète, il n’y a pas de poules dans le pré vert. De toute façon, il n’y a pas vraiment de tromperie puisqu’il n’est pas dit que les poules sont élevées dans le pré de l’image qui est sur la boîte. Les appellations « œufs bien de chez nous » ne veulent non plus rien dire sur la qualité de vie des poules, tout comme « œufs datés du jour de ponte », « poules nourries aux céréales » (de toute façon la farine animale est interdite), « œufs aux oméga trois »…. Tout cela n’est qu’allégations marketing ! Si vous voulez être certains de votre choix pour favoriser le bien-être des animaux et ne pas participer indirectement à leur mal-être, les mentions « Bio » ou « Label Rouge », « Plein air » garantissent le respect de l’animal, surtout en agriculture biologique.

Ne vous laissez pas non plus endormir par les grandes instances qui vous noient dans des termes rassurants, comme ceux que j’ai pu trouver sur le site Web du Ministère de l’Agriculture : « …Chaque professionnel est responsable des produits qu’il met sur le marché et il doit en garantir la sécurité sanitaire. Il doit respecter la réglementation en vigueur. Cette réglementation, européenne et française, permet d’assurer un niveau élevé de protection du consommateur tout en intégrant notre patrimoine gastronomique. Elle prend en compte la sécurité sanitaire de l’alimentation humaine et animale, la santé et le bien-être des animaux, la santé des plantes et la protection de l’environnement. Il dispose d’outils comme la traçabilité, les auto-contrôles et les démarches qualité pour sécuriser ses activités et produire sain et sûr ». Ou encore :« Sur le terrain, le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche s’appuie sur deux réseaux pour contrôler l’application de la réglementation :

– les DDSV, chargées de la santé et de la protection animale, de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments ;

– les SRPV, chargés de la… »

Ou encore : « Santé et protection animales, 194 600 inspections, relatives à la santé animale 20 733 contrôles de protection animale, 2,3 millions de bovins testés à l’abattoir (ESB), 2,8 millions de bovins contrôlés et 9 000 contrôles pour l’identification et la traçabilité, 8 000 animaux contrôlés à l’importation ». Ces informations sont disponibles sur le site. En quoi tous ces propos indiquent-ils que les animaux bénéficient de quoi que ce soit puisque les contrôles effectués au nom de la protection animale par ces instances ne conduisent pas à mettre en question les élevages industriels et ne mettent pas non plus fin aux infractions qui ont toujours cours dans les abattoirs ?