jeudi, 26 avril 2018

Récolte d'une promenade

« Le pire ennemi de la consommation, c'est la satisfaction. Le pire ennemi de la satisfaction, c'est la comparaison ».

Un inconnu qui parlait à son téléphone, rue Rochechouart, hier.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 20 avril 2018

Nouvelles des jeunes loups devenus chiens de garde

Je connaissais ces jeunes garçons révoltés, panachés, libres, transgressifs, les voilà se proposant des « piqueniques entre couples avec les enfants », évinçant l'air de rien ceux de la bande qui n'ont pas souscrit au tandem obligatoire.

Le couple est un instrument de domestication exemplaire.

Le couple est le premier moyen que la société utilise pour attacher les adultes à ses lois, les aider à renoncer à leurs rêves, à leur pensée libre, à leur mode de vie propre.

Peu importe qu'un mariage ne dure que trois ou treize ans : mieux vaut plusieurs mises en couple intégrales qu'une longue histoire d'amour libre.

Peu importe qu'on s'allie à quelqu'un de l'autre sexe ou de son propre sexe. La règle est de s'allier, à deux, se comporter à deux, acheter à deux, revendre à deux, procréer ou adopter à deux, car deux est la première condition de la dissolution du Un.

Le mariage ouvert aux couples homosexuels a consacré l'atroce prédominance des « couples » et augmenté encore la traque mentale et psychologique de tous ceux qui vivent d'une manière autonome.

Il y a plus de points communs entre un couple catholique qui milite contre le mariage gay et un couple gay qu'entre ces gens et les individus autonomes. Les premiers ont commencé le grand renoncement de l'individualité et le grand commencement de l’égoïsme de l'entreprise affective et sociale qu'ils forment. Les seconds s'en tiennent écartés. C'est pourquoi on les harcèle de questions, de pitié, de désapprobation, de soupçons et encore de questions, jusqu'à ce qu'ils succombent à la norme du couple.

(Katharina F-B me fait remarquer ceci :

Un couple qui dure dans le temps, une famille qui persiste, devient, au fur et à mesure que les années passent, un pouvoir, donc un contre-pouvoir. Par contre, les incessants démariages et remariages permettent de diviser les loyautés affectives et d'anéantir les héritages.

Donc : la prédominance du couple alliée à la liberté de refaire couple et refaire famille plusieurs fois, est un double gage de domestication des esprits (par le couple) et d'anéantissement des patrimoines (par l'éclatement et la recomposition), soit du pain bénit pour la finance sans patrie).

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 18 avril 2018

Le plein et le vide

Des journées pleines de vide, il m'en faut pour t'aimer, éternité.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 16 avril 2018

Tbilissi

Tu disais des poèmes aux quatre saisons. Tu n'es plus. Il faut bien que quelqu'un te succède à cette valse de mots.

Alors voici, après Le vieux majordome, le poème de l'hiver 2017 ; après Fazil, le poème du printemps 2017 ; après Dans la chambrée, le poème de l'été 2017 ; après Silentium, le poème de l'automne 2017, ; après Héroïne, le poème de l'hiver 2018...

Le poème du printemps 2018 :

Pavés trempés de Tbilissi et cette main dehors, froide et douce,

aux fraîcheurs tièdes du printemps, nous avancions,

nous devisions dans l'attente, chantant sans nous en rendre compte.

À des milliers de kilomètres de Tbilissi, le petit garçon attend les sauterelles.

Au bord du silence, patiente la nasse des deux étangs.

Des deux étangs émanent la tristesse de l'attente,

Dans l'attente, naissent les senteurs du printemps.

Du printemps frêle encore, après ce long hiver,

avant les torpeurs de l'été trop vert,

jaillissent les bulles du désir d'aimer, de partager ses sentiments.

Il ne connaît pas la méchanceté des villes, qui grondent leur impudeur jusqu'au ciel des éphémérides.

Ainsi finit le voyage d'hiver et ses chants de douceur obscurcis par le froid.

Dans dix ans, ce garçon sera l'homme qui s'éloigne,

au fond des rues qui partent de l'église Metekhi.

Les poings fermés, orphelin d'enfance et de parents,

Il sera le prince noir des coeurs des prostituées.

Pavés trempés de Tbilissi et cette main dehors, froide et douce,

aux fraîcheurs tièdes du printemps, nous avancerons,

nous deviserons dans l'attente, pleurant sans nous en rendre compte.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 13 avril 2018

Le sexe, la mort, l'argent

Lorsque le sexe tient le haut du pavé et s'étale au su et au vu de tous, la mort disparaît. Elle s'efface de la pensée des enfants des hommes, qui se gardent bien de se souvenir de son existence. Et lorsque, comme une voleuse de vie, elle surgit, immédiatement on l'escamote. Il n'est pas question de veiller un mort, d'exposer le corps, les mots utilisés pour parler aux petits sont empruntés à l'irrationnel et à l'imaginaire, afin de détourner la réalité.

Lorsque la mort s'invite dans la culture et se vit au su et au vu de tous, le sexe disparaît. Il s'efface de la conscience collective des enfants des hommes, qui se gardent bien d'évoquer sa puissance. Et lorsque ses effets s'avèrent manifestes, immédiatement on l'escamote. Il n'est pas question de parler de sexe, de dévoiler la nudité, les mots utilisés pour parler aux petits sont empruntés aux contes de fées et à la religion, afin de répudier la réalité.

Entre le sexe et la mort, quel rôle tient ce maître-esclave, l'argent ? Entre le sexe et la mort, il erre comme une âme en peine. Il est cette âme en peine de sens, cette âme en quête de visibilité. Il a soif d'étancher les vrais soifs. Il a soif de redevenir enfin ce qu'il est : un auxiliaire de lien.

| Lien permanent | Commentaires (9) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 31 mars 2018

Comme le silence du samedi saint, quand l'église se tait.

« Seul le silence est grand », aussi grand que la peur, aussi grand que la vie.

Comme le silence du samedi saint, quand l'église se tait. Après le procès, la cohue, le lynchage, l'assassinat, vient enfin le silence. Je te dis cela car nous sommes le samedi 31 mars 2018 quand j'écris ces lignes et que je rentre d'une promenade. J'ai enfin monté les marches de pierre en haut desquelles ton message m'attendait. C'était une lettre sans verbe, sans pain, sans vin. C'était notre rencontre, inachevée.

Dès ce jour, je veux consacrer ma vie à ta vie, tourner mon cœur de pierre vers ton cœur de chair. Dès ce jour, je veux pas à pas m'approcher de ta lumière.

La mort n'est jamais seule. Elle vient toujours pour quelqu'un. Elle vient toujours pour toi.

Ne t'inquiète pas. Je t'aime. Ton calvaire est très beau. Sur la colline du crâne, tu t'es agenouillé, tu as posé ton front contre la terre. Tu es entré en tentation. Comme c'était beau.

Tes amis n'ont pas su te veiller, mais tu leur as donné ton sourire en revenant vers eux. Partir, c'est revenir pour toujours.

| Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 29 mars 2018

Introspection - photos prises par Sara

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 28 mars 2018

Les miroirs fatigués d'un moi changeant

Dans un vent coulis

Se brisèrent

Nos antiroulis. Ainsi se poursuit le Trident dominical.

Au bord de la latitude du non-sens, loin de la latitude des sens.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 26 mars 2018

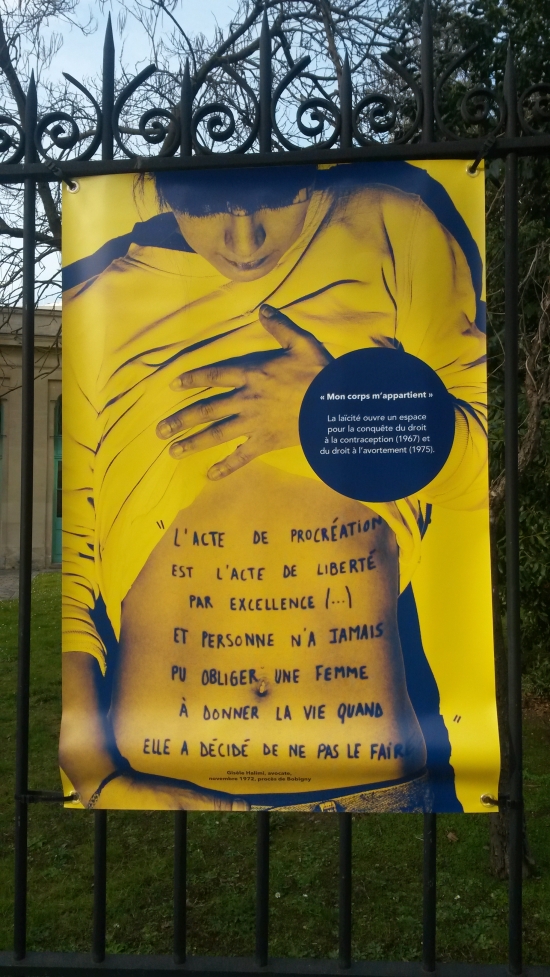

Propagande de rue. Avenue Daumesnil, 75012. Mars 2018

Autres images vues dans la rue : Un monde parfait, l'intox au fil des jours

Il y a quelques années, c'était en 2009, dans la triste douceur de l'automne :

On peut lire aussi Les dictatures douces

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 17 mars 2018

Requiem pour la personne que je n'ai pas rencontrée

Introït

Laisse-moi reposer dans la lumière de ce jour sans fin, comme je te laisse errer dans ta nuit incomplète.

Tes deux visages ressemblent au mien, féminin et masculin.

Nous aurions marché, main dans la main, aux cris des enfants et des mouettes,

aux abords des écoles et sur les plages océanes.

Kyrie

Le maître du temps nous domine ; ton ombre se réfléchit sur le mur. Au maître des lieux nous devons la dîme ; mon ombre approche la tienne. Le seigneur des apôtres illumine ; ta silhouette échappe à la mienne.

Graduel

Je me penche sur ton corps, comme une mère sur son enfant, comme la sage-femme stérile sur l'enfant qu'elle a tiré du marasme d'une autre. Je me penche sur ton cœur, telle l'exégète du papyrus des Esséniens.

Trait

De nos faims insatiables, veuille la mort nous absoudre ! De nos désirs de chair, dame à la faux, fais des plaisirs de pierre. Toutes nos soifs étanchées n'auront jamais de suite ni de partage dans ton lit clairsemé.

Séquence

Jour des jours, jour de gloire et de paix, jour de suspense et de mystère, que ce jour où j'ai senti ton existence. Jour de la première attente, chaque jour qui suivit fut jour d'attente. Jour de la deuxième attente, jour de la troisième attente. Au jour de la centième attente, le climat de mon cœur avait connu tous les orages et toutes les pluies, tous les soleils aussi. Jour de toujours et de jamais, éternel jour qui précède un lendemain de chimère.

Offertoire

Maîtres ès psychiatrie et neurologie, qui déambulez dans la chambre blanche de l'hospice en bordure de ville, accordez-moi la suprême délivrance de l'oubli. Daignez mettre un terme à mon obsession, afin que ni mon cortex, ni ma raison ne retiennent plus la flamme de la personne qui ne sait où je suis. Vous qui maniez les armes chimiques au fond des tranchées de gliales, sachez poser sur mon cerveau le baume intègre qui me délivrera de l'amour des spectres. Tenez vos promesses, sur mes douleurs posez vos compresses, maîtres ès neurologie et psychiatrie.

Sanctus

Vive, vive, vive la molécule qui sauve les esprits de leur prison de pensées noires. Vive, vive, vive la molécule dérisoire !

Agnus dei

Homme en blouse blanche, qui possèdes le diplôme, graphes les ordonnances et piques les veines, obtempère ! Donne-moi le repos. De ma frayeur, de ma souleur, de ma langueur, purifie-moi.

Communion

Le rayonnement d'une lumière douce évoque le premier repas des hommes. Le rayonnement d'une lumière douce convoque l'innocence du nourrisson.

Absoute

Au-delà de moi, pour tous les autres, amants de sirènes absentes, amantes de fantômes imprenables, au-delà de moi j'invoque la liberté, la délivrance et la fraternité.

Subvenite

Prenez cette image à laquelle j'ai tant rêvé, prenez ce corps imaginal, prenez ces lèvres qui ne m'ont point baisée, prenez cette caresse qui ne m'a jamais effleurée. Que le songe amoureux qui me hantait s'élève dans les éthers nomades et parcourt toutes les distances ineffables.

In paradisum

Écoutez ce chant qui descend sur le cimetière. Écoutez ces pas qui accompagnent nos pas. Écoutez ces antiennes d'un chœur lointain. Écoutez : l'inconnu surgit en chacun.

Pie jesu

Sempiternelle, notre valse avec celui que nous aurions dû être, sempiternelle. Blanche, l'étreinte avec celui qu'on aurait pu aimer, une étreinte blanche.

Edith de CL 14-15 mars 2018

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 16 mars 2018

Evasive idole

Avancer dans la vie, avancer vers le bonheur et vers la mort

La musique d'Evasion me donne envie de vivre et de créer.

une vie heureuse, est-ce lorsque en mourant un homme se dit, j'ai accompli ce que je voulais, je pars en ayant fait, dit, donné, vécu ce que je voulais

ou bien

est lorsque voyant la mort s'approcher tout près de lui, il demande pardon et dit merci et sourit à Celui qui vient peut-être lui prendre la main...

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 15 mars 2018

Absconditus

Tu n'avais plus peur.

Tu partais dans tes rêves, grâce à une pilule. Certains de tes songes étaient bleus, d'autres de brume. Tu t'extasiais.

« Je suis ton fils », tu me disais. Je te souriais.

Chacun de ces matins des mois de septembre, octobre, novembre 1999 étaient des débuts de romans. Et nous disions adieu aux histoires, le soir, au couchant des lumières. L'appartement : un océan. La rue, le jardin, la route : des mondes clos.

Le clos de l'élégance (la prévenance de la fiction admise).

Je ne savais pas la profondeur – ni la fugacité – de mon bonheur. Tout s'est fini avec la dernière gorgée d'un café.

Tu m'avais dit : « Niort. Enfance ». J'avais haussé les épaules. Jamais tu n'avais foulé le sol de Niort de tes pieds, car Niort, une seule fois avec toi, toi âgé de deux mois, porté dans les bras de ma sœur.

Enfance. Distance. Réinvention.

« Je suis ton fils ». Je n'ai jamais répondu oui. Accepter ton désir, oui, mentir non. Ma sœur est morte un jour de pluie très certainement, dans une rue banale, du cœur.

Le cœur, muscle, pompe. Le sang, fleuve charrié. Fleuve charriant les poisons et la vie. Je n'ai jamais su prononcer : « non tu n'es pas mon fils ». Peur de ta peur. Neveu : mot moindre. Je t'aimais plus qu'un fils.

Schizophrénie. Alternance. Phase bleue, phase de brume. Nuits blanches versus jours noirs. Diagnostic élastique, perte de repères, absence de père, mer de l'absence, mère amère, mer morte. Cactus au milieu du salon. Salon dérangé. Pâtes froides, voix triste. Rire d'enfant qui ressemble au hululement d'un oiseau hybride, hibou né d'une chauve-souris. Lancinantes heures d'après-midi, longs couloirs harcelants de l'école (coups, habits moqués, isolement fabriqué), attentes sans fin des journées-maison, aspiration à une joie, intuition de son existence, joie, joyau su mais jamais touché. Comme un besoin intense, jamais apaisé. Espérance. Néant des résultats. Espérance. Ignorance du destin. Espérance trahie.

Dérive insidieuse, coulée dans le bloc du rêve, paralysie à force, effraction bizarre. Diagnostic.

Schizophrène dans une allée de frênes, sans chien ni but, sans rien que ton propre corps qui cherche à porter sa vie.

« Je suis ton fils ».

« Tu es mon naufragé ».

« Maman ? »

« Bois ton café ».

« Avec toi pour toujours ».

Je ne réponds rien. Je te souris. Mon frère depuis New York m'envoie un chèque minable qui ne paye qu'une bande dessinée et trois paquets de pilules. Tu baisses la tête quand j'écris trop longtemps, tu te rabougris quand je m'éloigne.

Êtes-vous sa mère ?

Je suis sa tante.

Ses parents ?

Morte.

Son âge ?

21 ans.

Le médecin dit que tu es gros, que tu manges trop. Le policier remplit les cases de sa fiche imprimée.

Il n'y a pas d'étoiles dans les villes. La nuit est superficielle.

La fenêtre ne s'ouvre pas sur la nature. Je n'ose te regarder quand tu es emporté dans la fourgonnette blanche, qui s'éloigne. Je sonde mon âme, je ne sens plus sa présence. Elle n'était qu'illusion, en fait il n'y a rien d'autre que les corps.

Les corps qui attendent : espérance.

Rien. Espérance vide. Espérance, silence. Espérance, rance. Rance. La joie ne vient jamais.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 14 mars 2018

Agrandir

Je souffre de voir tes yeux emplis de larmes, à cause d'une phrase que j'ai dite, ou écrite.

J'ai faim d'agrandir ton destin, mon destin. Le soleil coule à travers les stores rouges, sa lumière chaude baigne le salon. La poésie du jour réside entre les lignes de nos propos, entre les rais de lumières. Bientôt aura lieu l'anniversaire de mon père mort et l'entrée en lice du printemps.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 11 mars 2018

Harcèlement par les médias dans une gare. Personne n'a réagi.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 04 mars 2018

L'aurorale brisure

La cour grise accueille nos premiers regards, de quelles pensées sont chargés les tiens ?

Cette vie qui a lieu, cette vie réelle, ne ressemble pas à nos rêves. L'onirisme y est pourtant présent, dans les gouttes restantes de la pluie de l'aube, comme sur la cheminée qui accueille le couple de colombes, sur le toit voisin.

Je suis étonné de respirer dans cette ville autre, dans laquelle jamais je n'aurais cru vivre. Surpris de m'être détaché d'un passé désormais inaccessible.

Mon écriture ressemble aux eaux dormantes, qu'on dit mortes et qui grouillent de bactéries.

Les musiques, les vues, les idées de l'autre ville me reviennent en mémoire. Je ne communique avec toi qu'à propos des choses du présent. Nous ne partageons rien d'autre que la vie quotidienne : couple étrange, cohabitation de deux corps qui refusent de dévoiler leurs âmes. C'est triste pour le chien qui voudrait ressentir autour de lui les fluides d'un amour.

Pour aimer, il faut avoir brisé la carcasse d'amertume.

Le ciel ressemble à un lac gris emprisonné dans la montagne de nuages. Me reste-t-il trois jours, trois ans, trente ans à vivre ? Une recette de cuisine, un morceau de musique, une bande dessinée, un événement intrusif pourrait dévier le cours du temps monocorde.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |