dimanche, 14 mars 2010

malgré l'hiver des sentiments

"Alma soror est un blues d'aventures jusqu'aux villes où on survit malgré l'hiver des sentiments".

![M & Edith, été 2009[1].jpg](http://almasoror.hautetfort.com/media/02/00/1971341972.jpg)

C'est Tieri qui a écrit cela sous un billet d'AlmaSoror, il y a quelques jours.

Et cela me rappelle la phrase que Dominique de Roux écrivit à Jean-Edern Hallier :

"je suis chargé de te protéger, toi l'homme des marches forcées vers les villes à prendre".

Ce sont des phrases qui donnent envie d'écrire un livre. Ecrire un livre ! Mais les livres existent-ils toujours ?

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Rappel : Le début du voyage

Je classe et j'archive, je range et je taxinome tout ce qui concerne AlmaSoror. Je fais ça assise, face à l'ordinateur, sans bouger, le dos voûté et les heures harassantes passent sans que je voie le bout de cette longue cyberépreuve. Voici en tout cas le premier texte que Manuel Gerber nous avait proposé, pour annoncer sa série de petits cours sur les langues, qu'il donnait dans le journal d'AlmaSoror alors que celui-ci n'était pas encore un blog, mais un journal en ligne mensuel. Il les écrivait le matin à sa table près de sa fenêtre bruxelloise, le samedi, après avoir donné des cours toute la semaine aux fonctionnaires de l'Union européenne.

Le début du voyage

Cher lecteur, chère lectrice,

L’homme doit communiquer pour vivre, pour exprimer des besoins essentiels, transmettre ses pensées et comprendre celles des autres. Nous appelons langue le système qui permet qu'une communication écrite et orale soit efficace entre plusieurs personnes.

Une langue est donc un ensemble de signes organisés selon une logique commune à tous ses locuteurs, cette logique s’appelle « la grammaire ». C'est elle qui rend compréhensible un message car ses règles organisent les mots entre eux. Le signe ou « le signifiant » constitue la manière dont la personne désigne une réalité « le signifié ». Nous appellerons réalité tout ce qu'une personne désire nommer. Apprendre une langue étrangère, c’est par conséquent apprendre une nouvelle grammaire, d’autres signes et parfois aussi d’autres réalités.

Prenons l'exemple de« lit ». "Lit" est une réalité qui existe presque partout, il est en général plat et utilisé pour dormir. Il sera le signifié. Pour en parler, nous utiliserons des signifiants tels que « lit» en français, « bed » en anglais, « letto » en italien, « sänky » en finnois…

Les langues sont des univers dans lesquels tout un monde grammatical vit et cohabite. Dans la grammaire française, huit sortes de mots se suivent, se remplacent, se déplacent et s’effacent. Ce sont les noms, les verbes, les adjectifs, les pronoms, les articles, les adverbes, les prépositions et les conjonctions

L’objectif de cette rubrique sera de vous montrer la beauté des langues en en comprenant leur fonctionnement. Vous ne saurez certes pas les parler, car les apprendre prend du temps mais vous connaîtrez certains aspects qui leur sont inhérents. Si vous ne trouvez pas ces langues belles, vous les considérerez, nous l’espérons, ludiques.

Les textes que nous vous proposerons seront écrits dans une langue dont nous étudierons la logique. Nous changerons fréquemment de langue et de thème. Les textes seront parfois poétiques, parfois très techniques, parfois aussi tout simplement banals. Ils seront courts et toujours accompagnés d’un lexique et d’un mémento grammatical. En espérant que vous aimerez cette rubrique, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour cette nouvelle aventure linguistique!

Manuel Gerber, Bruxelles

On peut trouver les minicours de langue de Manuel Gerber en explorant la catégorie "Langues", qui se trouve dans la colonne de gauche de ce blog.

Publié dans Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 13 mars 2010

Une certaine vision d'AlmaSoror

« Pleine de gratitude pour le jour qui se lève, j'avance à la poursuite de mon destin. Le désir d'aimer monte à mes lèvres, le désir de combattre oriente mes instincts. La mort avec sa faux ne me fait pas peur, elle est ma servante sur mon chemin. Elle m'enseigne à t'aimer avec mon âme, à sourire quand mon corps ne vaut plus rien. Les dieux bienveillants m'ont distribué des dons, je les sème au vent pour les récoltes de demain. Les dieux ennemis m'ont comblée de tares ; j'en ai fait les armes d'un apparat où le mystère point. Toutes les aubes, je renais des cendres de la nuit, l'ardeur m'entraîne à travers les heures ; tous les soirs j'invente une nouvelle liturgie, avec Nyx et Érèbe je danse et meurs».

L'Âme-Soeur nourricière

Libre expression, vastes champs

almasoror.plateforme@gmail.com

Apparu en l'an 2006, au mois de septembre, AlmaSoror est un journal culturel intemporel.

Il ne connait pas l'actualité, parce que le temps lui est inconnu.

"AlmaSoror, je te hais".

Hélène Lammermoor

"On pourrait dire d'Alma Soror que c'est le plus beau journal du monde, au sens où l'entendait Michel Butel quand il sortait L'autre journal, puis Encore pendant la première guerre du golfe, deux aventures journalistiques qui façonnèrent, au fil des années 80 et 90, une idée assez fulgurante de la beauté et de l'attente. Alma Soror est de la même veine : un journal tellement beau qu'on ose à peine y croire, mois après mois. On écarquille les yeux en lisant le sommaire, on se dit qu'elle est folle et puis on lit, on se passionne et on se dit qu'elle a raison d'être folle. Mais la beauté d'AlmaSoror a cet éclat supplémentaire d'être à peu près clandestine".

Tieri Briet

Lire l'article entier de Tieri Briet ici : AlmaSoror, l'âme soeur

"Ces textes sont comme des mains calmes qui me massent les sens".

Le kikliothécaire

"Le journal d'AlmaSoror fut une promesse, il fut longtemps une promesse, il nous a laissé croire qu'un autre monde était possible puisqu'un autre journal existait. Et puis, comme toutes les belles initiatives, celle-ci a vite été récupérée. Edith de CL s'est laissée entraînée par la blogosphère ou par je ne sais quel amas de groupies et s'est mesquinisée, sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Elle nous aura au moins permis de croire, un temps, à la possibilité d'une fente".

Katharina Flunch-Barrows

"Ceux qui font AlmaSoror alternent entre des périodes d'exultation et des périodes de léthargie. Ce qui fait que je ne peux m'empêcher d'aller voir régulièrement sur "http://almasoror.hautetfort.com/", s'il y a des nouvelles ambiances qui montent. On s'y baigne et on oublie un peu tout ce qui tourne autour. C'est bien. C'est tout."

Guéric Belanc

"Si le journal d'AlmaSoror est français, il peut publier des articles dans n'importe quelle langue.

Quelquefois, les sciences pures et la pensée philosophique et littéraire s'y côtoient pour pouvoir à nouveau s'épouser, comme aux temps anciens.

Du roman blog émergent des personnages ; des personnages émergent des rencontres : des rencontres émergent des histoires. C'est la nouvelle littérature et elle ressemble à toutes les littératures du monde : épique, tragique, fantastique".

Edith de CL

"L'agence AlmaSoror a peur du noir mais elle entre pourtant dans les ténèbres car la lumière qui en émane illumine".

Axel Randers

"L'âme soeur et la soeur nourricière

AlmaSoror est née en 2006, grâce à une soeur humaine dont le prénom contient le mot "anges", en hommage à une soeur canine dont le prénom contient le mot "ange".

Maison de production indépendante, label de musique indépendant et blog, AlmaSoror s'attache à se détacher du temps administratif, du temps politique, de l'Empire psychologique et social pour entrer dans la Nuit sociétale. Là, émerge une zone imaginaire, où se tissent nos oeuvres.

Une des particularités d'AlmaSoror est d'être imparfait(e) : tout ce qu'AlmaSoror fait est imparfait. Alors, plutôt que de lutter contre les échecs et les ratages, activité qui nous paraissait équivalente à celle de dresser un barrage contre le pacifique, nous nous sommes dit(s) : chevauchons cette imperfection, puisque elle s'ébroue sans cesse entre nos mains et notre esprit. Chevauchons-là sans bride ni selle et voyons où elle nous mène.

Je crois qu'elle nous mènera au pays de crin blanc. Mais ce n'est qu'une supposition. Pour l'instant, nous chevauchons, la peau tendue, les yeux brûlés, les cheveux au vent glacé de l'hiver qui approche".

Présentation d'AlmaSoror, rédigée à Insomniapolis un jour de décembre 2010, par le collectif 127-B "Étoile de mer"

AlmaSoror

Agence de création culturelle

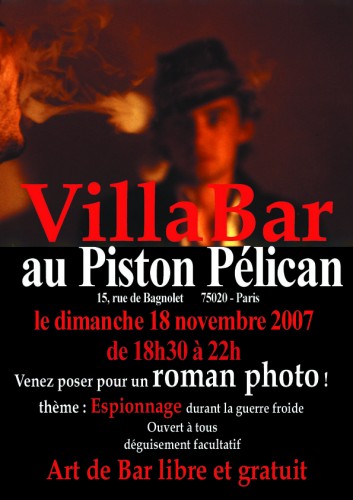

(photo : William Fontaine, par Sara, pour VillaBar)

Vous êtes sur les terres virtuelles d'AlmaSoror.

N'ayez pas peur de lire des choses écrites ici : les fantômes qui les ont écrits sont partis vivre ailleurs des existences qui ne nous enfument plus. Frères et soeurs maudits, ils demeurent nos bien-aimés.

Pour des raisons antispécistes nous ne faisons plus d'alcool de salamandre.

Merci d'être venus.

(Créée en septembre de l'an 2006, l'agence AlmaSoror a peur du noir mais elle entre pourtant dans les ténèbres

car la lumière qui en émane illumine).

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Le travail et la fin des rêves

Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 12 mars 2010

L'intégrale de Riemann-Stieltjes

C'était l'instant mathématique estival 2008. AlmaSoror le réactualise en postant aujourd'hui le document pédéhaif de l'article.

Laurent Moonens poursuit sa fascinante exploration des fonctions à variation bornée. Chevauchons l'intégrale de R-S avec cœur au lieu de nous endormir sous le soleil d'août.

Et, vous les lecteurs qui vivez en hiver sous des latitudes lointaines, réchauffez-vous avec… l'intégrale des sieurs Riemann et Stjeltjes

Publié dans Paracelse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 11 mars 2010

Le diamant et la poussière du temps

Nadège, ce chant que tu viens de m'envoyer, je le mettrai bientôt dans l'album de poésie d'AlmaSoror. Il a sa place parmi les nostalgies

Et de notre vie de toutes ces années de soleil et de vent, de bières sur la terrasse

Il me reste le diamant que tu avais volé et la poussière du temps

Le chandail d’un ami trépassé et la mémoire des gens

Et de notre amour de toutes ces années de jeunesse sans argent

Il me reste des images de ta bonté, des échos de ta voix

Ta voix qui disait dans la nuit, ne t’endors pas, attends.

Ta voix qui disais dans la nuit, ne t’endors pas maintenant.

Maintenant je m’endors facilement, trop vite,

Je ne vais plus jamais à Insomniapolis

J’aurais peur de ses carrefours de ses lumières artificielles

Je reste accrochée au sommeil

Tant de vies se succèdent en une seule vie

Tant de lieux tant d’êtres tant d’atmosphères

Seule l’enfance reste au port là bas, immuable

Et les vagues ne nous y ramènent jamais.

Tant de vies se succèdent en une seule vie

Quand l’âge avance et qu’on demeure

Au milieu des adieux, des pleurs, des peurs

Maintenant je me ride facilement, trop vite

Je ne danse plus jamais à Facilopolis

J’aurais honte de ma peau de mes fringues de mes gestes antiques

Je reste sur les bancs du dehors

Et de notre vie de toutes ces années de soleil et de vent, de bières sur la terrasse

Il me reste le diamant que tu avais volé et la poussière du temps

Quelques chansons qui passent en boucle et une paire de gants

Les mots que je disais quand tu disais n’importe quoi

La sensation d’avoir vécu quelque chose de grand

Avec un frère trouvé et perdu n’importe comment

Un ami qui disais dans la nuit, ne t’endors pas, attends.

Maintenant je m’endors facilement, trop vite,

Je ne vais plus jamais à Insomniapolis

J’aurais peur de ses carrefours de ses lumières artificielles

Je reste accrochée au sommeil

Nadège Steene

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 10 mars 2010

Nos ennemis

Ne t'inquiète pas petite Shka. Ils sont tous fous. Prends ton éventail, ton cheval et ton châle, prends ton carnet, la plume pour écrire, viens avec nous. Le chemin des rochers mène aux confins du pays, là où la terre plantée de maisons attend l'infini, entre les montagnes et la mer atlantique. Et tu verras qu'ils s'effacent, les bourgeois du XVIème et les racailles de banlieue, qui se ressemblent si fort avec leur grossièreté, leur mépris des coutumes qui nous sont chères, leur violence et leur insupportable mensonge sur leurs quêtes profondes.

Ne t'inquiète pas, petite Shka. Toutes les bien-pensances ont une fin, même celles qui s'ignorent.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 09 mars 2010

Eternelle servitude volontaire

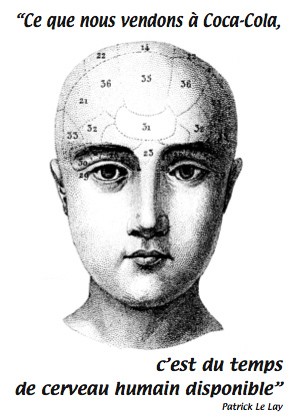

Etienne de La Boétie raconte comment celui qui ne connait la liberté ne peut même pas imaginer qu'elle existe... Ô mon Dieu, que fais-je de mon cerveau ? Que fais-je de mon temps disponible ?

Je marche le soir dans toutes les rues de France, je lève les yeux vers les fenêtres et je sais que c'est pareil presque partout dans le monde : les hommes dans leurs foyers ont les yeux rivés sur leur petit écran. Ils apprennent des mythes et des idées, le bien et le mal, le fort et le faible, le normal et l'anormal. Ils gobent, gobent, gobent. Vraiment, les hommes ne cherchent qu'une chose : l'esclavage confortable.

"Je prends plaisir à rappeler ici une anecdote concernant l’un des favoris de Xerxès, grand roi de Perse, et deux Spartiates. Lorsque Xerxès faisait ses préparatifs de guerre pour conquérir la Grèce entière, il envoya ses ambassadeurs dans plusieurs villes de ce pays pour demander de l’eau et de la terre — c’était la manière qu’avaient les Perses de sommer les villes de se rendre. Il se garda bien d’en envoyer à Sparte ni à Athènes parce que les Spartiates et les Athéniens, auxquels son père Darius en avait envoyés auparavant, les avaient jetés, les uns dans les fossés, les autres dans les puits en leur disant : « Allez-y, prenez là de l’eau et de la terre, et portez-les à votre prince. » Ces gens ne pouvaient souffrir que, même par la moindre parole, on attentât à leur liberté. Les Spartiates reconnurent qu’en agissant de la sorte, ils avaient offensé les dieux, et surtout Talthybie, le dieu des héraults. Ils résolurent donc, pour les apaiser d’envoyer à Xerxès deux de leurs concitoyens afin que, disposant d’eux à son gré, il pût se venger sur eux du meurtre des ambassadeurs de son père.

Deux Spartiates, l’un nommé Sperthiès et l’autre Bulis, s’offrirent comme victimes volontaires. Ils partirent. Arrivés au palais d’un Perse nommé Hydarnes, lieutenant du roi pour toutes les villes d’Asie qui étaient sur les côtes de la mer, celui-ci les accueillit fort honorablement, leur fit grande chère et, de fil en aiguille, leur demanda pourquoi ils rejetaient si fort l’amitié du roi. « Spartiates, dit-il, voyez par mon exemple comment le Roi sait honorer ceux qui le méritent. Croyez que si vous étiez à son service et qu’il vous eût connus, vous seriez tous les deux gouverneurs de quelque ville grecque. » Les Lacédémoniens répondirent : « En ceci, Hydarnes, tu ne pourrais nous donner un bon conseil ; car si tu as essayé le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement celui dont NOUS jouissons. Tu as éprouvé la faveur du roi, mais tu ne sais pas quel goût délicieux a la liberté. Or si tu en avais seulement goûté, tu nous conseillerais de la défendre, non seulement avec la lance et le bouclier, mais avec les dents et avec les ongles ». Seuls les Spartiates disaient vrai, mais chacun parlait ici selon l’éducation qu’il avait reçue. Car il était aussi impossible au Persan de regretter la liberté dont il n’avait jamais joui qu’aux Lacédémoniens, qui l’avaient savourée, d’endurer l’esclavage".

Etienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire

Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 08 mars 2010

Sens et mystique du cinéma des années 2030, Part I

J'avais trop bu peut-être, d'eau de vie de pomme. Et Stella Mar hantait les lieux. Nous réalisâmes ensemble, à minuit, une interview autour de ma vie d'universitaire de la FaTransLiDaDat sur le sens et la mystique du cinéma euro-américain de la décennie 2030. C'était le 20 janvier 2053. J'y raconte 30 ans de réflexion amoureuse sur le cinéma.

Voici la première partie de ce "livre-entrevue". Je remercie chaleureusement InfoCulture Productions de m'autoriser à reproduire ce film presque cinquante ans avant sa sortie officielle.

Publié dans Clair-obscur | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 07 mars 2010

VillaBar, si les visages s'effacent

Le projet photo VillaBar a eu lieu toute l'année "scolaire" 2007-2008.

Voici deux des affiches réalisées par Sara. Notre affichiste avait reçu des critiques méchantes d'une jeune femme très prétentieuse. J'avais demandé à cette femme de nous faire une affiche qui lui semblait meilleure. Le résultat fut laid. C'était un résultat beauf et visuellement nul. Tout au long de VillaBar, certaines critiques ne manquèrent pas de nous ébranler mais elles venaient de gens qui ne faisaient rien, ou qui faisaient des choses que nous n'aimions pas. Aujourd'hui, face au ciel de Biarritz, grande toile de lumière bleue et blanche tendue sur les toits, je songe à toutes les angoisses que je n'aurais pas eues si j'avais eu plus confiance en moi. Et la jeunesse me parait être une histoire bousillée par le manque de confiance et d'acuité, par la honte et la peur de déplaire.

10 fois, nous nous sommes rassemblés dans un bar, le Piston Pélican, dans le vingtième arrondissement de Paris, une fois par mois, et nous y avons fait des photographies. D'après ces photos, un auteur a écrit un texte et nous avons obtenu 10 romans photos parisiens.

Puis, à Berlin, nous avons réalisé un romanphoto au bar Ä

Une dispute a ensuite opposé deux femmes féministes, qui trouvaient le texte allemand mysogine, et les tenantes de la liberté d'expression qui soutenaient qu'un auteur a le droit d'être machiste - si tant est qu'il l'est. C'est moi qui décide en dernière instance et je laisserai toujours libres les auteurs d'écrire ce qu'ils veulent. Du moins, je le crois. Mais on peut se tromper, surtout sur soi-même.

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 06 mars 2010

La vérité d'AlmaSoror

Pourquoi ai-je menti ?

Parce que la réalité n'est jamais assez réaliste. Alors, pour avoir l'air de dire la vérité, il faut bien inventer un monde selon des codes convenus. Mais je suis fatiguée de ce faux jeu de faux-jeton et je voudrais publier les textes de ce blog tels qu'ils furent avant leur censure. C'est ce que je vais tenter de faire.

Sachez que je suis Edith de CL - beaucoup de gens ont cru que le pilier d'AlmaSoror était Axel Randers. C'est un pilier bancal. D'autres imaginaient qu'AlmaSoror était l'oeuvre de David N Steene. C'est un peu vrai. Je ne suis pas complètement seule : des hommes et quelques femmes m'accompagnent. Ils envoient des articles, ou viennent dîner à la maison et écrivent des choses sur mon ordinateur pour AlmaSoror. Puis ils disparaissent durant plusieurs mois et je me sens très seule. La plupart reviennent toujours, quand ils en ont besoin ou envie.

Tout cela pour dire que, depuis qu'AlmaSoror n'est plus un journal mensuel, j'ai dû beaucoup censuré les textes pour que le blog ressemble au journal mensuel. Mais le résultat s'impose : un blog ne pourra jamais ressembler à un journal mensuel. Il faut donc renoncer aux fidélités impossibles.

AlmaSoror a tenté un temps d'être un romanblog. Cette tentative, pour belle et intéressante, n'en fut pas moins une autre illusion, une autre tentative d'échapper à la vérité. Un romanblog ne saurait exister sans personnages et intrigues. il y a autour d'AlmaSoror des personnes, des personnages, mais pas d'intrigues. AlmaSoror ne pouvait pas être un vrai romanblog. Cette idée s'achève sur un constat d'échec.

AlmaSoror n'est pas non plus le journal d'une vie, ni le journal d'une oeuvre, ni le journal d'une pensée. Si j'étais seule, entièrement seule, ce le serait peut-être. Et surtout, si j'avais une vie délimitée, une oeuvre formelle, une pensée claire. Or, ma vie est éparse ; mon oeuvre, informe ; ma pensée, embrouillée. Et les trois entremêlées ressemblent plus à un film hongrois partiellement restauré qu'à un continuum cohérent.

Alors il faut l'avouer sans ambages, sans ombrages et sans colombages. AlmaSoror est un chant. Et je suis l'aède et je suis née dans sept villes différentes. Et je vais dès les prochains jours révéler ce qui aurait dû être dès le début du lancement d'AlmaSoror sur la toile : l'épopée d'un rêve.

| Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 05 mars 2010

Blogalisation du monde

J.G., alias José Vengeance Dos Guerreros, m'écrit ce matin. Son mail est malhreureusement trop truffé d'allusions privées pour que je le publie ici tel quel. J'en extrais donc les passages qui m'ont fait rêver, debout sur la terrasse en regardant le jour se balancer sur les toits.

"Je me pose la question de savoir s'il existe un art blogal. La seule différence entre l'art blogal et l'art pariétal seraient les quelques inventions techniques mises au point par les hommes depuis l'art pariétal. (...) Je crois qu'il existe un nouvel art, l'art blogal et que cet art est gratuit et à portée de tous. Nous rejoignons donc cette époque de la Grèce antique qui précéda l'époque hélénistique, et où il n'y avait pas de professionnalisation de l'art, ni du sport, ni de la musique, ni du théâtre, ni de la philosophie, ni de la politique. Les citoyens grecs étaient tous des amateurs éclairés. (...) Nous allumons Internet d'un clic et un monde s'ouvre. La galaxie blogale est la plus fascinante. Philosophique, photographique, sociétale, je la trouve par-dessus tout littéraire. Et je crois que l'on blogue comme on peint ou l'on écrit. Madame de Sévigné, c'est évident, aurait tenu un blog. Ces blogs qui font notre vie et dont personne ne parle sont l'art qui naît aujourd'hui et qu'on étudiera demain".

Ces réflexions intéressantes me font penser au livre de Clarisse Herrenschmidt, les trois écritures. Professeur extraordinairement passionnante, au rire célèbre, Clarisse nous a pondu une histoire de la pensée humaine qui parvient à relier Sumer et Internet sans nous donner le vertige. Un résumé de son livre se trouve ici.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 04 mars 2010

Viento del Este, la pochette du disque

Ma mère les avait rencontrés dans le métro. Ils jouaient à Bastille. Elle leur a acheté un disque. Elle est revenue et a écouté le disque toute la soirée, toute la semaine. Elle est retournée les voir pour leur demander de faire la musique de son court métrage. Quand il l’ont vue, ils l’ont reconnue et se sont dit qu’elle venait leur rendre le disque, furieuse de ce qu’elle avait entendue. Ils n’en sont pas revenus de sa proposition.

Deux argentins désargentés, l’un à la contrebasse, l’autre à l’accordéon. César et Maurizio Amarante, diablotins en vadrouille. Leur groupe s'appelle : "Radikal Satan".

Et je recopie l’étrange texte qu’ils ont écrit dans la pochette du disque Viento del Este… Un texte écrit dans un pidgin en train de naître.

Le premier opus du disque, En el Quai, est la musique que Radikal Satan a composé pour le film à Quai, de Sara, visible ici. La version du disque diffère de celle du film.

« Au début de l’année ZeroCuarto, después de una vuelta por Buenos Aires, nos encontramos con Christophe en el Palais de la Machine à laver y Voyage-Gira avec les Anacharsis, et après ça, Adrian moviliza el Studioo Mòvil hasta Bordeos et ça enregistra en la Cruz Blanc adurante cuatro o cinco dias con los Glen y fuìmos a buscar un Piano al Hotel de Malika et un Caballo-Farfisa improvisado por Geoffrey y una semana despuès empezamos a grabar en la casa de Eric Martinez, rue du Loup Haché, où il nous a présenté son maître Henri Chopin, et en suite on file à Paris, dans le XIème arr, rue Jules Vallès, a lo de los viejos de Adrian para empezar a mezclar y no terminar, ir a Squatar a la cave de Alternation y no dormir jamais hasta que en un domingo cafard se graba Avant midi en la màquina del Dr Acula con Bastien Rojo à côté, de vuelta à Bordeaux pa’ tocar encore a laCabane en Béton de la Garonne et enregistrar sur une cassette Periférico con Chris et Melo el 11 de Setiembre y algunos dias después, mientras la familia Saboya mangent des sanwiches, con el minidisco de Médhi hicimos Xpress Bontempi en la rue Judaïque para seguir durante des mois et des mois et des mois chez Eric Martinez tratando de ensamblar la saloperie y revenir en arrière y meter intros y sonidos y apareciò Colette Magny et la Fenêtre de Zurich, Thomazin graba en su casa AQuai, on cherche des trucs dans les cassettes de Lanùs del Ano 99, mientras en la escalera de lo de Ana pusimos el cuatro pistes y Marielle se fumò un pétard d’Austin, trois verres d’Absinthe, quelques mates y saliò Excitée, le robamos un pedazo al Tata Cedron y al Gaucho surrealista de Lanùs sus grabaciones andinas intituladas Accidente de Mechon de pelo-Villazòn et on a tracé chez Céline y arrancamos a hacer la pochette/tapa con los souvenirs que trajo David desde la Espanya y una frase de Leopoldo Marechal en el Adàn Buenos-Ayres de Tato Eli jusqu’à samedi soir chez Eric Martinez et lundi on envoie en Tchéquie".

Cesar y Momo Amarante, Contrabajo, accordeon, voces y demàs.

Produit par les potagers nature.

Publié dans L'oiseau, Le corps | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 03 mars 2010

Requiem

Biarritz par la fenêtre me parle de leurs deux vies qui se déploient ici quand je n'y suis pas. Je rencontre le frère que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je vis dans un appartment qui ressemble à ceux des bandes dessinées et des films qui se passent à New York. La baie vitrée m'offre les toits et le ciel. Quand tombe la nuit, on se sent espionnée par les avions. Au grand matin le soleil apporte le bonheur du jour et je me dis que les années passent trop vite pour sentir vraiment la vie.

La langue Bo est morte. Pleurons.

Lire l'article sur Survival France

Et merci à Tieri Briet pour la triste information.

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Loups des bois

Esther ne m'écrit plus beaucoup : sa vie ressemble à celle des soldats sans larmes qu'on avait habillés pour un destin moins tragique. Je republie aujourd'hui Loups des bois, qu'elle avait écrit au temps du journal mensuel d'AlmaSoror. Ce poème avait choqué ; j'avais reçu des messages de proches et d'inconnus me disant qu'il ne fallait pas publier des choses pareilles. Ils ne connaissaient pas Esther. Ils ne savaient pas.

A l’orée du bois

Dans un bruissement,

Une divinité m’est apparue, mi loup mi homme.

Je n’ai pu passer sans me dévêtir

Et suis arrivée trop tard pour la noël.

N’allez pas au bois petites filles

N’allez pas au bois ou toutes les aubes vous pleurerez

Le souvenir d’un concert de cris et de caresses.

A l’orée du bois

Au milieu des branches

Une divinité m’est apparue, mi louve, mi femme.

Je n’ai pu passer sans me dévêtir

Et suis arrivée trop tard pour la fête-dieu.

N’allez pas au bois petites filles

N’allez pas au bois ou toutes les nuits vous pleurerez

Le souvenir d’un concert de souffles et de baisers.

Esther Mar

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |