mardi, 29 mai 2012

John-Antoine Nau et Jean de La Ville de Mirmont : écritures dont la révélation viendra

Deux écrivains dont je n'ai pas connu les noms, ni les œuvres, moi qui passais mes errances buissonnières au fond des livres, et qui m'apparaissent aujourd'hui comme deux des grandes plumes françaises, les connaissez-vous ? John-Antoine Nau, le récipiendaire du premier prix Goncourt, et Jean de La Ville de Mirmont, ami d'un singe et mort des tranchées.

Cette fois mon cœur, c’est le grand voyage.

Nous ne savons pas quand nous reviendrons.

Serons-nous plus fiers, plus fous ou plus sages ?

Qu’importe, mon cœur, puisque nous partons !

Jean de La Ville de Mirmont

De Mirmont on peut lire Les dimanches de Jean Dezert, l'histoire sans saveur, pourtant fascinante, d'un fonctionnaire monotone, des poèmes (que Gabriel Fauré mit en musique), des contes, dont le joli City of Benares, l'histoire d'un bateau devenu maître de lui-même.

« Je prie les amis inconnus qui voudront bien me, ou plutôt nous, lire de ne pas réclamer, d'urgence, mon internement à Sainte-Anne ou dans tout autre asile ».

John-Antoine Nau

De Nau, allez respirer les phrases des Trois amours de Benigno Reyes, à moins que vous ne préfériez faire connaissance avec sa science-fiction, Force ennemie, celle-là même qui reçut le premier prix Goncourt.

Ces deux écrivains sont atmosphériques : de leur littérature s'échappe la senteur marine des voyages intérieurs, ceux qu'on ne peut raconter avec des mots, ceux qu'on évoque juste, qu'on suggère entre les phrases, et qui impriment au cœur du lecteur leur marque indélébile.

Jean de La Ville de Mirmont : l'ennui, le voyage, la fraternité faible et profonde baignent ses oeuvres.

John-Antoine Nau : l'alcool, la sensualité, la folie cimentent ses textes.

Deux stylistes, avant tout. Deux de ceux qui mettent la forme avant le fond, comme si un fond sans forme sonnait creux comme une barrique vidée. La pensée, le thème de l'histoire, sont esclaves du style, et pourtant ils ne sont pas moins absents qu'ailleurs, pas moins absents que dans les scénarios ficelés ou les romans à thèmes. Comme si l'on arrivait à la suprême pensée, à l'histoire impeccable, par la route escarpée du style.

Avaient-ils écouté les conseils stylistiques de Théophile Gautier ?

"Sculpte, lime, ciselle ;

Que ton rêve flottant

Se scelle

Dans le bloc résistant !"

Avaient-ils entendu la douloureuse philosophie de Ludwig Van Beethoven ?

"Nous, êtres limités à l'esprit infini, sommes uniquement nés pour la joie et la souffrance. Et on pourrait dire que les plus éminents s'emparent de la joie par la souffrance."

Ils se sont emparés du monde entier, de toutes ses pensées, de toutes ses élévations, de tous ses miasmes et de toutes ses édifications, par le style !

Voici, amis, des liens.

Lien vers un article sur les dimanches de Jean Dezert, de Jean de La Ville de Mirmont.

Vidéo d'un poème musicalisé par Gabriel Fauré.

Quelques textes en ligne, de La Ville de Mirmont

Lien vers le texte entier du poème Lily Dale, de John-Antoine Nau...

Puis une vidéo de ce poème adapté en chanson par Arthur H :

Lien vers Les trois amours de Benigno Reyes, de Nau

Lien vers un article sur Force ennemie, de Nau

Tombes

Un homme évoque celle de Mirmont.

Elle se trouve au cimetière protestant de Bordeaux, rue Judaïque. (Son corps a été retrouvé dans les tranchées, puis rapatrié).

Une femme évoque celle de Nau.

Elle se trouve au cimetière marin de Tréboul, en Bretagne.

Publié dans Chronos, Fragments, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 28 mai 2012

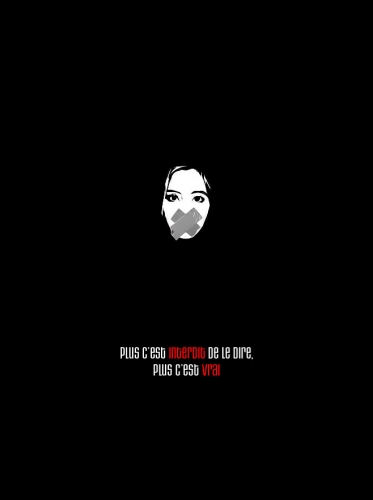

Consciences silencieuses

Par Esther Mar

Image : Polices parodiques du monde

Le site "Polices parodiques du monde" n'est plus, à mon humble web-connaissance. Il proposait de belles images, dont celle-ci. Nous l'avions déjà mentionné dans notre article intitulé Beauté des affiches des deux bouts de la politique.

Nous nous disions il y a quelques jours, tout bas, dans le couloir, avec quelques amis, qu'aujourd'hui, il est extrêmement courageux d'exprimer tout haut des idées non conformes au catéchisme culturel. Si nous voulons garder nos amis, notre travail, si nous voulons demeurer humains au milieu des humains - et non paria solitaire à l'écart des humains - nous devons nous taire. La souffrance morale que cause cette dictature de la pensée, je n'aurais jamais cru qu'elle soit si douloureuse. Nous ne risquons pas la prison, ni le bagne, encore moins la mort : nous risquons la haine, le mépris, les crachats verbaux et cela nous parait à la limite du supportable. Des idées qui ne nous font pas peur et qui ne contiennent aucune violence sont vouées aux gémonies, qualifiées de malodorantes ; les discuter même est suspect : il ne faut que les rejeter en bloc, pour demeurer humain parmi les humains. Nous vivons des temps d'intenses luttes morales : elles peuvent certainement mener certains à la mort, la mort par épuisement ou humiliation. Elles mènent sûrement et souvent à l'isolement et à la déréliction. Le monde entier est un grand tribunal anarchique et multiforme où, au nom d'une morale en perpétuelle édification, des foules se pensant bienséantes jugent des individus qu'elles trouvent abjects, sans qu'ils aient rien commis d'abject, ni prononcé de terrible. Où allons-nous ? Où serons-nous demain ?

Esther Mar

Publié dans La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 27 mai 2012

Ces bêtes qu’on abat : Description des différentes méthodes d’abattage

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Description des différentes méthodes d’abattage

Dans ce chapitre, je vais décrire la manière dont se passe ou devrait se passer un abattage selon la réglementation. Ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut pas faire. J’accompagnerai mes propos de références législatives, car les méthodes d’abattage sont codifiées et ne s’improvisent pas. Vous pourrez comparer les différentes pratiques avec les situations vécues lors de mes visites d’abattoirs, décrites dans des chapitres suivants, qu’elles soient bonnes ou mauvaises.

Il faut savoir que les postes d’abattage sont différents suivant les animaux et suivant l’aménagement de l’abattoir. Certains sont utilisés pour plusieurs espèces. Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables (chapitre II du décret 97-903 du 1er octobre 1997). Les abattoirs doivent être équipés et aménagés conformément aux textes réglementaires relatifs à la protection des animaux au moment de leur abattage (décret 97-903 du 1er octobre 1997 et arrêté du 12 décembre 1997).

La mise à mort des animaux comprend trois phases : l’immobilisation, l’étourdissement, l’abattage.

L’immobilisation des animaux par un moyen de contention est obligatoire avant tout abattage (annexe II de l’arrêté du 12 décembre 1997), excepté pour les volailles, les lapins et les petits gibiers domestiques. La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort (décret 97-903 du 1er octobre 1997 art. 7).

L’étourdissement désigne tout procédé qui, lorsqu’il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d’inconscience où il est maintenu jusqu’à sa mort (décret du 1er octobre 1997 chapitre I point d). Il est obligatoire avant tout abattage ou mise à mort des animaux, à l’exception de l’abattage rituel (décret du 1er octobre 1997 chapitre II art.8). Les procédés autorisés (arrêté du 12 décembre 1997 art.3) sont les suivants : pistolet à percussion à tige perforante ou à masselotte ; électronarcose1 ; exposition au dioxyde de carbone. Les matériels utilisés doivent satisfaire aux conditions énoncées à l’annexe III de cet arrêté.

L’abattage consiste dans le fait de mettre à mort un animal par saignée. La saignée comprend l’incision d’au moins deux carotides et des vaisseaux sanguins jusqu’à la fin de l’écoulement du sang (arrêté du 12 décembre 1997 annexe V). La saignée doit commencer le plus tôt possible après l’étourdissement et en tout état de cause avant que l’animal ne reprenne conscience (décret 97-903 du 1er octobre 1997, art. 9).

Bovins qui viennent d’être saignés et qui se vident de leur sang jusqu’au dernier souffle.

Phot Jean-Luc Daub

Mise à mort des porcs et des coches (truies)

Deux cochons morts lors d’un transport d’une crise cardiaque. Phot Jean-Luc Daub

Étourdissement et abattage

Pour que les abattages soient correctement faits, il faut un piège de contention et une électronarcose efficace. Le piège de contention sert à maintenir l’animal pour qu’il ne puisse plus bouger. Cela permet aussi à l’opérateur d’effectuer l’étourdissement dans de bonnes conditions de sécurité. L’étourdissement sert à plonger l’animal dans un état d’inconscience afin de lui éviter de souffrir lors de la saignée. Pour cela, on pratique une électronarcose, soit automatiquement dans un Restrainer2, soit manuellement à la l’aide d’une pince électrique pour faire subir à l’animal un choc électrique de courte durée, mais de grande intensité.

Dans le cas d’un étourdissement automatique, l’animal est conduit par un étroit chemin d’amenée vers un Restrainer. L’animal est véhiculé par deux bandes qui l’entraînent vers les broches électriques qui entrent en contact avec la tête. Après avoir subi le choc électrique, l’animal est éjecté sur une table, puis suspendu par une patte arrière. Dans certains abattoirs, les cochons sont saignés directement sur la table (ce qui est préférable), dans d’autres ils sont saignés après la suspension. Dans tous les cas, ils doivent être saignés le plus rapidement possible, car si l’électronarcose est bien faite, l’animal n’étant pas tué par ce procédé, il se réveille quelque temps après. Mais, il est pratiqué parfois une électronarcose jusqu’à la mort de l’animal.

Dans le cas d’un étourdissement manuel, l’animal est conduit par un étroit couloir dans une caisse piège qui se referme derrière lui. L’animal ne peut ni avancer, ni reculer, on dit qu’il est immobilisé. Un opérateur, appelé généralement un tueur, à l’aide d’une pince électrique pratique l’électronarcose, en appliquant les deux électrodes soit sur les tempes, soit derrière les oreilles. La pince électrique ne doit pas être appliquée sur les yeux.

Certaines pinces délivrent le choc électrique de façon tempérée dans un court temps et avec une forte intensité. Parfois, c’est l’opérateur qui estime la durée d’application de la pince, ce qui n’est pas toujours heureux, car si la pince est mal réglée, l’animal subit des électrocutions et donc de la douleur, plutôt qu’un étourdissement qui doit en principe éviter la douleur causée par les opérations qui suivent. Lorsqu’on ouvre le piège, l’animal tombe sur une table ou sur le sol, il est suspendu et saigné après. Il arrive que l’abattoir ne soit pas équipé de piège ; les cochons ou les moutons sont alors étourdis l’un après l’autre dans la case même du poste de l’abattage. Cela crée un mouvement de panique et de peur parmi les animaux.

Cochons attendant leur mort dans un abattoir. Phot Jean-Luc Daub

Dans tous les cas, les porcs doivent être immobilisés par un moyen de contention avant l’étourdissement. L’étourdissement est effectué par électronarcose ou par inhalation de CO2 ou, si nécessaire, au pistolet d’abattage (qui n’étourdit pas, mais qui tue). L’électronarcose peut être réalisée mécaniquement dans un Restrainer équipé d’un poste d’étourdissement automatique ou manuellement par l’application d’une pince électrique au niveau de la tête. Certains abattoirs utilisent une fosse à CO2 pour endormir les porcs, mais ces installations sont source de souffrance, car les animaux paniquent lors de la descente dans la fosse. Les porcs ne doivent pas se réveiller pendant la suspension et la saignée.

Le test occulopalpébral3 peut être effectué en passant légèrement le doigt sur les sourcils pour s’assurer que les cochons sont bien anesthésiés. Les porcs doivent être étourdis un à un et saignés rapidement. La saignée est pratiquée sur un tapis roulant ou sur une table à la sortie de la contention ou généralement après la suspension et avant qu’ils ne reprennent conscience. Elle est effectuée soit au couteau soit à l’aide d’un trocart4.

Cochon blessé, baignant dans son sang sur le quai d’un abattoir. Phot Jean-Luc Daub

Mise à mort des bovins, vaches, veaux et chevaux

Il existe deux types d’abattage : l’abattage classique ou non religieux et l’abattage rituel à caractère religieux. Dans le deuxième cas, les animaux peuvent être abattus selon le rite religieux juif ou musulman. Ils sont abattus sans être étourdis. Une contention mécanique (décret 97-903 du 1er octobre 1997, chapitre II, art.12) et un sacrificateur habilité (art.13 du même décret) sont obligatoires pour cette pratique.

Cheval grattant le sol pour chercher une sortie sur la quai d’un abattoir. Phot Jean-Luc Daub

Abattage classique

Les animaux sont conduits par un étroit chemin d’amenée vers un piège de contention où ils ne peuvent ni avancer ni reculer. À l’aide d’un pistolet à tige perforante, le tueur effectue un étourdissement en l’appliquant sur la partie frontale de l’animal. La boîte crânienne étant perforée jusqu’au cerveau, l’animal perd connaissance et tombe. On ouvre ensuite le piège, puis on suspend l’animal par une patte arrière avant de pratiquer la saignée. Cette méthode est utilisée pour les bovins, les chevaux et les veaux.

Dans tous les cas, les bovins, vaches, veaux et chevaux sont étourdis à l’aide d’un pistolet à tige perforante appliqué sur le crâne. Ils doivent être immobilisés par un moyen de contention avant l’étourdissement, soit dans un caisson en béton ouvert sur le dessus, soit dans un box métallique ou un box rotatif utilisé pour l’abattage rituel. Le pistolet à tige perforante fonctionne par cartouches ou par air comprimé. Les animaux doivent être étourdis un à un et la saignée doit intervenir rapidement (généralement, elle est effectuée après la suspension).

Abattage rituel

Mouton attendant son égorgement lors de l’aid el kébir, les pattes sont ficelées, il a été déposé devant un local poubelle dans une cité.

Phot Jean-Luc Daub

Les animaux sont conduits, un par un, par un couloir étroit dans un box rotatif. C’est un peu comme un grand tambour de machine à laver. L’animal entre d’un côté et de l’autre côté seule la tête dépasse. Le box est alors retourné jusqu’à ce que l’animal ait les quatre pattes en l’air et le dos en bas. La tête qui dépasse est à l’envers, ce qui fait que le sacrificateur à l’aide d’un couteau saigne en pleine conscience la bête au niveau de la gorge. Puis, on ouvre une porte latérale et l’animal tombe sur le sol. Il est ensuite suspendu par une patte arrière.

Mouton suspendu par une patte à plusieurs mètres du sol !

Phot Jean-Luc Daub

Dans tous les cas, la contention mécanique est généralement effectuée dans un box rotatif adapté aux gros bovins ou aux petits bovins, ainsi qu’aux veaux. L’animal doit être maintenu dans le box rotatif jusqu’à la fin de la saignée (écoulement du sang) (art. 2 de l’arrêté du 12 décembre 1997). La suspension par les pattes arrière, alors que l’animal est encore vivant, est interdite. Les sacrificateurs musulmans sont habilités par les grandes mosquées de Paris et de Lyon et la mosquée d’Evry, le cas échéant par le Préfet. Les sacrificateurs juifs sont habilités par le Grand Rabbinat de France.

Mise à mort des ovins et des caprins

Abattage classique

Etourdissement d’un mouton en abattage classique, suspendu par une patte.

Phot Jean-Luc Daub

Les moutons sont menés par un couloir étroit vers un piège de contention, soit le piège mécanique qui sert pour l’abattage rituel, soit une petite case en béton. Un employé étourdit les moutons à l’aide d’une pince électrique en l’appliquant sur les tempes ou derrière les oreilles. Comme pour les porcs, l’application de la pince doit être brève, mais avec une forte intensité, afin que le choc électrique plonge les moutons dans un état d’inconscience. Ils sont ensuite suspendus par une patte arrière et saignés. Parfois, les ovins et caprins sont abattus dans une case sans contention.

Dans tous les cas, les ovins et les caprins doivent être immobilisés par un moyen de contention avant l’étourdissement. L’immobilisation est effectuée soit dans un petit piège mécanique, soit au bout du couloir d’amenée. Ils sont étourdis à l’aide d’une pince électrique ou d’un pistolet à tige perforante au niveau du crâne. La saignée des animaux doit intervenir rapidement avant que l’animal ne reprenne conscience (généralement elle est effectuée après la suspension). La pince électrique ne doit pas être appliquée sur les yeux.

Abattage rituel

Comme pour les bovins, les moutons peuvent être abattus selon le rite religieux juif ou musulman. Ils sont abattus sans être étourdis. Une contention mécanique (décret 97-903 du 1er octobre 1997, chapitre II art.12) et un sacrificateur habilité (art.13 du même décret) sont obligatoires pour cette pratique.

Egorgement rituel d’un mouton, suspendu par une patte.

Phot Jean-Luc Daub

Les animaux sont conduits par un petit couloir vers un piège mécanique. Lorsqu’un mouton est entré dans le piège, les parois latérales se resserrent, compressant ainsi l’animal. Le piège est basculé sur le côté, présentant ainsi la gorge du mouton vers le sacrificateur. Ce dernier égorge le mouton en pleine conscience. L’opérateur ouvre le piège et suspend par une patte le mouton. Avant de le suspendre, le sacrificateur doit attendre la fin de la saignée. Il arrive que des abattoirs ne soient pas équipés du piège. Ils suspendent alors les moutons vivants et les saignent ensuite, ce qui est interdit.

Dans tous les cas, la contention doit être effectuée par un procédé mécanique. L’animal doit être maintenu dans la contention mécanique jusqu’à la fin de la saignée (écoulement du sang) (art. 2 de l’arrêté du 12 décembre 1997). La suspension par les pattes arrière, alors que l’animal est encore vivant, est interdite.

1 Électronarcose : procédé utilisé pour étourdir un animal au moyen d’un choc électrique avant de pratiquer la saignée.

2 Restrainer : moyen de contention en forme de couloir fait de deux bandes latérales en v qui entraînent les animaux soit vers un poste d’étourdissement manuel, soit vers des électrodes pour un étourdissement automatique. Il existe aussi ce que l’on appelle des Midas, qui répondent au même principe que le Restrainer, sauf que les cochons sont entraînés par le dessous.

3 Test qui peut être effectué sur un animal qui vient d’être étourdi, en frôlant du bout des doigts les cils, aucune réaction ne doit avoir lieu.

4 Trocart : couteau monté de plusieurs lames ajourées au bout d’un tuyau d’aspiration du sang, en cas de récupération de ce dernier.

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 24 mai 2012

Digérer les étrangers, par Romain Rolland

Dans ce roman écrit entre 1904 et 1912, le Français Olivier et l'Allemand Christophe discutent de savoir si la France va étouffer sous le poids des immigrés...

L'auteur, Romain Rolland, fut un pacifiste et socialiste, grand ami de Freud et de Gandhi.

- Voudrais-tu que je reprisse la vieille devise de haine : Fuori Barbari ! ou : la France aux Français !

- Pourquoi pas ? dit Christophe.

- Non, ce ne sont pas là des paroles françaises. En vain les propage-t-on chez nous, sous couleur de patriotisme. Bon pour les patries barbares ! La nôtre n'est point faite pour la haine. Notre génie ne s'affirme pas en niant ou détruisant les autres, mais en les absorbant. Laissez venir à nous et le Nord trouble et le Midi bavard...

- Et l'Orient vénéneux ?

- Et l'Orient vénéneux : nous l'absorberons comme le reste ; nous en avons absorbé bien d'autres ! Je ris des airs triomphants qu'il prend et de la pusillanimité de certains de ma race. Il croit nous avoir conquis, il fait la roue sur nos boulevards, dans nos journaux, nos revues et nos scènes de théâtre, sur nos scènes politiques. Le sot ! Il est conquis. Il s'éliminera de lui-même, après nous avoir nourris. La Gaule a bon estomac ; en vingt siècles, elle a digéré plus d'une civilisation. Nous sommes à l'épreuve du poison... Libres à vous, Allemands, de craindre ! Il faut que vous soyez purs ou que vous ne soyez pas. Mais nous autres, ce nest pas de pureté qu'il s'agit, c'est d'universalité. Vous avez un empereur, la Grande-Bretagne se dit un empire ; mais en fait c'est notre génie latin qui est impérial. Nous sommes les citoyens de la Ville-Univers. Urbis. Orbis.

- Cela va bien, dit Christophe, tant que la nation est saine et dans la fleur de sa virilité. Mais un jour vient où son énergie tombe ; alors, elle risque d'être submergée par l'afflux étranger. Entre nous, ne te semble-t-il pas que ce jour est venu ?

- On l'a dit tant de fois depuis des siècles ! Et toujours notre histoire a démenti ces craintes. Nous avons traversé bien d'autres épreuves, depuis le temps de la Pucelle, où, dans Paris désert, des bandes de loups rôdaient. Le débordement d'immoralité, la ruée au plaisir, la veulerie, l'anarchie de l'heure présente ne m'effraient point. Patience ! Qui veut durer, doit endurer. Je sais très bien qu'il y aura ensuite une réaction morale, - qui, d'ailleurs, ne vaudra pas mieux, et qui conduira probablement à des sottises pareilles : les moins bruyants à la mener ne seront pas ceux qui vivent aujourd'hui de la corruption publique !... Mais que nous importe ? Ces mouvements n'effleurent pas le vrai peuple de France. Le fruit pourri ne pourrit pas l'arbre. Il tombe. Tous ces gens là sont si peu de la nation ! Que nous fait qu'ils vivent ou qu'ils meurent ! Vais-je m'agiter pour former contre eux des ligues et des révolutions ? Le mal présent n'est pas l'oeuvre d'un régime. C'est la lèpre du luxe, les parasites de la richesse et de l'intelligence. Ils passeront.

- Après vous avoir rongés.

- Avec une telle race, il est impossible de désespérer.

Jean-Christophe, de Romain Rolland. Achevé de publié en feuilleton dans les Cahiers de la Quinzaine de Charles Péguy, en 1912.

Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 21 mai 2012

Nostalgies des chansons : la comtesse au cœur brûlé

(Un billet d'Esther Mar)

« Ma vie ne fut que cet échec du rêve »

Jacques Bertin

Elle était comtesse comme je suis reine du Zimbabwe et elle avait un cœur brûlé aux substances illicites et aux amours suicidées. Elle les écoutait, ces chansons, en marchant dans l'hôtel à l'aube, attendant avidement que le jour se lève pour dissoudre ses angoisses. Elle était belle, je crois – je trouve -, mais j'étais jeune et son visage en mon esprit est une reconstitution impalpable.

J'ai retrouvé toutes les chansons que j'ai connues grâce à elle et c'est un hommage que j'offre aujourd'hui à sa mémoire, à la mémoire de la comtesse au cœur brûlé.

Bienvenue dans mon bain de nostalgie musicale, en voix, en étrangeté et en délicatesse.

Monsieur William, texte par Jean-Roger Caussimon, musique et voix de Léo Ferré.

L'écharpe, écrite et interprétée par Maurice Fanon.

Emmanuelle, écrite et interprétée par Pierre Bachelet.

India Song, texte de Marguerite Duras, musique de Carlos d'Alessio, voix de Jeanne Moreau.

Esther Mar

Merci aux internautes qui ont mis les vidéos à disposition.

Merci à Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva pour les photos.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 20 mai 2012

Ces bêtes qu’on abat : Le déroulement des visites d’abattoirs

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Le déroulement des visites d’abattoirs

Mon travail d’enquêteur commençait par l’organisation de mes déplacements. Je choisissais sur la carte de France les abattoirs qui feraient l’objet d’un contrôle. En réalité, le mot « contrôle » n’était jamais employé devant les responsables d’abattoir. C’est le mot « visite » qui était employé, cela sonnait de manière moins répressive et permettait de moins freiner nos interlocuteurs dans leurs propos. Les visites s’effectuaient également sur dénonciation, soit de la part d’une personne extérieure à un abattoir, soit d’un employé qui faisait état de mauvais traitements ou d’abattages non conformes à la réglementation. Il est arrivé que ce soit un des membres des services vétérinaires de l’abattoir qui nous téléphone pour soulever un problème d’abattage qu’il ne pouvait pas résoudre. Soit parce que sa démarche n’avait pas abouti, soit parce qu’il n’avait pas eu le courage, ou la possibilité, de s’interposer pour éviter un mauvais traitement en raison de la pression ambiante et des conséquences sur le plan personnel que son intervention aurait pu entraîner.

Je me déplaçais dans toute la France, et pouvais faire jusqu’à plus de mille kilomètres. Il fallait parfois une journée entière de voiture pour se rendre dans le département dans lequel se situait l’abattoir à visiter.

La première étape consistait à trouver un hôtel situé dans la même ville que l’abattoir. Dans certaines villes, il n’y en avait pas. J’étais donc obligé d’aller assez loin, ce qui ajoutait à la fatigue des frais supplémentaires. La plupart des hôtels acceptaient les chiens et comme j’emmenais Robin dans tous mes déplacements, il me fallait intégrer sa présence dans l’organisation de ces déplacements. Il m’était important de l’avoir avec moi, car il me permettait de me détendre en compagnie d’un animal qui ne risquait pas de finir à l’abattoir. Aux yeux de l’association pour laquelle je faisais ces enquêtes, il ne devait pas y avoir de place pour les émotions ou les sentiments. L’important était que les animaux soient tués conformément à la législation, un point c’est tout ; car pour les personnes qui m’entouraient, le niveau de réflexion sur les animaux ne dépassait pas l’idée que : « L’animal est fait pour être mangé, on ne peut pas faire autrement ! ». La présence de mon chien me permettait d’oublier un peu ce manque de réflexion en échangeant avec lui affection et complicité. J’essayais de ne pas arriver trop tard le soir, car j’aimais parcourir les villes pour me cultiver après un long voyage, en me rendant dans les centres historiques et en entrant dans les cathédrales. Je me couchais en général de bonne heure pour être au mieux de ma forme, car les visites s’effectuaient très tôt au petit matin. Au lit, je préparais la journée en récapitulant les étapes de ma visite du lendemain, pour ne rien oublier d’important et de préjudiciable aux animaux après que j’aurai quitté l’abattoir.

Je prenais un bon petit-déjeuner pour tenir durant les longues et pénibles journées. Ce n’est pas un travail comme les autres : les premières réalités de la journée sont sanguinaires, la journée commence dans le sang. Je localisais l’abattoir la veille pour ne pas perdre de temps. Après avoir garé ma voiture, je prenais mon sac avec mon équipement et je tentais de trouver les bureaux ou, le cas échéant, je rentrais dans l’abattoir et demandais à voir un responsable. Je me présentais et j’expliquais le but de ma visite. Si la personne connaissait l’association pour laquelle je travaillais, elle me laissait en principe rentrer dans l’abattoir et faire la visite. Mais en réalité beaucoup ne savaient pas qu’elles n’étaient pas obligées de nous laisser entrer. Je m’équipais alors de la tenue réglementaire : ma blouse, mes bottes et mon casque. Habillé de blanc et de bottes alimentaires, j’étais prêt pour affronter la mort en face, sans pouvoir l’éviter aux animaux qui allaient vivre ce moment pourtant tant redouté par les hommes, mais qui n’ont pas de scrupules à le faire « vivre » aux animaux. J’effectuais parfois seul la visite, parfois avec le responsable de l’établissement, voire avec un vétérinaire ou un technicien des services vétérinaires se trouvant sur place, ou encore avec les personnes du service qualité, qui étaient en général des femmes. Je trouvais les femmes plus réceptives aux critiques et plus ouvertes à la négociation, au contraire des hommes qui se braquaient plus rapidement et avec lesquels s’installait vite un rapport de force, malgré toute la diplomatie dont je faisais preuve dans mes critiques. J’avais conscience de l’importance qu’il y avait pour moi à ne pas me tromper dans mes remarques. C’était encore plus pesant lorsque la visite s’effectuait en présence de plusieurs personnes ayant des responsabilités dans l’abattoir.

En général, après avoir assisté aux diverses étapes de l’abattage, je faisais le point avec le responsable ou le directeur. Je parlais de ce que j’avais trouvé de « bien », par exemple en matière d’installations dont n’étaient pas pourvus les autres abattoirs, et qui étaient de nature à améliorer la prise en compte de l’animal. Étaient également discutés les points plus critiquables et plus délicats, comme les infractions ou la pauvreté des équipements. Cette discussion devait permettre de faire prendre conscience des améliorations à mettre en œuvre par le responsable.

Je visitais en général deux abattoirs dans la matinée ou dans la journée, cela dépendait du temps passé dans le premier. Au-delà, c’était trop fatigant ; j’aurais alors pris le risque de voir s’altérer mes capacités d’observation et d’être moins précis dans mes constats. Il fallait également penser aux comptes rendus. Dans l’abattoir, il n’était pas bon de tout noter sur un calepin, car cela pouvait faire peur aux intervenants qui se seraient censurés. Je notais après les visites les éléments importants sur un brouillon qui me servait de support pour la rédaction des comptes rendus. C’était un exercice de mémoire colossal. Il fallait, aussi, lorsque les abattoirs avaient été visités, prévoir le départ pour une autre ville parfois distante de centaines de kilomètres. Si le temps n’était pas géré convenablement, la fatigue, les risques d’accidents, une moindre forme pour continuer le travail survenaient.

Ah, j’oubliais ! Entre temps, je sortais mon chien pour le promener un peu, eh oui, lui aussi avait droit à son bien-être.

Les constatations faisaient, outre l’entretien après la visite d’abattoir avec le responsable, l’objet d’un courrier, qui lui était adressé. Si j’avais constaté des choses graves, elles étaient, par courrier là aussi, portées à la connaissance des Directions des Services Vétérinaires des départements dans lesquels se trouvaient les abattoirs. En cas de gravité extrême, nous écrivions à la Direction Générale de l’Alimentation qui siège au Ministère de l’Agriculture. Ces différentes instances en prenaient note, nous répondaient et agissaient selon leur bon vouloir. C’est-à-dire pas à chaque fois et pas spécialement dans les cas les plus importants. Parfois une absence de réponse permettait de ne pas prendre position et de laisser se noyer, dans le bain de sang des animaux, l’action corrective qui leur aurait été utile. Cependant, il m’a toujours paru curieux d’être obligé de faire remonter les informations aux Services Vétérinaires puisque leurs agents sont présents dans les abattoirs pour contrôler l’hygiène et la salubrité alimentaire, mais aussi pour contrôler le respect des normes en matière de protection animale. Dans ce cas, le ministère ne pouvait qu’être au courant de certaines pratiques. Apparemment, certaines choses leur échapperaient, vu le nombre d’infractions ou de maltraitances en abattoir que j’ai pu constater, et qui persistent encore aujourd’hui !

Concrètement, pour un enquêteur de protection en abattoir (nous sommes peu nombreux), il s’agit de veiller au respect de la réglementation, en l’occurrence le décret du 1er octobre 1997 et l’arrêté du 12 décembre 1997 relatifs aux procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs. Il s’agit d’apporter de l’aide aux animaux en détresse ou en souffrance, en demandant parfois l’abattage immédiat d’un animal pour abréger des souffrances. Il s’agit aussi d’apporter des conseils pour améliorer la condition des animaux lors de leur unique passage à l’abattoir, dont il est interdit qu’ils sortent vivants. Je me rappelle par exemple que dans un petit abattoir de Bretagne, l’employé avait tout le mal du monde à faire entrer les cochons dans un piège rectangulaire aux parois blanches. J’ai conseillé à la direction de repeindre les parois intérieures en brun ou en noir. Le blanc est effrayant pour les animaux. S’ils reconnaissaient du brun, du noir, voire du gris, des couleurs qui leur sont familières, ils avanceraient plus facilement. Dans un autre abattoir, le tueur ne descendait le palan qui allait servir à suspendre les bovins qu’après avoir procédé à l’étourdissement. La réglementation prévoit que la saignée doit intervenir le plus rapidement possible après l’étourdissement. Il était alors plus logique de descendre en premier le palan, et d’étourdir l’animal après, afin de le saigner plus rapidement. N’y a-t-il personne d’autre, dans un abattoir, pour expliquer cette règle de bon sens ?

Dans certains grands abattoirs, la tenue blanche en porcherie ou en bouverie est interdite. Le blanc, je l’ai dit, est effrayant pour les animaux (d’élevage intensif). Certains abattoirs ont mis des lumières tamisées à l’entrée des pièges pour les productions à cadences élevées. Cela apporte un plus en matière de confort pour les employés ; cela évite aussi de perdre du temps à faire avancer coûte que coûte les porcs dans le couloir qui les mène au piège. Les conséquences sur la qualité de la viande ne sont pas négligeables non plus, puisque l’on diminue ainsi le stress.

En tout état de cause, les enquêtes d’abattoirs sont difficiles à réaliser. Il faut se lever tôt dans la nuit et trouver son chemin pour arriver à l’abattoir. Il faut ensuite se rendre dans un environnement plus ou moins hostile. Il faut affronter un milieu où règne l’horreur, et cela même lorsqu’un abattoir respecte toutes les normes. Nous pataugeons dans le sang. Nous devons supporter les cris des animaux, de ces êtres innocents qui sont apeurés et qui sont dans la détresse.

Pour moi, l’abattage d’un animal qui finit dans notre assiette, c’est l’abattage d’un innocent, ça revient à effectuer un acte violent, car on tue un animal en bonne santé. Cet acte est encore plus violent lors d’abattages rituels, parce que ce mode d’abattage échappe à l’obligation d’étourdissement qui doit rendre les animaux insensibles à la douleur de l’égorgement. L’étourdissement doit être pratiqué par tout le monde dans les abattoirs, sauf par les personnes de confessions juives et musulmanes, qui bénéficient à cet égard d’une dérogation. Le passage dans la gorge de la lame du couteau, qu’effectue le sacrificateur, ne peut être que douloureux, même si les pratiquants de cette forme d’abattage disent le contraire. Nous, les humains, pour la moindre opération nous nous faisons anesthésier, de façon locale ou générale. Proportionnellement, si l’on vous tranche la gorge, ça doit faire très mal, il n’y a même pas besoin d’explications scientifiques. Le bon sens suffit. Un jour, dans un abattoir, un sacrificateur musulman m’a dit : « Nous ne pouvons pas utiliser l’étourdissement, parce qu’il faut que l’animal soit bien vivant au moment de l’égorgement, il faut même qu’il bouge les pattes pendant l’égorgement, ça montre que cela lui fait mal, et ça prouve qu’il est bien vivant !».

Tout abattage est violent parce que même avec un étourdissement préalable, il y a le lieu, l’odeur du sang, les cris des autres animaux, les bruits métalliques, les cadences de production qui font que le personnel pousse, coûte que coûte, d’une façon ou d’une autre, les animaux dans le piège où se passe la mise à mort. Recevoir une décharge électrique derrière les oreilles, avoir la tête plongée dans un bac d’eau à électrolyse ou le crâne perforé jusqu’à la cervelle en guise d’étourdissement, est une violence. Ce sont là les techniques d’étourdissement que j’ai pu voir dans les abattoirs. Mais cela me semble préférable à un égorgement en pleine conscience, car le but de l’étourdissement, c’est de plonger rapidement l’animal dans un état d’inconscience, jusqu’à la fin de la saignée, c’est-à-dire jusqu’au dernier souffle. L’étourdissement constitue une avancée « louable », à condition qu’il soit pratiqué correctement. Il faudrait perfectionner ces méthodes, voire en trouver de plus efficaces. C’est là un dossier sur lequel devraient travailler certaines associations.

Cochon attendant son abattage dans un abattoir. Phot Jean-Luc Daub

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 15 mai 2012

La France profonde et l'élite cosmopolite, par Romain Rolland

Romain Rolland, ami de Tolstoï et de Freud, grand introducteur de Gandhi en France, écrivit son roman Jean-Christophe entre 1906 et 1912...

Dans Jean-Christophe, Olivier explique à son ami allemand, ce qu'est la vraie France, cachée par la publicité et par les élites française cosmopolites, qui ont honte de leur propre "race".

(Suivi par Les oiseaux de Passage, poème de Jean Richepin chanté par Georges Brassens)

« Christophe ne pouvait comprendre qu'Olivier fût Français. Son ami ressemblait si peu à tous les Français qu'il avait vus ! Avant de l'avoir rencontré, il n'était pas loin de prendre pour type de l'esprit français moderne Lucien Lévy-Cœur, qui n'en était que la caricature. Et voici que l'exemple d'Olivier lui montrait qu'il pouvait y avoir à Paris des esprits aussi libres, et plus libres de pensée qu'un Lucien Lévy-Cœur, qui pourtant restaient purs et stoïques, autant que quiconque en Europe. Christophe voulait prouver à Olivier que sa sœur et lui ne devaient pas être tout à fait Français.

— Mon pauvre ami, lui dit Olivier, que sais-tu de la France ?

Christophe protesta de la peine qu'il s'était donnée pour la connaître ; il énuméra tous les Français qu'il avait vus dans le monde des Stevens et des Roussin : Juifs, Belges, Luxembourgeois, Américains, Russes, Levantins, voire ça et là quelques Français authentiques.

— C'est bien ce que je disais, répliqua Olivier. Tu n'en as pas vu un seul. Une société de débauche, quelques bêtes de plaisir, qui ne sont même pas Français, des viveurs, des politiciens, des êtres inutiles, toute cette agitation qui passe, sans la toucher, au-dessus de la nation. Tu n'as vu que les myriades de guêpes qu'attirent les beaux automnes et les vergers abondants. Tu n'as pas remarqué les ruches laborieuses, la cité du travail, la fièvre des études.

— Pardon, dit Christophe, j'ai vu aussi votre élite intellectuelle.

— Quoi ? Deux ou trois douzaines d'hommes de lettres? Voilà une belle affaire! Dans ce temps, où la science et l'action ont pris une telle grandeur, la littérature est devenue la couche la plus superficielle de la pensée d'un peuple. Et, dans la littérature même, tu n'as guère vu que le théâtre, et le théâtre de luxe, cette cuisine internationale, faite pour une clientèle riche d'hôtels cosmopolites. Les théâtres de Paris ? Crois-tu qu'un travailleur sache seulement ce qui s'y passe?

Pasteur n'y est pas allé dix fois dans sa vie ! Comme tous les étrangers, tu donnes une importance démesurée à nos romans, à nos scènes de boulevards, aux intrigues de nos politiciens... Je te montrerai, quand tu voudras, des femmes qui ne lisent jamais de romans, des jeunes filles parisiennes qui ne sont jamais allées au théâtre, des hommes qui ne se sont jamais occupés de politique, — et cela, parmi les intellectuels. Tu n'as vu ni nos savants, ni nos poètes. Tu n'as vu ni les artistes solitaires, qui se consument en silence, ni le brasier brûlant de nos révolutionnaires. Tu n'as vu ni un seul grand croyant, ni un seul grand incroyant. Pour le peuple, n'en parlons pas. A part la pauvre femme qui t'a soigné, que sais-tu de lui? Où aurais-tu pu le voir? Combien de Parisiens as-tu connus, qui habitaient au-dessus du second ou du troisième étage? Si tu ne les connais pas, tu ne connais pas la France. Tu ne connais pas, dans les pauvres logements, dans les mansardes de Paris, dans la province muette, les cœurs braves et sincères, attachés pendant toute une vie médiocre à de graves pensées, à une abnégation quotidienne, — la petite Église, qui de tout temps a existé en France, — petite par le nombre, grande par l'âme, presque inconnue, sans action apparente, et qui est toute la force de la France, la force qui se tait et qui dure, tandis qu'incessamment pourrit et se renouvelle ce qui se dit : l'élite... Tu t'étonnes de trouver un Français qui ne vit pas pour être heureux, heureux à tout prix, mais pour accomplir ou pour servir sa foi? Il y a des milliers de gens comme moi, et plus méritants que moi, plus pieux, plus humbles, qui, jusqu'au jour de leur mort, servent sans défaillance un idéal, un Dieu, qui ne leur répond pas. Tu ne connais pas le menu peuple économe, méthodique, laborieux, tranquille, avec au fond du cœur une flamme qui sommeille, — ce peuple sacrifié, qu'a défendu jadis contre l'égoïsme des grands mon « pays », le vieux Vauban aux yeux bleus. Tu ne connais pas le peuple, tu ne connais pas l'élite. As-tu lu un seul des livres qui sont nos amis fidèles, les compagnons qui nous soutiennent? Sais-tu seulement l'existence de nos jeunes revues, où se dépense une telle somme de dévouement et de foi ? Te doutes-tu des personnalités morales qui sont notre soleil et dont le muet rayonnement fait peur à l'armée des hypocrites ? Ils n'osent pas lutter de front; ils s'inclinent devant elles, afin de mieux les trahir. L'hypocrite est un esclave, et qui dit esclave dit maître. Tu ne connais que les esclaves, tu ne connais pas les maîtres... Tu as regardé nos luttes, et tu les as traitées d'incohérence brutale, parce que tu n'en as pas compris le sens. Tu vois les ombres et les reflets du jour, tu ne vois pas le jour intérieur, notre âme séculaire. As-tu jamais cherché à la connaître ? As-tu jamais entrevu notre action héroïque, des Croisades à la Commune ? As-tu jamais pénétré le tragique de l'esprit français ? T'es-tu jamais penché sur l'abîme de Pascal ? Comment est-il permis de calomnier un peuple qui, depuis plus de dix siècles, agit et crée, un peuple qui a pétri le monde à son image par l'art gothique, par le dix-septième siècle, et par la Révolution, — un peuple qui, vingt fois, a passé par l'épreuve du feu et s'y est retrempé, et qui, sans mourir jamais, a ressuscité vingt fois !... — Vous êtes tous de même. Tous tes compatriotes qui viennent chez nous ne voient que les parasites qui nous rongent, les aventuriers des lettres, de la politique et de la finance, avec leurs pourvoyeurs, leurs clients et leurs catins ; et ils jugent la France d'après ces misérables qui la dévorent. Pas un de vous ne songe à la vraie France opprimée, aux réserves de vie qui sont dans la province française, à tout ce peuple qui travaille, indifférent au vacarme de ses maîtres d'un jour...

Oui, c'est trop naturel que vous n en connaissiez rien, je ne vous en fais pas un reproche : comment le pourriez-vous ? C'est à peine si la France est connue des Français. Les meilleurs d'entre nous sont bloqués, prisonniers sur notre propre sol... On ne saura jamais tout ce que nous avons souffert, attachés au génie de notre race, gardant en nous comme un dépôt sacré la lumière que nous en avions reçue, la protégeant désespérément contre les souffles ennemis qui s'évertuent à l'éteindre, — seuls, sentant autour de nous l'atmosphère empestée de ces métèques, qui se sont abattus sur notre pensée, comme un essaim de mouches, dont les larves hideuses rongent notre raison et souillent notre cœur, — trahis par ceux dont c'était la mission de nous défendre, nos chefs, nos critiques imbéciles ou lâches, qui flagornent l'ennemi, pour se faire pardonner d'être de notre race, abandonnés par notre peuple, qui ne se soucie pas de nous, qui ne nous connaît même pas... Quels moyens avons-nous d'être connus de lui ? Nous ne pouvons pas arriver jusqu'à lui... Ah! c'est là le plus dur! Nous savons que nous sommes des milliers d'hommes en France qui pensons de même, nous savons que nous parlons en leur nom, et nous ne pouvons nous faire entendre ! L'ennemi tient tout : journaux, revues, théâtres... La presse fuit la pensée, ou ne l'admet que si elle est un instrument de plaisir, ou l'arme d'un parti. Les coteries et les cénacles ne laissent le passage libre qu'à condition qu'on s'avilisse. La misère, le travail excessif nous accablent. Les politiciens, tout occupés de s'enrichir, ne s'intéressent qu'aux prolétariats qu'ils peuvent acheter, La bourgeoisie indifférente et égoïste nous regarde mourir. Notre peuple nous ignore ; ceux même qui luttent comme nous, enveloppés comme nous de silence, ne savent pas que nous existons, et nous ne savons pas qu'ils existent... Le néfaste Paris ! Sans doute, il a fait aussi du bien, en groupant toutes les forces de la pensée française. Mais le mal qu'il a fait est au moins égal au bien ; et, dans une époque comme la nôtre, le bien même se tourne en mal. Il suffît qu'une pseudo-élite s'empare de Paris, et embouche la trompette formidable de la publicité, pour que la voix du reste de la France soit étouffée. Bien plus : la France s'y trompe elle-même ; elle se tait, effarée, elle refoule peureusement ses pensées en soi... J'ai bien souffert de tout cela, autrefois. Mais maintenant, Christophe, je suis tranquille. J'ai compris ma force, la force de mon peuple. Nous n'avons qu'à attendre que l'inondation passe. Elle ne rongera pas le fin granit de France. Sous la boue qu'elle roule, je te le ferai toucher. Et déjà, çà et là, de hautes cimes affleurent... »

Romain Rolland

La page d'AlmaSoror dédiée à Jean-Christophe se trouve ici...

Les oiseaux de passage, ou quand Georges Brassens chante Jean Richepin

Merci à l'internaute qui a mis cette vidéo sur Ytube.

Le texte de Jean Richepin se lit ici...

Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 13 mai 2012

Ces bêtes qu’on abat : Aider les animaux d’abattoirs

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Aider les animaux d’abattoirs

Pourquoi avoir quitté les chiens et les chats de la SPA pour les animaux dits d’abattoirs ? J’allais souvent voir ce qui se passait à l’ancien abattoir de Strasbourg, qui était classé « lanterne rouge », en me cachant pour observer les déchargements des animaux. Il m’avait toujours semblé évident que tous les animaux méritaient d’être secourus, même ceux qui finissaient dans l’assiette. Nous sauvions des chiens et des chats, mais les cochons et les vaches n’attiraient pas la compassion de la part des collègues. Pour me faire leur avocat, il faut dire qu’il y a beaucoup à faire avec les animaux de compagnie comme les chiens et les chats, c’est une spécialisation dans la protection animale. Je puis vous dire que ce travail est rude, et qu’il faut parfois avoir le cœur bien accroché tant les horreurs auxquelles ont affaire les SPA sont dures à supporter. Ce que l’on constate au travers des SPA est comme un baromètre qui indique le niveau de déchéance et d’appauvrissement de la conscience humaine.

En dehors de mes heures de travail, j’allais, le matin, le soir ou la nuit, derrière l’abattoir, parfois dans un froid glacial. Je guettais caché derrière les parois en béton. J’assistais à des mauvais traitements que le personnel ou les chauffeurs des camions infligeaient aux animaux. Les vaches qui n’avançaient pas étaient frappées, à coups de bâtons sur les os des pattes, sur la croupe jusqu’à l’éclatement de la chair, à coups de bâtons sur les naseaux qui se mettaient à saigner de façon profuse, à coups de fourches, ou par la torsion de la queue…

Pour les cochons ce n’était pas mieux, beaucoup d’entre eux gisaient morts sur les quais. Un chauffeur les déchargeait en ouvrant en grand les portes du camion, il leur donnait des coups de piles électriques sur n’importe quelle partie du corps, même sur la tête et sur le groin. Les cochons apeurés tombaient du camion les uns sur les autres.

Un jour, j’assistai au déchargement d’une truie qui ne pouvait pas marcher. La nacelle arrière du camion avait été descendue jusqu’à la hauteur d’une caisse roulante. La truie fut poussée dedans à coups de bâton. Elle tomba dans la caisse, la tête vers le bas, tandis que le reste du corps dépassait. C’est alors à l’aide de coups de pieds que le chauffeur tenta de faire rentrer tout le reste du corps dans la caisse. Mais la truie avait la tête en bas et l’arrière-train en l’air comme si elle n’était qu’un sac de pommes de terre (encore que les pommes de terre, si vous les cognez, s’abîment vite, alors je pense qu’on y fait attention). Un autre jour, une vache s’était échappée dans l’enceinte de l’abattoir. Plusieurs employés lui avaient couru après en la matraquant de coups de bâtons pour tenter de la faire revenir vers le local d’abattage.

Le soir, des camions remplis d’animaux se garaient derrière l’abattoir pour y passer la nuit au lieu de décharger les bovins et de les abreuver. Les transports s’étaient effectués toute la journée sous un soleil de plomb. Je m’en souviens, c’était en été. Les animaux étaient serrés dans le camion, seules de petites ouvertures leur permettaient de sortir les naseaux pour prendre de l’air. Les bovins meuglaient désespérément, ne pouvaient plus se tenir debout à l’intérieur et avaient soif pendant que le chauffeur dormait dans sa cabine. Un soir, le chauffeur m’aperçut et déplaça le camion vers le poste du gardien de l’abattoir.

Un autre soir, je réussis à faire dégager une vache qui était couchée : coincée sous les autres, elle ne pouvait plus se relever. Malheureusement, sur les photos que j’avais prises, on peut apercevoir une autre vache, apparemment morte, également coincée, que je n’avais pas vue parce qu’il faisait nuit. À cette époque je ne savais pas comment intervenir pour les gros animaux. La Direction des Services Vétérinaires avait ses bureaux juste en face de l’abattoir, mais je n’ai jamais assisté à une intervention quelconque de leur part.

Je fus alors recommandé à une association qui visite les abattoirs, par une dame qui travaillait pour la SPA. La présidente d’alors me trouvait trop gringalet pour devenir enquêteur dans le milieu des abattoirs. C’est vrai, je n’avais pas la carrure de l’un des deux autres enquêteurs, tous deux morts aujourd’hui, mais au fur et à mesure des enquêtes je devins le plus redoutable ! Bien sûr, j’ai été brutalisé, parfois frappé sur des marchés aux bestiaux. Les tentatives d’intimidation étaient nombreuses, les menaces de mort aussi. Je me souviens que sur un marché aux bestiaux, on m’avait menacé de me pendre sous la charpente en bois si je ne quittais pas le site. Je suis parti et j’ai téléphoné au directeur des Services Vétérinaires du département en question pour lui rendre compte des horreurs que j’avais vues. Il me répondit alors : « Je ne peux pas intervenir car il me faudrait un escadron de gendarmerie, c’est trop dangereux ! ». C’est vous dire les problèmes qu’il y avait sur ce marché et la crainte des autorités compétentes à cette époque. Par contre, plusieurs années après, sur un autre marché, un directeur me réconforta en me disant que chez lui, il ne m’arriverait rien, que j’étais sous sa protection. Cela m’avait beaucoup rassuré.

Lorsque j’ai commencé à faire de la protection animale en abattoir, l’entourage me disait : « Mais pourquoi fais-tu cela ? de toute façon les animaux sont faits pour être mangés ! » ou alors « tu veux éviter quelles souffrances, pour faire quoi ? de toute façon ils vont être tués ! ». Finalement, on me demandait à quoi pouvait bien servir d’éviter aux animaux des souffrances puisque, de toute façon, ils allaient être tués ! Heureusement, je crois que ce temps-là est révolu, du moins je l’espère. Mais on entend encore quelques réflexions comme : « Et qu’est-ce que vous faites des enfants ? des handicapés ? des prisonniers de Guantanamo ? etc… etc… ». Comme si le fait de faire de la protection animale nous rendait responsables des autres souffrances humaines, ou du moins devrait nous culpabiliser. Alors que la plupart des gens qui font ce genre de réflexion n’accomplissent rien dans leur vie. Nous faisons déjà quelque chose à notre échelle. Je connais des gens qui sont engagés sur les deux fronts : humain et animal. Je dirais qu’il ne doit pas y avoir de hiérarchie entre l’espèce humaine et les espèces animales. Pas de hiérarchie non plus dans les souffrances. Pourquoi s’occuper plus des enfants que des personnes âgées ? Pourquoi collectionner des timbres ou faire partie d’une association de sauvegarde des Menhirs en Bretagne, alors que des enfants meurent de faim dans le monde ? Ce n’est pas parce qu’un médecin s’occuperait d’une personne qui aurait le bras cassé, qu’un autre ne devrait pas s’occuper d’une personne ayant une entorse à la cheville ! Ce n’est parce que des Chinois peuvent être exploités dans les usines de leur pays, qu’il ne faudrait pas s’occuper d’êtres (humain ou animal) en souffrance chez nous, en France. Rendez-vous compte que chez nous, des gens se passionnent pour le football, alors que rien qu’en 2006, 137 femmes sont décédées en France sous les coups de leur compagnon ! Ce qui signifie qu’une femme meurt de violences conjugales pratiquement tous les trois jours, selon les chiffres de la Délégation aux victimes du Ministère de l’Intérieur. Pour autant, est-ce que l’on montre du doigt les amateurs de football, ou mieux les collectionneurs de briquets ? Allons !

En ce qui concerne ma profession, je suis éducateur technique spécialisé. J’accompagne dans mon travail des personnes handicapées mentales dans leur vie de tous les jours. Mais bon, là, je suis en train de me justifier, alors qu’il n’y a pas lieu de le faire, et toute personne suffisamment intelligente ne posera pas de questions basses et idiotes !

Je voudrais faire un aparté concernant la SPA de Paris, dont Caroline Lanty avait pris la 39e présidence, car il y eut alors selon moi un changement important. Il me semble avoir lu un article de presse où elle disait que les kermesses SPA où l’on sert de la viande pour la restauration des fêtes, ç’en serait fini. Je crois que c’est une bonne chose que cette décision, parce que j’étais l’année dernière à une « Fête des Animaux » dans un refuge où l’on recueille entre autres des animaux sauvés de l’abattoir, et l’on y servait des saucisses, des merguez et du jambon… C’est un autre débat, mais il y a là matière à réfléchir, parce que sauver des animaux pour en laisser d’autres partir à l’abattoir pose quand même quelques questions…

Truie ne pouvant pas marcher, déchargée dans une caisse roulante à coup de pieds !

Phot Jean-Luc Daub

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 10 mai 2012

Souffle et drogues autogénérées : le psychédélisme naturel

Le psychédélisme naturel

(un billet de Hanno Buddenbrook)

"Il faut être libre pour le devenir, car la liberté est existence, et surtout acquiescement raisonné à l’existence et désir ressenti comme un destin de la réaliser".

Ernst Jünger

Chers amis, chers non-amis,

Qu'est-ce que le psychédélisme ? Ce terme, formé des mots grecs « âme » et « clair , visible », a été inventé par le psychiatre Humphrey Osmond et l’écrivain Aldous Huxley, et signifie « révélation de l’âme ». Le mouvement psychélélique a voulu révéler cette âme humaine par l’emploi de drogues, qui émoustillent les sens et « ouvrent les portes de la perception », comme l’a dit Huxley. Ces portes, qui ont poussé Jim Morrison à appeler son groupe de musique rock the Doors, les Portes…

Les drogues utilisées par les adeptes du psychédélisme, hallucinogènes ou délirogènes, sont néfastes pour la santé mentale et physique et rendent fragile l’être humain dans une société dont le délire ne concorde absolument pas avec celui induit par les drogues.

Or, il est possible de se droguer sans se faire mal, sans s'aider de substances externes qui dégradent notre santé ou nous déconnectent de façon dangereuse du monde matériel dans lequel nous sommes plongés.

Le psychédélisme au naturel

Le psychédélisme naturel permet de vivre de façon intense, grâce à la dilatation des perceptions, en échappant à la fois à la prégnance des éléments néfastes de ce que l'on appelle vulgairement la "réalité" et aux conséquences destructrices des drogues.

La drogue extérieure et la drogue intérieure ne sont pas si différentes, dans leurs effets hallucinogènes de révélation des faces cachées de l’âme, des puissances créatrices contenues au fond de nous-mêmes. C'est leurs effets secondaires qui les différencient, tels les problèmes de santé, d'addiction, de cherté, pour ne citer que quelques-uns des problèmes liés aux drogues extérieures. Ces effets sont absents de la drogue intérieure. Quoique... l’on peut soutenir que l'addiction concerne aussi les drogues autogénérées. Mais c’est une addiction qui ne diffère pas de l’addiction à la course à pied : la privation de la drogue provoque éventuellement des crises de colère ou de dépression, que l’on peut surmonter en aménageant sa vie. Rien de grave, en somme. Le fait que la course à pied soit addictif n’enlève rien aux bénéfices qu’elle procure.

Nous comprenons Edith Morning lorsqu'elle déclare : "Si j’avais su que les rêves sont réels et le monde illusion, j’aurais inversé ma vision de la liberté et celle de la prison. Mais les menteurs amers disent décriant les images qu’elles sont illusoires, et nous entraînent dans leur " réel " qui n’existe que dans leurs sombres couloirs".

Comment fuir le réel sans qu’il nous rattrape ? Comment rester dans le réel sans dissoudre ses rêves ? En mélangeant savamment le rêve et la réalité, en célébrant au quotidien leurs épousailles mystiques.

Je souhaite partager le fruit étrange et mûr d'une expérience de quelques années.

Voici quelques moyens d'aboutir à ces états psychédéliques, sans LSD ni ingestion d’aucune autre drogue dure ou douce.

Par le souffle

D’abord on se calme, on ferme les yeux, on passe un moment à observer ce qui a lieu sur le rebord clos de nos paupières. Puis on observe notre respiration, son rythme, les effets que ce rythme, allié à une plus grande conscience des événements corporels, peut avoir (fourmillements dans une jambe, effets de ventouse sous une épaule…)

Après quelques temps, l’on peut influer sur ce rythme respiratoire en l’amplifiant. Il ne faut pas être trop directif avec soi-même. Dans tous ces exercices, le but est d’obtenir une sorte d’auto-hypnose.

Par la visualisation

Commencez par le bleu : imaginez un bleu très clair, et voyez le prendre toute la place. Imaginez que vous nagez dans ce bleu, imaginez que vous recevez des tombereaux de masse bleue, imaginez que le bleu vous enveloppe, vous remplit, emplit le monde entier.

Vous pouvez aussi imaginez que dans le monde dans lequel vous évoluez flottent des volutes bleues.

Vous pouvez vous envoyer ainsi des petits jaillissements de bleu dans la journée, par instants. J’ai arrêté de fumer en imaginant surgir un lagon bleu chaque fois que j’avais envie d’une cigarette. Je me suis soulé ainsi aux lagons bleus pendant plusieurs semaines.

Par le mouvement

La répétition inlassable d’un mouvement est une bonne entrée en matière, c’est-à-dire une bonne entrée en transe.

Par le son harmonique

L’apprentissage (doux) du chant harmonique provoque de grandes ouvertures mentales et imaginales. Il suffit de prendre une grande inspiration, choisir une syllabe d’appui (« ou » est parfaite), et laisser un filet de son se dévider le temps d’une longue expiration. Faites le sept ou huit fois et ensuite insérer, sans fermer la bouche ni couper le son, un « u » (ou toute autre syllabe). Cela donne : ou-u-ou-u-ou, sans interruption de son. Les lèvres peuvent rester rondes, sans bouger. Seule la langue bouge et c’est ce mouvement de langue qui créée l’harmonique et permet que plusieurs sont distincts sortent en même temps.

Par l’expérience intérieure

Celle-ci consiste à se concentrer, plusieurs minutes de suite, voire le plus longtemps possible, sur le cœur et ses battements, ou encore sur un organe (le foie) et tâcher d’en sentir les contours et d’être conscient des mouvements, flux, événements qui s’y passent.

Par les expériences de flottement

Le flottement, ou la flottaison, c’est ce sentiment agréable de se laisser emporter par le courant du rêve, un rêve non conscient, non mental, un rêve presque corporel. La réalité perd prise, nous perdons pied et nous laissons délicieusement glisser dans les interstices du temps. Le but est d’oublier de façon complète tous nos soucis. Accéder à cet oubli parfait, même une seconde, représente un grand bain de vide, un grand bain de paix. Il faut réussir à accéder à cet état de béatitude, ne serait-ce qu’une seconde. Une seconde de totale béatitude vaut mieux que quinze jours de vacances. Si l’on peut multiplier cette expérience de flottement béat, les effets sur la santé mentale, physique, sur la détente générale de notre vie, la perfection de nos gestes quotidiens, la qualité de nos réactions aux événements vont apparaître. Une seconde de béatitude répare plus qu’une nuit de douze heures. Mais pour l’atteindre il faut accepter de tout laisser partir, tous les soucis, toutes les angoisses, toutes les culpabilités. En fait, cela exige une renonciation qui ressemble à celle du mourant qui lâche enfin tout ce qu’il tentait de retenir pour plonger dans l’inconnu qui vient le chercher.

Note sur la musique

La musique, et particulièrement la musique planante, est un outil efficace lorsqu’il s’agit de planer. Toutefois, pour un psychédélisme naturel pur, point n’est besoin de recourir à un quelconque outil. Au contraire, l’outil nous détourne de cette pureté de la sensation, et surtout, l’outil nous empêche de discerner ce qui relève de nous-même et ce qui relève de l’influence extérieure.

La démarche psychédélique naturelle prend sa source dans l’amour de la liberté, de la simplicité. La musique nous emporte : en cela elle nous prive de notre liberté pure.

Note sur la prière

Le psychédélisme naturel peut n’avoir pas d’autre but que le bien-être. Il peut également être soutenu par une intention, par exemple une intention artistique, ou bien une quête d’efficacité ou de santé.

Le psychédélisme est une attitude orientée vers soi, alors que la prière s’élève au-dessus de l’ego. La prière est la mise à disposition de son être au profit de Dieu ou d’une matrice créatrice quelconque. La prière n’est pas un outil au service de soi, mais un outil de communication entre soi et une entité devant laquelle on s’incline.

Le psychédélisme est plutôt un outil, une voie que l’individu peut contrôler et qu’il a tout le loisir d’user pour son meilleur bénéfice. Si le psychédélisme peut se mettre au service de la prière, il peut aussi la perturber en tant qu’il procède d’un désir de développement personnel, et ne doit jamais se confondre avec elle. Il ne peut en outre la remplacer. Ceux qui veulent prier doivent prier.

Avertissements

Premier avertissement :

Tout ce que nous entreprenons et qui s’oppose au bonheur de nos enfants, de nos chiens, de tous les êtres dont nous sommes responsables, est mauvais. Nous nous devons à nos petits comme les loups se doivent aux leurs : les jeunes avant toute chose. Le psychédélisme naturel ne doit être utilisé qu’au service d’une meilleure vie, plus agréable, plus vivifiante, pour vous et les vôtres.

Second avertissement :

L’exploration de nous-mêmes est un voyage infini et bouleversant. Lorsque nous envoyons des sondes au plus profond de notre être, nous ne savons pas ce que nous allons toucher. Nous ne savons pas ce que nous allons voir surgir. Nous ne savons pas quelles ballades que nous allons ouïr. Si, en lui-même, ce voyage ne comprend aucun risque, ne présente aucun danger, nous devons rester responsables face à nos éventuelles défaillances. L’angoisse et la rage sont des réactions plausibles face à une découverte trop intense. Des personnes ayant voulu enseigner le yoga à des prisonniers se sont rendues compte que ces prisonniers devenaient extrêmement violents. Comment n’en serait-il pas autrement ? Le voyage intérieur est une traversée des passions humaines, des grands mouvements naturels. Ces prisonniers avaient accumulé tellement de drames, vivaient une vie si obstruée d’espace et de mouvement que le yoga a ouvert les vannes d’un fleuve puissamment contenu dans un canal trop petit : comment les eaux ne déborderaient-elles pas en cascades ?

Il faut donc apprendre à sentir les fluctuations de notre corps, de notre cœur et, dans la responsabilité nécessaire à toute liberté, voyager à notre rythme au fond de nos océans. Si la houle s’avère trop forte, prendre une pause, revenir à « la réalité ». Et repartir une autre fois. Celui qui brûle les étapes est comme une tribu qui pratique la culture sur brûlis : peu à peu elle assèche tout le territoire et doit toujours partir plus loin pour assécher de nouvelles terres grasses, brûler de nouveaux terreaux humides. La destruction, comme tout malheur prolongé, est un choix. La renaissance, comme toute rédemption, est offerte.

Hanno Buddenbrook

Traduction : Olympe Davidson & Edith de Cornulier-Lucinière

Photos : Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva

Publié dans Chronos, L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 07 mai 2012

Bâtir en terrain non convoité

Pour ceux sur qui la compétition et la concurrence avec les autres êtres humains pèse trop lourd, pour ceux qui se sentent incapables de gagner une quelconque lutte, pour ceux qui ne veulent pas se battre dans l'arène – et qui, pourtant, souhaitent créer, mener une vie intéressante, vivre leur aventure jusqu'au bout de leurs possibilités, il existe une attitude, une solution.

Il s'agit de bâtir en terrain non convoité.

Il y a toujours des domaines qui n'intéressent personne, des métiers que personne ne choisit, des territoires que personne n'achète, des objets que personne ne collectionne, des arts que personne ne pratique, des langues que personne n'apprend, des plantes que personne ne cultive.

Il faut, pour accepter un tel destin de bâtisseur en zone délaissée, renoncer au monde en quelque sorte. Il faut renoncer à la reconnaissance, renoncer à passer pour un jeune loup brillant, renoncer une bonne fois pour toutes à faire partie des gagnants du grand jeu social.

Alors la quête peut commencer.

On peut transformer un désert en jardin ; un terrain vague pollué en ville somptueuse noyée de jardins suspendus, de parcs verdoyants, luxuriants, ondoyés de fontaines et de ruisseaux ; une maison pourrie en charmante villégiature.

Les aviateurs étaient les ratés de la Navale. Ils ont ouvert la voie du ciel.

Là où la place est laissée, je bâtis un royaume éternel.

Les avantages de l'édification en zone méprisée, sont nombreux. Le bâtisseur n'est pas exclu, comme l'est celui qui ne fait rien ; il n'est pas incapable de se réaliser à travers une œuvre, une construction : il ne renonce à rien, à rien d'autre que de faire ce que tout le monde veut faire. Il renonce à se battre pour une place en terrain surpeuplé, mais il part créer un Nouveau Monde là où personne ne veut aller.

Il se peut que vienne la reconnaissance, il se peut que les troupeaux, voyant qu'il y a là une nouvelle possibilité, viennent paître dans le champ qu'un homme avait cultivé dans l'indifférence générale, il se peut que les jeunes loups brillants viennent mettre leurs pas dans un sillon creusé dans la solitude. Qu'importe ?

Le bâtisseur a mené sa vie. Il ne s'est pas battu contre ses frères, ce qu'il était incapable de faire, et il n'en a pas été moins courageux et moins fécond. Et s'il a donné assez de valeur à son terrain pour en faire une aire convoitée, qu'il sache que les indépendants trouveront toujours d'autres zones délaissées où commencer à travailler, seuls, libres, nimbés de rêve, sous le mépris d'autrui.

Publié dans Le corps, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 06 mai 2012

Ces bêtes qu’on abat : Mes débuts dans la protection animale

C'est une saga qu'aucun scénariste n'aurait le courage d'écrire. Les films les plus gores ne sont que des comédies Walt Disney en comparaison. Les plus courageux d'entre vous auront sans doute du mal à la suivre jusqu'au bout...

C'est la saga interdite aux profanes.

AlmaSoror est fière de proposer sur son site l'extraordinaire saga de la viande. Celle qu'on ne lit jamais, celle dont on entend jamais parler, celle qui a lieu dans des endroits où l’œil citoyen ne peut pénétrer.

Si vous ne vous sentez pas capable de la lire, sachez que l'enquêteur l'a écrite. Sachez que des milliards d'individus la vivent aux portes de nos villes. Si vous n'êtes pas capable de la lire et que vous êtes capable de consommer le résultat, alors vous êtes un merveilleux citoyen du Meilleur des Mondes.

Voici donc le journal de Jean-Luc Daub, enquêteur dans les abattoirs français.

Mes débuts dans la protection animale

J’ai fait mes premiers pas dans la protection animale en 1993 à la Société Protectrice des Animaux de Strasbourg, où j’assumais la fonction de délégué. Je promenais les chiens, je nettoyais le chenil, mais très vite j’ai été amené à faire des enquêtes lorsqu’on nous signalait de mauvais traitements sur des animaux.

Je me rendais alors chez les particuliers qui faisaient l’objet d’un signalement. Ce n’était pas toujours facile. Parfois les lieux étaient isolés, parfois je me rendais dans des cités dont l’état des immeubles était déplorable, sinistre et hostile, ce qui encourageait plutôt à faire demi-tour. Et tant pis pour le chien en question. Mais non… Je suis toujours allé au bout de mes interventions, même dans les abattoirs ou sur les marchés aux bestiaux. Peut-être par inconscience. Surtout parce qu’il est impossible de renoncer à une intervention lorsque l’on sait qu’un ou des animaux sont en détresse. Et puis, il y avait la possibilité d’être accompagné par la police ou la gendarmerie, lorsque celles-ci acceptaient de se montrer coopératives.

Dans le cadre de ces enquêtes, je me rendis dans une cité de Strasbourg à fort mauvaise réputation. Avant de sonner à la porte de la personne qui avait été dénoncée, j’avais fait une enquête de voisinage pour m’assurer de la véracité des faits qui nous avaient été signalés à l’encontre d’un chien. Je sonnai et me présentai à la personne qui me dit ne pas avoir de chien. Une astuce pour la mettre en difficulté dans son mensonge me vint à l’esprit : je lui dis alors que c’étaient les gendarmes qui m’avaient demandé de venir, et que, si elle ne me laissait pas voir le chien, je reviendrais avec eux. C’est ainsi que je pus voir le chien.

Pour l’apercevoir, il fallut dégager une porte de cagibi encombrée de boîtes en carton et de deux vélos qui faisaient en obstacle. Le propriétaire ouvrit la porte, et je découvris, dans une sorte de petit placard dont la lumière du jour entrait à peine au travers des barreaux en béton, un chien assis sur une épaisse couche d’excréments. Il présentait quelques escarres dues à des blessures. J’entamai un dialogue avec le propriétaire, pour savoir notamment depuis combien de temps ce chien vivait dans ce réduit et pourquoi. Cela faisait six ans qu’il vivait dans le placard parce que, selon lui, un chien n’a pas sa place dans un appartement.

Je n’avais pas besoin d’en entendre plus. Je lui répondis que je ne pouvais pas lui laisser le chien et que, s’il n’avait pas sa place dans l’appartement, il ne l’avait pas non plus dans un placard. J’ajoutai : « J’emmène le chien et vous me signez un document attestant que vous renoncez à la propriété du chien. Si vous n’êtes pas d’accord, je reviens avec les gendarmes ». J’obtins aisément le document et partis avec l’animal, démarche qui ne se substitue pas au dépôt de plainte.

Me voici en bas de l’immeuble avec le chien, une femelle, tout à sa joie de sortir, de découvrir l’herbe, la terre et même un caillou pour jouer. Un collègue de la SPA vint le chercher. Une famille d’accueil lui fut trouvée, mais elle mourut quelques mois plus tard.

Ces bêtes qu'on abat peut s'acheter en version imprimée :

Ou bien se lire sur cette page qui lui est dédié.

Publié dans Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 03 mai 2012

Qu'est-ce qu'AlmaSoror ?

AlmaSoror est un palais aux fondations de poussière.

La lumière qui le traverse risque toujours d'en faire tomber les colonnes et les piliers en une ultime illumination : tout éclate.

Tout ce que nous touchons s'effondre en cendres, pourtant nous poursuivons notre édification.

Que cherchons-nous, à tâtons sur une route incertaine ? Deux fossés entourent nos pas. Aucun corps ne nous étreint jamais. Avide d'amour et rongé de doute, nous posons les briques blogales l'une après l'autre, sans jamais percevoir le sens profond de notre oeuvre.

Visiteurs, cherchons-nous à vous plaire ? Rien n'est mois sûr. A vous déplaire ? Non plus. Nous cherchons à exister, à vivre au moins puisque notre coeur bat et palpite comme une bête.

AlmaSoror est le chantier d'un palais qui se rêve et qui se pleure, année après année. Des amis inconnus hantent ce palais, avides d'éternité, épris d'étrangeté. Les aimons-nous ?

Des amis connus méprisent ce travail informe, chronophage, ce rêve qu'il pressentent sans issue, qui ne se traduit pas en résultat mesurable, en espèces sonnantes et trébuchantes, en récompense.

Peu importe, nous n'avons pas assez de prestance pour haïr ou pour pardonner, nous courons sans y croire, sous une pluie qui ne mouille pas. Notre chair, notre âme, notre rêve, forment la trinité clandestine, et elle marche vers son Salut sans s'occuper des houles qui l'assaillent.

Le désert des carrières à creuser, la soif au milieu des solitudes, les fontaines taries déjà, tout cela, AlmaSoror l'accepte et en tisse sa toile. C'est toute la matière dont elle édifie son palais de sable mouvant et d'éclats de rire baignés de lumière.

Vous savez désormais.

Vous pouvez rester sur nos brûlures ou partir loin de nos peines.

Vous êtes le maître de votre destinée. Nous sommes l'esclave de la nôtre.

Les larmes coulèrent en rédigeant ce testament désincarné. Elles s'ajoutent à l'ouvrage imparfait.

Le palais de l'âme-soeur s'avance à l'intérieur des foules invisibles des villes mortes. Le palais d'AlmaSoror abrite un scarabée, une salamandre, le souvenir d'une chienne.

C'est tout.

Publié dans L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 30 avril 2012

ATONE

ATONE

Psalmodie-soliloque d’un soir de la neuvième année de mariage

écrite par Edith après quatre bières (1 adelscott ambrée, 3 Noire de Slack) il y a plus de dix ans