dimanche, 18 décembre 2011

Moi, si j'avais commis...

Moi si j’avais commis tous les crimes possibles,

Je garderais toujours la même confiance,

Car je sais bien que cette multitude d’offenses

N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.

Qui reste mon appui, et sans aucun retour,

Nous ajoutons dans le corps de ce billet le commentaire de Sara, qui s'interroge sur la distnction entre "crime commis" et "crime subi".

"Moi si j’avais commis tous les crimes possibles" :

Le problème dans le crime c'est sa victime, il me semble. Si le criminel se sent mal de son crime, c'est qu'il a une "Conscience" ; il a le sentiment du mal qu'il a fait. De mon point de vue, ce sentiment lui est dicté par les règles de la société dans laquelle il vit. C'est la condamnation de la société, de son opinion, de ses lois qui le fait souffrir. Tout dépend alors à quel degré il a intégré ces lois. Se tourner vers Dieu pour se faire pardonner et pouvoir supporter son crime, c'est une démarche particulière qui soulage le coupable mais pas la victime.

La plupart des grands crimes sont commis par des gens qui ne font aucune prise de conscience du mal qu'ils ont fait, soit parce que leur psychisme n'en est pas capable (ils n'éprouvent pas de compassion), soit parce qu'ils agissent au nom d'une idée et dans le cadre d'une organisation qui justifie leurs actes. Le "bien", le "bon" est de leur côté.

La pauvre petite Thérèse de l'Enfant Jésus n'a jamais commis aucun crime. Elle en aurait bien été incapable. Outre que son poème n'est pas terrible, il exprime un sentiment de culpabilité incurable. Du coup, elle s'intéresse, se penche sur le sentiment de culpabilité auquel elle essaie de trouver des solutions.

Elle ne voie pas la victime.

Écrit par : Sara | dimanche, 18 décembre 2011

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 16 décembre 2011

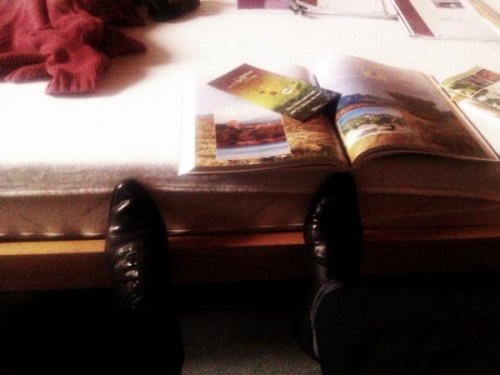

Carvos Loup : Solitaire

Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

Personne ne connaît mon pas. Mon nom est écrit quelque part. J'ai réfléchi dans une chambre, sans armes.

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 13 décembre 2011

Rien d'autre ne compte

« Les gens veulent bien se soumettre, s'écraser, être valets dans le plus profond de leur âme ; ils veulent bien hurler avec les loups, lyncher des tas de gens, renverser les pouvoirs en place et cracher sur l'autorité devant laquelle ils minaudaient la veille. Mais ce qu'ils ne supportent pas, c'est de rester trop longtemps sans maîtres devant lesquels se prosterner et sans dogme religieux ».

David Nathanaël Steene

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 10 décembre 2011

Mood Organ Playlist : Rêve

AlmaSoror participe à un jeu proposé il y a trois ans par le blog Music Lodge, blog sur lequel nous passons du temps de temps en temps...

Pour comprendre le jeu, voici un extrait de l'article du blog Music Lodge :

"Dans l'excellent Do Androids Dream of Electric Sheep (devenu Blade Runner au cinéma), Philip K. Dick a une idée futuriste à la foi géniale et terrifiante : les "orgues d'humeur" ("Mood organ"). Une idée qui m'a profondément marqué ; plus de 10 ans après l'avoir lu, j'y repense souvent. Ce Mood Organ permet de programmer des émotions que l'on souhaite ressentir à tel ou tel moment. Mélancolie, joie, peine, colère... on sélectionne le programme, et on se fait un petit "shoot" de telle ou telle émotion, selon la situation et nos envies. Idée qui m'a marqué, car je trouvais qu'au fond, elle pourrait être une excellente définition de ce qu'est la musique. Surtout dans nos sociétés modernes, où l'on a tous à disposition une impressionnante quantité de musiques diverses et variées, comprenant tous les types d'émotions auxquelles on souhaite se "shooter".

Cette idée me trottait dans la tête depuis un moment, je viens de la finaliser et vous la propose : tous ceux qui désirent participer choisiront un type d'humeur et tenteront de la suggérer au mieux via une playlist."

Music Lodge

Et pour aller écouter toutes les Mood Playlists, c'est par là...

La nôtre, Rêve, tente d'être planante sans être syrupeuse, ce qui est difficile. Disons qu'il faut être en un état état déjà flottant, en suspension dans un après-midi qui ne veut pas finir, pour en profiter au mieux.

Ce type d'expérience peut être l'occasion de relire Aldous Huxley et ses écrits sur le psychédélisme. Il avait longtemps cherché comment "ouvrir les portes de la perception"... Ces fameuses portes dont s'inspirera Jim (James Douglas) Morrison pour baptiser son rock groupe The Doors.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

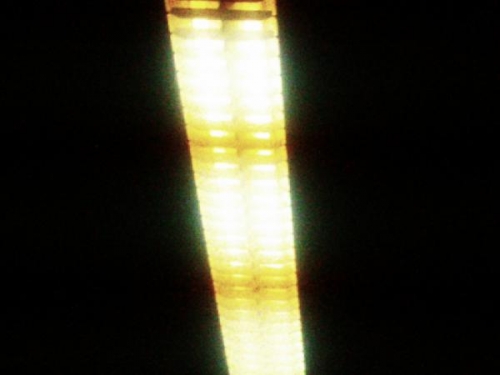

Carvos Loup : Tunnel

Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

Tunnels en labyrinthes jonchés d'habits et de chaussures abandonnés. Carcasses de bagnoles brûlées : l'odeur de la modernité recouverte, peu à peu, par les herbes et champignons que connaissent toutes les zones laissées en friche. Mon coeur, lui aussi, connaît les affres des zones laissées en friche. Néon du monde des hommes modernes, qu'espères-tu éclairer ?

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 08 décembre 2011

Être heureux en ayant tout raté

Par Esther Mar, docteur es neurasthénie

Que nous reste-t-il quand nous avons renoncé, par lassitude, à la réussite que nous souhaitions obtenir dans la vie ? Quand nous savons que nous ne réalisions pas ce que nous aurions voulu créer ; que nous n'avons pas atteint le niveau que nous visions ; que nous n'aurons plus l'enfant dont nous rêvions ; que nous n'aurions plus l'amour que nous cherchions. Reste-t-il dans l'espace et le temps qui nous sont impartis des moyens d'être heureux ? En dehors de la simple survie, que pouvons-nous faire de nos heures libres ?

Nous pouvons nous convertir à la vie.

Nous pouvons partir à la rencontre des chefs d'oeuvre de l'humanité, ceux que les siècles passés nous ont légué.

Nous pouvons apprendre à fabriquer de nombreuses choses par nous-mêmes, et atteindre à une certaine autonomie : faire nos habits, notre cuisine et si nous avons un balcon ou un jardin, nos fruits et nos légumes. Nous pouvons apprendre patiemment à réparer chaque endroit de la maison, à comprendre chaque tuyau, pour être en mesure d'entretenir notre maison parfaitement.

Nous pouvons vivre de grandes aventures intellectuelles, culturelles et spirituelles. Intellectuelles, en plongeant dans des questions irrésolues, ou encore en nous intéressant aux luttes idéologiques de ce monde, à leurs sources, à leurs tenants et aboutissants ; nous pouvons nous renseigner sur les philosophies et les idées que l’État interdit ou condamne, à celles que l’État interdisait et condamnait à d'autres époques. Nous pouvons découvrir l'histoire et la littérature de chaque pays du monde, peu à peu. Il y a tant de pays, de régions culturelles, que nous n'aurons jamais fini.

Nous pouvons étudier les religions et aller à la rencontre des enseignants, en nous rendant dans les églises qui nous entourent, en suivant les cursus initiatiques des religions pratiquées sur le territoire où nous vivons. Sans le dire, bien sûr : sans dire qu'on fait un tourisme des initiations.

Nous pouvons profiter des milliers de lieux, de beautés qui sont gratuitement à notre disposition : ponts, bâtiments, musées, bibliothèques, églises, places... de même pour les lieux et merveilles naturelles.

Nous pouvons apprendre le nom de chaque plante que nous rencontrons.

Nous pouvons développer notre capacité à rire, à partager des moments de fraternité avec qui croise notre route, nous pouvons aimer de plus en plus les oiseaux et contempler le paysage changeant des jours, la grisailles et les éclats de lumière.

Nous pouvons baigner notre vie quotidienne de beauté, de tendresse et de douceur, en embellissant notre lieu de vie, nos lectures, notre façon de parler aux autres personnes.

Nous pouvons passer beaucoup de temps à chanter, jouer, rire, rêver, goûter ce qui a lieu.

Nous pouvons aider d'autres êtres – un voisin, un pigeon, un ami – à mieux vivre, à mieux respirer.

Nous pouvons approfondir notre dignité, notre liberté, notre conscience.

Nous pouvons déployer notre bien-être physique et mental grâce à la méditation et à la relaxation, et ainsi vivre dans notre corps et nos sensations des exaltations vivifiantes.

Nous pouvons cultiver des relations de soutien mutuel et de compréhension, avec d'autres personnes, dans la durée.

Et ainsi nous avons tous les moyens d'approfondir notre connaissance, d'asseoir notre liberté intérieure, de déployer notre force vitale et d'améliorer notre vie en y favorisant le bonheur, le calme et la joie, quand bien même nous avons raté notre projet, celui qui donnait sens à la vie.

Esther Mar

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 07 décembre 2011

Fleuve littéraire, tu nous emportes

Le mardi soir est consacré au roman-fleuve de Romain Rolland, Jean-Christophe.

A quelques centaines de mètres de l'immeuble où Jean-Christophe a été écrit, nous lisons dans une petite pièce au fond d'une cour, entre 20h30 et 22h30.

La prêtresse fournit la boisson et le fromage. Ceux qui veulent peuvent amener autre chose.

Correction du 7 décembre MMI : la prêtresse s'étant rendue compte qu'elle est la seule à manger autant de fromage, elle décide de constituer également une belle corbeille de fruits.

Résumés

des offices littéraires jean-christophiens

L'an MMXI

V°office (6 décembre)

Officiants

Vincent Pt, Laure, Agnès, Émilie, Anthony, Vincent St, Emmanuel, Édith

Bière de brie et brie de Meaux

L'adolescence continue et avec elle son cortège d'amères amours.

L'amitié qui liait Otto et Christophe a crevé comme un ballon, disparu aussi vite qu'elle est née. D'ailleurs, Otto est parti étudier loin, à l'université.

Mais une autre histoire, non moins passionnelle, débute entre Christophe et sa nouvelle voisine Minna de Kérich. Quand la charmante madame de Kérich réalise la flamme naissante entre sa fille et le jeune professeur de piano de celle-ci, sa sympathique bienveillance envers le garçon fond comme neige au soleil. Elle emmène Minna en vacances dans la belle et grande ville de Francfort et s'applique à lui faire oublier le jeune garçon, certes doué et amoureux, mais incapable de tenir une fourchette correctement ou de mâcher bouche fermée.

Christophe se rend brutalement compte qu'il est devenu persona non grata chez les Kérich, une humiliation de plus dans sa vie qui n'en a pas manqué, entre un père alcoolique et flambeur, une mère d'un milieu social inférieur aux célèbres musiciens Krafft, ses désirs d'être un artiste libre et sa posture de valet-musicien.

IV°office (29 novembre)

Officiants

Vincent St, Dominique, Anthony, Jérémie, Alexandre, Caroline, Agnès, Laure, Edith

Anjou-Village et Saint-Nectaire

L'enfance est derrière nous, Jean-Christophe, après la mort de son cher grand-père Jean-Michel Krafft, est entré dans l'adolescence.

Devenu soutien de famille, il travaille sans cesse.

Un jour, dans un bateau, il rencontre un garçon, Otto. Ils font connaissance et c'est la première fois que Jean-Christophe, d'ordinaire si solitaire, si loin des enfants de son âge, a un ami.

Cette amitié entre Christophe et Otto est passionnelle, mais après quelques mois de passion suprême on sent poindre le dépit mutuel.

III°office (22 novembre)

Officiants :

Francis, Dominique, Vincent, Agnès, Anne, Emmanuel, Caroline, Édith

Camembert et Cidre de Normandie

Petit musicien prodige, il ressent l'humiliation d'être utilisé, d'être montré comme un singe savant à la cour ducale : que fait-on de sa dignité ? Comment les membres de sa famille peuvent-ils se comporter volontiers en valets ?

Les exemples autour de lui sont contradictoires : les Krafft, musiciens de talent, ambitieux, volontiers valets envers les ducs mais aussi volontiers méprisants envers le peuple, s'opposent à sa famille maternelle, plus simple, sans haute culture, mais aussi plus libre. Où se situer, que choisir entre ces deux modèles ?

Jean Christophe en tout cas est décidé à devenir compositeur de musique. La vie est ambivalente : grands moments de douleur et de maltraitance, visions extatiques musicales et mystiques, magnifiques promenades nocturnes au son des grenouilles et des grillons, sous les étoiles.

Le style de Romain Rolland est toujours aussi somptueux, ample, à la fois structuré et poétique : comment se fait-il qu'on l'ait tant oublié ?

II°office (15 novembre)

Officiants

Dominique, Jean-Pierre, Vincent, Agnès, Emmanuel, Francis, Laure, Edith

Gewurztraminer et Munster

Nous avons lu les premières révoltes du petit Jean-Christophe, qui découvrait les différences sociales : sa mère Louisa est cuisinière chez des bourgeois, à qui elle parle avec déférence. Son beau costume est en fait un vieux costume du fils des bourgeois, ce que celui-ci fait remarquer en ricanant.

Jean-Christophe se révolte aussi contre l'école.

Il refuse d'être un enfant prodige du piano dont on exploite les dons.

Il découvre enfin que son père Melchior est alcoolique et en subit les effets.

Mais son grand-père Jean-Michel est une ressource vivifiante ; le monde imaginaire, la capacité d'invention, de contemplation, la vie mentale, sont également des ressources et des grandes forces de l'enfant. Le style de Romain Rolland est toujours aussi ample et beau.

I°office (8 novembre)

Officiants

Laure ; Alexandre ; Francis ; Vincent ; Dominique ; Jean-Pierre ; Stéphanie ; Emmanuel ; Édith

Fourme du puy de Dôme et Monbazillac

Romain Rolland a inventé l'expression « roman-fleuve » ; il a inventé l'expression « sentiment océanique », qu'on trouve dans sa correspondance avec Sigmund Freud. Il a milité pour l'Europe fraternelle ; il a été l'ami de Tolstoï et de son disciple Gandhi ; il a, comme eux, défendu les animaux. Il a été un pionnier de la musicologie.

Son roman Jean-Christophe, qui lui a fait obtenir le prix Nobel, a rendu ardents et fébriles d'enthousiasme des jeunes gens du monde entier pendant toute la première partie du XXème siècle. Dans le monde communiste il est demeuré un héros. Aujourd'hui, il est plus lu et étudié à l'étranger qu'en France.

Mais son Jean-Christophe a été conçu, et les premiers jets ont été écrits au 162 boulevard du Montparnasse, dans l'obscurité.

C'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'obscurité, un petit groupe de têtes fêlées se rassemble au 13 boulevard du Montparnasse le mardi soir, pour lire à voix haute le premier roman-fleuve, l'histoire de Jean-Christophe Krafft. Nous avons appris des choses sur la naissance et l'enfance de notre héros.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 05 décembre 2011

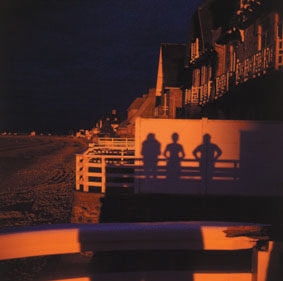

Comment s’effectue la traversée d’une époque troublée ?

Nous avons reçu il y a quelques jours un étrange billet de Katharina (F-B).

Lecture, relecture, et bonheur de la voir revenir sur la webasphalte almasororienne. Voilà donc, "Comment s’effectue la traversée, dans la dignité et la liberté, d’une époque troublée ?", par Katharina Fluch-Barrows.

Comment s’effectue la traversée, dans la dignité et la liberté, d’une époque troublée ?

Des contradictions nous étreignent.

Contradiction, entre l’admiration du sacrifice et l’envie de sécurité.

Comment rejoindre nos héros sans finir comme eux, brûlés sur un bûcher, enfermé dans un camp, crevé au bord d’un champ de bataille, lobotomisé dans un asile ? Et nos héros célèbres sont célébrés, mais quid de leurs égaux en courage qui n’ont pas atteint la notoriété ?

Une des solutions pour étancher notre soif de sacrifice peut être de se sacrifier, non pour une idée ou une cause, mais l’art, ou pour l’aide des autres. Quant à l’envie de sécurité, on peut essayer de la satisfaire en trouvant la sécurité dans les relations humaines avec ceux que nous rencontrons et qui nous entourent.

Contradiction, entre engagement politique et quête d’intemporel.

L’engagement politique souvent entre en conflit avec la quête d’éternité, d’intemporalité. Il oblige à se concentrer sur des contingences actuelles, des débats qui n’auront plus lieu demain, quand la noblesse et la beauté des choses tiennent, comme l’a dit Leonard de Vinci, à leur éternité.

On peut chercher quelles valeurs, quelles formulations pourraient rassembler (presque) tous les clans en présence : s’élever au-dessus de la mêlée pour tenter de voir si les combattants des deux côtés ne cherchent pas, au fond, la même chose. Quelle est cette chose ? Il faut axer son engagement sur elle.

Contradiction entre besoin d’expression et peur de la répression.

Face à des évènements et des situations déplaisantes, face à un silence qui oppresse ou à un mensonge, l’envie première qui monte est de prendre la parole pour établir la vérité. Or, si la situation est déplaisante et qu’elle le demeure, c’est qu’un certain nombre de personnes et d’institutions ne veulent pas que cette vérité soit dite.

Une façon de s’exprimer sans s’exposer outrageusement consiste à transmuter la vérité que l’on veut dire. Il faut transmuer l’expression brute du message en expression pure. Dans tous les domaines littéraires, et même dans la conversation, tâcher de dire le fond des choses sans parler des choses elles-mêmes. Exprimer la vérité nue, sans l’envelopper de son contexte. Elle n’en aura pas moins de poids, et pourra même servir à d’autres gens, en d’autres temps, pour d’autres contextes, libérée qu’elle sera des détails du temps présent.

Contradiction entre nos amis, ennemis les uns des autres.

Certains évoluent dans un monde social, idéologique, intellectuel uni : leur monde est assez uniforme pour qu’ils puissent organiser une soirée, un mariage, ou bien s’exprimer publiquement sans choquer atrocement tel ou tel groupe. Mais, pour ceux qui vivent entre deux ou plusieurs mondes, comprenant des opinions diverses ou opposées, bâties sur des analyses de la réalité qui ne se rencontrent jamais, analyses fondées d’après des expériences profondément différentes, comment concilier tout son monde ? Comment être d’accord avec l’un sans se créer un ennemi de l’autre ?

Une règle de comportement pourrait être de ne jamais se créer d’ennemi personnel : éviter tout mépris, toute colère, toute vantardise. On peut exposer ses contradictions, ses hésitations internes, ses déchirements, si on le fait d’un ton calme, sans but de choquer ou de se démarquer. Un peu comme quelqu’un décrirait son handicap physique, qui peut être une richesse, décrire ses conflits et reconnaître ce qu’ils nous apportent.

Contradiction entre solidarité avec les autres et désir de survie personnelle.

Il est vrai que certaines situations nous demandent de choisir entre notre survie personnelle et la solidarité avec les autres. Ces situations tragiques et rares sur le plan pur de la survie physique, se multiplient dès lors qu’il s’agit de survie sociale.

Plutôt que d’hésiter longtemps entre se sauver et sacrifier l’autre, ou bien se compromettre sans être sûr de sauver l’autre, une possibilité qui nous est offerte est de multiplier ses savoir-faire, ses modes de survie et de les transmettre aux autres. Par exemple, en cas de pénurie de nourriture, la solidarité consiste à priver ses enfants pour partager avec les voisins. La survie personnelle consiste à privilégier d’abord ses enfants. La transmission des savoirs consiste à limiter nos dépendances extérieures en augmentant nos compétences (exemple, culture de navets dans un appartement), et, plutôt que de partager les navets, donner la recette de leur culture et de leur conservation. Augmenter et diffuser nos savoir-faire permet de se libérer de la dépendance des autres et d’amplifier l’autonomie de chacun.

Contradiction entre désir de compter et peur d’être mis au ban.

Les époques troublées sont peu sûres, c’est une lapalissade. Qui peut dire quel choix faire et de quoi seront faits les manuels d’histoire de demain ? Faut-il prendre le risque de faire sa carrière et de finir devant une cour de justice ou bien doit-on renoncer à la vie publique – quelle qu’elle soit – pour ne pas risquer d’être mis au ban ?

L’ambition doit être affinée. Mieux vaut renoncer aux honneurs, aux premières places, à la compétition : on s’attachera ainsi à ne se faire remarquer que pour des paroles, des actes non motivés par l’avidité, mais par autre chose, de plus profond, et de plus justifiable en cas de pépin.

Contradiction entre détachement et engagement.

Face à la désagrégation du monde, faut-il intégrer une milice privée qui rétablira l’ordre ou se retirer dans son jardin pour contempler l’éternel végétal ?

L’engagement ne devrait jamais être source de trahison ; le détachement ne devrait jamais être source de lâcheté. On peut toujours se retenir de faire la fête quand d’autres souffrent, on peut toujours se retenir d’un acte de courage s’il doit détruire des vies. Le détachement en lui-même peut être vécu comme un engagement à servir des choses plus hautes que la haine et la mort ; l’engagement quant à lui peut mener à un détachement (vis-à-vis de son confort, mais aussi vis-à-vis de ses valeurs et idéaux initiaux). Il est bon de se rappeler que héros et traitres sont dans les deux camps. Quelle guerre civile a jamais opposé un groupe de héros à un groupe de traitres ? Cela n’existe pas. Les frontières du cœur et de l’abnégation ne sont pas celles des armes et des drapeaux.

Contradiction entre vouloir participer au combat collectif et peur de se tromper de camp.

Cette contradiction rappelle plusieurs contradictions précédentes, la joie fraternelle du partage et de l’amour, de la libération de quelque chose, est ce qui relie les combattants d’une armée. De deux armées. De deux armées qui se laminent l’une l’autre. Quand on a le choix de l’armée, comment choisir ?

Se souvenir que les camps dépassent les clans. Il y a le camp extérieur (l’armée, le clan), bien déterminé ; et il y a le camp intérieur (la substance de notre choix, sa raison morale). Je pense qu’il ne faut jamais sacrifier le camp intérieur au camp extérieur. Combien de gens, à cause d’une émotion initiale, d’un choc, d’une prise de conscience à un moment donné, ont embrassé une cause qui les a menés trop loin, bien au-delà de ce qu’ils ont voulu défendre, et même qui les a poussés à des actions contraires à l’émotion de révolte et de justice initiale ?

Katharina Flunch-Barrows

(Photos d'Olympe Davidson)

Publié dans Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 02 décembre 2011

Trois esthètes du XX ème siècle : Romain Rolland, Jacques Benoist-Méchin, Raoul Vaneigem

Trois grands stylistes de la langue française, dont je n'ai pas entendu parler à l'école.

Romain Rolland - pourquoi cet homme n'est plus lu en France aujourd'hui ? Il l'est, ailleurs. Disciple de Tolstoï, c'est lui qui a fait connaître Gandhi en France, c'est lui qui a donné à son ami Sigmund Freud l'idée du sentiment océanique.

Son roman Jean-Christophe est un chef d'oeuvre, un arc en ciel où se mêlent en un même scintillement les couleurs du style littéraire, de la structure et du scénario, de la philosophie et de la vision mystique. Un arc en ciel ancré dans l'histoire européenne de l'aube du XX° siècle.

"Le corps et l'âme s'écoulent comme un flot. Les ans s'inscrivent sur la chair de l'arbre qui vieillit. Le monde entier des formes s'use et se renouvelle. Toi seule ne passes pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure. Tu es l'âme profonde."

in Jean-Christophe, 1912

Jacques Benoist-Méchin, on sait pourquoi cet homme n'est lu que dans les arrières salles, les boudoirs, les bureaux cachés. C'est parce qu'il subit le sort de ceux qui se sont "trompés de camp" lors de la seconde guerre mondiale. Condamné à mort à la Libération, grâcié par le président Auriol et enfin embauché en sous main par les gouvernements français pour des missions dans les pays arabes qu'il adorait, il a toujours écrit, que sa vie se déroule dans les salons mondains et les ministères, en prison, en voyage... Plus qu'un historien, c'est un chroniqueur de son temps, qui rappelle Thucydide et Joinville, une des plus belles langues de notre langue du XXème siècle.

"Passe devant nous, semblable à une citadelle resplendissante de blancheur, l'Olympic Cloud, un pétrolier de 30 000 tonnes... Ce château de rêve glisse lentement devant nos yeux. Sa gloire immaculée domine de haut le désert, les dunes et le faîte des palmiers.

Ce palais majestueux a l'inconsistence d'un mirage. Il semble sur le point de se dissoudre dans la nuit."

In Un printemps arabe, 1959

Raoul Vaneigem vit encore, lui, l'anarchiste, ex-ami de Debord et situationniste. Je ne sais trop qu'en dire, sinon que son écriture a du souffle et qu'elle m'a revivifiée lorsque j'étais salariée et travaillais dans un bureau.

"Ils croient mener une existence et l'existence les mène par les interminables travées d'une usine universelle. Qu'ils lisent, bricolent, dorment, voyagent, méditent ou baisent, ils obéissent le plus souvent au vieux réflexe qui les commande à longueur de jours ouvrables.

Pouvoir et crédit tirent les ficelles. Ont-ils les nerfs tendus à droite ? Ils se détendent à gauche et la machine repart. N'importe quoi les console de l'inconsolable. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont, des siècles durant, adoré sous le nom de Dieu un marchand d'esclaves qui, n'octroyant au repos qu'un seul jour sur sept, exigeait encore qu'il fût consacré à chanter ses louanges.

Pourtant, le dimance, vers les quatre heures de l'après-midi, ils sentent, ils savent qu'ils sont perdus, qu'ils ont, comme en semaine, laissé à l'aube le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils n'ont pas arrêté de travailler".

In Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l'opportunité de s'en défaire, 1990

J'ai des rêves, des quêtes. Je n'ai pas tout lu de ces trois hommes. Je voudrais entendre l'oeuvre musicale composée par Benoist-Méchin, Equateur.

J'ai des réserves. Je n'aime pas la passion de Benoist-Méchin pour les sociétés complètement mysogines, tels le nazisme ou l'islam ; je n'aime pas la passion de Vaneigem pour les sociétés complètement machistes, celles des nomades qu'il décrit en déployant son style avec fougue. Ces réserves ne sont pas d'ordre litttéraire. Elles n'ont donc aucune espèce d'importance puisque la littérature est libre et flotte bien plus haut que les idées ou les actions.

J'ai une admiration pour ces trois plumes, bien que Benoist-Méchin ait pu taper à la machine, et Vaneigem sur un ordinateur, au moins pour la partie récente de son oeuvre.

Dans ces trois styles, une sensorialité démultipliée, la sensualité de la vie transmuée dans la sensualité des mots, un grand amour des expériences concrètes et la capacité de s'élever très haut dans l'abstraction.

Ils sont je crois parmi les trois plus grands écrivains du XX°siècle, en langue française. Il y en a d'autres, mais ceux-cis sont bien peu cités.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Carvos Loup : Escargot

Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

L'imposant marbre m'accueillait ce jour là comme les autres jours : je ne savais pas que je vivais dans le luxe. Je ne m'en rendis compte que lorsque mon travail au Ministère des arts et des lettres s'arrêta. Alors seulement je compris qui j'étais et que j'étais poète, et je regrettai amèrement d'être resté de marbre face au marbre et aux tapisseries ex-royaux.

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 29 novembre 2011

Un billet sur Mongo Beti ?

Jean Bouchenoire, que nos lecteurs n'apprécient pas tous, mais qi'ils lisent souvent avec fébrilité, nous livre ses réflexions alors qu'il est plongé dans la lecture de l'écrivain franco-camerounais Mongo Béti.

Pour donner un contrepoint passionnant à son nationalisme identitaire militant, nous mettons après son article quelques extraits d'une entrevue d'Edouard Glissant à la fin de sa vie, empruntée au journal Télérama, ainsi qu'une vidéo de l'INA le montrant en 1957.

Un billet sur Mongo Beti ?

Pourquoi ? Parce que j'ai lu, ces dernières semaines, la passion au coeur, un violent enthousiasme au ventre, une exaltation profonde du cerveau, L'histoire de l'Afrique de Joseph KI-Zerbo, et ensuite une bonne partie de l'oeuvre protéïforme mais unifiée sous le drapeau de l'intelligence combattante et de la liberté bien-comprise, de Mongo Béti le bien-nommé.

Un extrait de l'hommage de Bernadette Ngono, sur le site d'Aircrige:

"En 1939, alors qu'il a 7 ans, son père est assassiné à Mbalmayo, son corps jeté dans le fleuve. Qui a commis ce meurtre? On ne l'a jamais su. Sûrement un homme décidé à briser l'élan de ce nègre entreprenant. C'est donc en orphelin qui s'attache à respecter les voeux de son père qu'Alexandre entre en 6ème au petit séminaire d'Akono, dans la lointaine banlieue de Yaoundé. Il y est pensionnaire, apprécie l'enseignement général qu'il y reçoit des pères blancs, mais manifeste déjà une insoumission aux obligations religieuses. Car l'adolescent est conscient de ce que son peuple est entrain de perdre bien plus qu'il ne reçoit: les valeurs culturelles sont déniées, les rites ancestraux sont interdits, les foyers à destination des jeunes fiancées, appelés "sixas", sont plutôt des pourvoyeurs en main d'oeuvre gratuite pour les missions. On connaît ce conflit qui a déchiré des générations d'Africains: "ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie?", or ici, on est forcé à l'oubli tout en souhaitant apprendre. Les pères blancs géreront ce conflit à sa place en l'excluant de leur établissement dès la fin de la classe de 5ème".

De Mongo Beti on peut lire la Ville cruelle (publié sous le nom d'Eza Boto) et le Pauvre Christ de Bomba.

Sans haine et sans amour : Mongo Béti donne le coup d'envoi à son oeuvre aux titres qui éblouissent, aux personnages qui savent être à la fois charnels et emblématiques.

Ville cruelle est un premier roman, c'est à la naissance d'un écrivain qu'on assiste.

Le pauvre Christ de Bomba c'est la prolongation d'un style qui s'éveille, d'une langue qui s'approfondit, d'une pensée qui se cache derrière les belles histoires pour mieux illuminer de sa clarté tranchante les cerveaux endormis des lecteurs télévissés. Le pauvre Christ de Bomba fait scandale. Et nous, si nous disions ce que nous vivions au quotidien, sans ambages, nos haines recuites, nos humiliations, notre stupéfaction d'être vendus par nos gouvernants, notre ahurissement devant l'arrogance de ceux qui viennent manger dans notre assiette et nous cracher ensuite à la figure, nous ferions bien scandale, nous aussi.

Quant à son livre Main basse sur le Cameroun, il lui a valu de nombreuses persécutions par les élites camerounaises et françaises.

Ce qui m'amuse aujourd'hui, mes amis, c'est que les Français nationalistes, qui veulent défendre leur pays et rester fidèles à leur propre histoire, faite d'errances et de lumières, subissent l'acharnement qu'ont subi les écrivains et militants africains au cours du XX° siècle, un acharnement de la part de leurs propres élites, et un mépris haineux de la part de ceux qui veulent les remplacer, les convertir, les coloniser en prenant leur place sur leur terre.

Les identitaires français d'aujourd'hui n'ont plus qu'à lire avidement les grandes oeuvres des écrivains d'Afrique noire qui, avec des idées différentes, des théories contradictoires, des visions opposées les unes aux autres, ont posé leur pierre littéraire, souvent accompagnée d'un paiement en nature, via de minutieuses et incessantes persécutions, à la libération de leur peuple.

Etrange ironie de l'histoire, que ceux pour qui ils écrivaient, pour les libérer de l'Europe, s'agglutinent en Europe quand leur pays est libéré politiquement. Etrange ironie de l'histoire que les identitaires français d'aujourd'hui s'insurgent contre les impérialistes et immigrationnistes de tous les temps pour mieux affirmer le droit à se sentir en France en pleine Île de France.

Car ce que l'élite française a fait dans ses colonies, elle le fait aujourd'hui sur le sol hexagonal. Détruire les maisons pour fourguer tout le monde dans des barres d'immeubles d'une laideur auparavant inégalée, dresser les uns contre les autres, favoriser l'explosion des familles, détruire les liens qui tiennent les gens entre eux, casser toute tradition, toute idée susceptible de constituer un barrage contre la grande soupe qu'ils veulent faire de la France, interdire via le Centre National du Cinéma, qui autorise et sanctionne toute la production cinématographique du pays, toute expression populaire digne, et surtout, culpabiliser à outrance ceux qui s'opposent à la nouvelle France multiculturelle, en les présentant comme l'incarnation du Mal Absolu : le fascisme. (En quoi donc, mes dieux ! la lutte pour rester soi-même face aux bulldozers financiers et aux mammouths politiques se rapprocherait du "fascisme"?)

Et je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, million d'amis, milliard de frères, nuage déployé d'humains. Mais je chante sur le blog d'AlmaSoror tant que sa tenancière m'y autorise, et je vous ai dit ce que je pense en profondeur des invasions barbares, qu'il s'agisse de celle des légions romaines en Gaule, de celle des administrations européennes en Afrique et de celle des hordes d'immigrés en France.

Jean Bouchenoire, qui vous salue.

Photos de Jean Bouchenoire par Mavra Nicolaievna Vonogrochneïeva

En guise de réponse à Jean Bouchenoire, des extraits d'une entrevue donnée par Edouard Glissant avant sa mort (2011), et une vidéo de lui datant de 1957

Extrait de l'interview téléramesque qu'on peut lire ICI

Dans ces moments-là, on devient un homme révolté ?

Quand on est militant, on n’est pas révolté. Le révolté est impuissant. Le militant, lui, sait quoi faire, ou du moins il le croit. En tout cas, il a de quoi faire.

(...)

Votre engagement militant, vécu très librement, hors des partis, n’a jamais éteint votre création. Vous avez toujours lié poétique et politique, certain que la première précédait en général la seconde. Mais avez-vous craint, un moment, que le combattant anticolonialiste prenne le pas sur le poète ?

Le militant peut devenir féroce, cruel. Il peut devenir aveugle et se briser intérieurement. J’ai fait attention à cela. De telles déformations proviennent de l’obligation pour un militant d’adopter sans réserves son dogme, de bâtir son idéologie. Les nécessités de sa lutte ne lui laissent pas le temps d’envisager des problématiques. J’ai connu des militants qui souffraient de cet état.

(...)

Poétique et politique ont parfois du mal à s’accorder. Votre ami Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 pour Texaco, a dit combien il pouvait être dur d' « écrire en pays dominé » : « Comment écrire alors que ton imaginaire s’abreuve, du matin jusqu’aux rêves, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? » (Ecrire en pays dominé, éd. Gallimard, 1997.) Avez-vous eu le sentiment – l’avez-vous encore ? – d’« écrire en pays dominé » ?

Je ne suis pas d’accord avec Chamoiseau. Comme l’a remarqué Frantz Fanon, on peut être dominé de plusieurs manières. Si on est dominé par une détérioration intérieure, c’est-à-dire si l’être lui-même est déconstruit en profondeur, et s’il accepte ou subit passivement cette déconstruction, alors, effectivement, on ne peut pas écrire. Ecrire, c’est souffrir sa liberté. Un être dominé, assimilé, ne produira qu'une longue plainte aliénée.

Si on est dominé dans la vie sociale et quotidienne, mais en gardant toute sa puissance d’imaginaire, c’est autre chose. Quand le Martiniquais ne peut s’imaginer autrement que comme français, c’est son imagination qui est détruite ou déroutée. Mais même dans cet état d’aliénation, son imaginaire persiste, s’embusque, et peut à tout moment lui faire voir le monde à nouveau. Et moi, je lui dis: « Agis dans ton lieu, pense avec le monde. »

Ce que vous reprochez à la France, c’est sa propension à faire la morale à la terre entière ?

Je ne reproche rien à la France. Mais voyez l’expression « la-France-patrie-des-droits-de-l’homme ». Cela n’enlève rien à la grandeur de ce pays, mais cette expression, à mes yeux, n’a pas de sens. Les droits de l’homme, de la femme, de l’enfant, ont des variantes tellement relatives sur la surface de la Terre. Dans certaines tribus précolombiennes, on organisait le suicide rituel des vieilles personnes qui ne pouvaient plus suivre le groupe dans son nomadisme. Le vieux qui ne pouvait plus ni bouger ni travailler et qui menaçait l’équilibre et la vie de la communauté finissait sa vie dans un suicide rituel, au cours d’une grande cérémonie festive. C’était le dernier service qu’il rendait et c’était la dernière joie qu’il partageait. Au nom des droits de l’homme, un Occidental dira que cette pratique était profondément inhumaine, et de son point de vue, il aura raison, sans voir cependant que, chez lui, dans les rues des grandes villes, des centaines de gens meurent sur les trottoirs dans des conditions infiniment plus inhumaines et dégradantes, parce qu’ils ne peuvent plus ni bouger ni travailler.

Comment définir les droits de l’homme de manière réellement « universelle » ? Mettre en apposition les diverses conceptions des humanités – ce que j’appelle une « poétique de la relation » – serait beaucoup plus profitable à tous. En France, la colonisation a été justifiée, au départ, au nom de telles idées « universelles ». Au nom d’une mission civilisatrice à laquelle Jules Ferry et beaucoup d’hommes de gauche ont sincèrement cru. Il s’agissait de répandre sur le monde les idées des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, mais l’exploitation des matières premières et des produits manufacturés restait la seule nécessité.

Edouard Glissant

Publié dans Chronos, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 26 novembre 2011

Ultra-conservateurs et Ultra-libérés, vos enfants ne connaissent-ils pas la misère intérieure ?

Un billet d'Hélène Lammermoor

Faut-il lire Sida mental, de Lionel Tran, en écoutant Miserere Nobis d'Henryk Gorecki ?

Imploration

Il est temps de s'intéresser aux enfants sacrifiés par la libération sexuelle. Nous connaissons les souffrances des écoles catholiques, les tortures mentales des curés, les sévérités extrêmes des parents rigides, les perversions hypocrites des éducations religieuses, nationalistes, rigoristes.

Mais dans le film Mai 68, mes parents et moi de Virginie Linhart comme dans le texte de Lionel Tran, c'est du saccage effectué par les libérés sexuels qu'il est question.

Dans le film, un fils de féministe raconte qu'il entendait les copines de la mère relater un viol et exulter à l'idée d'arracher les couilles à tous les mecs pour se venger. La nuit, ensuite, il ne dormait pas, les cheveux dressés sur la tête. Une fille se souvient de passer des journées et des soirées seule, à regarder la famille normale d'en face, les déjeuners et dîners des parents et enfants autour de la table, et rêvant de tels rassemblements. Jugement parental tranchant : tu ne veux tout de même pas être une ridicule petite bourgeoise ?

Parents imbus d'eux mêmes qui piétinent les émotions de leurs enfants au nom de leur idéologie ! Non, la libération sexuelle n'a pas libéré l'enfance de la toute-puissance parentale. Elle en a modifié les codes.

De même que l'ex-Mao Claire Brière-Blanchet (dans Voyage au bout de la révolution) regrette la mort de sa fille qu'elle attribue à son engagement de libérée (je suis une sale bourgeoise et je dois me faire baiser par des ouvriers aux réunions politiques, je ne dois pas m'occuper petit-bourgeoisement de mes enfants, mais au contraire les abandonner à la maison pour aller faire la révolution), de même, Rudyard Kipling dessoûlé d'un coup de ses propres nectars mystico-guerriers, regretta la mort d'un fils qu'il avait poussé à s'engager sur le front avant même l'âge requis tandis que lui restait à écrire chez lui.

Sacrifier son enfant à Dieu ou au sexe, à la patrie ou à la révolution, à la droite ou à la gauche, à la norme ou à la transgression, c'est tout comme.

Les enfants, dans les deux scénarios, ne sont pas des êtres de chair et d'os mais des témoins d'un engagement.

Faire dix gosses, affubler les fillettes de longues jupes et raser les garçons, les embrigader dans des camps où soumission et confession détruisent la liberté, ou bien changer de partenaire tous les deux ans, pondre des gamins de temps en temps avec diverses personnes, et leur laisser entendre qu'on baise avec un pote dans la pièce à côté, c'est tout comme.

Même déconnexion totale entre les idées éducatives et la réalité du cœur et du corps des petits êtres qui poussent. Même oubli qu'un homme est un mammifère et un poète, avec des besoins collectifs et des désirs individuels qui n'appartiennent pas au monde des idées, religieuses ou politiques, mais au cœur de l'expérience quotidienne.

Être l'enfant d'un parent qui trouve consternant l'image d'une famille tranquillement assise autour de la table pour déjeuner ; être l'enfant d'une mère contente de faire enfin subir à son fils ce que des filles ont longtemps subi par leurs pères (l'humiliation, le mépris sexuel, la haine sournoise, la pitié assassine) ; être l'enfant de parents qui trouvent merveilleux de baiser devant leurs gosses, d'embrasser des inconnus dans la rue pendant qu'il attend à côté, seul dans l'immensité de son désespoir.

Et surtout, être l'enfant de parents fiers de leur révoltes, qui considèrent que leurs rejetons sont de petits bourgeois à tendance conservatrice. Comment, enfant de sperme inconnu, tu souhaites savoir qui es ton père ? Bourgeois ! Minable ! Ben quoi ? Ça te déplaît que j'ai payé 250 000 euros une mère porteuse pour te confectionner ? Nullard ! Bigot ! Crachouillis d'un autre siècle !

Il y a tant de points communs entre les familles chrétiennes et musulmanes traditionalistes et entre les enfants des libérés sexuels ! C'est presque la même éducation sauf que c'est l'inverse. Écraser son enfant sous le poids de son propre plaisir, le punir de ses propres frustrations, c'est ce que font les parents ultrareligieux et les parents ultralibérés.

Agenouille-toi ! Dans un cas ; Baise ! Dans l'autre. Avec la même certitude d'être génial, et que si le gosse rechigne, c'est qu'il n'a pas sa place au paradis/dans la société.

(post scriptum épuisé :

Mais le plus douloureux, c'est de voir que, vieillissants, nos parents trahissent eux-mêmes les idées pour lesquelles ils nous ont tant fait souffrir.

La fille de Mai 68 qui passait ses soirées seule à six ans... voit ses parents emmener leurs petits-enfants au Square et trouver cela délicieux.

Le fils fracassé, rendu impuissant par la peur de la damnation... découvre que son père qui tenait la cravache morale couchait avec sa belle-soeur.

Et cette fille qui a assisté l'année dernière au remariage de son père. Il y avait des petits coeurs sur les assiettes. Ne l'avait-elle pas entendu, à des âges très tendres, ricaner sur l'ordre bourgeois et lui raconter, avec force détails, mots crus, délectation vulgaire, dans quelles positions humiliantes il b... ses collègues féminines, dans ses locaux professionnels ?)

Hélène Lammermoor

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 25 novembre 2011

Carvos Loup : échecs et jeux

Carvos Loup intervient le vendredi sur AlmaSoror, avec une photo illustrée par une phrase ou deux.

Ils parlaient devant moi et je n'écoutais qu'eux. La dame et le jeune homme jouaient aux échecs en échangeant des mensonges sur leurs vies respectives. Je me demandais quel lien de parenté ou d'amitié les unissait. Je me demandais s'ils savaient qu'ils mentaient.

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 22 novembre 2011

La solitude des champs de blogs II

A Hélène Lammermoor, amicales remontrances et bises amères, par une brise novembrale, en écoutant la pluie qui ne vient pas, le vent qui bruisse à peine, le froid qui claque et l'électrorock des Shudder to Think.

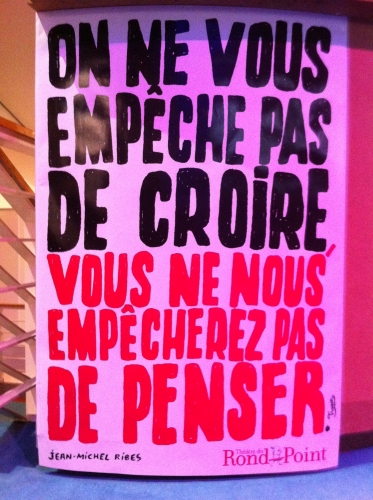

Si quand j'avais quinze ans on m'avait dit que le 18 novembre 2011, je découvrirais l'oeuvre d'Edgar Varèse sur Internet, avec un sentiment mitigé, qu'avec un téléphone attaché à rien je prendrais une photo d'une grue derrière une affiche au premier plan dans la rue, puis d'affiches, affiches, affiches, boulimie de photos des affiches assassines de la rue ! que de ce téléphone, immédiatement, j'enverrais quelques unes de ces photos dans un lieu qui n'existe pas, peuplé de millions d'hommes, que chacun pourrait voir la photo et lire les mots que j'écris à côté, que je pourrais ainsi raconter une scène de ma vie en appuyant sur les petits boutons d'un téléphone, j'aurais cru à une émigration dans sur autre planète. Mais je n'ai pas changé de planète : la planète a beaucoup changé. Je suis toujours là, vers Montparnasse, je n'ai pas encore de rides à mon visage et moins de crises d'angoisse. Des mots que j'emploie tous les jours certains n'existaient pas. Comment pouvais-je deviner que je deviendrais blogueuse quand le mot blog n'existait pas et que j'ignorais l'existence naissante d'Internet ? J'avais quinze ans et j'hésitais à vivre. Aujourd'hui, j'en ai trente-trois et j'ai renoncé. Je blogue.

Phototexte d'Edith de CL

Publié dans Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 18 novembre 2011

Vigny aux temps électros

"Toi que tes compatriotes appellent aujourd'hui merveilleux enfant ! que tu aies été juste ou non, tu as été malheureux ; j'en suis certain, et cela me suffit. - Âme désolée, pauvre âme de dix-huit ans ! pardonne-moi de prendre pour symbole le nom que tu portais sur la terre, et de tenter le bien en ton nom".

Alfred de Vigny, in Dernière nuit de travail, écrit du 29 au 30 juin 1834

"Vigny, attristé par la faillite de "l'esprit pur", ému par tant de suicides d'artistes, voulut porter sur la scène cette grande pitié du poète et de l'homme de lettres. En février 1833, deux jeunes poètes, Escousse et Le Bras, s'étaient asphyxiés, et déjà on avait vu succomber sous la misère un Hégésippe Moreau, un Charles Lasailly, un Aloysius Bertrand. Au moment même des représentations de Chatterton, Emile Boullaud, qui venait de commencer une traduction en vers des Lusiades de Camoëns, se laissa mourir plutôt que de tendre la main. Les journaux étaient pleins de récits désespérés. L'opinion commençait à s'émouvoir et des protestations contre cet état de choses commençaient à se faire entendre cà et là. Balzac défendait alors la même cause que Vigny dans sa Lettre aux écrivains français (1er novembre 1834).

Beaucoup plus que la lecture de Goethe où il avait rencontré la figutre de Torquato Tasso, personnage susceptible et inquiet, ces faits expliquent que Vigny ait repris la thèse qui lui était chère de l'homme supérieur victime de son propre génie. N'était-ce pas déjà le sujet de Moïse ? On retrouvera dans le désespoir du poète les accents désabusés du prophète."

Henri Maugis

Phot. Mavra Nicolaievna Vonogrochneïeva

A propos d'asphyxie dans une chambre solitaire au XIXème siècle, il nous faut mentionner Alexina (Herculine Abel) Barbin, hermaphrodite né(e) dans une famille paysanne de Charente. Son intelligence, sa culture, son catholicisme et son désespoir se lisent dans ses Mémoires, que l'on retrouva auprès de son lit, rue de l'Ecole de Médecine, à Paris.

Paix aux poètes, paix aux hermaphrodites. Honneur à vos âmes belles et tourmentées.

H.L.

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |