dimanche, 24 juillet 2011

L'échec social et la mort

Philippe Ariès, dans L’homme devant la mort (tome I : le temps des gisants) discute la naissance de la notion d'échec social. Ses idées nous ont paru intéressantes et étranges. Voici un extrait.

"Chaque vie de pauvre a toujours été un destin imposé sur lequel il n’avait pas de prise.

Au contraire, à partir du XIIè siècle, chez les riches, les lettrés, les puissants, nous voyons monter l’idée que chacun possède une biographie personnelle".

« Pour bien comprendre le sens que la fin du Moyen Âge a donné à cette notion de désillusion et d’échec, il faut prendre du recul, laisser un moment de côté les documents du passé et la problématique des historiens et nous interroger nous-mêmes, hommes du XXè siècle.

Tous les hommes d’aujourd’hui ont éprouvé à un moment de leur vie le sentiment plus ou moins fort, plus ou moins avoué ou refoulé, d’échec : échec familial, échec professionnel. La volonté de promotion impose à chacun de ne jamais s’arrêter à l’étape, de poursuivre au-delà des buts nouveaux et plus difficiles. L’échec est d’autant plus fréquent et ressenti que la réussite est souhaitée et jamais suffisante, toujours reportée plus loin. Un jour vient cependant où l’homme ne soutient plus le rythme de ses ambitions progressives, il va moins vite que son désir, de moins en moins vite, il s’aperçoit que son modèle devient inaccessible. Alors il sent qu’il a raté sa vie.

C’est une épreuve qui est réservée aux mâles : les femmes la connaissent peut-être moins, protégées qu’elles sont encore par l’absence d’ambition, et par leur statut inférieur.

L’épreuve arrive en général autour de la quarantaine et elle tend même, de plus en plus, à se confondre avec les difficultés de l’adolescent à accéder au monde des adultes, difficultés qui peuvent mener à l’alcoolisme, à la drogue, au suicide. Toutefois, dans nos sociétés industrielles, l’âge de l’épreuve est toujours antérieur aux grandes défaillances de la vieillesse et de la mort. L’homme se découvre un jour comme un raté : il ne se voit jamais comme un mort. Il n’associe pas son amertume à la mort. L’homme du Moyen Âge, oui.

Ce sentiment d’échec est-il un trait permanent de la condition humaine ? Peut-être sous la forme d’une insuffisance métaphysique étendue à toute la vie, mais non pas sous la forme de la perception ponctuelle et subite d’un choc brutal.

Ce choc, les temps froids et lents de la mort apprivoisée ne l’ont pas connu. Chacun était promis à un destin qu’il ne pouvait ni ne souhaitait changer. Il en fut ainsi longtemps là où la richesse était rare. Chaque vie de pauvre a toujours été un destin imposé sur lequel il n’avait pas de prise.

Au contraire, à partir du XIIè siècle, chez les riches, les lettrés, les puissants, nous voyons monter l’idée que chacun possède une biographie personnelle. Cette biographie a d’abord été faite seulement d’actes, bons ou mauvais, soumis à un jugement global : de l’être. Ensuite, elle a été faite aussi de choses, d’animaux, de personnes, passionnément aimés, et aussi d’une renommée : de l’avoir. A la fin du Moyen Âge la conscience de soi et de sa biographie s’est confondue avec l’amour de la vie. La mort n’a plus été seulement une conclusion de l’être, mais une séparation de l’avoir : il faut laisser maisons et vergers et jardins.

En pleine santé, en pleine jeunesse, la jouissance des choses s’est trouvée altérée par la vue de la mort. Alors la mort a cessé d’être balance, liquidation des comptes, jugement, ou encore sommeil, pour devenir charogne et pourriture, non plus fin de la vie et dernier souffle, mais mort physique, souffrance et décomposition ».

Philippe Ariès

L’homme devant la mort

(tome I : le temps des gisants)

Publié dans La place, Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 17 juillet 2011

La mort et les matérialistes

Nous avons peine aujourd’hui à comprendre l’intensité du rapport ancien entre les hommes et les choses.

(...)

Le déclin des croyances religieuses, des morales idéalistes et normatives, n’aboutit pas à la découverte d’un monde plus matériel.

Philippe Ariès, dans son beau livre sur la mort, nous soutient que notre monde moderne n'est pas matérialiste.

« Nous avons peine aujourd’hui à comprendre l’intensité du rapport ancien entre les hommes et les choses. Il subsiste pourtant toujours chez le collectionneur qui nourrit pour les objets de sa collection une passion réelle, qui aime les contempler. Cette passion n’est d’ailleurs jamais tout à fait désintéressée ; même si les objets pris isolément peuvent être sans valeur, le fait de les avoir réunis en une série rare leur en a donné une. Un collectionneur est donc nécessairement un spéculateur. Or, contemplation et spéculation qui caractérisent la psychologie du collectionneur, sont aussi les traits spécifiques du protocapitaliste, tel qu’il apparaît dans la seconde moitié du Moyen Âge et de la Renaissance. Trop en deçà du capitalisme, les choses ne méritaient pas encore d’être vues, ni retenues, ni désirées. C’est pourquoi le premier Moyen Âge a été plutôt indifférent. Bien que le commerce n’ait jamais déserté l’Occident, qu’on n’ait jamais cessé d’y tenir foires et marchés, la richesse n’apparaissait pas comme la possession des choses, elle était confondue avec le pouvoir sur les hommes – comme la pauvreté avec la solitude. Ainsi le moribond de la chanson de geste ne pense-t-il pas comme celui de l’ars à son trésor, mais à son seigneur, à ses pairs, à ses hommes.

Pour s’imposer au désir du mourant, il a fallu que les biens matériels soient devenus à la fois moins rares et plus recherchés, qu’ils aient acquis une valeur d’usage et d’échange. Trop en avant dans l’évolution capitaliste, l’aptitude à la spéculation est conservée, mais le penchant à la contemplation a disparu et il n’y a plus de lien sensuel entre l’homme et ses richesses. Un bon exemple est donné par la voiture. Malgré son énorme pouvoir sur le rêve, la voiture, une fois acquise, ne nourrit plus longtemps la contemplation. L’objet du sentiment actuel n’est plus cette voiture- là, mais le modèle plus récent qui l’a déjà remplacée dans le désir. Ou encore, on aime moins cette voiture-là que la série, la marque à laquelle elle appartient et qui remporte toutes les performances. Nos civilisations industrielles ne reconnaissent plus aux choses une âme « qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ». Les choses sont devenues des moyens de produire, ou des objets à consommer, à dévorer. Ils ne constituent plus un « trésor ».

L’amour d’Harpagon pour sa cassette serait aujourd’hui un signe de sous-développement, d’arriération économique. Les biens ne sauraient plus être désignés par les mots denses du latin : substantia, facultates.

Peut-on dire d’une civilisation qui a ainsi vidé les choses qu’elle est matérialiste ? C’est le second Moyen Âge, jusqu’au début des temps modernes, qui était matérialiste ! Le déclin des croyances religieuses, des morales idéalistes et normatives, n’aboutit pas à la découverte d’un monde plus matériel. Les savants et les philosophes peuvent revendiquer la connaissance de la matière, l’homme quelconque, dans sa vie quotidienne, ne croit pas plus à la matière qu’à Dieu. L’homme du Moyen Âge croyait à la fois à la matière et à Dieu, à la vie et à la mort, à la jouissance des choses et à leur renoncement. Le tort des historiens est d’avoir essayé d’opposer des notions en les affectant à des époques différentes, alors que ces notions étaient en fait contemporaines et d’ailleurs aussi complémentaires qu’opposées ».

Philippe Ariès

L’homme devant la mort

(tome I : le temps des gisants)

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 12 juillet 2011

Vu qu'il est pas méchant Frédo

les frères jacques fredo par susacacon

J'ai glané sur Internet cette vidéo et ces paroles, pour égayer notre mois de juillet avec une triste histoire.

Edith

On l' connait d'puis la communale

Le gars qu'est là sur la photo

A la premièr' pag' du journal

Mais on l' reverra pas d' sitôt

Il a saigné deux vieill's mémères

Et buté trois flics,des costauds

Certain'ment sur un coup d' colère

Vu qu'il est pas méchant Frédo

Il a pillé la Banqu' de France

Pour rendr' service à des copains

Pour améliorer leurs finances

Faut bien qu' tout l' mond' y gagn' son pain

Y'a deux trois employés d' la banque

Qu'ont pris d' la mitraill' plein la peau

Bon dieu dans ces cas là on s' planque

Mais c'est pas sa faute à Frédo

Il a liquidé sa frangin'

Un' salop' une rien du tout

Parc' qu'il voulait plus qu'ell' tapine

Elle a calanché sur le coup

Ca c'est des histoir's de famille

Ca regarde pas l' populo

Et puis c'était jamais qu'un' fille

A part ça l'est gentil Frédo

Il a vagu'ment fait du chantage

C'était plutôt pour rigoler

Pour avoir l'air d'être à la page

Mais les môm's qu'il a chouravés

Cétait des p'tits morveux d' la haute

Qui bouff'nt du caviar au kilo

Tout pour les uns rien pour les autres

"C'est pas just"' y disait Frédo

Il a fait l' radam chez les Corses

Un soir qu'il avait picolé

Et comm' i' connait pas sa forc'

Les autr's ils ont pas rigolé

Raphael a sorti son lingue

Bref tout l' mond' s'est troué la peau

C'est vraiment une histoir' de dingues

Vu qu' c'est tous des pôt' à Frédo

L'histoir' des deux voyous d' Pigalle

Qu'il a flingué d'un coeur léger

Moitié camés moitié pédales

Il fallait bien les corriger

Sinon peu à peu qu'est c' qui s' passe

Un jour ça s'allonge aux perdreaux

Total qui c'est qui paie la casse

"C'est nos zigues "y disait Frédo

Un coup d' piqu' feu dans l' péritoine

Et Frédo s'est r'trouvé comm' ça

Le cul sur l'Faubourg saint Antoine

Qu'est c' qu'il foutait dans c' quartier là

Bien sûr il s'est r'trouvé tout d' suite

Avec les poulets sur le dos

Maint'nant vous connaissez la suite

Vous l'avez lue dans les journaux

Un garçon qu'avait tout pour faire

Impeccable mentalité

Délicat , correc' en affaires

Bref il avait qu' des qualités

Ca fait mal quand on l'imagine

En train d' basculer sous l' couteau

De leur salop'rie d' guillotine

Un mec aussi gentil qu' Frédo.

Et la dernière strophe, zappée par les frères Jacques :

A côté des r'quins d'la finance

Et des crabes du gouvernement

Tous ces tarés qui règnent en France

A grand coup d'gueule d'enterrement

A côté d'toutes ces riches natures

Qui nous égorgent à coup d'grands mots

A côté d'toute cette pourriture

Il était pas méchant Frédo !

paroles de Bernard Dimey

Publié dans Clair-obscur, L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 06 juillet 2011

BNP Paribas : la bêtise et le mépris

La banque BNP dévoile son idéologie à travers une webpublicité.

Si vous êtes client de la BNP et que vous ressemblez à ce garçon, sachez que votre banque vous trouve laid, mal coiffé ; votre banque estime que votre mode de vie est pitoyable et que vous devriez en changer. Votre banque estime qu’avec 1000 euros, vous serez plus beau et – votre banque a le sens de l’argent, mais pas celui des réalités – vous pourrez quitter votre mère. Car pour la BNP, quitter sa mère est le préalable à une vie respectable.

L’image d’un garçon et d’une mère proches l’un de l’autre, n’est là que pour en montrer le ridicule. Pour la BNP, il est ridicule de vivre avec un parent passé un certain âge, il est ridicule d’être coiffé d’une certaine façon, etc.

Être un winner (il n'y a pas de mot français pour les valeurs mises en avant par la BNP), être un winner donc, nécessite d'avoir une coupe de cheveux et des habits à la mode, de cracher sur les gens qui vous aiment et vous nourrissent, de hanter les lieux branchés avec une carte bleue et de vivre entre gens du même âge, loin des vieux, des enfants et de tous les gens ayant des habits ou des coupes de cheveux non conformes.

Rejoignez la BNP, la banque d'un monde uniforme, balisé, mesquin, étriqué, où tout se paye. Rejoignez la BNP, une banque qui vous fera oublier peu à peu l'amour, l'intelligence, la beauté, la liberté, la sauvagerie de la terre et le raffinement de la culture.

David N Steene et Edith de CL

Publié dans La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 03 juillet 2011

Dans un bar de nuit banal

Dans un bar de nuit banal,

Tu cherchais la solitude

Parmi les nymphes vénales

Dont tu sais les turpitudes.

De ce côté-là du monde,

Où l’alcool règne en démiurge,

Les misères se confondent :

C’est l’absinthe qui les purge.

A l’aube où les yeux décillent

Tes bras lâchent dans le vide

La fantomatique fille

Aux étreintes apatrides.

(Des morceaux de Telemann

Caméléons, purifiants,

Celui qui te fait trop mal

Evoque les jeux d’enfants).

Dans un bar de nuit banal,

Tu cherchais la turpitude

Parmi les nymphes brutales

Dont tu sais la solitude.

Ce soir-là, tu méprisas

La belle Marie Brizzard.

Tu déchus dans le sauna

De Johnnie Walker blafard

A l’aube où les yeux s’éclosent,

Dans la ville qui s’étrique,

Tu fuis le garçon morose

Aux étreintes sidaïques.

(Des tableaux d’Edward Hopper,

Surréels et survivants,

Celui qui te ferait peur

Emplit la chambre de vent).

Edith de CL

23 août 2010 (commencé quelques jours avant)

Publié dans L'oiseau, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 29 juin 2011

... comme l'éclatante lumière du Midi

En 1786, un scandale fait rage en France et eclabousse la reine Marie-Antoinette. C'est "l'affaire du collier", dont Goethe dira : " Ces intrigues détruisirent la dignité royale. Aussi l’histoire du collier forme-t-elle la préface immédiate de la Révolution. Elle en est le fondement".

Si le scandale est monté de toute pièce, l'un des personnages est demeuré fort mystérieux. Il s'agit du Comte de Cagliostro, pseudonyme de Joseph Balsamo, qui mit à la mode la franc-maçonnerie en France.

A son procès, voici comment le mage Cagliostro se défendit d'avoir participé au complot du collier : ce texte est demeuré célèbre parmi les "ésotéristes" :

« Je ne suis d'aucune époque ni d'aucun lieu ; en dehors du temps et de l'espace, mon être spirituel vit son éternelle existence et, si je plonge dans ma pensée en remontant le cours des âges, si j'étends mon esprit vers un mode d'existence éloigné de celui que vous percevez, je deviens celui que je désire. Participant consciemment à l'Etre absolu, je règle mon action selon le milieu qui m'entoure.

Mon nom est celui de ma fonction et je le choisis, ainsi que ma fonction, parce que je suis libre ; mon pays est celui où je fixe momentanément mes pas. Datez-vous d'hier, si vous le voulez, en vous rehaussant d'années vécues par des ancêtres qui vous furent étrangers ; ou de demain, par l'orgueil illusoire d'une grandeur qui ne sera peut-être jamais la vôtre ; moi, je suis Celui qui Est.

Je n'ai qu'un père : différentes circonstances de ma vie m'ont fait soupçonner à ce sujet de grandes et émouvantes vérités ; mais les mystères de cette origine, et les rapports qui m'unissent à ce père inconnu, sont et restent mes secrets ; que ceux qui seront appelés à les deviner, à les entrevoir comme je l'ai fait, me comprennent et m'approuvent. Quant au lieu, à l'heure où mon corps matériel, il y a quelque quarante ans, se forma sur cette terre ; quant à la famille que j'ai choisie pour cela, je veux l'ignorer ; je ne veux pas me souvenir du passé pour ne pas augmenter les responsabilités déjà lourdes de ceux qui m'ont connu, car il est écrit : "Tu ne feras pas tomber l'aveugle." Je ne suis pas né de la chair, ni de la volonté de l'homme ; je suis né de l'esprit. Mon nom, celui qui est à moi et de moi, celui que j'ai choisi pour paraître au milieu de vous voilà celui que je réclame. Celui dont on m'appela à ma naissance, ce qu'on m'a donné dans ma jeunesse, ce sous lesquels, en d'autres temps et lieux, je fus connu, je les ai laissés, comme j'aurais laissé des vêtements démodés et désormais inutiles.

Me voici : le suis Noble et Voyageur ; je parle, et votre âme frémit en reconnaissant d'anciennes paroles ; une voix, qui est en vous, et qui s'était tue depuis bien longtemps, répond à l'appel de la mienne ; j'agis, et la paix revient en vos cœurs, la santé dans vos corps, l'espoir et le courage dans vos âmes. Tous les hommes sont mes frères ; tous les pays me sont chers ; je les parcours pour que, partout, l'Esprit puisse descendre et trouver un chemin vers vous. Je ne demande aux rois, dont je respecte la puissance, que l'hospitalité sur leurs terres, et, lorsqu'elle m'est accordée, je passe, faisant autour de moi le plus de bien possible ; mais je ne fais que passer. Suis-je un Noble Voyageur ?

Comme le vent du Sud, comme l'éclatante lumière du Midi qui caractérise la pleine connaissance des choses et la communion active avec Dieu, je viens vers le Nord, vers la brume et le froid, abandonnant partout à mon passage quelques parcelles de moi, me dépensant, me diminuant à chaque station, mais vous laissant un peu de clarté, un peu de chaleur, un peu de force, jusqu'à ce que je sois enfin arrêté et fixé définitivement au terme de ma carrière, à l'heure où la rose fleurira sur la croix. Je suis Cagliostro.

Pourquoi vous faut-il quelque chose de plus ? Si vous étiez des enfants de Dieu, si votre âme n'était pas si vaine et si curieuse, vous auriez déjà compris ! Mais il vous faut des détails, des signes et des paraboles. Or, écoutez !

Remontons bien loin dans le passé, puisque vous le voulez.

Toute lumière vient de l'Orient ; toute initiation, de l'Égypte ; j'ai eu trois ans comme vous, puis sept ans, puis l'âge d'homme, et, à partir de cet âge, je n'ai plus compté. Trois septénaires d'années font vingt et un ans et réalisent la plénitude du développement humain. Dans ma première enfance, sous la loi de rigueur et justice, j'ai souffert en exil, comme Israël parmi les nations étrangères.

Mais, comme Israël avait avec lui la présence de Dieu, comme un Métatron le gardait en ses chemins, de même un ange puissant veillait sur moi, dirigeait mes actes, éclairait mon âme, développant les forces latentes en moi. Lui était mon maître et mon guide. Ma raison se formait et se précisait ; je m'interrogeais, je m'étudiais et je prenais conscience de tout ce qui m'entourait ; j'ai fait des voyages, plusieurs voyages, tant autour de la chambre de mes réflexions que dans les temples et dans les quatre parties du monde ; mais lorsque je voulais pénétrer l'origine de mon être et monter vers Dieu dans un élan de mon âme, alors, ma raison impuissante se taisait et me laissait livré à mes conjectures. Un amour qui m'attirait vers toute créature d'une façon impulsive, une ambition irrésistible, un sentiment profond de mes droits à toute chose de la Terre au Ciel, me poussaient et me jetaient vers la vie, et l'expérience progressive de mes forces, de leur sphère d'action, de leur jeu et de leurs limites, fut la lutte que j'eus à soutenir contre les puissances du monde ; je fus abandonné et tenté dans le désert ; j'ai lutté avec l'ange comme Jacob, avec les hommes et avec les démons, et ceux-ci, vaincus, m'ont appris les secrets, qui concernent l'empire des ténèbres pour que je ne puisse jamais m'égarer dans aucune des routes d'où l'on ne revient pas.

Un jour après combien de voyages et d'années le Ciel exauça mes efforts : il se souvint de son serviteur et, revêtu d'habits nuptiaux, j'eus la grâce d'être admis, comme Moïse, devant l'Eternel. Dès lors je reçus, avec un nom nouveau, une mission unique. Libre et maître de la vie, je ne songeai plus qu'à l'employer pour l'œuvre de Dieu. Je savais qu'il confirmerait mes actes et mes paroles, comme je confirmerais son nom et son royaume sur la terre. Il y a des êtres qui n'ont plus d'anges gardiens ; je fus de ceux-là. Voilà mon enfance, ma jeunesse, telle que votre esprit inquiet et désireux de mots la réclame ; mais qu'elle ait duré plus ou moins d'années, qu'elle se soit écoulée au pays de vos pères ou dans d'autres contrées, qu'importe à vous ? Ne suis-je pas un homme libre ? Jugez mes mœurs, c'est-à-dire mes actions ; dites si elles sont bonnes, dites si vous en avez vu de plus puissantes, et, dès lors, ne vous occupez pas de ma nationalité, de mon rang et de ma religion.

Si, poursuivant le cours heureux de ses voyages, quelqu'un d'entre vous aborde un jour à ces terres d'Orient qui m'ont vu naître, qu'il se souvienne seulement de moi, qu'il prononce mon nom, et les serviteurs de mon père ouvriront devant lui les portes de la Ville Sainte. Alors, qu'il revienne dire à ses frères si j'ai abusé parmi vous d'un prestige mensonger, si j'ai pris dans vos demeures quelque chose qui ne m'appartenait pas !»

Cagliostro

Photos de Carvos Loup

Publié dans Fragments, La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 25 juin 2011

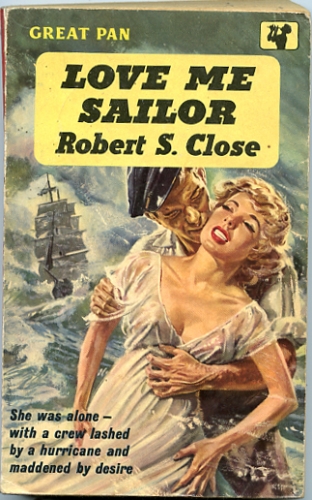

Aime-moi (baise-moi ?), Matelot

Le seul roman de gare entièrement lu devant une cour suprême très sérieuse.

Robert Close. Plusieurs personnes s’appelèrent Robert Close, parmi lesquelles un écrivain australien. J’ai découvert Close lorsque mon amie Laure T m’annonça qu’elle allait jeter des tas de livres sans intérêt qu’elle avait récupérés dans le grenier de ses grands-parents. Je lui ai interdit de le faire. Je lui ai proposé de prendre ses livres en dépôt tout le temps qu’elle voudrait.

Elle m’amena donc des livres très à la mode dans les années 20 et 30 (du vingtième siècle). Deux types de livres se dégagèrent : des histoires à l’eau de rose, tendance scabreuse, et des histoires édifiantes. Les premières furent sans doute achetées sur les quais de gare et dans les kiosques populaires ; les secondes furent données, comme prix, à des écoliers et étudiants disciplinés, ou encore achetées à la kermesse chrétienne du village. La plupart de ces livres sont nullissimes, d’un point de vue littéraire. Ils n’en demeurent pas moins passionnants, témoins d’une mentalité qui a disparu mais qui devait baigner toute la France de ce temps-là. Imaginez que, dans presque cent ans, quelqu’un retrouve et lise notre bibliothèque, ou celle de nos voisins. L’ensemble des livres de fiction les plus vendus dans les années 2000. Ce lecteur du futur aurait sans doute profondément pitié de l’indigence intellectuelle et artistique de nos contemporains ; il serait probablement fasciné par la morale ambiante, dans ses relents politiques, sociaux, affectifs…

Parmi, donc, ces livres que j’ai stoqués dans mes toilettes, l’un, en anglais, affichait une couverture amusante à force d’être sulfureuse. Le titre, « love me sailor », ne manque pas de piquant romantique. Je décidai de le lire, mais ne le fis pas. Pourtant, à force de voir cet objet sous mes yeux à chaque fois que j’avais trop bu, je finis, dans un moment d’ennui ou d’absence, par taper le titre et le nom de l’auteur sur Internet. C’est ainsi que je vis que Love me sailor fut lu, en entier, pendant de longues heures, devant une cour de justice. Le livre, et à travers lui son auteur, ou peut-être au contraire, l’auteur et à travers lui son livre, passaient en justice pour obscénité.

En 1946, un an après sa sortie, le livre fit l’objet d’un retentissant procès qui se termina devant la cour suprême de la ville de Victoria. Robert Close, qui avait raconté l’histoire d’une femme-proie embarquée seule au milieu de marins déchaînés, sur une mer déchaînée, sur un bateau passif, fut condamné à trois mois de prison et une amende. Il fit finalement, grâce à un passage en appel, dix jours de prison et préféra après cette histoire venir vivre en France quelque temps.

Contempler des hommes en longues robes judiciaires, sans aucun humour, persuadés de sauver les jeunes gens en interdisant, au cours d’un procès retentissant, un livre qui les attirera évidemment d’autant plus ; entendre son livre (frappé ensuite d’interdiction en Australie) être lu, pendant plusieurs heures devant une cour suprême, voilà ce que n’aurait pas dénigré le Zénon de l’œuvre au noir, de Yourcenar, ou encore Giordano Bruno le Nolain, ou Voltaire, et tous ceux qui contemplent les juges moraux avec le recul des libres-penseurs.

Voilà l’histoire de la censure, sans cesse recommencée, qui croit toujours qu’elle porte un autre nom que « censure » et qu’elle est l’urgence du Bien face à la prolifération du mal. Loi Gayssot, loi Taubira, loi 49 sur les publications destinées à la jeunesse, loi Evin, lois de censure vous ne serez jamais abolies, vous serez toujours renouvelées par les infatigables sauveurs du monde.

Edith de CL

Publié dans Clair-obscur, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 21 juin 2011

Un petit bout de liberté

par Calélira

Calélira raconte son pays : Équihen-Plage.

Nous la remercions pour cette belle déclaration d'amour à une terre qu'elle connaît par coeur - par coeur, dans les deux sens du terme.

Équihen-Plage, Équihen ne va pas sans plage, car lorsque l’on prend la rue principale, on arrive à la descente à bateaux, là où les anciens remontaient les flobards, type d’embarcations qui servaient par la suite d’habitations aux plus pauvres, qui s’appelaient les quilles en l’air.

Équihen, c’était un village de pêcheurs, les hommes partaient à la mer, tandis que les femmes pêchaient les crevettes et allaient ramasser les moules. La plupart des familles vivaient dans des quilles en l’air, coques de bateaux retournées, car Équihen n’était pas riche. Mais les gens d’Équihen ont du tempérament, j’ai toujours vu mon arrière grand-mère faire son jardin et ses lapins, même à 80 ans passés, avec ces cotron (grande jupe) et son foulard à carreaux noué autour de son cou, et parfois elle prisait (elle prenait du tabac qu’elle mettait sur sa main et aspirer avec le nez ) et parfois elle chiquait (mâchouiller le tabac ) et de longs cheveux blancs mis en chignon, c’était typique chez nous de voir, les grands mères vêtues ainsi, maintenant on n’en voit plus, les traditions se perdent de plus en plus.

Une tradition perpétue, c’est le carnaval, cette coutume est la plus importante à Équihen. Il est habituel que les marins passent une marée à terre et que les ouvriers posent trois jours de congés afin de ne pas manquer le carnaval. Le carnaval est le signe d’une grande vitalité . Pendant trois jours on fête. Le dimanche on éponge (éponger signifier faire honneur en déambulant). Les habits sont de toutes sortes. Les «droules» partent en quête d’argent en vendant toutes sortes d’objets.

Le lundi c’est PEC-PEC. Les marins revêtent leur ciré jaune, un masque et brandissent un bâton au bout duquel pend un fil auquel est accroché un bonbon, que les enfants devront attraper avec la bouche.

Le mardi, c’est le défilé, chacun revêt des habits multicolores dont la préférence va aux superbes mousquetaires (costume fait par une couturière, un mousquetaire, c’est une richesse, chez moi, on a tous eu un ou plusieurs mousquetaires, que mes enfants revêtent à présent, et un jour je leur en payerai un, c’est ainsi, c’est une partie de notre histoire) C’est le grand défilé, au son des musiques traditionnelles, le soir, il y a le bal qui durera jusqu’à l’aube.

Et le mercredi des cendres, vers 8 heures tout le monde se rassemble, bien fatigué. Chacun a ramené du bois, des brindilles, de vieilles choses susceptibles de brûler. Le mannequin fabriqué et habillé, prénommé est placé en tête du cortège. On se dirige alors vers le bûcher, les masques tombent, exténués par une nuit de danse, certains s’étendent sur le sol, après les derniers chants et dernières rondes autour du grand feu, chacun s’en retourne chez soi pour un repos bien mérité.

Cette tradition, n’est pas prête à disparaître, elle est restée chez les jeunes de ma génération, certains reviennent juste à Équihen pour le carnaval.

On y vit bien à Équihen, lorsque j’ouvre la fenêtre de ma chambre, je vois cette superbe étendue de sable, j’entends le clapotis des vagues sur les rochers, et j’hume les embruns, c’est le bonheur, que demander de plus, j’ai une petite maison bien remplie avec ma petite famille, mais mon plus grand bonheur, c’est de vivre dans cette petite maison au bord de la mer, de découvrir les différents tons de la mer, d’avoir une vue superbe, des nuages qui jouent avec la mer, le soleil qui se couche, ce sont de superbes tableaux.

Je pense que c’est pour cela qu’Équihen attirait les peintres, les poètes, les chansonniers, les acteurs de cinéma. Dénommé « le coin des artistes » Équihen-Plage a toujours été fréquenté par des artistes illustres, séduits par la beauté de ce petit village de pêcheurs. Voici quelques noms, Jean-charles CAZIN , peintre, Edmond de PALEZIEUX, peintre, DROBECQ, peintre et architecte, Gil FRANCO, peintre, André GALOPET dit GABRIEL …

La maison de Gabriello demeure solidement amarrée à un rocher, il l’a baptisée FA-ZOU (diminutif du prénom de ses deux filles, France et Suzanne ), elle est toujours là, habitée par un couple depuis plus de trente ans, c’est une maison qui tient à la falaise. C’est la « principauté d’Équihen ».

Équihen, c’est un village de caractère, on pourrait parler des heures, c’est des histoires de sobriquets encore maintenant quand je discute avec des anciens, je me présente avec le sobriquet de ma famille, et les gens savent ainsi que je suis la petite fille d’un tel, je suis fière de mon village, du moins de son histoire, de ce courage que possèdent les gens d’Équihen, cette façon de ne jamais baisser les bras, de cette force de caractère, et aussi de cette croyance, il n’y a plus de marins, sauf des pêcheurs à pieds, mais les Équihennois sont assez pratiquants, la bénédiction de la mer regroupe beaucoup d’habitants, certains s’habillent avec le costume traditionnel, pour les femmes mariées, une jupe noire avec un tablier, un caraco, et un châle crème, et en coiffe, le soleil, bonnet fait en dentelle à la main. Pour les demoiselles, jupe rouge, chemisier blanc et châle de couleur, et le soleil, qui sert souvent les oreilles.

Calélira

Publié dans Chronos, L'oiseau, La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 13 juin 2011

Prières pour la ville atlante, de Buddenbrook

Prières pour la ville atlante

Par Hanno Buddenbrook

traduction d'Edith de Cornulier-Lucinière

Préface de la traductrice

A l'heure où je traduisais ces poèmes suspendus entre ville et rêve, Hanno Buddenbrook était encore vivant.

J'enseignais alors le hawaiien et l'allemand à l'université des Pierres Emmurées de Saint Jean en Ville. Je devais participer à des colloques et à des fêtes intellectuelles organisés par le comité spirituel de la ville, qui tenait à sa réputation mondiale de Paradis intellectuel. A mes heures libres, je traduisais les poèmes de Hanno Buddenbrook. Depuis le balcon où je cherchais la correspondance des mots, j'entendais le flot monotone de la rivière, le bruissement sempiternel des feuilles au dessus d'elle, recouvert parfois par la musique du théâtre musical des Colonnes San Marco. Le rythme de ma vie d'alors effaçait les arcanes familiales qui avaient tant obscurci ma jeunesse. Tous mes amis étaient orphelins. N'ayant rien à dire d'eux mêmes, il savaient écouter le bruit des nuages et l'amour des oiseaux. N'ayant rien à sauver ils sauvaient l'art et le monde et nous échangions des idées sans penser à la mode et à l'argent. Hanno Buddenbrook se mourait à des lieues de là, sans que je puisse le rejoindre, le passage entre nos deux villes étant interdit. Je lui consacrai mon temps libre et le savais heureux de savoir son œuvre entre des mains emplies de vénération. Nous buvions des coquetels si bons et chaleureux que j'avais l'impression de flotter au dessus de la vie et supportais ainsi la triste fadeur de mes confrères universitaires et de mes étudiants. C'était ma vie d'alors, à cette époque étrange où personne n'aurait su dire qui dirigeait le pays et quelles en étaient les bornes. Comme il faisait bon ignorer la marche du monde ! Je n'avais que l'alcool noyé de fruits, la poésie et les longues marches à l'autre bout de Saint Jean en Ville, dont l'avenue bordée d'arcades rappelait le temps de l'Amérique du Sud coloniale. C'est dans cet esprit que j'ai traduit ces prières pour la ville atlante, prières païennes, certes, mais d'un paganisme post-chrétien. Je ne veux retoucher ces traductions ; un autre que moi, peut-être, dans l'incertitude d'un présent à venir, cherchera à mieux rendre dans notre langue, cette langue Buddenbrookienne qui demeure, depuis sa mort, l'unique présence de son auteur parmi nous. Une présence surannée, certes, mais vivante, et qui ressuscite, au détour d'une phrase, un monde que nous détestions autant que nous le regrettons aujourd'hui.

Édith de Cornulier-Lucinière, demi-Fructôse de l'an 2044, après la moisson

Prières pour la ville atlante

Par Hanno Buddenbrook

I Apache

Apache ! Tu danses au-dessus des villes. Comme Christ, tu marches sur les eaux vives et tu meurs loin des eaux dormantes. Des chiens sont tes amis, des amis te servent la soupe du soir. Personne ne t'aime assez pour cesser de te craindre. Chacun t'admire trop pour souhaiter ta mort. Tu domines sans pouvoir, ta puissance lumineuse ne touche jamais aux vies des autres. Tu es Mystique.

II Poussière

L'électrorayon du soleil orange et rouge t'attrape et t'emprisonne. La ville a froid dans cet après-midi de fin du monde. Aucun poète n'a le droit de vivre aux yeux des cités paresseuses, qui construisent, édifient, érigent, pour fuir le temps du rêve. Nos sciences fracassées par les somnifères n'éclosent plus à Insomniapolis. Nos églises sont vides de Dieu. Les rues pressées voient passer les errants, les clochards, les bêtes abandonnées, les enfants livrés à leurs jeux de bagarre. Il n'y a plus que quelques solitudes pour aller chercher la réponse au bord du fleuve. Le fleuve, qui charrie vos idées et vos déchets, n'a pas oublié les poissons de l'autre monde, les êtres des autres villes, celles que l'océan a recouvert il y a des milliers d'années.

III Ferraille

Fer et sang, feu, métal, acier, plastic aussi, qui demeurent vaillants sans rouiller au-dessus des ponts. Carcasses de voitures et de machines dont on ne sait plus l'utilité, squelettes d'immeubles et béton fondu des routes, les rats vous ont élu pour cathédrales de leurs messes sans Nom. Ils vivent de vos émanations et se repaissent en vos formes avachies. Vos lumières les bercent, vos ombres les rafraîchissent et le son que leurs pattes émettent en vous parcourant sont la musique de leurs hymnes. Où sont les êtres humains ? Partis : ils construisent ailleurs la future ville des rats.

IV Désert

Où les arbres ne poussent plus, cela s'appelle le désert, disaient les livres de géographie. Et les enfants sages marchaient dans les grands magasins peuplés de grandes personnes, persuadés qu'ils parcouraient le Sahara.

V Magie

La musique renaît. Pierres se rencontrant dans l'espace, souffle des animaux préhistoriques, amoureux au fond des lits, enfances courant dans les rues, notes de trompettes et de métalophones tombant comme la pluie sur les vitres et les dalles : la magie éclot dans la musique. C'est le début du monde. Le monde est mort. Les enfants sont venus.

Hanno Buddenbrook,

Editions du Soleil, 2025

Publié dans Chronos, Fragments, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 09 juin 2011

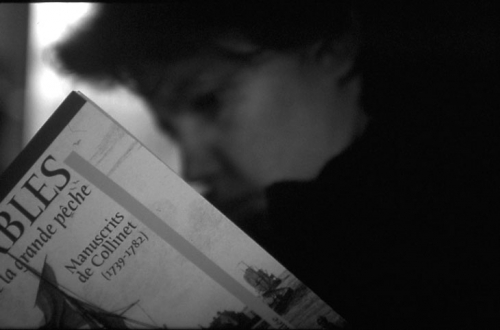

l'après-midi aux Sables d'Olonne, 1793

Phot. Sara

Phot. Sara

Favorable aux Révolutionnaires, l'armateur vendéen Collinet écrit son journal tout au long de la Révolution. Voici deux extraits, typiques de son écriture calme et hautaine.

27 avril 1793, aux Sables d’Olonne

“Le couteau fatal, sur les 3 heures et demi du soir, au lieu ordinaire, a tranché les têtes à

six contre-révolutionnaires, au nombre desquels était la demoiselle de Baudry d’Asson,

ex-noble d’Olonne, âgée de 54 ans, fille du sieur Baudry de Persimon et de la dame

Friconneau sa mère, actuellement vivante à Olonne, âgée de 81 ans. Ladite demoiselle,

poussée par le fanatisme, a entretenu une correspondance avec les ennemis et s’est

portée à des excès lors de leur prise de possession d’Olonne, le 29 du mois dernier.

Plus un sieur Baudry, son parent, aussi ci-devant noble, âgée de 40 ans, demeurant à

Longeville ; Cavois, étranger, demeurant à Saint-Gilles, où il faisait un brillant commerce,

du même âge que le précédent ; et un matelot dudit Saint-Gilles qui avait obligeamment

passé leurs canons de 18 avec lesquels ils sont venus assiéger cette ville le 29 du passé.

Les deux autres sont inconnus”.

Les Sables et la guerre de Vendée, Manuscrits de Collinet, armateur, Centre vendéen de

recherches historiques, 2003, page 130

Le 13 mai 1793, aux Sables d’olonne

“Au lieu accoutumé, entre 3 et 4 heures du soir, le couteau fatal a tranché la tête à onze

contre-révolutionnaires jugés à mort par le tribunal militaire et celui de justice criminelle

de Fontenay qui, à cet effet, est venu en cette ville le 9 courant pour y tenir ses séances.

En le nombre de criminels s’est trouvé le sieur Mourain des Grapillères, de Noirmoutier,

ci-devant conseiller du roi, riche de six à sept cent mille livres ; Rorthais de Beaulieu, ci-

devant noble, ayant cent mille livres de biens ; un nommé Goupilleau d’Apremont, riche

et goutteux ; un père et ses deux enfants : le père ayant vu périr ses deux fils, a entré

dans une telle fureur que le bourreau et son fils ne pouvaient en avoir raison. Cet homme,

âgé d’environ 50 ans, a fait sur l’échafaud des efforts inouïs pour terrasser les exécuteurs

et la guillotine. Quatre volontaires s’y sont portés pour donner main forte. Cet homme

en se débattant faisait des éclats de rire, ce qui prouve que, dans ce moment d’horreur

et d’effroi, il perdit la tête. Il est mort en désespéré ou en fou. C’était un riche paysan

d’Apremont.”

Les Sables et la guerre de Vendée, Manuscrits de Collinet, armateur, Centre vendéen de

recherches historiques, 2003, page 136

Publié dans Fragments, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 07 juin 2011

A bord de mon écran

C'est une publicité pour un site de rencontres, trouvée sur Internet un soir de webnavigation de mai 2011.

Je vous embrasse, amants de qualité inconnus. Mes baisers sont côtés en bourse.

Jean Bouchenoire

| Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 04 juin 2011

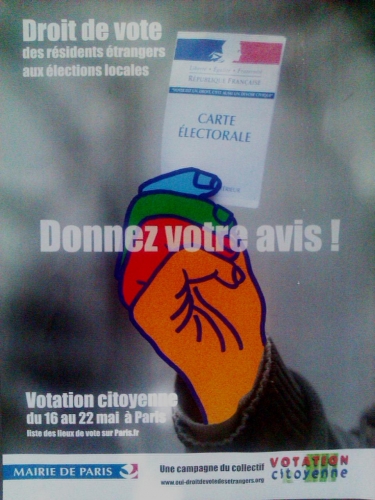

2011, rue de la Propagande (Par D.N. Steene le viking)

Tous les jours, Miles-Thierry s'arrêtait rue de la Propagande, au 2011, pour voir ce qu'on proposait à son cerveau.

Il savait qu'il lui fallait se rééduquer chaque matin, pour effacer la trace des rêves.

Il savait qu'il lui fallait chaque matin nettoyer ses idées, expurger son vocabulaire des mots venus dans la nuit, mots venus des livres lus dans la chambre solitaire, mots venus d'une enfance que le temps n'avait pas vaincu.

Il savait qu'il lui fallait chaque matin oublier sa volonté de puissance et ses désirs de liberté pour enfiler l'habit du monde, l'habit qui donne l'air qu'il faut sans en avoir l'air et qui ne laisse transparaître aucune sueur divine, aucune sueur animale, aucune sueur qui ne remplisse pas la condition d'humanité citoyenne.

Il sentait que vivre ainsi à contretemps, la peau dans ses rêves nocturnes, les phrases du jour passées au crible de l'air du temps, minait ses fondations pirates. Car son esprit s'était déployé aux lectures de romans maritimes et le quadrillage urbain ne ressemblait pas aux mers chaudes des aventures romanesques.

Est-ce que le réel morne avait gagné ? Est-ce que le rêve était à jamais confiné aux espaces nocturnes ? Est-ce que la liberté mentale n'existerait jamais qu'à Insomniapolis ?

C'était la question que l'enfant pirate, devenu l'homme sans qualité, se posait l'esprit à cheval entre deux morves d'azur perdues au ciel du jour sans fin de la vie sociétale. C'était la question que l'homme sans qualité se posait, un enfant pirate assis au creux des souvenirs.

Dans la ville les pancartes appelaient les soldats citoyens à marcher en zigzag et à penser au pas.

On aurait pu croire qu'un jour, une femme viendrait nous sauver.

On aurait pu croire qu'elle s'appelerait "Elle" et qu'elle aurait un coeur, un esprit, un corps pour marcher à côté de soi.

On aurait pu croire qu'au carrefour des folies une sihouette inconnue se pourrait transformer en autrui consentant, en libre-arbitre amoureux, en main tendue.

On aurait pu croire qu'au milieu du grand nulle-part de la ville placardée, pas loin du 2011, rue de la Propagande, une idylle sans fard et sans mièvreries naîtrait du hasard et d'une rencontre.

On aurait pu croire toutes ces choses là.

Mais les affiches narguaient le pirate mort-vivant.

"Lipomodelage, lipomodelage, lipomodelage", disaient-elles de leurs voix publicitaires.

Il n'y avait plus de femmes libres. Il n'y avait plus que des femmes épilées, rouge-à-lèvrées, talonnées, lipomodelées, qui se rendaient en souriant gravement aux votations citoyennes.

Et les pirates étaient loin, très loin dans la nuit du monde.

Et les livres mentaient, qui parlaient des mers chaudes et des amitiés de croisière.

Et l'homme sans qualité enterrait l'enfant pirate avant d'aller boire un tout petit peu de bière. Car l'abus d'alcool nuit à la santé ! Il faut consommer avec modération.

David Nathanaël Steene

Publié dans L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 31 mai 2011

Vieilles fringues, vieux clodos

"Aux vêtements comme aux hommes nous redonnons de l'emploi".

Emmaüs

Comme c'est gentil, bon Emmaüs. Vous réutilisez les vieux habits et les vieux paumés. Vous irez au paradis pour votre grande, grande charité.

(Jean Bouchenoire)

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 27 mai 2011

Soror Dolorosa

Phot. La belle aux rues vivantes, d'Edith Morning

Mon enfant chéri, lis d'abord un sublime texte de Catulle Mendès, qui vécut au XIXème siècle et mourut à peine le XXème s'était levé.

Reste. N'allume pas la lampe. Que nos yeux

S'emplissent pour longtemps de ténèbres, et laisse

Tes bruns cheveux verser la pesante mollesse

De leurs ondes sur nos baisers silencieux.

Nous sommes las autant l'un que l'autre. Les cieux

Pleins de soleil nous ont trompés. Le jour nous blesse.

Voluptueusement berçons notre faiblesse

Dans l'océan du soir morne et délicieux.

Lente extase, houleux sommeil exempt de songe,

Le flux funèbre roule et déroule et prolonge

Tes cheveux où mon front se pâme enseveli...

Ô calme soir, qui hais la vie et lui résistes,

Quel long fleuve de paix léthargique et d'oubli

Coule dans les cheveux profonds des brunes tristes.

Catulle Mendès

Ecoute, avec le bruit du vent par cette nuit d'orage aux rousses blessures d'automne, la musique de Soror Dolorosa "Autumn wounds" et la chanson de Charlélie Couture, "Comme un avion sans aile".

Et vois ce que les méchants hommes et les femmes de la Publicité font de tes soeurs :

(Phot. Déréliction féminine, par Edith Morning)

Sache aussi, enfant bien-aimé, petit coeur pur, amour infant, sache qu'il y a des frères pour toi dans le monde. Tu les trouveras parmi les hommes, tu les trouveras parmi les chiens, ces anges blessés dont la force peut encore sauver le monde, l'esprit et l'amour.

Phot : Kitchen, de la série Anges de l'aurore, d'Edith Morning

(Mon chéri, le monde est un rêve à l'aurore, une enfance qui ne finit jamais. Mon amour, tu verras comme les chants t'envelopperont. Ne laisse pas la publicité, l'argent et les jeux de scène t'arracher à la chair fragile du poème).

Deux chansons : Autumn Wounds, de Soror Dolorosa et Comme un avion sans ailes, de Charlélie Couture

Charlélie couture comme un avion sans aile par indemtencoise

C'était un billet des deux Edith : Morning & de CL

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 24 mai 2011

Jeunesse éternelle

La publicité ment. La publicité manipule. La publicité formate. La publicité nargue nos intelligences, tous les jours, dans toutes les rues du monde. La publicité crée l'esclavage. La publicité déforme le goût. La publicité se moque de l'enfance et de l'amour. La publicité est notre grande, grande honte.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |