vendredi, 30 janvier 2015

Un dîner d'hiver à la chandelle

Pour composer rapidement une soupe de racines : pendant que vous coupez en petits morceaux un topinambour, un rutabaga, un céleri, une carotte, un panais, faites chauffer de l'eau dans laquelle vous laissez négligemment tomber du sésame, du pavot bleu, du curry, du sel et du poivre. Dans l'eau chaude épicée, versez les légumes et laissez doucement la soupe se faire à petit feu.

Servez la soupe accompagnée d'un pinot rouge d'Alsace. En dessert, faites fondre du beurre dans une poêle, ajoutez-y du sucre de canne et laissez-y deux bananes s'y baigner langoureusement, encore à feux doux, jusqu'à ce qu'elles caramélisent.

Dînez aux bougies si vous le souhaitez : on voit moins la poussière qu'on a omis de balayer et les voix se réchauffent soudain enclines au secret intime de la flamme.

Ailleurs sur nos terres immatérielles :

| Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Les rues d'une ville de l'Ouest

Mon Dieu ! Pardonnez-nous : nous ne savons pas qui nous sommes. Je vis dans une ville où surabondent les instituts de beauté, les salons de coiffures, les officines de pharmacie, les agences immobilières et les maisons de banque et assurances. Peu de rues qui n'en possèdent pas, et même, peu de boutiques qui n'appartiennent pas à l'une de ces catégories. Toutes les rues, ou presque, mènent à l'océan fabuleux, pétillant de bulles d'écume blanche. Mais toutes les rues proposent des contrats d'assurance, des comptes d'épargne rémunérateurs, des crèmes rajeunissantes pour la peau, des anxiolytiques pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, des somnifères pour dormir la nuit, des bigoudis et des franges, des appartements de haut standing et des maisons pourvues de places de parking. Au bord de l'immensité, nos médiocrités s'entassent ; nous voulons la mer, la mer, toujours recommencée, mais avec un acte de propriété.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 29 janvier 2015

Que restera-t-il du jour ?

Si chaque jour qui passe est enfui pour toujours et emporte une partie de ma vie qui ne reviendra pas, comment dois-je vivre le jour ?

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 28 janvier 2015

Avis de sale temps

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Oh délivrance

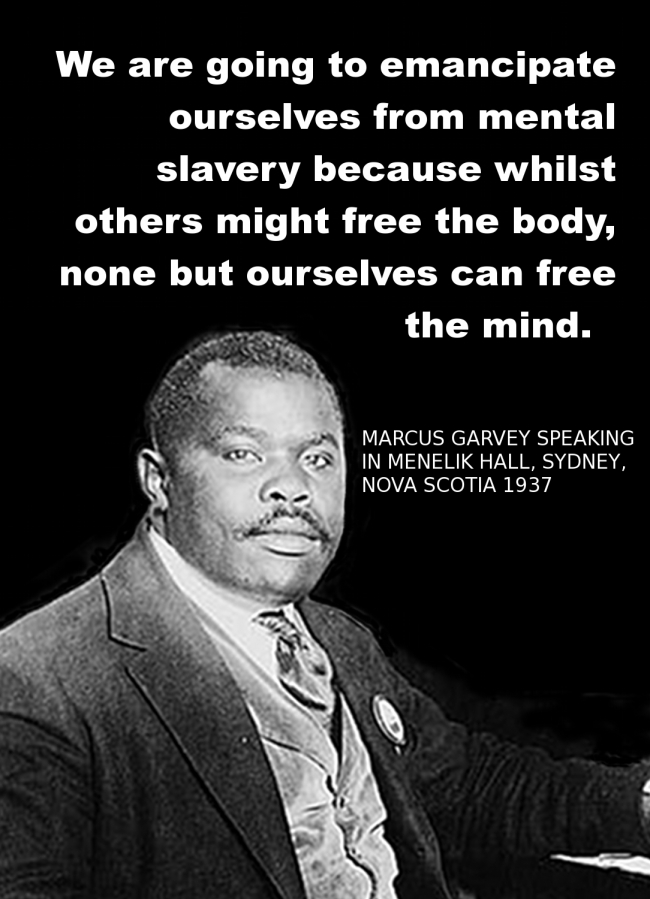

Comme le rappelle Hervé Coutau-Bégarie dans son Traité de Stratégie, celui qui est en position de supériorité poursuit un but fondamentalement négatif : le maintien du statu quo, tandis que son adversaire poursuit un but positif : la modification du rapport de force.

C'est pourquoi le faible qui se bat, s'il a moins de force et de moyens que celui qui le domine, chevauche une dynamique plus puissante et plus féconde ; en dépit des apparences, il possède donc quelques chances de victoires insoupçonnées.

Quoi qu'il en soit, on peut perdre à tous les égards la bataille et cependant atteindre une victoire inaliénable sur le plan spirituel. En refusant de souscrire à la vision du monde de celui qui croit nous vaincre, nous annulons sa victoire.

Que chaque image que nous créions, que chaque phrase que nous prononcions, que chaque pensée que nous caressions soient des alternatives au monde officiel qui nous déplaît et nous déprime. Par notre manière de vivre notre vie quotidienne, individuellement ou ensemble, nous pouvons répondre au monde fonctionnel et jetable par des souffles, par des rires, par des gestes poétiques et éternels.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 27 janvier 2015

D'Angers la nuit

Angers la nuit - photo de Sara

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,

Ou comme cestuy-là qui conquit la toison,

Et puis est retourné, plein d'usage et raison,

Vivre entre ses parents le reste de son âge !

Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village

Fumer la cheminée, et en quelle saison

Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,

Qui m'est une province et beaucoup davantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,

Que des palais Romains le front audacieux :

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine,

Plus mon Loire Gaulois que le Tibre Latin,

Plus mon petit Liré que le mont Palatin,

Et plus que l'air marin la douceur Angevine.

Joachim du Bellay - Les Regrets - 1558

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 26 janvier 2015

Homme sacré

Tu étais assis à cette terrasse de café au soleil face au parking qui, lorsque je te vis, me parut aussi beau qu'un océan, avec ses vagues de capots et son ballet d'allées et venues sur les étendues de macadam. Tu étais presque bien rasé, tu portais une chemise sans caractère et tu contemplais l'inconnu. Sur ta table étaient posés deux livres : les Confessions de Saint-Augustin et Homo Sacer, de Giorgio Agamben.

T'apercevoir, me donna l'impression neuve de vivre. Je devais rejoindre un petit groupe dans le centre culturel du bout de la route mais je m'assis à une table, non loin de celle où tu attendais tranquillement que rien ne se passe. Nos regards se croisèrent une seconde et tes lèvres sourirent vaguement, puis retournèrent à leur expression réfléchie et rêveuse.

Ce n'est que bien longtemps après que j'ai appris ton nom : Anne-Pierre Lallande, et ta foi : l'enfance. Tu étais mort déjà et mon âme t'aimait pour toujours.

Ailleurs sur AlmaSoror :

Ma rencontre avec Anne-Pierre Lallande, chrétien, anarchiste, antispéciste

Autobiographie (tentative sérieuse)

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Extrait final du discours de Dixippos aux volontaires...

..."Il est beau de nous pénétrer de l'image de notre patrie telle que nos aïeux l'ont faite, d'offrir par notre courage et notre amour de la liberté un exemple aux Grecs et de jouir auprès de nos contemporains et de la postérité d'une gloire impérissable, en montrant par des actes que, même dans le désastre, la résolution des Athéniens ne peut être entamée. Prenons comme mot d'ordre nos enfants et nos biens les plus chers, puis marchons au combat en invoquant les dieux qui nous protègent".

C'était la fin du discours que prononça en langue grecque Dixippos (rejeton de la grande famille des Keryces, clercs voués aux mystères d'Eleusis), aux volontaires athéniens, après la prise d'Athènes en 267. Le discours entier ou, tout au moins, le fragment qui nous est connu, peut se lire sur le site de Theatrum Belli.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 25 janvier 2015

Carita

"Tu donnes du pain à celui qui a faim. Mais mieux vaudrait qu'il n'ait pas faim, et que tu n'aies rien à lui donner".

"Par le fait que tu donnes, tu parais être le supérieur de celui auquel tu donnes.

Souhaite qu'il soit ton égal, afin que tous les deux, vous soyez dans la dépendance de celui auquel on ne peut rien donner."

Saint Augustin

"Il te faudra beaucoup d'amour pour te faire pardonner le pain que tu leur donnes."

Saint Vincent de Paul

(Merci à Paul, à Samuel et à Emmanuel)

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 24 janvier 2015

Nos vaillances sociales

Je me connecte, je laisse défiler des informations, une photographie apparaît, je vais visiter ta page. Je reçois de tes nouvelles, j'observe la distinction intangible mais inéluctable de ton apparence.

Un lieu bercé dans la nature, au milieu de vieilles pierres. Une activité agricole élégante. Un fils à qui transmettre.

Une religion pour les rites.

Une ancienne mémoire des lieux, des éléments ancestraux.

Mon cœur s'étreint à l'idée de tout ce qui me manque. Mais voilà que surgissent maintenant des images d'une modernité de premier cru, des villes riches à l'autre bout de la planète. Des gens beaux commentent en plusieurs langues tes semences virtuelles et tu réponds – en plusieurs langues. Tu as déjà un pied dans le monde de demain ; il ne te fait pas peur. Il t'invite, il t'accueille, vous vous aimez mutuellement.

L'agilité sociale induit une hiérarchie qui ne se classe pas selon une taxonomie claire et établie, mais se soupèse et se resoupèse au gré des jours et des ans qui passent.

L'individu participe à la confection de son statut social via les réseaux sociaux. Il s'agit, l'air de rien, de devenir le scénariste d'une belle histoire – sa propre histoire. S'il n'est pas stupide, il prendra garde à insuffler du noir et du blanc, des hauts et des bas, des moments de pure paix et d'autres de violente révolte, tout en imprégnant son « personnage public », d'un climat général séduisant. Il fera en sorte que sa personnalité réelle ne soit pas en totale contradiction avec celle qu'il créée sur ses réseaux, afin que l'illusion ne s'effrite jamais aux yeux des autres, ni même à ses propres yeux.

En apparence bon enfant et anodines, ces fréquentes publications qui racontent à notre sujet une si formidable histoire, parviennent à créer chez les autres des sentiments d'échec personnel qui atteignent les tréfonds des puits les plus profonds. Même quelqu'un dont la vie est agréable et consistante, en phase avec ses désirs profonds, aura du mal à ne pas se sentir ébranlé face à l'avalanche de faits positifs recensés par une personne.

Que recherche-t-on lorsqu'on parle de soi, ou qu'on cherche à ce que d'autres le fassent ? Un statut social bon pour l'ego de notre vivant ? La gloire incomparable que connaissent encore Homère et Sophocle ? Ou tout simplement la sortie de l'anonymat... Car l'anonymat ici et maintenant s'apparente à une inexistence, tandis que la reconnaissance par les autres donne l'impression de donner plus de poids et de valeur à notre existence.

Le mot « consistance » est intéressant. Nous essayons d'avoir de la consistance, à nos propres yeux et au regard des autres. Il faut s'interroger sur le type de consistance que notre être doit prendre pour se rapprocher de notre rêve existentiel.

Quelquefois j'essaie de te, de vous concurrencer. Si je réussis, je ne m'en rends pas compte : je ne mesure pas les coups portés au coeur des autres, je ne peux que contempler l'abîme de ma frustration.

Je me déconnecte. Je regarde autour de moi le béton mal peint, la pluie qui tombe sans romantisme sur une plante malade, la pile accumulée de papiers administratifs à remplir. La cafetière renversée, la tasse ébréchée, la guitare dont je ne joue plus.

Comme d'autres, j'aimerais bien que notre monde s'écroule et qu'une autre vision surgisse de ses ruines.

Ailleurs sur AlmaSoror :

Caste, classe : le théâtre de la distinction sociale

L'échec social, la mort et la biographie personnelle

Puissance et décadence de la bourgeoisie

| Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 21 janvier 2015

Le moine-soldat (12)

Aller vers ce que l'on déteste avec le plus de foi, c'est s'approcher dangereusement du vrai soi-même.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 20 janvier 2015

Témoignage

Les anges de l'hiver ont des visages trop aimés. Ils ont des corps enfuis, des âmes qu'on ne veut pas abandonner. Ils ont des secrets au creux des ailes, leur chanson brame encore au milieu de nos nuits hagardes, leur piano tinte un peu dans nos oreilles qui oublient sans vouloir oublier. Leur absence est bleue, comme une note de jazz noyée dans un air trop classique. Et leur souvenir est cuisant.

Mais nous les rejoindrons. Nous passerons chacun notre tour la porte qu'ils ont déjà franchie. Ils seront là, nous tendant leurs bras lumineux pour l'étreinte des retrouvailles. Ainsi va la vie, si proche de son ennemie mortelle.

(En souvenir d'un billet de Crescent consacré à un jeune homme enfui)

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 19 janvier 2015

Toxico

Tu viens chercher ici ta came quotidienne ? Il n'y en a plus. Les caves sont vides. Nous avons bu les fonds de bouteilles. C'est la dèche.

Je sais que tu es en manque, que ton corps a besoin de nourriture, que ton âme hurle à la mort. Moralement, tu te vautres sur les planchers, tu rampes en quête d'une poudre d'absolu. Mais je ne peux t'offrir que ce que je possède - plus rien.

Quelque chose de profond manque à ton bien-être, une algue substantielle qui teinterait de vert l'océan de tes pensées, une lueur intérieure, une flamme vibrante, une flemme nonchalante, un flegme élégant qui t'aiderait à sortir dehors, à tenir debout.

Il fut un temps où je dispensais à tout va mes matières premières d'amour, de révolte et de bizarrerie. J'ai trop puisé à mes ressources, j'ai vidé mes puits. Tu reviens aux lieux de jouvence mais tu les trouves séchés, détruits.

Ta plainte m'énerve comme une fourchette grinçant sur l'assiette. Tu n'as qu'à t'en aller chercher plus loin, là où les Carmina Burana mués en vaisseau de son flottent dans les éthers. Laisse-moi tranquille.

Tu dépérissais et je te guérissais sans le vouloir, par la vitale présence de mon souffle. Le voilà, mon souffle, approche-toi pour sentir sa maigreur. C'est le souffle des sécheresses et des néants du coeur.

Meurs dans d'atroces souffrances si tu peux, ou végète en regrettant le bon temps, car ton dealer de came ferme boutique.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 18 janvier 2015

Feux électriques

Grâce à Tieri, j'ai feuilleté il y a quelques jours un roman d'Alex La Guma, dont l'atmosphère m'habite encore par moments, par vagues. Et, en me souvenant de cette ambiance à peine lue, j'écoute le Lux aeterna de Ligeti. Ceci dans une chambre d'une ville tranquille située au bord de l'océan Atlantique. Presque pas de vent ce soir – qui pourrait croire que la nuit dernière tonnait sous la tempête ?

Dans le train, l'autre jour, un jeune homme très bien habillé et très sérieux travaillait sur son joli ordinateur portable, et j'ai vu son nom s'afficher sur son écran alors que je ne le souhaitais même pas. Prise ensuite d'un voyeurisme que je trouvais moi-même insupportable, mais incapable de me retenir, j'ai tapé son nom sur le moteur de recherche « google » de l'écran de mon téléphone. Effrayée par cette attitude inique quoiqu'invisible, j'ai tout de même, en quelques secondes, réalisé où il avait grandi, effectué ses études... Quelle horreur que la modernité, me disais-je, pour rejeter la faute de mon immorale indiscrétion sur la modernité. Mais l'époque ne fait que refléter ceux qui l'habitent, et les techniques ne font qu'obéir aux humains qui les utilisent. Quoi qu'il en soit, le jeune homme au bout d'une heure a éteint son ordinateur et sorti un livre : le portrait de l'aventurier, de Roger Stéphane. Je me suis souvenue alors assez confusément de ce livre, et très précisément de la préface de Jean-Paul Sartre, présente également dans l'édition de mon voisin « auditeur financier» dans un cabinet international. Sartre, ce grand menteur, cet idéologue plein d'intelligence, de morgue et de bassesses, y détaille brillamment les personnalités de l'aventurier et du militant – que tout oppose.

Et moi, à cause d'événements récents de l'actualité, bien que l'actualité n'existe pas, l'actualité n'est qu'une proposition indécente de voir telles choses du monde, d'une telle manière, tous ensemble, et de croire que voici l'histoire qui défile, moi donc, je m'interrogeais sur le profil du rebelle. Celui qui refuse de n'être qu'un rouage du système, quel que soit le niveau du rouage, l'importance sociale qu'on lui donne.

Le rebelle individuel, qui se dresse contre le système, est broyé en moins de temps qu'il ne faut pour qu'il comprenne l'inanité de son geste héroïque et inutile.

Le rebelle enrôlé, quant à lui, dans quelque combat collectif, a plus d'espoir, plus de soutien, et s'il peut finir lâché par ceux de sa cause et broyé, il peut également vivre une vie de combattant au long cours, ou même devenir ministre à la place du ministre si la révolution qu'il sert a lieu.

Mais, même si la cause est perdue, le rebelle engagé savoure quelques bienfaits qui ne sont pas donnés à celui qui se soumet ou qui vit sans s'en faire, dans l'adaptation totale au monde. En effet, il prend du recul par rapport au système, menant une double vie ; il est soutenu par une idéologie forte, qui lui permet de traverser les coups durs, privés comme sociétaux ; il reçoit une préparation physique, mentale, intellectuelle et technique qui l'aide à se construire, à progresser, à élever ses enfants s'il en a. Il connaît la joie des réseaux parallèles, et garde le temps de son engagement de goût de liberté et de bravade que l'on ne connaît souvent qu'à l'ère courte de la jeunesse, et dont le malaise intérieur de l'adolescence nous empêche trop souvent de profiter. Si le rebelle se sacrifie à sa cause, il connaît une gloire, payée le prix fort, et devient le héros d'une communauté (diabolisé par le système, mais le regard qui compte pour lui est celui de la communauté).

Mais ce qui est amusant, c'est que Ligeti s'est tu depuis longtemps. J'ai eu Laurence P au téléphone et nous avons parlé de l'amour, de l'argent, des bébés, de la jeunesse qui passe et de la fête qu'il faut continuer, et puis nous avons raccroché. Elle, rue de la Roquette, moi, à quatre heures de train de Paris, vers l'Ouest. Time is a liar, chante une voix d'homme faussement douce, une voix de crooner qui m'emporte loin de Ligeti mais dans laquelle il reste un peu des atmosphères d'Alex La Guma.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 17 janvier 2015

Comme la colombe inaperçue

Savoir que nous sommes baignés aujourd'hui dans une lumière qui va s'éteindre, et qui est née, qui a grandi sans que personne ne la remarque, dans des lieux porteurs, encore inconnus, vers lesquels seule l'intuition guidait des êtres hors normes. Ces lieux pouvaient être physiques et géographiques ou intellectuels, artistiques, politiques, visuels, mentaux. Ce qui portera les esprits des gens demain existe aujourd'hui dans la plus parfaite indifférence. Les modes vers lesquelles nous nous tournons sont déjà mortes. L'influence, nous sommes sous influence, sous une influence qui disparaît, qui s'efface. Demain nos cerveaux, nos corps, notre monde seront portés par des conflits, des aspirations, des images que seuls quelques uns d'entre nous commencent à appréhender. Toi qui marches dans la gloire illuminée, ton ombre bientôt s'éteindra. Toi qui peines dans l'obscurité, ta splendeur demain resplendira.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |