jeudi, 15 octobre 2009

So we’ll go no more a-roving

So we’ll go no more a-roving

So late into the night,

Though the heart be still as loving,

And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,

And the soul outwears the breast,

And the heart must pause to breathe,

And love itself have rest.

Though the night was made for loving,

And the day returns too soon,

Yet we’ll go no more a-roving

By the light of the moon.

Lord Byron

Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 14 octobre 2009

Toutes mes histoires d'amour ratées

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

No man's land

Nous n'osons plus penser. Les barrières de mots nous contiennent dans la zone de non dits. Nous n'osons plus rêver. Car nos rêves ressembleraient trop aux royaumes interdits. Nous n'osons plus vivre : car la vie ressemble à ce feu qui nous est interdit. Nous n'osons plus chanter. Nos voix pourraient trahir nos désirs endormis. Nous n'osons plus pleurer : quelles larmes pourraient couler sans éroder les frontières de la morale proclamée ? Et la vie est administrative. Et la vie est scientifique. Réaliste, nous sommes le flot d'êtres qu'elle entraîne vers le bout du tunnel.

Et toi, qui regardais d'un air différent quand les boites de nos vies se sont croisées, toi qui a levé le doigt, toi qui portais une bague, une chaîne et un long manteau noir... Toi dont la barbe paraissait fragile, toi dont les yeux semblaient noyés, où cours-tu ? Maintenant que le flot a changé de latitude, que les longitudes se sont mélangées, que les contremaîtres de la grande marche des hommes sont morts, où cours-tu ?

Des milliers d'être à peine entrevus essaient de se rencontrer à nouveau dans le flot qui se désordonne. Le tunnel est malade ; ses canalisations fuient. C'était la nuit affective dans le gros flot de boites. Ce sera la nuit financière et nous nous chercherons pour nous aimer.

Deux femmes se tenaient par la main. Les voilà figées dans leur posture mortuaire. Elles s'étaient révoltées trop tôt. Elles furent des modèles proscrits. Elles méritaient cette épitaphe sur mon bras.

Et nous errons à la recherche de nos coeurs, qui ne résonnaient plus depuis si longtemps. Chacun essaie de récupérer le sien, car les contremaîtres de la grande marche des hommes n'existent plus. Il n'y a plus d'administration. Il n'y a plus de noms. Il n'y a plus de flot cohérent. Chaque bête sauvage cherche son coeur.

édith de CL

Publié dans Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Guibert de Nogent et la dépravation des femmes

Nous sommes vers l'an 1100 (excusez mon inexactitude : à l'époque, je mangeais à la table des anges).

Guibert de Nogent, désabusé, profondément inquiet, écrit sur les nouvelles manières des femmes. C'était environ 800 ans avant Hollywood.

"Hélas, la modestie et l'honneur virginaux ont été misérablement délaissés, et l'autorité maternelle affaiblie à la fois en apparence et en fait, si bien que toute leur conduite ne révèle qu'une gaieté indécente, qui ne fait entendre que des moqueries, accompagnées de clins d'yeux et des langues qui caquettent, une démarche sans retenue, et des façons tout à fait ridicules. La qualité de leurs vêtements les éloigne tant de la réserve d'autrefois que dans l'élargissement de leurs manches, le resserrement de leurs corsages, leurs souliers en maroquin de Cordoue à pointe retroussée - bref, toute leur personne ignore la honte. Chacune croit avoir atteint le plus bas échelon de l'infortune si elle est privée d'hommages amoureux et mesure la splendeur de sa noblesse ou de son élégance au nombre croissant de tels prétendants... C'est de cette façon que nos temps modernes se corrompent."

Cité ( et traduit de l'ancien français) par Joan Evans, in La civilisation en France au Moyen Âge, Payot, Paris, 1930. 80 gravures.

Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 13 octobre 2009

Fatale fiole

Par AC Legendre

Eclat de soleil en verdure

Médaillon de veau et sa bagatelle de légumes,

sauce Marie-Antoinette

Caramel de poireaux en fourreau de nougatine

Décidément, la nouvelle cuisine le laisserait toujours perplexe.

Le serveur venait de déposer devant lui une assiette immense. Contenu : un œuf mollet persillé. L’œuf, jaune, évidemment ; et le persil, essaimé avec art en une subtile arabesque. Pas de doute, il s’agissait bien là de l’Eclat de soleil en verdure. Sourire obséquieux de rigueur. Mais de qui se foutait-on ? Il n’était pas d’humeur à jouer les gourmets.

Un coup de couteau dans l’œuf translucide et le jaune épais se coagula en une marre informe. Test de Rorschach sur porcelaine froide. Que lisait-il dans son œuf ? Il fit pivoter l’assiette. Noyade de soleil en limon verdâtre. Beurk. Ce qu’en aurait pensé son psy ? Il préférait ne pas le savoir.

La suite ne le tentait pas davantage : Marie-Antoinette courir la bagatelle entre bétail et verdure ? Des poireaux gorgés de sucre en pièce montée ? Non, décidément, il n’en voulait pas. Il savait fort bien ce qu’il voulait à vrai dire, mais il avait promis à son psy, à sa mère et à la litanie de médecins qu’il consultait depuis des années sur le sujet, qu’il cesserait même d’y penser. Il se concentra donc sur Marie-Antoinette. Il n’était guère versé en Histoire de France et ne s’imaginait pas que Marie-Antoinette courant la bagatelle entre verdure (jardins à la française plus que potagers, certes) et bétail (ovidés plus que bovidés, sans doute) s’approchait fort de la vérité historique. Il ne voyait la malheureuse que décapitée. Et les viandes saignantes, c’était catégorique, il n’aimait pas. Alors quoi ? Marie-Antoinette alanguie dans un hamac, se laissant faire la cour par quelque perruqueux… ressac, ciel piqueté d’étoiles et sable chaud ? Non, la perruque ne collait pas, pas plus que la poudre et les robes en berceau, par 35°c. Ou alors, ils collaient trop. Il fallait revenir à des latitudes plus raisonnables.

Il revint donc à son assiette. Pause. Prit une longue inspiration, expira posément comme le lui avait enseigné son kinésithérapeute, et visualisa l’action. Effort de la fourchette, légère torsion du poignet gauche, les dents de l’instrument convenablement inclinées vers l’assiette et le corps du sujet formant angle à 45° avec la table. Le couvert retomba avec bruit sur le rebord de porcelaine. Non, décidément, il ne pouvait pas.

Ce n’était pas une question de papilles insensibles, ni de glande salivaire déréglée. Il le savait bien, lui, et cela depuis le début, mais les médecins continuaient à se perdre en conjectures sur la question. Etait-ce le goût, l’odeur ou bien la vue qui le dégoûtait à ce point ? Avait-il une aversion particulière pour les produits lactés (trauma infantile ?), la viande (métaphore sexuelle ?), les légumes verts (névrose urbaine ?), à moins qu’il ne s’agisse d’une allergie généralisée (psychose aggravée ? -sujet à enfermer dans les plus brefs délais-) ? Une existence entière perdue à discourir de son assiette sur un divan n’avait pu répondre à ces questions. Les diagnostics se faisaient de plus en plus flous avec les années et aboutissaient tous à cette conclusion absurde : le sevrer de sa planche de salut. Pour son bien, évidemment. Par souci pédagogique (avait-on idée à trente ans révolus de se refuser ainsi à toute nourriture normale ?), par souci hygiéniste, physique, et il passait les meilleurs. Certes, son obsession avait un effet désastreux sur sa santé. Certes, il risquait de mourir de perforation intestinale, de s’écrouler dans d’horribles souffrances et gargouillis d’estomac, là, près de la table et de la fiole fatale. Mais préférerait-on le voir mourir de faim ?

Le maître d’hôtel le guettait. C’était toujours ainsi. Où qu’il aille se réfugier pour tenter, en toute tranquillité, l’expérience effrayante de la confrontation à une assiette pleine, il était observé par le travers, épié par le menu, moqué aussi, il s’en doutait bien. Sa mère s’adonnait à cette activité de manière on ne peut plus consciencieuse, évaluant ses efforts en fin de repas à l’aune des trajectoires parcourues par sa fourchette. Il s’était brouillé avec tous ses amis pour des histoires de daubes en gelée, de fondues savoyardes et de dîners de mariage. Quant aux relations amoureuses, il va sans dire qu’il en avait vite abandonné l’idée, l’étape restaurant étant absolument incontournable en la matière. Sa sociabilité s’en trouvait limitée à la fréquentation d’endroits où toute nourriture était par essence bannie. Essentiellement dans son cas, le bureau et le club de scrabble où il passait ses soirées à oublier de manger.

Le sevrage l’avait forcé à sortir du bois. Au lieu de se réfugier chez lui pour s’adonner, dans une réconfortante intimité, à son penchant décrié, il devait « manger » à la vue de tous. Le patient se soumettra à la pression de ses pairs en déjeunant et dînant dans des lieux publics. Il avait banni de la liste des « lieux publics » la cafétéria de l’entreprise où il travaillait, ne voulant pas ébruiter un handicap qui l’avait déjà poussé à démissionner par deux fois. Restaient les restaurants. Sa première journée de sevrage s’était passée à établir une liste exhaustive des restaurants, bistrots, brasseries et autres cafétérias de la capitale, et leur ordre de roulement pour une année (c’était la dose prescrite). S’il acceptait de se soumettre à la pression de ses pairs, il refusait l’humiliation de s’y soumettre deux fois et changeait donc de lieu midi et soir, jour après jour, jonglant avec les horaires d’ouverture, les jours fériés, les grèves de métro et les exigences de son compte en banque. Et voilà qu’en dépit de ce programme épuisant, on épiait toujours ses moindres effets de fourchette. Cette fois-ci, c’était le maître d’hôtel, bien au carré, souliers noirs parfaitement vernis posés à la perpendiculaire exacte de la marche métallique qui menait à la réception. Mais c’était aussi bien le bistrotier moustachu ou la serveuse pimpante. Pas un qui ne jetât un regard en coin. Même le laveur de vitres, suspendu dans le vide par un simple baudrier, semblait ne pas quitter son assiette des yeux.

Un mot lui fit oublier le ballet des regards. Jus de tomate. Son voisin de derrière venait de commander un JUS DE TOMATE. Il s’agrippa à la nappe, concentrant son attention sur les replis du tissu damasquiné. Respire... Respire.. Respire !! Pense à autre chose. Vite, un truc apaisant. Quelque chose d’heureux. N’importe quoi. Velours rouge, voix chaude. Oui, voilà, quelque chose d’un club de jazz. (Soupir). Tu n’es plus là. Jaaaazzzz…. (Soupir).

L’éclair d’une chaussure vernie se posant sur une marche métallique le tira de sa vision new-orléanaise. Le maître d’hôtel faisait son entrée, plateau en main. Il reprit plus fort : JJJAAAZZZ… !!!! Le murmure se mua en vagissement, la nappe qu’il n’avait pas lâchée s’envola : il venait de se jeter sur le serveur. Le plateau oscilla dangereusement, reprit son équilibre. Cling ! fit la fiole de Tabasco en se brisant sur le marbre brillant. Il lui sembla qu’une éternité s’écoulait dans la contemplation du précieux liquide répandu sur le sol. Ensuite, il n’avait rien compris, seulement qu’on le jetait dehors. La vision de l’auréole rouge et or faisait comme une tache de soleil devant ses yeux.

Il n’aurait su dire comment il était rentré chez lui. Il avait dû errer longtemps, le réveil marquait presque deux heures du matin. Il s’assit devant une partie de scrabble entamée la veille. La partie n° 547 du Manuel du parfait scrabbleur. Mais l’adversaire était décidément trop fort et lui, trop peu concentré. La cuisine l’attirait désespérément. Les placards ne contenaient pourtant pas ce qu’il cherchait, il ne le savait que trop bien pour avoir consciencieusement aidé sa mère à en éliminer toute fiole suspecte. Mais c’était plus fort que lui : en dix minutes, il mit son appartement à sac. Rien. Rien derrière les radiateurs. Rien dans le réservoir des WC. Rien, pas une goutte de Tabasco. Nulle part. Il allait devenir fou.

Il se précipita sur le scrabble, balaya d’une main les jetons du plateau, remit celui-ci dans la boite, y jeta les lettres et embarqua le tout. Dix secondes plus tard, il sonnait comme un forcené chez son voisin de palier. Ce dernier, insomniaque et coutumier des sautes d’humeur de son voisinage, l’invita fort cordialement à entrer. Ils s‘attablèrent sans un mot et entamèrent la partie. Le plateau se remplissait rapidement. Le voisin, piètre joueur, se laissait en général battre sans rechigner. « Scrabble », lança-t-il pourtant après un bon quart d’heure, et de poser, l’air triomphant, P, I, M, E, N, T, E, lettre à lettre sur le plateau. Notre homme frissonna et contempla son jeu : Q,U, I, N, A, T, P. Qui font PIQUANT. Mot compte triple. Ses mains furent prises d’un léger tremblement en plaçant les pièces. L’autre renchérit avec ARDEUR mais le TOMATES qu’il venait de piocher l’obnubilait tant qu’il ne le remarqua même pas. Tentant de se concentrer, il réussit pourtant à poser ce nouveau scrabble. Silence. Il fixait le plateau sans parvenir à détourner le regard. « Dîtes-moi, TABASCO, vous prenez ou pas ? Je sais bien que ce n’est pas très régul… ». Le voisin n’eut pas le temps de finir sa phrase. Cling ! L’auréole rouge et or faisait comme une tache de soleil devant ses yeux.

AC Legendre

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 12 octobre 2009

19 ans, Barbara

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 11 octobre 2009

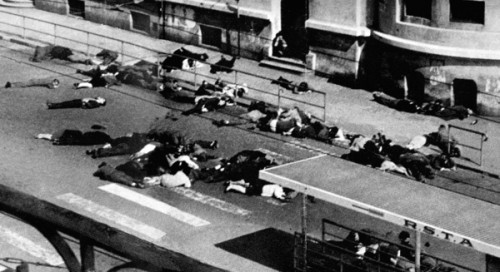

26 mars 1962

Publié dans Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

AlmaFrater

La ballade de VillaBar, c'est l'histoire des personnages nés au bar du Piston Pélican, en 2007, le dimanche soir quand on se retrouvait, photographes, écrivains, acteurs et piliers de bars, pour inventer ensemble. Les soirées n'ont plus lieu, mais les personnages poursuivent leur vie. Car la réalité s'est fait dépasser par la fiction de VillaBar. Et le monde de VillaBar est devenu plus vrai que nous.

Complainte cynique de Joan Yufitran

Mon cher William,

Comme vous avez gardé votre naïveté depuis Stockholm... Et quel amusement de vous retrouver ici, à Santa Marina. Le monde est petit ou ésotérique... pour permettre de telles retrouvailles. Vous surveillez la petite rousse et son amante Carotte Feliccio. Qu'ont-elles fait pour attirer ainsi votre attention ?

Carotte fait partie de mon écurie, avec Galeswithe Albanel.

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 10 octobre 2009

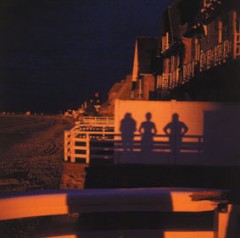

Songe solitaire de l'oiseau en cage

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 08 octobre 2009

Il pleut ce soir, petite fille

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 06 octobre 2009

Le fond des verres de bière

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 05 octobre 2009

Anne

Anne qui se mélange au drap pale et délaisse

Des cheveux endormis sur ses yeux mal ouverts

Mire ses bras lointains tournés avec mollesse

Sur la peau sans couleur du ventre découvert.

Elle vide, elle enfle d'ombre sa gorge lente,

Et comme un souvenir pressant ses propres chairs,

Une bouche brisée et pleine d'eau brûlante

Roule le goût immense et le reflet des mers.

Enfin désemparée et libre d'être fraîche,

La dormeuse déserte aux touffes de couleur

Flotte sur son lit blême, et d'une lèvre sèche,

Tête dans la ténebre un souffle amer de fleur.

Et sur le linge où l'aube insensible se plisse,

Tombe, d'un bras de glace effleuré de carmin,

Toute une main défaite et perdant le délice

A travers ses doigts nus dénoués de l'humain.

Au hasard! A jamais, dans le sommeil sans hommes

Pur des tristes éclairs de leurs embrassements,

Elle laisse rouler les grappes et les pommes

Puissantes, qui pendaient aux treilles d'ossements,

Qui riaient, dans leur ambre appelant les vendanges,

Et dont le nombre d'or de riches mouvements

Invoquait la vigueur et les gestes étranges

Que pour tuer l'amour inventent les amants...

Paul Valery

Publié dans Fragments | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 04 octobre 2009

La table des absents

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 02 octobre 2009

L'étang de la Grostière

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Une théorie moderne de l'intégrale

Voici une contribution mathématique que Laurent Moonens avait proposé à AlmaSoror pour son numéro de janvier 2007 :

Une théorie moderne de l'intégrale.

(Cliquez sur le titre pour afficher le pédéhaif).

Pour en apprendre plus sur Laurent Moonens, voici sa page ; et quelques vidéos de lui sont visibles ici.

Publié dans Paracelse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |