lundi, 13 février 2012

Hameaux-tombeaux, quelles tristesses ont clos tes derniers yeux-fenêtres ?

Un billet d'Esther Mar

Photo volée ici

Ô France, Ô ma belle, Ô ma morte, où erre l'écho de tous ces cris d'enfants, libres, qui résonnaient dans tes hameaux ? Combien de maisons, d'églises, de ruelles abandonnées par les morts, après la première guerre mondiale, après la seconde - combien de vieux sont morts dans une maison de retraite en ville en songeant à leur village, qu'ils avaient laissés après en avoir été le dernier survivant. Hameaux perdus, témoins d'un peuple assassiné par ses Élites, par les Guerres, par le Progrès, les trois ennemis qui marchent toujours main dans la main pour exterminer oiseaux et enfants, adultes et animaux, antiques pierres et vieux arbres.

Ruines d'un temps qui ne reviendra jamais, au fond des villages abandonnées, vous parlez encore des gens qui vous aimaient au vent qui passe, au seul vent qui passe.

Voix éteintes, yeux clos, rires perdus, ma France a été assassinée par les routes, par la télévision, par les discours nationalistes d'abord (guerres mondiales), par les discours internationalistes ensuite (mondialisme et progrès).

Pleurez, coeurs solitaires, en songeant que des enfants couraient là.

Pleurez aujourd'hui puisque personne n'a pleuré quand le dernier berger a été emmené à la maison de retraite, quand la dernière brodeuse a dû quitter le village mort.

Ô France, comme il est violent de t'aimer !

Car les lotissements laids poussent comme des champignons alentour des villes, mais dans les terres bafouées le vent gémit de compassion entre les murs écroulés.

France, pendant que tu t'apprêtes à voter en moutonnade, les derniers survivants des hameaux-tombeaux meurent dans les maisons de retraite, perdus dans la solitude immense des souvenirs d'un pays qui a existé, et qui n'est plus.

Esther Mar

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 04 janvier 2012

L'enfance, la civilisation et le monde sauvage

Sommaire :

Ouverture : l'enfance est un pays frontalier...

I La guerre du feu, de JH Rosny Aîné : Retour aux sources préhistoriques

II Crin Blanc, un film d'Albert Lamorisse : Combats à la frontière du sauvage et du civilisé

III Les derniers géants, album illustré de François Place : contre l'exploitation et l'approche scientifique de la nature et des "peuples premiers"

Clôture : domestication, éducation, colonisation : Drame ou Tragédie ?"

par Edith de Cornulier-Lucinière

(Ce texte est la reproduction écrite de la huitième séance d'Une enfance littéraire française, causerie créée pour les étudiants du Cours de Civilisation française de la Sorbonne)

Ouverture : l'enfance est un pays frontalier...

L'enfance, qu'est-ce ? Un pays entre la civilisation et le monde sauvage. La nature y met des rêves et des pulsions ; la société y met son éducation...

Ce thème touche au tiraillement de l'homme entre la civilisation, qui le distingue des autres animaux, et le monde sauvage, un monde sauvage dont l'homme est issu, et pour lequel il éprouve à la fois rejet et fascination. Ce thème nous mènera vers trois œuvres, trois points de vue sur la civilisation et le sauvage, des œuvres respectivement créées au début, au milieu et à la fin du XX ème siècle.

La guerre du feu se passe aux temps préhistoriques. Les hommes luttent pour la survie du clan.

La colonisation du monde par l’homme y est vu comme positive : elle permet la survie.

C'est donc une œuvre progressiste, optimiste, un hymne à la marche de l'homme vers toujours plus de civilisation.

A l'origine pour les adultes, l'édition l'a depuis réservée aux enfants. Comme si les hommes préhistoriques, non civilisés, étaient plus proches des enfants. Ils apprennent à dompter le feu pour devenir civilisés, comme l'enfant doit dompter sa nature sauvage pour devenir adulte. Dans les années 1980 un film de Jean-jacques Annaud a remis l’œuvre au goût du jour pour les adultes. Mais l’engouement fut passager et à nouveau La guerre du feu se retrouve dans les collections « jeunesse » des éditeurs.

Crin Blanc se passe dans les années 1950.

Réalisé exprès pour les enfants, il est un des films qui marquent le plus les enfants qui l'ont vu, un de ceux qu'ils emmènent avec eux dans leur vie d'adulte. Ce film représente leur enfance.

L'enfant Folco, héros du film, est un petit pêcheur de Camargue. Il entend un propriétaire de troupeaux sauvages dire que celui qui arrive à attraper Crin Blanc en sera le maître. Mais lorsque Folco s'empare de Crin Blanc, les hommes veulent lui reprendre.

Crin Blanc refuse d'être un cheval domestique et préfère l'amitié avec Folco au dressage des hommes. Alors Folco et Crin Blanc s'enfuient dans la mer pour garder leur liberté.

Crin Blanc est une œuvre radicale, qui prône le refus de la soumission, la course vers la liberté mais qui met en valeur les rapports de force.

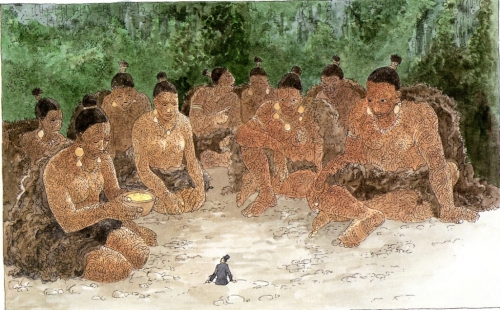

Les derniers géants (récit illustré datant des années 1980) se passe au XIX ème siècle.

C'est la rencontre d'un homme civilisé avec un peuple inconnu : les Géants.

À travers la découverte et la destruction du peuple des géants, ce long album élabore une critique de la civilisation, de la colonisation, de l'ethnologie, du tourisme, de la science.

Les derniers géants est une œuvre pessimiste.

I La guerre du feu, de JH Rosny Aîné : Retour aux sources préhistoriques

Au départ, La guerre du feu était un livre de littérature générale, un livre pour les adultes. Très vite, il a été uniquement édité dans des « collections jeunesse ».

Ce roman est l'origine d'un immense effort pour faire connaître la préhistoire. Durant tout le XX ème siècle, de nombreux livres sur les dinosaures et les hommes préhistoriques sont édités pour les enfants.

C'est un roman qui a beaucoup influencé la vision des paléontologues et autres spécialistes de la préhistoire. Ce n'est que récemment qu'ils ont remis en question les comportements des humains préhistoriques tels qu'ils sont décrit dans le roman.

L’auteur, JH Rosny Aîné, a vécu parmi les hommes entre 1856 et 1940. Pendant longtemps, Rosny a écrit en collaboration avec son frère, Rosny le Jeune. Mais le livre qui l'a rendu célèbre et dont nous parlons aujourd’hui, il l'a écrit seul, en 1911.

La guerre du feu se passe aux temps préhistoriques. Le clan des Oulhamrs a perdu le feu. Les gens du clan sont voués à la mort. Le chef Faouhm dit que celui qui retrouvera le feu sera son égal et prendra sa fille pour femme. Naoh relève le défi.

Les personnages essentiels sont Faouhm, le chef ; Naoh, un homme de la tribu : Gammla, la fille du chef Faouhm ; le feu.

Deux adaptations cinématographiques aux antipodes du XX°siècles mettent en valeur l’incroyable changement des mentalités en France.

En 1914, Georges Denola, en noir et blanc, sans paroles, dans la technique balbutiante du cinéma de l'époque, tourne un film beau et étrange.

En 1981, sort un film spectaculaire de Jean-jacques Annaud. Cette seconde adaptation n'est pas montrée aux enfants (sexe, grande violence de certaines scènes) et a remis la guerre du feu pour un temps en vogue chez les adultes. Mais le roman est toujours publié dans les collections pour la jeunesse.

La première adaptation, de Denola, s'intéresse à la religiosité primitive ; il s’ouvre sur une danse mystique des hommes en l’honneur du feu.

La seconde adaptation, d'Annaud, s’intéresse à la sexualité primitive ; il s’ouvre sur une scène de sodomie au bord d’une rivière : ces deux adaptations reflètent les changements des préoccupations au cours du XX°siècle... J'avoue une nette préférence pour le premier, que je conseille à mes lecteurs et étudiants.

II Crin Blanc, un film d'Albert Lamorisse : Combats à la frontière du sauvage et du civilisé

Crin Blanc fut d'abord un film, avant d'être adapté, avec les photos du film, en album illustré (il est toujours en vente, chaque année réimprimé).

L’univers de Crin Blanc compte largement autant que l’histoire et donne une épaisseur particulière à l’œuvre.

La Camargue, parc naturel protégé où se déploient chevaux, taureaux et rizières, est située en Provence, autour de trois villes : Arles, les Saintes-Maries de La Mer, et Port Saint-Louis du Rhône.

Arles est une ville traversée par le Rhône ; c'est la ville de la photographie, avec, chaque été, les Rencontres photographiques d'Arles.

Les Saintes Maries de La Mer est la ville des gitans. Les gitans et les Roms y vénèrent Sainte Sara(h) la Noire et baptisent de préférence ici leurs enfants.

Quant à Port Saint-Louis du Rhône, c’est la que le fleuve-dieu venu d’un glacier du Nord se jette dans la mer, comme un fou. Et c’est là que s’achève l’histoire de Crin Blanc : dans la folie du Rhône en noces mystiques avec la mer.

Les auteurs de Crin Blanc sont le scénariste Denys Colomb de Daunant, gendre du marquis Folco de Baroncelli, un des derniers grands seigneurs camarguais, et le cinéaste Albert Lamorisse, qui s'est spécialisé avec talent dans les films pour enfants.

Paru en 1953, Crin Blanc a obtenu le Grand Prix du festival de Cannes, le Prix Jean Vigo, le Prix de Centre International de l'Enfance et le Grand Prix de la critique polonaise.

J’ai trouvé deux points de vue américains récents sur ce film merveilleux.

En 2007, le New York Times avec un article de Terrence Rafferty le classe comme l'un des plus beaux films pour enfants de tous les temps. Mais dans le Washington Post, des auteurs ont fait valoir que Crin Blanc, film néfaste, fait croire aux enfants qu'un monde meilleur est possible, d’une manière d'autant plus fourbe que ce film a des apparences réalistes. L’histoire de Crin Blanc est un mensonge, qui fait croire aux enfants que le monde est libre et beau. Ce mensonge est une tromperie, qui mène les enfants au refus de grandir ou bien à de très grandes désillusions.

Il y a donc l'école du rêve et l'école réaliste... Face à ceux qui souhaitent configurer les cerveaux enfantins en fonction du rôle qu’on souhaite leur faire jouer plus tard, défendons la possibilité du rêve, de zones d'imaginaire où la réalité n'a pas tous les droits.

(Une autre œuvre célèbre du cinéaste Albert Lamorisse, Le Ballon rouge, est un hymne à Ménilmontant. Le ballon rouge est une merveille de poésie et d'intelligence, où l'on voit revivre le Ménilmontant des instituteurs laïcs, des lavandières, des bus d'époque... Ce film a reçu la même critique que Crin Blanc : à force de montrer aux enfants un monde où tout est possible, on leur prépare de grandes désillusions).

Pourquoi tant de peurs ? Parce que l'histoire de Crin Blanc est une invitation à la rébellion éternelle.

Crin Blanc est le plus beau des chevaux sauvages. Folco est un petit garçon de Camargue. Folco entend parler de Crin Blanc le cheval sauvage et décide de le capturer pour en faire son cheval.

Crin Blanc, qui hait les hommes se laisse peu à peu approcher par Folco. Les deux amis fuient les hommes qui veulent s'emparer de Crin Blanc, et se sauvent dans la mer, dont ils ne reviendront jamais.

Le film contient une contradiction : la vision qu’il donne des manadiers et gardians (éleveurs de chevaux) est mauvaise : ce sont les grands ennemis de l’amour et de la liberté. Mais, dans le même temps, le film est une valorisation à l’extrême de leur culture, de leur mode de vie. Les Camarguais ne s’y sont pas trompés : ils sont très fiers du film.

Quel est le thème du film ? C’est un hymne à l'amitié entre les hommes et les animaux, c’est un appel à des rapports de force, des confrontations, des violences plus belles que l’adhésion à un monde sans conflits. Folco n'est pas dénué de désir de domination : il veut posséder Crin Blanc ; il tue poissons et lapins pour se nourrir. L’amitié, la tendresse et la violence ne s’excluent pas.

Les personnages sont peu nombreux : il y a Folco, le petit garçon, Crin Blanc le cheval sauvage, il y a les manadiers (éleveurs de chevaux) et leurs employés, les gardians ; il y a le grand-père, humble pécheur sachant vivre d'éternité, et le petit frère de Folco, qui joue avec une tortue. Il y a le peuple des chevaux et la faune mystérieuse des oiseaux, des poissons, des lapins, des flamants roses.

L’univers de Crin Blanc a dépassé le cadre du film. Un album a été tiré du film et est devenus un des grands classiques de la librairie enfantine française.

Une statue de Crin Blanc orne la place de l'église des Saintes Maries de La Mer. Les vins & bières nommés Crin Blanc sont légion. J'ai trouvé cette publicité pour une bière : "La Crin blanc rend hommage au cheval de trait Comtois par sa couleur, par la blancheur de sa mousse et par son caractère à la fois doux et puissant". Inutile de préciser qu'en Camargue, de nombreux campings, élevages de chevaux, restaurants, s'appellent « Crin Blanc » !

Les noms des personnages ne manquent pas de poésie, de rêve. Folco veut dire Faucon. C'était le prénom du beau-père du scénariste. Le faucon est un oiseau de proie. Crin blanc tire son nom de sa robe entièrement blanche.

III Les derniers géants, album illustré de François Place : contre l'exploitation et l'approche scientifique de la nature et des "peuples premiers"

Le thème des Derniers géants est la survie des espaces non colonisés. Les derniers géants illustrent la beauté de l'homme-sauvage et le remords de l'homme-technique qui ne sait qu' éteindre la vie parce qu'il a perdu son cœur en développant ses talents. La science équivaut à la colonisation, elle est destructrice. Elle mesure, elle analyse, elle tue. Par sa simple manière de regarder le monde elle le détruit…

Né en 1957, François Place, écrivain et illustrateur, ou peut-être, auteur d’œuvres littéraires et visuelles, a reçu pour Les derniers géants le prix Baobab au Salon de Montreuil en 1992.

L’histoire, écrite dans un style ample, précis, raffiné, relate le voyage du scientifique Archibald Ruthmore, qui quitte l'Angleterre du XIX° siècle pour explorer les contrées sauvages. Il découvre un peuple magnifique demeuré inconnu, le peuple des géants. Les géants, êtres de taille immense, très sensibles et raffinés, l'accueillent avec amitié et bienveillance.

De retour en Angleterre après un long moment passé auprès de ces êtres d’une grande bonté, Archibald écrit un livre pour présenter le peuple des géants, leur histoire, leurs caractéristiques, leurs traditions. Aussitôt, scientifiques, militaires, religieux, administrateurs, se ruent à la rencontre des géants.

Bientôt, tous les géants sont décimés. Leur civilisation est éteinte. Leurs dépouilles sont exposées dans les musées, agrémentées d’explications scientifiques et ethnologiques.

Archibald Ruthmore ne se voile pas la face. Il abandonne tous ses biens. Il part errer de port en port. Il est désespéré d'avoir été la cause de la destruction d'un peuple profondément bon, bien meilleur que le sien.

Les derniers géants sont une œuvre rousseauiste.

Nous avons déjà mentionné Jean-Jacques Rousseau (dans une autre séance de ce cours), lorsque nous présentions Gavroche, l'enfant de Paris, personnage des Misérables, de Victor Hugo. Nous avions parlé de Rousseau comme du philosophe de l'égalité, par opposition à Voltaire, philosophe de la liberté.

Mais Rousseau était aussi le philosophe de la nature. Il a beaucoup vanté l'état de nature, l'époque reculée où l'homme n'avait pas encore domestiqué le monde et où il vivait en paix et en harmonie avec la nature. Pour Rousseau, la civilisation est liée à la perversion. On a appelé ce courant de pensée "mythe du bon sauvage".

Et Voltaire, toujours son contraire, est le philosophe de la culture ! Il se moquait de Rousseau, l'accusant de vouloir que les hommes broutent tous nus dans l'herbe, car pour lui, c'est la civilisation qui adoucit les mœurs, tandis que la nature demeure un monde sans morale, où la cruauté et l'instinct règnent en maîtres.

Rousseau, donc, philosophe de l’égalité et de la nature ; Voltaire, philosophe de la liberté et de la culture…

Clôture : domestication, éducation, colonisation : Drame ou Tragédie ?"

Si je laisse ces trois œuvres m’imprégner, La guerre du feu, Crin Blanc et Les derniers géants, peu à peu une analyse commune surgit au fond de moi et me permet d’articuler des idées autour du thème de l’enfance, pays frontalier entre la vie sauvage et la vie civilisée.

Sous-jacente au thème du monde sauvage et de la civilisation, il y a la question de l'éducation. Questions religieuses mises à part (l'idée d'une âme éventuellement placée dans certaines catégories d’êtres), c'est par l'éducation que l'enfant sort du monde animal mammifère pour devenir un être civilisé.

L'éducation rend civilisé ce qui était sauvage. L'enfance est donc à mi-chemin entre le monde sauvage et le monde civilisé.

Dans La guerre du feu, des tribus se battent pour survivre et domestiquer le feu. Ce roman était à l'origine pour les adultes, mais très vite on en a fait un livre réservé aux jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on les sent plus concerné par le monde préhistorique que des adultes civilisés.

L'analyse connue de Crin Blanc, c'est qu'un enfant choisit le monde des chevaux sauvages plutôt que d'entrer dans la civilisation et devenir un adulte.

Pourtant, cette analyse n'est pas si profonde. C'est à cause du mensonge des hommes que l'enfant fuit dans la mer. Folco n'est pas un défenseur des chevaux contre les hommes, puisqu'il souhaite posséder Crin Blanc. Il n'a rien contre le dressage et la propriété sur les animaux. Crin Blanc et Folco sont deux être libres et dominateurs qui veulent suivre leur propre volonté et ne veulent pas se soumettre aux hommes plus forts qu’eux. En ce sens, Crin Blanc est un film Nietzschéen, qui prône liberté, responsabilité, volonté de puissance. C'est un film qui met en scène la civilisation dans toute sa puissance, cette civilisation qui a dépassé le stade de la survie mais n'a pas perdu sa force naturelle. La civilisation des chasseurs, des pécheurs, des éleveurs, qui vont voter en ville et se battre dans les forêts, qui lisent et écrivent dans leurs bureaux mais meurent au cours d’une chevauchée sauvage. Sorti du monde mammifère, l’homme n’est pas encore décharné, mangé par sa sophistication. Crin Blanc décrit un monde d’équilibre violent et beau entre la nature et la culture.

Dans Les derniers géants, la civilisation est dévoilée, son masque se déchire : ce n'est pas le monde sauvage qui est brutal ; c'est le monde civilisé qui tue, avec ses livres, ses instruments de mesure, ses villes... Et finalement, l'homme éduqué est incapable du moindre respect tandis que "les sauvages" vivent dans le haut respect des plus belles vertus : la liberté, la vérité, l'humilité. Mais l’homme civilisé n’est même pas méchant : c’est la structure de sa société qui le prive de toute relation avec le reste du monde. Et quand il se penche sur le monde, c’est en Deus ex machina, en observateur ou en transformateur. Toute solidarité avec l’altérité lui est donc fermée.

Education, domestication et colonisation sont identifiées dans ces trois œuvres.

Dans la guerre du feu, l’homme domestique le territoire et les éléments (principalement le feu). Cette domestication est positive : elle atténue la violence et favorise la paix.

Dans Crin Blanc, l’homme dresse les chevaux et méprise les enfants. La violence du monde sauvage s'oppose à la violence du monde civilisé, dans un bon équilibre. Chaque monde a ses grandeurs et ses incapacités. La vie est dure, mais belle. L'enfant travaille (il ne va pas à l'école) mais il a la beauté entière des enfants libres.

L'éducation et la domestication sont remises en question : Crin Blanc doit-il être le cheval favori du manadier, pourvu de la plus belle selle, ou un cheval anarchiste qui vit loin des hommes ? Folco doit-il aller à l’école et mettre des chaussures ou bien courir les champs au risque de mourir en tombant d’un arbre ? Crin Blanc représente une étape de la civilisation où l'homme est civilisé sans avoir perdu sa force vitale. Ce qui le rend plus violent, plus cruel, mais aussi plus vivant, plus capable d'amour et de don.

Dans Les derniers géants, l’homme colonise les peuples qui n'en ont pas besoin, qui sont meilleurs que lui, parce que l'homme civilisé ne sait pas regarder le monde sans vouloir le posséder, le transformer. La colonisation est négative, et elle rend, par déduction, la domestication et l'éducation tout aussi négative. La domestication n'est que le premier jalon d'un phénomène : elle appelle l'éducation des enfants pour leur apprendre à vivre la complexité d'un monde domestiqué. ces enfants éduqués, devenus des hommes, n'auront de cesse d'éduquer tout ce qu'ils voient, c'est le troisième jalon : la colonisation.

La colonisation des peuples, la domestication des territoires, l’éducation des enfants, sont le même processus vital, puis destructeur. Du rêve d’un monde meilleur où les corps sont moins malmenés, à la désillusion du cœur perdu qui ne sait plus ce qu’est un corps, la route est longue et triste.

La domestication des territoires et des éléments a mené à la civilisation. C'est la colonisation de notre propre environnement.

Pour survivre, la civilisation éduque les enfants, les animaux... C'est la colonisation de nous-mêmes, de nos friches intérieures.

Domestication et éducation sont des formes de colonisation.

Et enfin, quand c'est fait, quand tout est colonisé en soi et autour de soi, l’ennui dévore, la déprime se déploie, l'envie de partir naît. Alors on s'embarque pour aller découvrir l'inconnu, "trouver du nouveau" comme le dit Baudelaire. Mais... L'homme civilisé n'est plus comme l'enfant : il est incapable de regarder sans prendre possession, de vivre une amitié sans vouloir transformer l'autre. Il ne plus être fraternel et tout ce qu’il touche, même son rêve, surtout son rêve, il le détruit.

Le processus de colonisation est paradoxal : il est inéluctable pour survivre et mène à la destruction.

Même le goût de l'exotisme, même la quête du sauvage, mène à la destruction car l'homme civilisé, coupé de sa propre nature sauvage, est un perpétuel insatisfait : comme Don Juan, il veut sans cesse une nouvelle conquête, mais dès qu'il a conquis il se désintéresse d'elle et la détruit. L’homme qui s’est civilisé lui-même n’a plus d’amour à donner, plus de guerres à mener. Son regard est plus efficace qu’une kalachnikov car son corps n’est plus qu’une enveloppe vide.

Dans la Guerre du feu, les tribus sont à peines humaines : ce sont des animaux supérieurs, qui se battent sans cesse pour survivre et aspirent à vivre une vie moins matérielle, plus spirituelle.

Dans Crin Blanc, l'enfant refuse de se soumettre aux hommes et préfère la mort à la liberté. Il ne fait pas cela par survie, mais par choix, par besoin vital d'être libre. C'est la violence des manadiers et de Folco qui permet aux chevaux d'être encore libres. Si ces hommes n'aimaient pas galoper dans les marais, ils garderaient leurs troupeaux dans des écuries...

Dans Les derniers géants, le scientifique explorateur détruit un peuple magnifique parce qu'il est trop civilisé pour vivre une amitié libre : il doit écrire des livres, et ses livres tuent le peuple de géants, qui représentent les derniers hommes non colonisés de la planète. Ainsi même la littérature et la culture, instruments de paix, ne peuvent plus que participer à la désolation du monde.

Le processus de colonisation commence donc par soi-même. On se détruit soi-même pour devenir adulte. On détruit ses enfants en les éduquant. On détruit tout ce qu'on touche parce qu'on est civilisé.

La chronologie de ces trois oeuvres (1912, 1953, 1992) démontre bien l'évolution de la pensée au XX°ème siècle : il s’est ouvert avec de grands rêves ; il s’est fermé épuisé, plein de désillusions.

Ces colonisations successives (domestication, éducation, colonisation), posent la question antique : s’agit-il d’un drame ou d’une tragédie ?

La différence entre le drame et la tragédie est la possibilité du dénouement.

Dans le drame, rien n'est joué à l'avance. Les personnages tiennent leur destin en main et peuvent vaincre l'adversité. Le drame est une épopée : l'héroïsme des hommes influence positivement le monde.

Dans la tragédie, tout est joué avant même que les évènements ne commencent. Les héros ne peuvent rien faire contre leur destin, quelle que soit leur valeur. La seule chose qu'ils ont à défendre, c'est leur réputation. La tragédie est le déroulement d'un destin perdu d'avance. La fatalité est plus forte que les désirs et les essais des hommes.

L'exemple le plus célèbre est Œdipe-roi, la tragédie de Sophocle. Un oracle prédit qu'Œdipe tuera son père et épousera sa mère. Malgré toutes les précautions prises par les personnages et par lui-même, l'oracle se réalise.

L'universitaire américain George Steiner a donné un exemple de ces deux visions -drame et tragédie – en opposant deux auteurs russes du XIXème siècle. Selon lui, Tolstoï est un dramaturge, et Dostoïevski un tragédien.

La guerre du feu est un drame : le drame d'un peuple qui doit lutter comme un fou pour survivre, se reproduire et progresser dans sa conquête du territoire et des éléments. Qu’il y ait échec ou réussite, tant qu’il reste quelqu’un pour se battre l'issue est incertaine, les jeux sont ouverts.

Crin Blanc, suivant l'interprétation que fait le spectateur, est un drame ou une tragédie.

Parce qu'il est impossible de grandir sans se tuer soi-même, l'enfant Folco choisit une sorte de suicide, même si ce n'est pas dit ainsi. C'est le côté tragique de Crin Blanc : l'enfant et le cheval doivent mourir pour rester eux-mêmes, ou bien vivre mais à la condition du suicide intérieur.

Mais Folco aurait pu choisir l'entente avec les manadiers, la composition avec la société, de même que Crin Blanc, comme tant d'autres chevaux, pouvait accepter d'être domestiqué. Ils choisissent leur destin, ils décident en conscience de leur propre route à un carrefour qui leur laissait d’autres possibilités. C'est le côté dramatique de Crin Blanc.

Les derniers géants sont tragiques. Parce qu'il est impossible d'être un scientifique et de respecter la vie, Archibald va causer la perte du plus beau peuple du monde : les géants. Archibald est victime de lui-même. Parce qu'il est un homme civilisé il représente un danger pour tout ce qu'il touche, quelles que soient ses intentions. Il n'a pas de choix. Sa capacité de destruction est inscrite au creux de lui-même, de son éducation, de sa civilisation. Il est l’assassin suprême, car il a perdu sa capacité à vivre en bête dans le monde plein de dangers et de tendresses. Il a perdu son cœur il y a longtemps et il tue ce qu’il aime parce que la civilisation coupée de sa source sauvage est mortifère. Les hommes civilisés sont comme des tomates cultivées hors sol. Ils croient qu’ils vivent ; ils n’ont plus d’organe vivant.

Conclusion désespérée d'une âme qui cherche son corps :

La vie sauvage est dramatique. La vie civilisée est tragique.

Il reste le rêve, n'est-ce pas ?

Edith de CL automne 2011

Publié dans La place, Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 24 décembre 2011

épuration

Jacques Benoist-Méchin, dans ses mémoires, raconte sa condamnation à mort.

"... Par ces motifs,

Condamne Benoist-Méchin à la peine de mort, le condamne à la dégradation nationale à vie, le condamne à tous les dépens,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général,

Fait et prononcé au palais de Versailles, salle des Congrès, le 6 juin 1947, à 18h30.

Selon les dires d'un témoin (J-B Derosne, dans le journal l'Epoque, du 7 juin 1947), je n'ai pas bronché durant la lecture de l'arrêt. Comment pourrait-il en être autrement puisque d'être condamné à mort me laisse indifférent ? Mais je sens monter en moi une grande vague de commisération.

Au terme des débats, le président m'a demandé "si j'avais quelque chose à ajouter pour ma défense". J'ai répondu par la négative, sachant que ma cause était jugée d'avance et qu'aucune de mes paroles ne parviendrait à combler l'abîme qui me sépare de mes accusateurs. Ceux-ci ont voulu me retrancher du monde ; mais moi, de par ma propre volonté, je me suis déjà retranché d'eux.

Pourtant, je n'en ai pas encore fini avec le public qui a suivi pendant bientôt huit jours les audiences de mon procès. Je ne peux lui laisser croire que j'accepte les termes de l'arrêt. Je me tourne vers la salle et m'écrie en guise de protestation :

- Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges ! C'est comme s'il n'y avait pas eu de procès...

Je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour trouver ces mots. Ils ont jailli spontanément de ma poitrine. En les proférant, j'ai tendu les bras vers l'assistance en geste d'adieu. Et voilà que l'assistance me répond en me tendant les siens. Dans les tribunes, des femmes pleurent ; des hommes me saluent d'un geste de la main ; d'autres applaudissent. Des cris fusent de toutes parts. Dans la loge réservée au président de l'Assemblée nationale, une jeune femme très belle, que je ne connais pas, se dresse et prononce avec indignation des mots dont le sens m'échappe car ils sont recouverts par le brouhaha général (c'est seulement beaucoup plus tard que j'apprendrai qu'elle s'appelle Anne de La Houssaye). Le tumulte augmente. Les jurés qui se dirigeaient vers la sortie se retournent et pâlissent. Le président Noguères s'écrie d'une voix dramatique : "Gardes ! Faites évacuer la salle !" Je ne vois pas la fin de la scène, car un lieutenant de la gendarmerie me reconduit, encadré de deux gendarmes, au petit salon qui m'est réservé.

Tandis que je m'éloigne de la salle des congrès, un vers que j'avais oublié remonte à ma mémoire :

Ô vous dont la barque est petite, retournez

à vos rivages...

C'est celui par lequel Dante a voulu signifier leur congé aux détracteurs de la Divine Comédie. Je n'en connais point qui reflète un dédain plus hautain. C'est à peu près ce que je ressens, en cet instant où, tournant le dos à mes juges que je ne reverrai jamais et laissant derrière moi un monde qui ne m'est plus rien, je m'engage dans un voyage sans retour sur une mer sans rivages. Comme si un fardeau pesant était tombé de mes épaules, tout me paraît soudain plus léger et plus lumineux.

Cependant mon attente se prolonge dans le salon où je suis enfermé avec le lieutenant de gendarmerie et un de ses hommes. A travers la porte j'entends des clameurs, des ordres brefs, un bruit de pas précipités. Soudain un de ses battants s'ouvre pour laisser pénétrer mon avocat, le bâtonnier Marcel Héraud. Bien que son visage reste impassible, je sens qu'il est plus ému qu'il ne veut le laisser paraître. Jamais je n'oserai lui avouer que je n'ai pas entendu sa plaidoirie, ni celle de Maître Aujol. Pas plus, d'ailleurs, que le réquisitoire de monsieur Frette-Damicourt, car ayant achevé de répondre aux questions des magistrats, je me suis senti enveloppé par une nuée si profonde qu'elle m'a rendu quasi insensible à ce qui se passait autour de moi.

- Je viens d'effectuer une démarche auprès du président Noguères, me dit le bâtonnier. Je lui ai demandé d'autoriser votre mère à vous embrasser une dernière fois. Il s'y est refusé.

- Ah ? Bien...

(...)

- La foule, poursuit le bâtonnier, a voulu se masser dans la galerie pour vous saluer lorsque vous l'emprunterez pour aller à la sortie. Votre mère était au premier rang. Quelqu'un lui a apporté une chaise, de crainte que l'émotion... Vous comprenez... Son grand âge... Elle a refusé en disant : "Si mon fils passe devant moi en ce moment, je veux qu'il me voit debout !"

Chère maman ! C'est bien elle...

- Mais le président Noguères a fait évacuer la galerie. La manifestation de tout à l'heure l'a mis très en colère. Vous ne la verrez donc pas... (...)

Marcel Héraud se retire. J'entends de nouveau un bruit de voix. Et soudain éclate un tumulte indescrptible. Cette fois-ci, c'est à l'extérieur. Je marche vers la fenêtre et me penche sur l'appui pour voir ce qui se passe. Mon salon donne sur la rue des Réservoirs qui borde l'aile gauche du palais et rejoint la place d'Armes. Une foule d'au moins trois mille personnes s'est massée devant la grille d'entrée. Elle crie, elle hurle et secoue les barreaux de la grille comme si elle voulait les arracher. J'entends clamer en cadence : "Jurés, assassins ! Jurés, assassins !""

Jacques Benoist-Méchin, in A l'épeuve du temps (1983)

La photo est tirée d'un site dédié à Benoist-Méchin par son fils adoptif Ifrène Benoist-Méchin

Il est intéressant de lire le dossier "L'Épuration, un dossier controversé", sur le site du Centre National de Documentation pédagogique (ce dossier concerne la Marne).

Et dans AlmaSoror, nous parlons de Jacques Benost-Méchin par ici :

Trois esthètes du XX° siècle : Romain Rolland, Jacques Benoist-Méchin, Raoul Vaneigem

Le style immense et plein de pensée de Jacques Benoist-Méchin

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 29 novembre 2011

Un billet sur Mongo Beti ?

Jean Bouchenoire, que nos lecteurs n'apprécient pas tous, mais qi'ils lisent souvent avec fébrilité, nous livre ses réflexions alors qu'il est plongé dans la lecture de l'écrivain franco-camerounais Mongo Béti.

Pour donner un contrepoint passionnant à son nationalisme identitaire militant, nous mettons après son article quelques extraits d'une entrevue d'Edouard Glissant à la fin de sa vie, empruntée au journal Télérama, ainsi qu'une vidéo de l'INA le montrant en 1957.

Un billet sur Mongo Beti ?

Pourquoi ? Parce que j'ai lu, ces dernières semaines, la passion au coeur, un violent enthousiasme au ventre, une exaltation profonde du cerveau, L'histoire de l'Afrique de Joseph KI-Zerbo, et ensuite une bonne partie de l'oeuvre protéïforme mais unifiée sous le drapeau de l'intelligence combattante et de la liberté bien-comprise, de Mongo Béti le bien-nommé.

Un extrait de l'hommage de Bernadette Ngono, sur le site d'Aircrige:

"En 1939, alors qu'il a 7 ans, son père est assassiné à Mbalmayo, son corps jeté dans le fleuve. Qui a commis ce meurtre? On ne l'a jamais su. Sûrement un homme décidé à briser l'élan de ce nègre entreprenant. C'est donc en orphelin qui s'attache à respecter les voeux de son père qu'Alexandre entre en 6ème au petit séminaire d'Akono, dans la lointaine banlieue de Yaoundé. Il y est pensionnaire, apprécie l'enseignement général qu'il y reçoit des pères blancs, mais manifeste déjà une insoumission aux obligations religieuses. Car l'adolescent est conscient de ce que son peuple est entrain de perdre bien plus qu'il ne reçoit: les valeurs culturelles sont déniées, les rites ancestraux sont interdits, les foyers à destination des jeunes fiancées, appelés "sixas", sont plutôt des pourvoyeurs en main d'oeuvre gratuite pour les missions. On connaît ce conflit qui a déchiré des générations d'Africains: "ce qu'on apprend vaut-il ce qu'on oublie?", or ici, on est forcé à l'oubli tout en souhaitant apprendre. Les pères blancs géreront ce conflit à sa place en l'excluant de leur établissement dès la fin de la classe de 5ème".

De Mongo Beti on peut lire la Ville cruelle (publié sous le nom d'Eza Boto) et le Pauvre Christ de Bomba.

Sans haine et sans amour : Mongo Béti donne le coup d'envoi à son oeuvre aux titres qui éblouissent, aux personnages qui savent être à la fois charnels et emblématiques.

Ville cruelle est un premier roman, c'est à la naissance d'un écrivain qu'on assiste.

Le pauvre Christ de Bomba c'est la prolongation d'un style qui s'éveille, d'une langue qui s'approfondit, d'une pensée qui se cache derrière les belles histoires pour mieux illuminer de sa clarté tranchante les cerveaux endormis des lecteurs télévissés. Le pauvre Christ de Bomba fait scandale. Et nous, si nous disions ce que nous vivions au quotidien, sans ambages, nos haines recuites, nos humiliations, notre stupéfaction d'être vendus par nos gouvernants, notre ahurissement devant l'arrogance de ceux qui viennent manger dans notre assiette et nous cracher ensuite à la figure, nous ferions bien scandale, nous aussi.

Quant à son livre Main basse sur le Cameroun, il lui a valu de nombreuses persécutions par les élites camerounaises et françaises.

Ce qui m'amuse aujourd'hui, mes amis, c'est que les Français nationalistes, qui veulent défendre leur pays et rester fidèles à leur propre histoire, faite d'errances et de lumières, subissent l'acharnement qu'ont subi les écrivains et militants africains au cours du XX° siècle, un acharnement de la part de leurs propres élites, et un mépris haineux de la part de ceux qui veulent les remplacer, les convertir, les coloniser en prenant leur place sur leur terre.

Les identitaires français d'aujourd'hui n'ont plus qu'à lire avidement les grandes oeuvres des écrivains d'Afrique noire qui, avec des idées différentes, des théories contradictoires, des visions opposées les unes aux autres, ont posé leur pierre littéraire, souvent accompagnée d'un paiement en nature, via de minutieuses et incessantes persécutions, à la libération de leur peuple.

Etrange ironie de l'histoire, que ceux pour qui ils écrivaient, pour les libérer de l'Europe, s'agglutinent en Europe quand leur pays est libéré politiquement. Etrange ironie de l'histoire que les identitaires français d'aujourd'hui s'insurgent contre les impérialistes et immigrationnistes de tous les temps pour mieux affirmer le droit à se sentir en France en pleine Île de France.

Car ce que l'élite française a fait dans ses colonies, elle le fait aujourd'hui sur le sol hexagonal. Détruire les maisons pour fourguer tout le monde dans des barres d'immeubles d'une laideur auparavant inégalée, dresser les uns contre les autres, favoriser l'explosion des familles, détruire les liens qui tiennent les gens entre eux, casser toute tradition, toute idée susceptible de constituer un barrage contre la grande soupe qu'ils veulent faire de la France, interdire via le Centre National du Cinéma, qui autorise et sanctionne toute la production cinématographique du pays, toute expression populaire digne, et surtout, culpabiliser à outrance ceux qui s'opposent à la nouvelle France multiculturelle, en les présentant comme l'incarnation du Mal Absolu : le fascisme. (En quoi donc, mes dieux ! la lutte pour rester soi-même face aux bulldozers financiers et aux mammouths politiques se rapprocherait du "fascisme"?)

Et je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, million d'amis, milliard de frères, nuage déployé d'humains. Mais je chante sur le blog d'AlmaSoror tant que sa tenancière m'y autorise, et je vous ai dit ce que je pense en profondeur des invasions barbares, qu'il s'agisse de celle des légions romaines en Gaule, de celle des administrations européennes en Afrique et de celle des hordes d'immigrés en France.

Jean Bouchenoire, qui vous salue.

Photos de Jean Bouchenoire par Mavra Nicolaievna Vonogrochneïeva

En guise de réponse à Jean Bouchenoire, des extraits d'une entrevue donnée par Edouard Glissant avant sa mort (2011), et une vidéo de lui datant de 1957

Extrait de l'interview téléramesque qu'on peut lire ICI

Dans ces moments-là, on devient un homme révolté ?

Quand on est militant, on n’est pas révolté. Le révolté est impuissant. Le militant, lui, sait quoi faire, ou du moins il le croit. En tout cas, il a de quoi faire.

(...)

Votre engagement militant, vécu très librement, hors des partis, n’a jamais éteint votre création. Vous avez toujours lié poétique et politique, certain que la première précédait en général la seconde. Mais avez-vous craint, un moment, que le combattant anticolonialiste prenne le pas sur le poète ?

Le militant peut devenir féroce, cruel. Il peut devenir aveugle et se briser intérieurement. J’ai fait attention à cela. De telles déformations proviennent de l’obligation pour un militant d’adopter sans réserves son dogme, de bâtir son idéologie. Les nécessités de sa lutte ne lui laissent pas le temps d’envisager des problématiques. J’ai connu des militants qui souffraient de cet état.

(...)

Poétique et politique ont parfois du mal à s’accorder. Votre ami Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 pour Texaco, a dit combien il pouvait être dur d' « écrire en pays dominé » : « Comment écrire alors que ton imaginaire s’abreuve, du matin jusqu’aux rêves, à des images, des pensées, des valeurs qui ne sont pas les tiennes ? » (Ecrire en pays dominé, éd. Gallimard, 1997.) Avez-vous eu le sentiment – l’avez-vous encore ? – d’« écrire en pays dominé » ?

Je ne suis pas d’accord avec Chamoiseau. Comme l’a remarqué Frantz Fanon, on peut être dominé de plusieurs manières. Si on est dominé par une détérioration intérieure, c’est-à-dire si l’être lui-même est déconstruit en profondeur, et s’il accepte ou subit passivement cette déconstruction, alors, effectivement, on ne peut pas écrire. Ecrire, c’est souffrir sa liberté. Un être dominé, assimilé, ne produira qu'une longue plainte aliénée.

Si on est dominé dans la vie sociale et quotidienne, mais en gardant toute sa puissance d’imaginaire, c’est autre chose. Quand le Martiniquais ne peut s’imaginer autrement que comme français, c’est son imagination qui est détruite ou déroutée. Mais même dans cet état d’aliénation, son imaginaire persiste, s’embusque, et peut à tout moment lui faire voir le monde à nouveau. Et moi, je lui dis: « Agis dans ton lieu, pense avec le monde. »

Ce que vous reprochez à la France, c’est sa propension à faire la morale à la terre entière ?

Je ne reproche rien à la France. Mais voyez l’expression « la-France-patrie-des-droits-de-l’homme ». Cela n’enlève rien à la grandeur de ce pays, mais cette expression, à mes yeux, n’a pas de sens. Les droits de l’homme, de la femme, de l’enfant, ont des variantes tellement relatives sur la surface de la Terre. Dans certaines tribus précolombiennes, on organisait le suicide rituel des vieilles personnes qui ne pouvaient plus suivre le groupe dans son nomadisme. Le vieux qui ne pouvait plus ni bouger ni travailler et qui menaçait l’équilibre et la vie de la communauté finissait sa vie dans un suicide rituel, au cours d’une grande cérémonie festive. C’était le dernier service qu’il rendait et c’était la dernière joie qu’il partageait. Au nom des droits de l’homme, un Occidental dira que cette pratique était profondément inhumaine, et de son point de vue, il aura raison, sans voir cependant que, chez lui, dans les rues des grandes villes, des centaines de gens meurent sur les trottoirs dans des conditions infiniment plus inhumaines et dégradantes, parce qu’ils ne peuvent plus ni bouger ni travailler.

Comment définir les droits de l’homme de manière réellement « universelle » ? Mettre en apposition les diverses conceptions des humanités – ce que j’appelle une « poétique de la relation » – serait beaucoup plus profitable à tous. En France, la colonisation a été justifiée, au départ, au nom de telles idées « universelles ». Au nom d’une mission civilisatrice à laquelle Jules Ferry et beaucoup d’hommes de gauche ont sincèrement cru. Il s’agissait de répandre sur le monde les idées des philosophes des Lumières du XVIIIe siècle, mais l’exploitation des matières premières et des produits manufacturés restait la seule nécessité.

Edouard Glissant

Publié dans Chronos, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 26 novembre 2011

Ultra-conservateurs et Ultra-libérés, vos enfants ne connaissent-ils pas la misère intérieure ?

Un billet d'Hélène Lammermoor

Faut-il lire Sida mental, de Lionel Tran, en écoutant Miserere Nobis d'Henryk Gorecki ?

Imploration

Il est temps de s'intéresser aux enfants sacrifiés par la libération sexuelle. Nous connaissons les souffrances des écoles catholiques, les tortures mentales des curés, les sévérités extrêmes des parents rigides, les perversions hypocrites des éducations religieuses, nationalistes, rigoristes.

Mais dans le film Mai 68, mes parents et moi de Virginie Linhart comme dans le texte de Lionel Tran, c'est du saccage effectué par les libérés sexuels qu'il est question.

Dans le film, un fils de féministe raconte qu'il entendait les copines de la mère relater un viol et exulter à l'idée d'arracher les couilles à tous les mecs pour se venger. La nuit, ensuite, il ne dormait pas, les cheveux dressés sur la tête. Une fille se souvient de passer des journées et des soirées seule, à regarder la famille normale d'en face, les déjeuners et dîners des parents et enfants autour de la table, et rêvant de tels rassemblements. Jugement parental tranchant : tu ne veux tout de même pas être une ridicule petite bourgeoise ?

Parents imbus d'eux mêmes qui piétinent les émotions de leurs enfants au nom de leur idéologie ! Non, la libération sexuelle n'a pas libéré l'enfance de la toute-puissance parentale. Elle en a modifié les codes.

De même que l'ex-Mao Claire Brière-Blanchet (dans Voyage au bout de la révolution) regrette la mort de sa fille qu'elle attribue à son engagement de libérée (je suis une sale bourgeoise et je dois me faire baiser par des ouvriers aux réunions politiques, je ne dois pas m'occuper petit-bourgeoisement de mes enfants, mais au contraire les abandonner à la maison pour aller faire la révolution), de même, Rudyard Kipling dessoûlé d'un coup de ses propres nectars mystico-guerriers, regretta la mort d'un fils qu'il avait poussé à s'engager sur le front avant même l'âge requis tandis que lui restait à écrire chez lui.

Sacrifier son enfant à Dieu ou au sexe, à la patrie ou à la révolution, à la droite ou à la gauche, à la norme ou à la transgression, c'est tout comme.

Les enfants, dans les deux scénarios, ne sont pas des êtres de chair et d'os mais des témoins d'un engagement.

Faire dix gosses, affubler les fillettes de longues jupes et raser les garçons, les embrigader dans des camps où soumission et confession détruisent la liberté, ou bien changer de partenaire tous les deux ans, pondre des gamins de temps en temps avec diverses personnes, et leur laisser entendre qu'on baise avec un pote dans la pièce à côté, c'est tout comme.

Même déconnexion totale entre les idées éducatives et la réalité du cœur et du corps des petits êtres qui poussent. Même oubli qu'un homme est un mammifère et un poète, avec des besoins collectifs et des désirs individuels qui n'appartiennent pas au monde des idées, religieuses ou politiques, mais au cœur de l'expérience quotidienne.

Être l'enfant d'un parent qui trouve consternant l'image d'une famille tranquillement assise autour de la table pour déjeuner ; être l'enfant d'une mère contente de faire enfin subir à son fils ce que des filles ont longtemps subi par leurs pères (l'humiliation, le mépris sexuel, la haine sournoise, la pitié assassine) ; être l'enfant de parents qui trouvent merveilleux de baiser devant leurs gosses, d'embrasser des inconnus dans la rue pendant qu'il attend à côté, seul dans l'immensité de son désespoir.

Et surtout, être l'enfant de parents fiers de leur révoltes, qui considèrent que leurs rejetons sont de petits bourgeois à tendance conservatrice. Comment, enfant de sperme inconnu, tu souhaites savoir qui es ton père ? Bourgeois ! Minable ! Ben quoi ? Ça te déplaît que j'ai payé 250 000 euros une mère porteuse pour te confectionner ? Nullard ! Bigot ! Crachouillis d'un autre siècle !

Il y a tant de points communs entre les familles chrétiennes et musulmanes traditionalistes et entre les enfants des libérés sexuels ! C'est presque la même éducation sauf que c'est l'inverse. Écraser son enfant sous le poids de son propre plaisir, le punir de ses propres frustrations, c'est ce que font les parents ultrareligieux et les parents ultralibérés.

Agenouille-toi ! Dans un cas ; Baise ! Dans l'autre. Avec la même certitude d'être génial, et que si le gosse rechigne, c'est qu'il n'a pas sa place au paradis/dans la société.

(post scriptum épuisé :

Mais le plus douloureux, c'est de voir que, vieillissants, nos parents trahissent eux-mêmes les idées pour lesquelles ils nous ont tant fait souffrir.

La fille de Mai 68 qui passait ses soirées seule à six ans... voit ses parents emmener leurs petits-enfants au Square et trouver cela délicieux.

Le fils fracassé, rendu impuissant par la peur de la damnation... découvre que son père qui tenait la cravache morale couchait avec sa belle-soeur.

Et cette fille qui a assisté l'année dernière au remariage de son père. Il y avait des petits coeurs sur les assiettes. Ne l'avait-elle pas entendu, à des âges très tendres, ricaner sur l'ordre bourgeois et lui raconter, avec force détails, mots crus, délectation vulgaire, dans quelles positions humiliantes il b... ses collègues féminines, dans ses locaux professionnels ?)

Hélène Lammermoor

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 09 novembre 2011

Jean-Christophe - 8 novembre 2011

"La cruauté envers les animaux et même déjà l’indifférence envers leur souffrance est à mon avis l’un des péchés les plus lourds de l’humanité. Il est la base de la perversité humaine. Si l’homme crée tant de souffrance, quel droit a-t-il de se plaindre de ses propres souffrances ?"

Romain Rolland

Frère et Soeur Rolland

Romain Rolland a inventé l'expression « roman-fleuve » ; il a inventé l'expression « sentiment océanique », qu'on trouve dans sa correspondance avec Sigmund Freud. Il a milité pour l'Europe fraternelle ; il a été l'ami de Tolstoï et de son disciple Gandhi ; il a, comme eux, défendu les animaux. Il a été un pionnier de la musicologie.

Son roman Jean-Christophe, qui lui a fait obtenir le prix Nobel, a rendu ardents et fébriles d'enthousiasme des jeunes gens du monde entier pendant toute la première partie du XXème siècle. Dans le monde communiste il est demeuré un héros. Aujourd'hui, il est plus lu et étudié à l'étranger qu'en France.

Mais son Jean-Christophe a été conçu, et les premiers jets ont été écrits au 162 boulevard du Montparnasse, dans l'obscurité.

C'est pourquoi, aujourd'hui, dans l'obscurité, un petit groupe de têtes fêlées se rassemble au 13 boulevard du Montparnasse le mardi soir, pour lire à voix haute le premier roman-fleuve, l'histoire de Jean-Christophe Krafft.

Phot Sara

Phot Sara

La première « lecture du mardi » a eu lieu hier. Elle était accompagnée d'un Monbazillac blanc moelleux et d'une fourme du Puy de Dôme.

A mardi prochain, frères lecteurs, pour un autre chapitre, un autre fromage, un autre vin. A mardi prochain, pour la messe de Jean-Christophe.

Les officiants d'hier : Laure ; Alexandre ; Francis ; Vincent ; Dominique ; Jean-Pierre ; Stéphanie ; Emmanuel ; Edith

Conseils de lecture :

Ce passage sur la musique, de Jean-Christophe

La nouvelle "Le prophète", de Thomas Mann

Ciel Mental, par Mavra

Publié dans Chronos, L'oiseau, La place, Le corps, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 30 octobre 2011

Miles Davis, as-tu retrouvé Franz Schubert et l'as-tu consolé ?

C'est sur un blog qui ressemble de près à un songe italien que j'ai soudain senti qu'il y avait une fraternité entre la musique de Franz Schubert et celle de Miles Davis.

Nostalgie, balancement tout en retenue, ballades en suspension qui n'effleurent jamais la moindre médiocrité.

"La vraie musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence".

Miles Davis

Et il a dit cette phrase encore, qui parle autant de Schubert que de lui : "Pourquoi jouer tant de notes quand il suffit de jouer les plus belles ?"

Fascination : regarder ses yeux regarder le film pendant qu'il improvise et en compose la bande sonore.

Honoré de Balzac et Franz Schubert, mariés à Eylau par le cinéaste Yves Angelo :

Merci aux inconnus youtubiens dont j'emprunte les vidéos.

Publié dans Chronos, Clair-obscur, L'oiseau, La place, Sleipnir, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 27 octobre 2011

Voyages électroniques

(Un billets de Jean Bouchenoire et des photos androïdes d'Edith de CL)

Que sont mes blogs favoris devenus ? J'ai changé d'ordinateur deux fois, et j'ai beaucoup perdus d'amis inconnus qui rehaussaient ma vie et ignoraient mon existence.

Je les remercie - cette dame "fille et femme de pompiers" qui photographiait les beautés imprévues de ses jours, les brumes sur la vitre, les branches gelées, les sourires lointains. Je remercie le garçon qui racontait ses rêves.

Je ne les retrouve plus. La Toile est trop grande, leur souvenir trop lointain, le chemin que je me fraye ne m'amène plus sur leurs vitrines discrètes.

En ce moment, j'ai mes blogs favoris où je me ressource. Je voudrais les partager. Voici un itinéraire extrêmement restreint et partial, imparfait, sur des websquats où je trouve de quoi me restaurer le cyberestomac.

Lorsque j'ai soif de musique je m'en vais par la ruelle des musiblogueurs, remplie d'échoppe en tous styles musicaux.

Je n'aime pas passionnément la musique électronique mais j'aime quand même bien aller en écouter un peu en lisant des chroniques assez bien écrites :

C'est chez ce monsieur que j'ai découvert Terje Rypdal, le guitariste, et que j'ai rêvé à des balades en montagnes et à des jolies relations entre un père et un fils :

Papageno écrit avec intelligence des billets instructifs, qui reflètent une pensée personnelle structurée :

Ici, chaque semaine, splash ! On nous jette les beautés des mélanges de peinture et de musique, des découvertes discographiques :

Et Là, s'élève un point de vue original, un effort d'écriture, une vision musicale eclectique et exigente :

Enfin, le rêve d'une femme qui signe Emma et qui navigue obstinément sur les océans confondus de la musique, du cinéma et de la peinture :

Si j'étais branchouille, je suivrais les conseils de cette jeune femme. Je ne les suis pas mais je brille quelquefois à des dîners en parlant d'un air entendu des lieux qu'elle commente :

Qui est cet homme ? Que fait-il exactement ? Je ne l'ai jamais compris, mais j'aime le style visuel et littéraire de son blog :

Une des plus passionnantes expériences que j'ai vécues récemment fut de lire, en entier, la chronologie de l'éditeur Robert Denoël, élaborée par un monsieur belge intelligent, doué et dévoué :

Paris, marcher dans Paris à la recherche des immeubles évoqués par Paris 1900 :

Se rappeler les luttes qu'on n'a pas vécues, luttes de gauche qui nous ont créé un monde nouveau, s'en rappeler avec la nostalgie des rêves auxquels on croit croire :

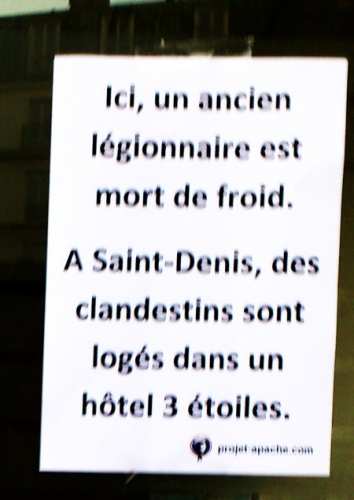

Se détourner, chercher ailleurs, trouver autre chose à crier, suivre le petit groupe des apaches, ces grands méchants loups détestés par toute la France, la France qu'ils aiment tant, à travers leurs débats et leurs ébats de loubards :

Maintenant que j'ai choqué le bourgeois méchant, le bobo sympa, le gentil immigré victime, et tous les citoyens de bonne volonté en citant le projet apache, je vous envoie aux bourrasques noires et glacées de l'anarchie :

La révolte est retombée comme un soufflé. Je redeviens "centriste". Je pense au milieu de l'avenue, sur la belle allée intellectuelle plantée de platanes ; j'agis dans les cadres. Et j'aime suivre avec admiration les réflexions profondes d'un type qui prend la peine de penser précisément et d'écrire finement sa pensée précise :

Tout nous vient des rêves et tout retourne au rêve. C'est du moins mon rêve. Je termine donc ce billet par un blog nuageux :

Jean Bouchenoire

Publié dans Chronos, L'oiseau, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 11 octobre 2011

Beauté des affiches des deux bouts de la politique

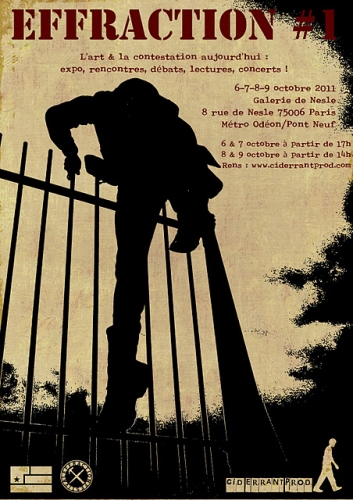

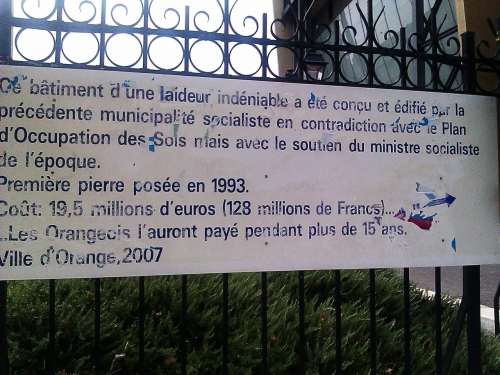

Car aux extrêmes, à babord comme à tribord, les affiches, culturelles et militantes, sont belles comme un troupeau de chevaux sauvages qui passe plus bas dans les collines.

Ainsi, en vrac, de ce qu'on appelle avec confort intellectuel "l'extrême droite' et "l'extrême gauche", voici quelques images de combat volées sur la Toile :

Festival Effraction, rue de Nesle, Paris

(réunir arts et luttes sociales)

Police du monde parodique :

images contre la bienpendance de la "France multiculturelle"

Projet DOSTA (soutien aux Roms)

"En affichant des présences humaines sur les murs des grandes villes, le projet « Dosta!! » veut montrer un peuple d'anonymes qui, ensemble, résistent à l'inhumain. Comme une manifestation silencieuse, faite de visages et de résistance."

Bloc identitaire/Projet apache

"Nous, enfants de Paris et d’Ile de France, fiers de notre histoire, de notre identité et de nos racines, refusons d’être les derniers mohicans d’une réserve assiégée de toutes parts, soumise au joug de la grande surface, de la perversité, du croissant et de la bannière étoilée".

Régularisation des clandestins

(image de Tardi)

Et les mains et les visions qui créèrent ces affiches ne répondent-elles pas en dépit de leurs désaccords profonds à ce cri de Lamartine :

"L'âme est tout ; quel que soit l'immense flot qu'il roule,

Un grand peuple sans âme est une vaste foule".

(Ressouvenir du Lac Léman)

Publié dans Chronos, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 03 octobre 2011

Aux armes, citoyens !

Extrait de la Guerre du Péloponnèse, de Thucydide

Phot Sara

Phot Sara

Les Corinthiens reprochent aux Lacédémoniens (habitants de Sparte) de ne pas les défendre contre les Athéniens. Ils comparent la passivité de Sparte à l'esprit d'entreprise d'Athènes.

C'était il y a deux mille cinq cents ans.

Merci à Nathann Cohen, grâce à qui nous avons ce discours complet.

Quand ils surent que Potidée était investie, les Corinthiens, qui comptaient quelques-uns des leurs parmi les assiégés et qui s'inquiétaient du sort de cette cité, ne restèrent pas inactifs. Sans perdre de temps, ils invitèrent les alliés à se réunir a Sparte et, là, leurs représentants s'en prirent avec force aux Athéniens, qu'ils accusaient d'avoir enfreint les traités et porté atteinte aux intérêts des Peloponnèsiens. Les Aiginètes n'envoyèrent pas de mission officielle, car ils avaient peur d'Athènes. Mais, en sous-main, ils appuyaient avec non moins de vigueur les appels de Corinthe à la guerre, en disant que, malgré les traités, on ne respectait pas leur indépendance. Les lacédémoniens invitèrent également, outre leurs alliés tous ceux qui pourraient avoir, de leur côté, quelque grief contre Athènes, puis ils se réunirent en assemblée ordinaire et la parole fut donnée aux délégués étrangers. Plusieurs cités formulèrent leurs griefs. Les Mégariens notamment en avaient plus d'un, mais ils se plaignaient surtout qu'on leur eût, au mépris des traités, fermé les ports de l'empire athénien et le marché de l'Attique elle-même. Les corinthiens furent les derniers à prendre la parole. Ils laissèrent d'abord les autres aigrir les Lacédémoniens, puis ils parlèrent à leur tour, à peu près en ces termes.

Lacédémoniens; la confiance qui règne parmi vous dans la vie publique comme dans les relations personnelles, vous rend d'autant plus méfiants envers nous autres, chaque fois que nous avons une communication à vous faire. Sans doute est-ce à cette confiance que vous devez votre modération, mais elle explique aussi le manque de discernement dont témoigne votre politique étrangère. Bien souvent, quand les Athéniens étaient sur le point de nous porter quelque coup, nous vous avons avertis et chaque fois, plutôt que de tenir compte de ce que nous vous disions, vous soupçonniez vos interlocuteurs de poursuivre une querelle particulière. Voilà pourquoi, au lieu de prévenir le mal, vous avez attendu que l'adversaire fut passé à l'action pour convoquer cette réunion de vos alliés. Plus que tout autre, nous avons ici le droit de parler. Victimes et des violences d'Athènes et de votre inertie, c'est nous en effet qui avons les griefs les plus graves.

Si les abus dont les Athéniens se rendent coupables en Grèce n'étaient pas de notoriété publique, il faudrait porter à votre connaissance des faits que vous ignoreriez. Mais à quoi bon de longs discours ? Ne voyez-vous pas les peuples qu'ils ont asservis et ceux qui sont en butte à leurs entreprises agressives et qui sont bien souvent vos alliés ? Ne savez-vous pas qu'ils ont, de longue date; pris leurs dispositions en prévision d'une guerre ? Aurait-ils, sans cela, malgré notre opposition, fait main basse sur Corcyre ? Auraient-ils mis le siège devant Potidée ? La situation de cette place est des plus avantageuses pour qui veut contrôler le littoral thrace, et Corcyre aurait pu apporter aux Peloponnèsiens l'appoint d'une flotte considérable.

De cette situation, c'est vous qui êtes responsables; vous, qui, au lendemain des guerres médiques, avez laissé les Athéniens fortifier leur ville et, plus tard, édifier leurs Longs Murs; vous qui avez sans cesse, jusqu'à ce jour, frustré de leur liberté les peuples qu'ils asservissaient et, à présent, vos propres alliés. Car le vrai coupable, en pareil cas, n'est pas celui qui asservit, mais celui qui a les moyens de l'empêcher et qui, pourtant, laisse faire, lors même qu'il se pare du titre glorieux de libérateur de la Grèce.

C'est maintenant seulement qu'on se décide à nous réunir. Encore les problèmes à résoudre ne sont-ils pas, à cette heure-même, clairement posés. Nous n'avons plus à nous demander s'il y a vraiment agression contre nous, mais à prendre des mesures pour repousser l'adversaire. Car les agresseurs ont un plan arrêté et ils passent dès maintenant à l'action, alors qu'en face d'eux, on tergiverse encore. Nous connaissons la facon de procéder des Athéniens. Nous savons comment, petit à petit, ils gagnent du terrain sur les autres. Tant qu'ils comptent sur votre aveuglement pour passer inaperçu, ils modèrent leur audace, mais quand ils auront vu qu'en connaissance de cause vous les laissez faire, ils iront énergiquement de l'avant.

Seuls parmi les grecs, Lacédémoniens, vous restez passifs. Vous opposez à l'adversaire non votre force, mais des velléités. Vous seuls ne faites rien pour abattre vos ennemis, quand leur puissance commence à se développer. Vous attendez qu'elle soit le double de ce qu'elle était. Et avec cela, vous passiez pour des gens sur lesquels on pouvait compter ! C'est la une réputation que démentent les faits. Nous savons bien, quant à nous, que les Mèdes, venus des confins de la terre, approchaient du Péloponnèse, quand vous-même n'aviez encore fait aucun effort sérieux pour marcher à leur rencontre. Aujourd'hui, ce sont les Athéniens. Ils ne sont pas loin, comme le Mède. Ils sont tout proches, et vous les laissez faire. Au lieu d'aller vous-même les attaquer, vous préférez attendre pour leur résister qu'ils marchent contre vous, au risque d'affronter alors un ennemi aux forces décuplées. Vous savez pourtant que le Barbare n'a dû qu'a lui-même la plupart de ses revers, et que nous devons aux erreurs des Athéniens, plus qu'à votre intervention, une bonne part des succès que nous avons remportés contre eux. Et, pour avoir placé en vous leurs espérances, certaines cités ont été, dans leur excès de confiance, prises au dépourvu et elles ont péri.

Ce n'est pas, que nul ici n'en doute, par hostilité que nous parlons ainsi, mais pour nous plaindre. La plainte s'adresse à des amis qui sont dans l'erreur, l'accusation vise l'ennemi dont nous sommes les victimes.

Nous estimons d'autre part avoir plus que quiconque le droit d'adresser des reproches aux autres, à l'heure surtout où de grands intérêts se trouvent en jeu. Il semble, à ce sujet, que vous ne remarquiez pas, que vous ne vous soyiez même jamais demandé, ce que sont ces Athéniens, que vous aurez à affronter. Entre eux et vous, quel contraste ! Vous ne vous ressemblez en rien. Ils sont novateurs, prompts à concevoir, prompts à réaliser ce qu'ils ont décidé. Vous ne songez, vous, qu'à maintenir l'état des choses existant. Jamais il ne vous vient une idée neuve et, au moment d'agir, vous manquez même à l'indispensable. Leur audace dépasse leurs moyens ; ils risquent plus que de raison et, dans les moments critiques, ils gardent bon espoir. Chez vous, les entreprises restent en deçà des moyens ; vous vous défiez même des plus sûrs avis de la raison et, aux heures de péril, vous pensez n'en jamais sortir. Ils se plaisent dans l'action comme vous dans les atermoiements. Ils partent volontiers pour les pays étrangers, tandis que vous tenez par-dessus tout à rester chez vous. Ils comptent, en partant, accroître leurs possessions. Vous craignez de compromettre par de telles expéditions jusqu'à vos biens acquis. S'ils l'emportent sur l'ennemi, le plus qu'ils peuvent, ils poussent leur avantage, et, en cas d'échec, ils cèdent le moins de terrain possible. En outre, si l'Athénien sait, plus que tout autre, faire don de sa personne à la patrie, nul ne sait aussi bien que lui conserver, en se dépensant pour elle, toutes les ressources de son jugement propre. Quand ces gens n'atteignent pas l'objectif qu'ils s'étaient fixé, ils ont l'impression qu'on les dépouille de ce qui leur appartient, et, si une expédition vient à leur rapporter quelque avantage, c'est pour eux un résultat médiocre en comparaison de ce qui leur reste à faire. S'ils viennent à échouer dans quelque tentative, c'est pour eux un manque à gagner qu'ils compensent par de nouvelles espérances. La rapidité avec laquelle ils entreprennent ce qu'ils ont décidé fait de ce peuple un cas unique : chaque fois qu'ils forment un dessein, l'espérance et la possession pour eux ne font qu'un. Pour arriver à tout cela, ils peinent leur vie durant dans les travaux et les périls. Ils profitent fort peu de leurs possessions, occupés qu'ils sont à acquérir toujours. Les jours de fête, pour eux, sont ceux où ils font ce qu'ils ont à faire et les loisirs de l'inaction leur sont plus pénibles que le tracas des affaires. Bref, on pourrait justement caractériser les Athéniens par une formule et dire qu'il est dans leur nature de ne pas rester en repos et de n'en pas laisser aux autres.

Et quand devant vous, Lacédémoniens, se dresse une cité pareille, vous restez indécis. Vous ne voyez pas que le meilleur moyen de s'assurer une paix durable, c'est sans doute de s'abstenir d'attenter par les armes au droit des gens, mais aussi de montrer qu'on est bien résolu à ne pas se laisser léser par les autres. Pour vous, l'équité consiste à ne pas faire de mal à autrui et à ne pas non plus vous exposer aux coups pour votre propre défense. Quand bien même vos voisins vous ressembleraient, c'est à peine si une telle politique vous réussirait. Mais, avec de pareils adversaires, nous l'avons montré à l'instant, ce sont des procédés surannés. Ici, comme dans la technique; c'est toujours la formule la plus neuve qui l'emporte. Pour une cité qui vit en paix ; les usages immuables sont les meilleurs. Mais, quand on est sans cesse contraint de faire front, il faut sans cesse imaginer de nouveaux moyens d'action. C'est la raison pour laquelle les Athéniens, avec leur riche expérience, ont plus que vous renouvelé leurs méthodes.

Que c'en soit fini désormais de votre passivité. Portez-vous dès maintenant, conformément à vos engagements, au secours des cités menacées et, avant tout, de Potidée. Envahissez sans plus tarder l'attique. Évitez de livrer à leurs pires ennemis des gens auxquels vous unissent la parenté et l'amitié. Et prenez garde que, par découragement, nous ne nous tournions vers une autre alliance. Nous n'aurions aucun tort, ni devant les dieux gardiens des serments, ni devant les hommes qui savent ce qu'il est. Car les responsables de la rupture d'un traité ne sont pas ceux qui s'adressent ailleurs, parce qu'on les délaisse, mais ceux qui refusent leur assistance à des alliés unis à eux par la foi jurée. Si vous agissez avec énergie, nous resterons à vos côtés, car nous commettrions alors un sacrilège en changeant d'alliés et nous ne pourrions trouver aucun peuple avec lequel nous eussions plus d'affinités qu'avec vous. Telle est la situation. A vous de prendre le bon parti. Tâchez de ne pas mener à son déclin ce Péloponnèse dont vos pères vous on légué la garde.

Traduction Denis Roussel

Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 29 septembre 2011

Orangeade, été 2011

Publié dans La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 25 septembre 2011

La Brière, terre de misère dans une langue de toute beauté

A mi chemin entre la langue paysanne de Jean Giono et la verve populaire de Louis Ferdinand Céline il y a le style d'Alphonse de Chateaubriant. Auteur maudit s'il en est, il n'est plus beaucoup lu, encore qu'il paraît que ses livres sont recherchés par d'improbables amateurs... Voici un extrait du premier chapitre du roman La Brière, publié en 1923 :

Les sacs, la vergue, la voile, tout se qui se détachait du corps de la barque, il l'emporta sur son épaule, en plusieurs tours, jusqu'à l'annexe de l'auberge qui se trouvait à l'entrée du pont. Cela fait, il entra dans la salle, selon son habitude, à chacun de ses retours annuels, de s'arrêter dans ce cabaret boire le coup de l'atterrissage, avant de faire les lieues qui le séparaient de son île.

La salle était vide. Il s'attabla. C'était toujours à la même place – la quarantième fois depuis quarante ans – près de la fenêtre, d'où l'on avait vue sur les prairies comme d'une passerelle de navire.

Le dos tourné à l'arrière-cuisine, lorsqu'il eut devant lui son petit verre de muscadet, d'où se dégageait une colonne d'air comme les perles du nez de la carpe, il attira sa bourse de cuir, et étala sa monnaie, les sous avec les sous, les francs avec les francs, car c'était son habitude encore de trier et de recompter là son argent.

Quant aux billets, il les examinait séparément, chacun lui revenant avec son origine, grâce à sa luronne de mémoire : celui-ci, d'une blanchisseuse de la Madeleine ; cet autre, d'un marchand de cirés de la butte Sainte-Anne ; et tous les suivants aussi bien, revoyant même le jour, l'heure et le lieu de la vente. Et de ces papiers, il faisait une souple liasse qui chantait comme la soie dans sa grande main noire.

« Cent cinquante francs de moins que l'année dernière ; deux cent vingt francs de moins que l'année précédente ; quatre cents francs de moins que la troisième d'avant ! »

« Brière, terre de misère..., c'est donc ainsi qu'il faudra te parler ! »

Alphonse de Chateaubriant

La Brière, sur Une bibliothèque au 13

Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 30 août 2011

Un train, deux mondes

vidéo androïde de Mara VN

Fuir la ville, dont les abords sont immondes (merci aux maires, aux architectes, aux urbanistes et aux racailles), et oublier la vitesse au bord de l'éternité.

Vidéo camescopée d'Edith

Publié dans La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 25 août 2011

La faculté de médecine au XIXème siècle

Léon Daudet, fils d'Alphonse, jeune étudiant républicain qui deviendra ardent Maurrassien, a écrit ses « souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux de 1880 à 1905 ».

La vie médicale de la fin du XIXème siècle apparaît dans sa double identité, splendide et horrible.

Photos Carvos Loup

« On se représente difficilement aujourd'hui le prestige dont jouissaient la médecine et les médecins dans la société matérialiste d'il y a trente ans. Le « bon docteur » remplaçait le prêtre, disait-on, et la haute influence morale et sociale appartenait aux maîtres des corps, aux dispensateurs des traitements et régimes. Il semblait entendu que les savants étaient des hommes à part, échappant aux passions et aux tares habituelles, toujours désintéressés, souvent héroïques, quelquefois sublimes. Piliers de la République, bénéficiant de toutes les décorations et hautes faveurs du régime, disposant des secrets de famille, de la vertu des femmes et suspendant la menace héréditaire sur la tête des enfants, ceux que j'ai appelés les morticoles régnaient à la fois par la ruse et par la terreur. Bientôt la vogue des chirurgiens et de leurs mirifiques opérations, fréquemment inutiles, vint compléter cette tyrannie des bourreaux de la chair malade. Trop gâtés, trop adulés, les uns et les autres, ceux de la drogue et ceux du bistouri, abusaient de la situation : financièrement, en exploitant leurs clients ou leurs dupes ; intellectuellement, en étendant jusqu'à la philosophie leur fatuité professionnelle, en prétendant réglementer les esprits. Or j'ai connu ce milieu à fond, car j'ai poursuivi pendant sept années, jusqu'à la thèse exclusivement, mes études à la Faculté de Médecine. J'ai été externe, puis interne provisoire des hôpitaux. J'ai vécu dans l'intimité des pontifes. Mon jugement, que l'on pourra trouver sévère, sera en tout cas fortement motivé. À la lumière des renseignements qui me sont parvenus depuis lors, je constate que les Morticoles, qui furent considérés comme un pamphlet, pèchent par leur indulgence. J'ai soulevé en 1894 un pas du voile. Je vais l'arracher cette fois.

Tout d’abord l'organisation de la Faculté, qui n'a pas changé depuis 1886, est centralisée, c'est-à-dire jacobine, et despotique, c'est-à-dire impériale. En bas, un véritable prolétariat médical, envahi maintenant par les étrangers et métèques, où sévit cruellement la concurrence. En haut, une série de mandarins, créés par les concours à échelons et jet continu, mandarins qui se haïssent au fond, mais s'entendent sur le dos des candidats perpétuels. Entre les deux, un peuple d'élèves, soumis et craintifs, sans volonté comme sans initiative, que le succès ou l'insuccès fera tantôt monter au mandarinat, tantôt rejettera dans la foule anonyme et misérable des court-la-visite et coupe-le-ventre. Ajoutez à cela les influences politiques et électorales, qui peuplent les chaires et les laboratoires de nullités alliées aux ministres et femmes de ministres et demandez-vous comment un jeune homme de valeur, mais sans appui, ni argent, ni bassesse, pourrait traverser ces rangs pressés de fonctionnaires et d'intrigants ?... Ainsi s'explique la déchéance extraordinairement rapide d'une science où nous avons jadis tenu la corde avec les Bichat, les Laënnec, les Duchenne de Boulogne, les Morel de Rouen, les Claude Bernard, les Charcot et les Potain ; sans compter le grand Pasteur, qui est à part, mais dont l'Institut est lui aussi, à l'heure qu'il est, en complète décomposition. Ce préambule était nécessaire pour vérifier une fois de plus la parole royale :

Les institutions corrompent les hommes ».

Léon Daudet

Publié dans Fragments, La place, Paracelse | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 20 août 2011

Tu es la mer intérieure. Tu es l'âme profonde.

Ils sont si peu nombreux, de nos jours, ceux qui ont lu Jean-Christophe, le roman-fleuve et fleuve musical de Romain Rolland, publié au début du XXème siècle.

« Le corps et l’âme s’écoulent comme un flot. Les ans s’inscrivent sur la chair de l’arbre qui vieillit. Le monde entier des formes s’use et se renouvelle. Toi seule ne passes pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure. Tu es l’âme profonde. Dans tes prunelles claires, le visage morose de la vie ne se mire. Au loin de toi s’enfuient, comme le troupeau de nuées, le cortège des jours brûlants, glacés, fiévreux, que l’inquiétude chasse et qui jamais ne durent.

Toi seule tu ne passes pas. Tu es en dehors du monde. Tu es un monde, à toi seule. Tu as ton soleil, tes lois, ton flux et ton reflux. Tu as la paix des étoiles, qui tracent dans le champ des espaces nocturnes leur sillon lumineux, - charrues d’argent que mène la main sûre de l'invisible bouvier.

Musique, amie sereine, que ta lumière lunaire est douce aux yeux fatigués par le brutal éclat du soleil d’ici-bas !...L’âme qui se détourne de l’abreuvoir commun, où les hommes pour boire remuent la vase avec leurs pieds, se presse sur ton sein et suce à tes mamelles le ruisseau de lait du rêve. Musique, vierge mère, qui portes en ton corps immaculé toutes les passions, qui contiens dans le lac de tes yeux couleur de joncs, couleur de l’eau vert-pâle qui coule des glaciers, tout le bien, tout le mal, - tu es par delà le mal, tu es par delà le bien ; qui chez toi fait son nid vit en dehors des siècles ; la suite de ses jours ne sera qu’un seul jour ; et la mort qui tout mord s’y brisera les dents.

Musique qui berças mon âme endolorie, musique qui me l’as rendue calme, ferme et joyeuse, - mon amour et mon bien, - je baise ta bouche pure, je cache mon visage dans tes cheveux de miel, j’appuie mes paupières qui brûlent sur la paume douce de tes mains. Nous nous taisons, nos yeux sont clos, et je vois la lumière ineffable de tes yeux, et je bois le sourire de ta bouche muette ; et blotti sur ton coeur, j’écoute le battement de la vie éternelle ».

Romain Rolland - Jean-Christophe

Jean Christophe sur Une bibliothèque au 13

Publié dans Fragments, L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |