mardi, 11 février 2014

Hypervieux

à L.B., qui sait le sens des devises latines et comment la nuit pardonne.

Sur le parking au bout du remblai des Sables, d'où part la jetée qui mène au phare vert, cinq jeunes garçons de quatorze à dix-neuf ans, vêtus de combinaisons noires de plongeurs, se concertaient passionnément au bord d'une camionnette dans laquelle cinq planches de surf semblaient dormir après l'effort. Je n'osai m'approcher d'eux ; pourtant, je les sentais fébriles, presque angoissés, comme en demande de quelque chose. Je ralentis l'allure et leur lançai des regards que j'espérais sympathiques ; ils me les rendirent avec insistance. Je les saluai d'un : « bonjour ! Vous êtes courageux de surfer un premier janvier ! »

- Merci ! Répondirent-ils en chœur.

Je sentais qu'ils désiraient aller plus loin. Je ralentis fortement mon pas, m'arrêtai presque, les yeux perdus à l'horizon. La pluie tombait doucement. La mer n'était ni calme, ni agitée.

- Un homme est mort, entendis-je.

C'était le plus jeune d'entre eux qui venait de parler. Il était un peu gros et d'un visage à la fois triste et jovial. Sa voix n'avait pas fini de muer.

- Qui est mort, demandai-je ? Et comme pour accompagner ma funèbre question, les cloches de l'église Notre-Dame de Bon Port se mirent à sonner, non le glas, mais neuf coups qui annonçaient l'heure en ce début de jour froid et pluvieux.

- Nous ne savons pas qui il est.

- Il s'appelle Naveborde Liénucorr, dit le plus âgé. Connaissez-vous ce nom ?

- Je ne l'ai jamais entendu prononcer, répondis-je.

- Nous surfions depuis avant l'aube, depuis sept-heures et demie, quand nous avons aperçu un homme qui marchait en titubant sur la plage, dit un troisième garçon, qui portait les cheveux longs ; sa barbe de deux jours se terminait en petit bouc sur le menton. C'est Gaël qui l'a vu le premier, il nous a avertis.

Gaël, garçon métis de dix-sept ans dont l'oreille gauche était percée par un anneau en forme de tête de mort, hocha la tête en signe d'approbation :

- Au début, on a cru qu'il était ivre, dit-il.

- Qu'il avait trop fait la fête, ajouta un autre, faisant allusion à la nuit du Nouvel An.

- Et puis, même ivre, ça n'empêche pas d'avoir besoin d'aide. Il tombait tous les trois mètres alors on est revenus sur la plage.

- Il y a longtemps ? Demandai-je.

Ils restèrent évasifs.

- Il faisait déjà bien jour, dit le garçon au petit bouc, qui s'appelait Baptiste. Le plus jeune à la bouille ronde, joviale et triste s'appelait Dylan. Le plus âgé, qui était aussi le plus posé et le conducteur de la camionnette, répondait au surnom de Guilfou. Le cinquième de la bande, charpenté, souriant et boutonneux, s'appelait François.

Lorsque Gaël, François, Guilfou, Baptiste et Dylan s'étaient approchés de l'homme titubant, la thèse de l'alcool s'était évaporée : d'un âge très avancé, l'homme se tenait le ventre par lequel sortaient des flots de sang.

- Il nous a dit son nom, dit Dylan, et nous a dit de retenir une phrase. Je ne me souviens d'aucun des deux.

- Naveborde Liénucorr, dit Guilfou. Et la phrase... Baptiste ?

- Piscis manducat...

- Stellam ! Interrompit François.

- Piscis stellam manducat... manducat stella...

- Sed ! Interrompit François.

Alors pleins d'énergie, Baptiste et Gaël prononcèrent en chœur la phrase qu'ils venaient de recomposer mentalement :

- Piscis stellam manducat sed stella in piscem luceat.

- Il nous l'a fait répété au moins vingt fois, dit Guilfou.

- Mais on n'y comprend rien, ajouta Dylan. On pense que c'est de l'italien.

- C'est du latin, leur dis-je. Répétez...

Ils répétèrent. Je sortis mon téléphone de ma poche ; mes doigts glacés cherchaient sur Internet tandis que la bruine recouvrait l'écran. Peu à peu, je pus proposer une traduction qui demeurait énigmatique et ne nous apprit rien sur le sens du message de cet homme.

- La police est arrivée, finalement ? Demandai-je.

- La police ? Non, dit Dylan.

- Comment, vous n'avez pas appelé la police ou le Samu ?

- Il ne voulait pas, dit Dylan.

- Il nous l'a interdit, dit François. On sentait qu'il fallait lui obéir. Il ne voulait pas qu'on appelle de l'aide, il ne voulait pas nous dire pourquoi son ventre était troué. Il voulait que l'on retienne cette phrase et qu'on l'emporte, lui, très loin dans la mer.

Le jeune garçon éclata en sanglots en prononçant cette phrase.

- Mais qu'avez-vous fait ? Vous n'avez pas appelé les secours ? Insistai-je.

Aux sanglots de François se mêlèrent ceux de Gaël.

- Guilfou l'a emporté, dit Dylan.

Je levai les yeux vers l'aîné de la bande. Ses yeux embués de larmes se tournèrent vers le large.

- J'aurais aimé que mon daron meurt comme ça, plutôt que de crever comme un rat en cage dans un hôpital, murmura-t-il.

Un troisième garçon joignit ses pleurs maladroits à ceux de Gaël et de François. C'était Baptiste. Guilfou restait droit, le regard fixé vers l'horizon où il avait laissé le vieil homme.

- Moi, j'ai suivi Guilfou, dit Dylan. Le vieux lui a demandé de le déposer le plus loin possible et de le laisser là. Laisse-moi me noyer tout seul, mon garçon, il a dit à Guilfou. Pour que la nuit... Pour que la nuit sonne ?

- « Pour que la nuit me pardonne », dit Guilfou. Il voulait se noyer seul au large pour que la nuit lui pardonne.

- Quel âge avait-il ? Demandai-je.

- Il était hyper vieux ! Dit Dylan. Au moins cinquante ans !

Je me pinçais les lèvres. À peine une petite douzaine d'années avant qu'à mon tour je rejoigne le clan des hypervieux.

- Allez-vous nous dénoncer, madame ? Demandait Gaël.

- Vous dénoncer ?

- De l'avoir aidé à se noyer ?

En ce premier matin de l'an 2014, sur le parking qui surplombait la mer, cinq garçons adolescents me regardaient sans haine et sans reproche. Leurs yeux chargés d'inquiétude et de supplication semblaient, non pas me demander de ne pas les trahir, mais quémander une guidance. Ils voulaient que je les extirpe de leur propre stupéfaction. Ils voulaient que je les emmène quelque part.

-N'oubliez jamais cette phrase qu'il a dite, commençai-je d'une voix autoritaire.

Ils buvaient mes paroles.

- Et, de temps en temps, écrivez là sur le sable, afin que des gens puissent la lire. Peut-être qu'elle était destinée à quelqu'un. Et puisque vous n'avez pas appelé les secours, ne racontez plus jamais cette histoire à personne, avant d'être hypervieux.

- Quel âge, demanda Guilfou, plus conscient peut-être que ses copains que le monde hypervieux ne lui serait pas éternellement hermétique.

- Que chacun d'entre vous ne raconte rien de cette histoire avant d'avoir un enfant de l'âge qu'il a aujourd'hui. D'ici là, vous n'avez rien vu, rien entendu. Vous avez surfé tranquillement le matin du premier janvier 2014, et vous êtes ensuite rentrés chez vous pour vous réchauffer.

- Merci madame.

- Bonne journée.

Ils entrèrent dans la camionnette. Ils parlaient ensemble tout bas, mais déjà je sentais qu'ils m'avaient oubliée. J'avais joué mon rôle et je n'avais plus qu'à disparaître de leur vie. Ils ne se souviendraient que de l'hypervieux, de la phrase latine et de la nuit qui pardonne aux noyés.

Fabrice K m'attendait au Flash, pour y boire un café en croquant dans un croissant. À lui non plus je ne dirais rien : trop rationnel, trop administratif, trop sérieux. Je lui dirais juste que la mer était belle bien que froide, et qu'il aurait du traverser la plage avec moi au lieu de conduire sa sempiternelle voiture. Avant de tourner vers le port, je jetai un dernier regard vers le large, où, sans doute, l'hypervieux avait rendu l'âme. Quel que soit son fait ou son méfait, je souhaite que la nuit lui pardonne.

Edith de CL

Publié dans L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 04 février 2014

Coup de tabac

Hurlement du vent, cris terrifiés des oiseaux, claquements des portes, des volets, poubelles tombant et roulant sur les routes. Dehors, pas un chat, quelques silhouettes humaines tordues dans leur effort d'avancer dans le vent. Mini-tornades dans les couloirs, bruits étranges, grincements lointains, la ville des Sables d'Olonne gémit sous la tempête. Seule dans le petit appartement, j'attends demain en imaginant la fin du monde.

Comme cela doit être beau, dehors : la colère du monde, la solitude totale.

Comme on se sent fragile, quand les cloisons minces tremblent.

Et le vent hurle encore plus fort.

Publié dans Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 25 janvier 2014

La nuit dernière

J'ai quitté la grande ville et je m'enfonce dans le silence nocturne des petites villes de province. Mais que se passe-t-il, dans un port, la nuit, l'hiver ? Tous les soirs, je me cache dans un grand manteau noir et je sors dans la bruine. Les ruelles éclairées par les lampadaires m'indiquent le ton à donner à ma démarche. Impasse des Francs-Maçons, rue de l'Enfer, rue Rapace, rue des Bons Enfants, rue Rapide, rue Zig-Zag, rue de la Pie, rue Monte-à-peine, rue de la Patrie... Et puis je déboule sur le port et je vais voir si le phoque qui dort sur la cale est bien venu ce soir. Solitaire, il échoue volontairement le soir ici, et quand la marée monte il se laisse glisser à nouveau vers le large. Qui es-tu, mystérieux phoque et depuis combien de mois, d'années, vis-tu ? A quoi penses-tu, dans ta solitude, au milieu des bateaux dormants et des épaves en réparation, sous la grande glacière, pas loin de la capitainerie ? Toi qui t'approches des lieux humains, à quoi songes-tu, immobile et endormi ?

J'ai eu peur, impasse Guine, à trois heures du matin. Même le pub des grands fêtards était fermé. Plus rien ne bougeait dans le port, plus rien que moi et lui. Quand j'ai vu sa silhouette, j'ai d'abord cru à un homme et j'ai eu très peur. Puis je me suis dit, "ce n'est qu'un chien". Quelques instants de soulagement avant que je ne l'aperçoive. Il avait des babines dignes des chiens qu'on faisait combattre dans les arènes romaines. Il grognait. Il bavait. Ses joues pendaient jusqu'au sol et entre ses lèvres tombantes apparaissaient d'énormes dents.

- Pardon, tout va bien, lui murmurai-je, pour le calmer.

J'imaginais qu'en cas d'attaque imminente, en criant très fort quelqu'un entendrait mon appel au secours malgré le vent sifflant et bourdonnant, malgré les ding-dongs des mats des bateaux, malgré l'extinction de toute vie à cette heure. Mais je vis son regard et je vis qu'il était bon.

Je m'approchais, tenant dans ma main enfouie au fond de ma poche cette jolie croix qui date du XVIII°siècle, que ma mère m'a offert l'année de mes trente ans et qui ne me quitte plus. (J'espère mourir en la portant autour du cou, à sept heures du soir, dans le soleil couchant, en rentrant d'une promenade, quand je serai vieille). Cette croix, symbole d'amour et de sacrifice, je ne la quitte pas car j'ai regardé un film d'autodéfense qui expliquait que lorsqu'on est agressé par un être dangeureux et déterminé, la seule façon de s'en sortir était d'être au moins aussi déterminé que lui. C'est à dire : prêt à tuer. C'est pourquoi, à l'heure des grands détournements vintage et shabby chic, je garde cette croix (clef de Barbe-bleue ou porte du paradis ?) pour la planter dans l'oeil de celui qui en veut à ma bourse, à ma peau, à mon honneur.

Allais-je devoir en passer par là ? C'était presque un désir, tant je suis timorée, tant j'ai envie au tréfonds de moi de vaincre.

Mais je vis qu'il était attaché à une corde, et j'osais m'approcher.

Il grognait, il piaffait, il bavait.

Et je vis qu'il portait sur le cou des marques de brûlure. Des brûlures de cigarettes.

Le cadenas de la chaîne était fermé, mais la clef était restée dessus. J'ouvris et délivrais la bête, précipitant peut-être mon propre destin. Le molosse allait-il se ruer sur moi et me transformer en charpie ? Le propriétaire du chien (puisque nous, humains, sommes assez exsangues de vie pour nous approprier d'autres êtres) allait-il débarquer, un couteau à la main ?

Le chien comprit qu'il était libre. Il fit quelques pas hors de l'impasse. Je le suivis. Il marcha vers le port et erra quelques temps, sous mon regard qui tentait de distinguer ses mouvements dans la nuit. Cette nuit d'hiver était noire et pure et des étoiles par milliers scintillaient loin au-dessus de notre monde.

Je le vis descendre sur la cale et j'eus peur pour le phoque. Qu'allait-il se passer entre l'échoué de la nuit et la bête maltraitée ? Je m'approchais, le coeur battant. Le dogue ne fit que renifler le phoque, qui ne l'entendit pas. Puis il se mit à l'eau.

C'est alors que j'entendis des hurlements. A l'entrée de l'impasse, quelques hommes jeunes chargés d'alcool et de violence criaient un nom : "Kheops ! Kheops, sale bête ! Kheops !"

Effrayée, je m'accroupis derrière une camionnette garée tout près de moi.

Dans l'eau, Kheops restait immobile. Je crus distinguer son regard tourné vers moi. Les appels avinés, pleins de colère, retentissaient dans le port. Une lumière à l'étage d'une maison s'alluma, puis s'éteignit aussitôt.

Un bruit d'eau léger m'interpella. Keops nageait vers le large, silencieusement. Il nageait vers le chenal, vers l'ouverture de la mer.

Profitant d'un nuage qui passait sur la lune et rendit le port entièrement noir, je me levais de derrière la camionnette et m'enfuis vers le remblai.

Il était quatre heures du matin, quand je refermais la porte du petit appartement derrière moi. Je ne dormis pas de la nuit.

Bonne chance, Kheops.

Publié dans Clair-obscur, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 14 janvier 2014

Extase

En passant dans ces quartiers branchés, le boulevard de Sébastopol, Beaubourg, la rue Saint-Martin, la rue Rambuteau, nous songions aux vies des gens à la mode, qui s'écoulent dans la vitesse et le scintillement du temps et des événements, nous nous disions que déjà ceux qui hier buvaient des cafés les cheveux en bataille aux lendemains de vernissages trop arrosés dans des bars transformés en backrooms à partir du milieu de la nuit, déjà ceux là sont partis, sont morts, ce sont d'autres qui les remplacent, tout aussi excités, tout aussi hâtifs de toucher à tout, tout aussi prisonniers du va-et-vient de l'actualité parisienne, tout aussi attachés à suivre le fil incessant de « l’événement ». A eux non plus il ne manque aucune classe au regard de ce qui est admirable à Paris, à eux ne manque aucune coquetterie, aucun laisser aller surtout quand celui-ci devient coquetterie, ils ne passent pas à côté du tourbillon parisien, mais peut-être passent-ils à côté de leur vie. Peut-être, peut-être pas. Car la vie trépidante a ses charmes, pourquoi serait-elle inférieure aux vies moins branchées ? Mais toi, disais-tu, tu ne sais pas où être. Tu n'as pas assez de santé pour demeurer éveillée tard dans la nuit, pas assez de folie pour te droguer aux amphitamines, pas assez d'opiniâtreté pour imposer ta présence, sans cesse, en haut lieu, pas assez de courage pour baiser avec n'importe qui – tu aurais peur de te détruire, d'avoir honte de toi au petit matin en trouvant un inconnu désagréable dans ton lit, du pituite au fond de ton bol, et de voir par la fenêtre (dans le meilleur des cas, dans l'élégant et rarissime cas où tu aurais fenêtre sur ville!) la rue qui s'éveille, les gens qui commencent leur journée, tandis qu'au fond de ton ventre macèrent les substances ingurgitées la veille. Oui, malgré un certain romantisme de la vie branchée, tu te sentirais détruite. Dépossédée de la partie de toi que tu préfères, celle des enfances naïves et sages jusque dans leurs bêtises.

Mais ce soir - pourquoi dis-je tout cela ? Mais ce soir - cela n'a pas d'importance. Une étrange mélopée résonne à l'arrière de mon crâne, qu'entends-tu, moi-même, ma sœur ?

Mais ce soir, le tourbillon du monde frappe à la porte de ton âme.

Ce soir, c'est la dernière nuit dans cet appartement où j'ai bu le lait maternel, où mon père m'endormait en chantant. Inutile de passer sur le côté obscur d'une vie familiale détraquée de la fin de siècle. C'est ma dernière nuit et je savoure cette mort en attendant demain l'aurore et la renaissance. Forcément, nous avions un loyer plutôt faible au regard des pratiques du quartier, en raison des presque quatre décennies passées ici ; aussi l'héritière de notre appartement s'est-elle immédiatement résolue à se débarrasser de celui-là par la vente, celui-là et pas un autre, même vide. Cette dame connue depuis toujours m'offre par son calcul l'occasion de vivre une si belle nuit. Aucun des sentiments que j'éprouve ce soir ne ressemble à un autre déjà vécu. Tout est neuf, comme l'apocalypse et en même temps tout est si calme... Peu de bruit alentour. Kaspar, le chat du voisin, est venu pointer son roux museau tout à l'heure, mais la nuit domine désormais. Le silence enveloppe mon extase. Si vivre, c'est éprouver intensément, je vis en cet instant plus qu'à nul autre instant. Vide, ce lieu d'habitude si chargé n'est plus qu'un tombeau et j'ai peur : se refermera-t-il sur moi ? Les cheminées paraissent mortes, l'évier si parisien, si ancien, vieux des années 1950, vit probablement ses derniers moments : quel nouvel arrivant pourrait faire autre chose que de raser la cuisine pour en créer une moderne, hygiénique et pratique ?

Tout est cémetérial. L'appartement hier rouge, chaud, palpitant, chatoyant, vibrant, s'est mué en pyramide. Au bout du dédale de couloir, une autre personne dort. Dort ? Insomnie, probablement. Notre morceau de château s'est fait tombeau et nul doute que des fantômes disent une messe funèbre dans l'espace vide qui servait de salle à manger et de bibliothèque. Pourtant, demain, le réveil sonnera tôt. Alléluia ! Cette nuit, ce que j'éprouve est un profond bonheur. Un bonheur inconnu auparavant. Des vibrations inconnues à mes sens me transportent d'exaltation. Sainte Thérèse d'Avila, tes extases ! Sainte Thérèse de Lisieux, tes extases ! Nuit mystique, jamais tu ne t'étais dévoilée à moi avec autant de captation. J'en tressaille. Je voudrais que ces heures durent mille ans, qu'elles ne s'arrêtent jamais. Je voudrais boire encore à cette Nuit finale ! Me sera-t-il donné, dans le temps indéfini qui me reste à vivre, de connaître à nouveau ce niveau de bonheur ? Comme je chante en mon âme. Comme mon corps prie. Comme le silence est oppressant et comme sa marque m'atteint et stimule toutes les parties qu'il écrase sans pitié. Comme la nuit est noire là où elle est noire, comme les lueurs affaiblies des lumières de la ville orange forment des dessins aux desseins émouvants. Plus rien ne compte que nos noces, Ô ma dernière Nuit. Plus rien ne compte que nos noces.

Comment vivrai-je l'aube ? Comment se remettre d'un tel bonheur ? Extase, je t'appelais hystérie quand je ne t'avais pas encore vécu. Désormais, aucun miracle, aucune folie, aucune passion ne me paraîtra plus bizarre car je sais que l'extase EST.

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 07 janvier 2014

Deuil d'une illusion

Oui, certains d'entre nous ont été exaltés dans des trains qui filaient sur des rails. Oui, le train ressemble à la liberté (il fait moins peur que l'avion), il nous emporte, son bruit nous berce, nous rêvons par la fenêtre, peut-être que quelquefois nous allumons un ordinateur vierge et que l'écriture qui coule diffère de tout ce que nos doigts avaient composé jusqu'alors.

Mais au cours d'un certain voyage, j'ai lu un article dans un livre sans intérêt sur un homme nommé Max d'Ollone, un musicien qui composa quelques opéras, tels Jean, le Retour, L’Étrangère. Sur le plan technique, il rédigea un ouvrage intitulé Le langage musical. Il vécut entre 1875 et 1959.

Au cours d'un autre voyage, j'ai découvert la Déclaration d'indépendance du Cyberespace, écrite à Davos par John Perry Barlow en 1996. Elle commence ainsi :

« Gouvernements du monde industriel, géants fatigués de chair et d'acier, je viens du cyberespace, nouvelle demeure de l'esprit. Au nom de l'avenir, je vous demande, à vous qui êtes du passé, de nous laisser tranquilles. Vous n'êtes pas les bienvenus parmi nous. Vous n'avez aucun droit de souveraineté sur nos lieux de rencontre.

Nous n'avons pas de gouvernement élu et nous ne sommes pas près d'en avoir un, aussi je m'adresse à vous avec la seule autorité que donne la liberté elle-même lorsqu'elle s'exprime. Je déclare que l'espace social global que nous construisons est indépendant, par nature, de la tyrannie que vous cherchez à nous imposer. Vous n'avez pas le droit moral de nous donner des ordres et vous ne disposez d'aucun moyen de contrainte que nous ayons de vraies raisons de craindre.

Les gouvernements tirent leur pouvoir légitime du consentement des gouvernés. Vous ne nous l'avez pas demandé et nous ne vous l'avons pas donné. Vous n'avez pas été conviés ».

Just a perfect day, chantait Lou Reed, et c'est parfois vrai des jours où nous prenons le train. Mais pourquoi ai-je les larmes aux yeux en écrivant ces lignes ? Parce que j'ai trente-cinq ans, comme je pourrais en avoir seize ou quatre-vingt-douze. La vie dépasse mon entendement. Mon propre être m'est hermétique : qu'y comprends-je ?

Un crooner de notre époque chante dans des micros :

Par les escalators s'en vont les voyageurs

Pâles Conquistadors aux premières lueurs

Je n'ai jamais aimé l'entrée des villes, car j'ai vécu à l'époque du béton, de la ferraille et des graffitis sans élégance. Quand les trains entrent en ville, c'est la laideur du monde qui se rappelle à notre trop bon souvenir.

Je m'en vais bien avant l'heure

Je m'en vais bien avant de te trahir...

C'est une chanson entendue dans un supermarché breton qui revient – c'était à Saint-Brieuc et je hantais la ville sur les traces d'une vieille famille de l'Ouest : des tantes catholiques entrées dans des couvents car dernières d'une trop longue fratrie ou devenues veuves. Je portais des blue-jeans et des chandails à col roulé sur les traces de ces femmes en longues robes bleu-marine.

Je m'en vais en te voyant sourire.

Plus l’État est puissant, plus la famille décline ; mais si l’État décline, la famille se déploie. Plus la tradition est respectée, plus la pensée est libre. Mais s'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni jeune, ni vieux, ni monogamie, ni armée, ni prières, alors la pensée devient surveillée par les tours de contrôle et les sentinelles du Palais de l'Administration.

Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir.

Oh, tu me crois amère ; tu lis dans mes yeux l'aigre des dépit des enfants qui ont cru, des adolescents qui découvrent, des adultes qui renoncent. Tu me crois démunie, tu me crois triste, tu lis mes phrases et tu dis : son cœur saigne le fiel.

Le fiel ? Non, toi qui me lis, toi qui m'écoutes et que je ne connais pas, toi dont j'ignore la présence, toi qui me juge, j'ai laissé mon fiel couler jusqu'à la fin de la plaie, dans une vieille église du septième arrondissement de Paris. Et depuis, crois-moi, le chant des oiseaux me suffit.

C'était dans un dernier train, ç’aurait pu être le dernier train du monde, mais c'était le dernier train du jour. Il faisait nuit. J'imaginais par les vitres noires des chiens et des loups dans des forêts noires, j'imaginais le vieil ours d'Europe, brun avec sa bosse sur le cou. Le poème d'un vieux prêtre breton parti au Québec et la musique d'un gentil guitariste d'origine grecque frappaient les tambours de mes organes, tiraient les cordes de mes tripes. Le tango était beau, le souffle profond, la nuit rapide, le train ultime.

C'était le grand retour des Sortilèges.

Publié dans Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 01 janvier 2014

Tous mes amis riaient

Après les préparatifs :

L'eau du bain coule, un étonnement s'élève dans la pièce, très celtique, après le moelleux repos que je m'étais accordé, et je ne sais plus qui je suis, ni où je vais, si je suis là pour quelque chose et si j'arriverai à mourir debout (quelle que soit ma position physique...), heureuse du Grand Départ, heureuse de ce qui fut accompli, en paix. Pour cela il faut d'abord, peut-être, vivre en paix... Guillerettes filles d'Erin, vous dansez ? Je croyais qu'il fallait pleurer – ou rêver ! Pourriez-vous m'entraîner dans votre danse ? Entraînez-moi ! Entraînez-moi ! Je veux vous suivre et rire et m'oublier dans le tournis des fest noz ressuscités !

Après la fête :

Il ne reste que la contemplation du monde après la fête, la nostalgie du soir en suspension, de la nuit en impulsion. Je t'aime, nuit parisienne qui est là, tout près, dehors, et que la lumière de ma lampe dissimule. Mais j'éteins cette lampe. La nuit s'avance, la nuit s'annonce, la nuit d'automne à laquelle le Sanctuaire de ma mémoire va comme un gant. Il est neuf heures et des poussières. La nuit est un sanctuaire. L'automne est une prière. La mort est une lumière. Pour qui sait voir... L'espace d'un instant... Toute la poussière du réel... Toute la lumière du néant. Toute la rêverie du monde. Toute la musique des sphères. Tout la peinture des yeux. Toute la douceur des mains. Toute la solitude des corps. Toute l'atmosphère du soir. Toute la promesse de l'aube.

Oui, toute la promesse de l'aube. Et quelques phrases d'un roman de mon adolescence me reviennent. Il se terminait sur une plage de Big Sur, par ces mots : « J'ai vécu ». Mais chacun a vécu et tout le monde disparaît, très cher Romain Gary.

Publié dans Chronos, La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 19 décembre 2013

R.I.P.

Il n'y a aucune raison, aucune raison pour que je parte, aucune raison pour que je reste. Il y eut des soleils matinaux et des après-midi de pluie, ton regard éternel et ta silhouette qui vaquait. Désolation de savoir que nous nous sommes si peu compris. Il y eut l'attente, la terreur, les mots durs, l'âme chiffonnée et l'envie d'en finir - et puis toujours la carte bancaire qui autorisait une réconciliation au milieu des autres, au cœur de la ville, là où toutes les disputes commencent et s'achèvent. Il y eut les tentatives d'isolement, quinze jours à la campagne avec une voiture qui démarrait une fois sur deux. Tes bouteilles d'alcool dans le coffre et mon renoncement à te faire des réflexions. J'avais l'impression réelle de vivre, à certains moments, dans les rires comme dans les pleurs et dans les courses après les amis qui allaient et venaient. Il y eut surtout l'impression de sous-vivre, de ne pas vivre, de ne plus ressentir ni le manque, ni la nuit en impulsion. Je ne sais même plus comment nous nous sommes rencontrés, sans doute un jour sans soleil ni pluie où nous avons cru pouvoir croire à un éternel présent ?

Te voilà parti, fils du rock français et de la chanson américaine, amoureux de tout ce qui ne te remettait pas trop en question. Te voilà claqué, sans avoir été trop longtemps HS. Te voilà habillé de velours, dans ce linceul qui te sied mal. Te voilà perdu pour les sensations, pour les bars, pour les étonnements, pour les cris, pour les larmes et pour la stimulation intellectuelle. La bande passante de tes humeurs s'est stoppée net. Des images de toi, des photographies de nous - ratées -, des dialogues amusants que nous eûmes surgissent du passé et se dressent en un panthéon dans mon esprit mortel, mais vivant.

Ta mort me touche, ta mort s'exprime tellement mieux que nous tous. Elle dit : "c'est fini" et elle ajoute "et c'est tout". Qu'importe les disputes psycho-sociales autour de ta dépouille et de cet accompagnement aux portes de l'Adieu... D'autres souffrent beaucoup plus que moi, d'autres ont tout perdu et n'emportent, de ces longues années à tes côtés, que l'image finale d'un mercredi matin où tout a basculé.

R.I.P. : ce pourrait être une marque de fringues, un groupe musical, un code clanique ; ce sont les initiales de Requiescat in pace.

Ce matin, j'écoutais Hyacinthe House en contemplant rien du tout qui passait par la fenêtre.

Publié dans Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 15 décembre 2013

Songe d'une brume gothique

Ils se sont pendus dans la maison où dormaient tranquillement leurs enfants. Ils ont sauté par la fenêtre un jour d'été (au déjeuner il y avait eu une crise de fou rire, puis de la musique pendant un bon café). Ils se sont jetés sous un train une semaine après l'annonce d'une bonne nouvelle. Ils ont avalé cent pilules dans une salle de bains éclairée aux néons. Ils ont décroché le fusil de chasse du vieux mur et l'ont tournés sur eux par une nuit étoilée. Il ont sauté du Pont-Neuf ou du pont du Gard, ils ont roulé à 280 kilomètres heures vers un platane.

Des gens les aimaient. Des enfants les attendaient. Des chiens les veillaient. Des parents les pleurent encore.

Ne cherche pas d'indices dans leur vie, dans leurs rapports avec les gens qui les entourent, dans leurs hauts et bas ; c'est leur âme qui appartient à la mort. Nul culpabilité ; mais un engrenage, un cercle infernal au sein duquel ils sont prisonniers, comme dans des sables mouvants.

Ne te fouette pas, ne t'ensevelis pas sous des seaux de culpabilité inadéquats. C'est leur âme qui appartient à la mort, comme la tienne appartient à la vie. Vos chemins se sont croisés sans que tu n'aies rien pu faire. Tu les as aimés tous les jours de ta vie sans que cela les retienne.

Ils étaient détestés, charmants, enviés, adorés, tolérés, beaux, laids, forts, fragiles, intelligents, médiocres, tendres, violents, fidèles, instables, rigides, détendus, amoureux, solitaires, fêtards, religieux, bon vivants, végétaliens, chasseurs, surfeurs, poètes, comptables, souriants, boudeurs. Vous vous ressembliez comme deux gouttes d'eau peut-être. Tu te demandes pourquoi tu te lèves encore lorsqu'ils ont quitté cette vie par effraction. C'est leur âme qui appartenait à la mort et qu'aucun contre-sortilège n'a su charmer.

Edith

(Sur AlmaSoror : les yeux, les tombeaux, l'esclave)

Publié dans Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 07 décembre 2013

Aranjuez, d'Edith de Cornulier-Lucinière

Edith de CL est la barmaid du zinc d'AlmaSoror.

Il fallait écrire avant le 7 décembre à minuit, un texte comprenant :

oh mon âme

le plus vieil été du monde

c'était si pur

ta mère absente

coco

Aranjuez

« Why play so many notes instead of just choosing the most beautiful ? »

« Pourquoi faire tant de notes au lieu de choisir les plus belles ? »

Miles Davis

Une lézarde muait sur la pierre. La moitié de son corps était en plein soleil, l'autre dans l'ombre. Lorsqu'elle eut fini de muer, la reptile s'éloigna de la fenêtre. Elle n'avait pas été vue. À l'intérieur de la maison, tout semblait dormir à cette heure zénithale. C'était une maisonnette de plain-pied, qui comportait deux pièces. En outre, une cuisine y était aménagée à l'une des extrémités, dont la fenêtre donnait sur la rue ; à l'autre extrémité de la maison, une douche et un lavabo encadraient une fenêtre par laquelle, au loin, on apercevait la mer. La rue, presque toujours déserte, portait le nom de Chemin des dunes, comme tant de rues des villes de bord de mer.

Entre la maison et la mer, une longue route cabossée, un grand parking qui demeurait vide l'hiver, et que des centaines de voitures recouvraient pendant les saisons touristiques. La dune, là-bas, saccagée par d'atroces maisons construites trop vite, offrait sa lande nue aux crêtes des vagues.

Dans cette modeste maison dont les recoins recelaient des toiles d'araignées, pas un meuble n'était pas d'une haute facture, pas un livre ne provenait pas d'un auteur profondément admiré par les cerveaux les plus érudits. De façon étonnante et heureuse, les meubles anciens et modernes s'épousaient dans le minuscule salon où quatre personnes ensemble se seraient senties étouffer. Un antique clavecin occupait une belle partie de la place. Des statuettes, représentant des danseuses traditionnelles de tous les pays du monde, reposaient sur toutes les surfaces des meubles et sur le renfoncement de l'une des fenêtres. On pouvait croire, à première vue, qu'il s'agissait d'un lieu de villégiature, comme une ancienne maison paysanne rachetée, à la mort des derniers propriétaires, ou lors de leur exil rural, par une riche famille s'amusant à jouer aux marins pêcheurs durant quinze jours d'été. Il n'en était rien. Elle était habitée, à l'année, par une femme qui la louait à la mairie du Château d'Olonne. C'était une très vieille dame qui sortait une fois par semaine faire ses courses, et dont personne ne savait plus rien. Qui était-elle, d'où venait-elle et comment avait-elle atterri dans cette maison où personne ne venait jamais la voir ? On se souvenait peut-être qu'il y avait eu une histoire, un arrangement avec l'ancien maire, des facilités pour qu'elle s'installe en ce lieu, il y avait trente ans de cela.

Elle était arrivée en 1980, s'était installée dans cette maisonnette. Au début, elle recevait des visites et ceux qui la connaissaient depuis cette époque se souvenaient qu'elle se rendait à pied jusqu'à la gare des Sables d'Olonne pour aller chercher des parisiens qui venaient passer une ou deux nuits dans son antre secrète ; mais depuis belle lurette, il n'y avait plus de visiteurs. La vieille dame seule n'intriguait pas grand monde. Les gens du coin, qui ne manquaient pas de cœur ni de sens du devoir, vérifiaient qu'elle allait bien. Si, un mardi, on ne la voyait pas au marché, quelqu'un poussait la promenade jusqu'à frapper à sa fenêtre. Il apprenait qu'elle avait eu un refroidissement, et se faisait une joie de lui faire ses courses. Le mardi suivant, on la retrouvait déambulant parmi les étalages, tâtant les concombres, s'achetant ses éternelles pommes de terre de Noirmoutier, son sel de Guérande et son beurre demi-sel, ses champignons de Paris et quelques boites de sardines. Au moment de Noël et du 14 juillet, elle s'offrait des bouteilles de cidre brut et, tous les 7 avril, le caviste la voyait entrer dans sa boutique :

- Je voudrais la meilleure bouteille de vin que vous avez pour environ 25 euros ! 30, pas plus !

Depuis de nombreuses années, le caviste lui mettait deux bouteilles au lieu d'une.

- ça vous prolongera la fête ! Mais c'est du bon vin, que vous prenez, vous savez. Vous n'allez pas manger ça avec de la purée ou du riz, quand même !

- Ne vous inquiétez pas, disait-elle, complice et secrète.

Le 7 avril, c'était son anniversaire.

Le 7 avril dernier, elle avait eu quatre-vingt-onze ans.

C'est le primeur, qui s'était penché vers elle, et d'un air de confidence, lui avait demandé :

- C'est pour votre anniversaire, n'est-ce pas, que tous les ans, vous achetez une bouteille de pinard de la haute chez Robert, là-bas ?

Elle avait souri et cligné de l’œil.

- Et sans indiscrétion, madame, ça vous fait quel âge, maintenant ?

- Oh ! Mon âme se révolte ! S'était-elle exclamée.

Quelques clients et la femme du primeur se récriaient avec elle :

- Malotru !

- Goujat !

- C'est pas possible !

- Qui peut se permettre de demander son âge à une dame comme ça ?

L'homme rougissait et bégaya quelques excuses, quelques justifications. Depuis presque vingt ans qu'il avait repris la place de son père, il la servait avec empressement et délicatesse.

Aussi, le lendemain, elle attendit d'être seule face à lui, se pencha vers lui et murmura :

- 91 ans !

- Oh bon sang ! Ça vous rajeunit pas !

Elle sourit et poursuivit ses courses.

En cette fête de l'ascension, elle se mordait les lèvres. Le jour où elle avait dit son âge au primeur, elle avait commis l'épouvantable bêtise qui chavirait son destin.

91 ans ! S'était-il répété toute la journée. Il l'avait répété à sa femme, puis à sa mère, qui vivait avec eux. Puis à ses filles, puis à ses voisins, et à tous il soupirait, plein de commisération :

- Si c'est pas malheureux ! Toute seule, comme ça, à 91 ans ! Et si elle se cognait ?

Les jours qui suivirent, il les passa, avec la participation active de son entourage, et de tout le voisinage, à énumérer la multitude d'accidents domestiques et de drames qui risquaient d'arriver à tout moment à cette malheureuse pauvre vieille femme. La chaleur, un dérapage sur une pierre, une mauvaise chute, un caillot de sang, une fracture, un agresseur, une amnésie, une rupture d'anévrisme, une crise cardiaque, un étouffement en avalant une bouchée, une embolie pulmonaire, un mauvais coup, un mauvais geste, une fluxion, une glissade, une crise de sénilité. Comment se faisait-il que des gens qui payaient leurs impôts, travaillaient dignement, élevaient leurs enfants et entretenaient correctement leurs maisons pouvaient, égoïstement, renfermés sur leur bonheur mesquin, vivre à deux pas d'une malheureuse sans lui porter secours ? Il n'était plus possible de laisser cette situation courir. Une personne en danger avait besoin du soutien de toute la population. Des volontaires se réunirent pour évaluer la situation et concocter une solution. Bien sûr, il ne faudrait pas lui faire peur. Il était inutile d'effrayer cette dame – comment s'appelait-elle déjà ? On n'en savait rien -, d'ajouter à sa détresse en lui parlant trop vite de projets incertains. Les réunions des bonnes âmes avaient donc eu lieu dans la discrétion. On s'était mis d'accord pour entamer des démarches dans le respect scrupuleux de la dignité de cette dame, de ne faire que ce qui était absolument nécessaire pour son bien-être.

C'est ainsi que la veille, elle avait reçu une visite des services sociaux du département. Une rapide visite de la maison (la salle de bains n'était pas séparée par une cloison ; l'évier de la cuisine était trop haut pour une femme de cet âge) et du jardinet qui l'entourait (un escalier aux pierres déboîtées faisait craindre une chute mortelle), quelques questions posées par le médecin et l'assistant social (sa dernière visite médicale remontait à plus de six ans, elle n'avait ni enfant, ni neveu ou nièce pour la visiter), menèrent à la conclusion éminemment responsable qu'une maison de retraite était indispensable.

Souriants, charmants, presque tendres, et toujours soucieux, à chaque parole prononcée, de respecter sa dignité et son intimité, ils avaient annoncé une nouvelle visite pour le lendemain, à fin de l'emmener visiter la maison dans laquelle elle serait désormais heureuse, au Centre de gérontologie et de bien-être des aînés, dans la banlieue de la ville de La Roche Sur Yon.

Alexia Bellétoile était restée longtemps debout, à la porte de sa maison, la bouche entrouverte, les yeux perdus dans le vide.

Et puis elle était rentrée dans sa maisonnette et s'était préparé un dîner, comme d'habitude. La deuxième bouteille de vin de l'année, celle que le caviste lui avait offert le mois précédent, dormait sous l'évier. Elle l'ouvrit. Cela lui ferait du bien de boire, ce soir. Après ce bon dîner et quelques verres, elle était sortie dans on jardinet pour regarder les étoiles, assise sur la haute marche de l'escalier en pierre que les services avaient critiqué. Elle repéra la grande ourse et la petite ourse, et l'étoile de Vénus. C'était si pur.

Vénus... C'était ainsi que l'avait appelée, un soir, Babakar Mamboussoniongo, lors de leur furtive amourette. Voyons... Quelle année ? C'était en 1950. L'homme d'état africain lui avait fait envoyer un bouquet mélangé de fleurs et de diamants, dans sa loge. Elle l'avait rejoint, le soir, dans un des plus beaux hôtels de Moscou. Ils s'étaient revus en Grèce, ensuite, et puis... Plus rien. Il y avait eu le coup d'état, là-bas, et elle ne savait pas ce qu'il était devenu. Elle sourit à la nuit. Le souvenir de Babakar appelait d'autres images, d'autres visages. Elle rêva quelques temps à sa jeunesse, à son passé. La jeunesse n'est-elle pas le plus vieil été du monde ?

Soudain, elle frissonna. Le froid tombait d'un coup. Elle se releva péniblement et marcha le long de sa maison, pour apercevoir la mer. Dans les ténèbres, elle ne la reconnut au loin que par une brillance, un scintillement nocturne. Tout se confondait dans le noir.

Ce n'est que lorsqu'elle fut installée au fond de son lit, que ses larmes coulèrent, abondamment. Son souffle et sa voix formaient de petits sanglots qu'on aurait pu prendre pour des couinements d'un petit mammifère dans la nuit.

Elle pleurait de la honte qu'on lui avait fait, de la violence qu'elle ressentait. On allait la priver de tout : sa maison, ses plantes, ses promenades, ses courses, ses livres, sa si belle solitude et tout ce qu'elle aimait le plus chèrement au monde. On ne l'écouterait pas, comme on ne l'avait pas écoutée hier.

Elle allait finir sa vie dans une cage, entourée d'autres vieillards, à qui l'on donnait des médicaments en les appelant « ma vieille », « mon coco », leur parlant comme à des bébés ou à des bêtes.

Souvenir... Comme tu reviens ! Comme tu reviens quand tout s'endort. Comme tu reviens quand tout s'enfuit. Comme tu reviens, quand le malheur enfonce la porte et s'introduit comme un voleur. Souvenir d'un homme, un autre homme, le seul vraiment qui ait compté. Le seul pour qui le cœur d'Alexia vibrait encore, cinq décennies plus tard. L'homme pour qui bascula son destin. Un jour de novembre, un jour fade du mois des morts : le vent soufflait comme un fou dans les rues de la grande ville de Londres. Il soufflait tellement fort que la pluie, emportée dans ses tornades, n'arrivaient pas jusqu'au sol. Il faisait froid. Le soir, elle danserait sur la scène du Royal Opera House. L'homme l'avait appelée le matin même à son hôtel et elle avait reconnu sa voix avec chaleur. Elle lui avait donné rendez-vous ; il était venu la chercher au bas de son hôtel dans une Cadillac « Coupé de ville » grise, dans laquelle elle s'était glissée avec un délicieux frisson. Elle portait des gants blancs qu'il frôlait de temps en temps, comme s'il ne faisait pas exprès. Ce fut leur première rencontre, un délice qui n'annonçait pas les larmes qui suivirent. Mais dans la nuit, une chouette ulula trois fois. Alexia n'était pas superstitieuse, elle avait toujours méprisé tant les adeptes de l'horoscope du jour, qui ne manquaient jamais de regarder chaque matin si leur signe astrologique indiquait qu'ils rencontreraient l'amour de leur vie ou feraient face à un grand malheur avant le coucher du soleil ; elle ne croyait ni à Dieu, ni à Diable ; elle marchait sous les échelles et les échafaudages – du moins à l'époque où elle marchait encore assez pour en croiser sur son chemin -, les chats noirs ne lui faisaient pas plus peur que les chats gris ou blancs, briser du verre était un acte anodin. On ne pouvait pas dire qu'Alexia donnait dans les peurs populaires et les croyances des bonnes gens sans discernement. Elle était donc d'autant plus troublée lorsqu'un signe réel, une annonce incontestable, lui indiquait la présence d'un drame imminent. Or, cette nuit-là, alors qu'elle se remémorait sa rencontre avec l'avocat franco-espagnol José Mathurin Zamora. Le cœur déjà fragile d'Alexia Bellétoile se déchira d'un coup. Les cloches du glas emplissaient son cerveau d'une musique funèbre. Elle se releva, dans un effort suprême ; à moitié assise sur son lit, portée par un bras trop maigre, la robe de nuit blanche recroquevillée sur son corps, elle aperçut, par les fentes des persiennes, une lueur blafarde qui traversa la nuit. L'horreur l'étreignit ; ce ululement suivait l'irruption des visiteurs drapés de leur bienveillance funeste ; l'omniprésence de la sagesse animale soulignait l'accomplissement de la déréliction humaine. Bien qu'elle voulut se le cacher quelques temps, elle ne put s'empêcher de laisser remonter à sa mémoire la découverte macabre du matin même : un mulot mort à quelques pas de sa maison, près de l'escalier aux pierres déchaussées. Elle l'avait ramassé sans y prendre garde, mais maintenant que les hommes et les femmes des services sociaux étaient venus avec leur bonté menaçante et leur bonne volonté assassine, maintenant que la chouette avait sinistrement ululé trois fois, il n'était plus possible d'enfouir la réalité du danger dans les zones sourdes et brouillassées de son inconscient. Elle crut que son cœur lâchait, elle n'entendait plus sa propre respiration et dans le noir de la nuit elle ne distinguait plus les formes opaques ; un scintillement pénible aveuglait ses yeux, qui n'était pas celui du rayon de lune. La mort à tâtons se frayait un chemin jusqu'à elle.

- Tu peux venir, la mort, prononça-t-elle d'un voix que l'angoisse et l'obscurité rendaient caverneuse. Je n'ai plus peur de toi.

C'était vrai. Depuis que les gendarmes, les pompiers, le médecin et l'assistante sociale étaient venus inspecter sa maison et lui dire cette chose pénible qu'elle ne pouvait pas vivre ici, dans son antre chérie dans laquelle elle était si bien, la peur de la mort, présente tous les jours au fur et à mesure que ses membres s'ankylosaient, que son souffle se raccourcissait, que son système digestif rouillait, s'était évanouie dans la peur de la méchanceté des hommes souriants et des femmes rassurantes.

Désormais la Mort, ennemie d'hier, semblait sa seule amie. La seule qui lui pourrait permettre de vivre jusqu'au bout dans cette maison posée entre les ruelles qui menaient au bourg et les dunes qui descendaient vers la mer.

La mort ne répondit pas. Assise droite et raide sur le lit bancal à cause d'un pied cassé, Alexia l'attendit vaillamment. Les heures de la nuit s'écoulèrent ; la chouette ne ulula plus. Un moment, un bruit furtif, un renard peut-être, égaré jusqu'aux dunes comme il arrivait parfois, ou un chat errant, lui fit croire que le moment suprême était arrivé. Mais la mort était occupée ailleurs. Alexia sombra dans le sommeil sans s'en rendre compte.

L'aube trouva Alexia inconsciente, renversée au travers de son lit, la tête pendant dans le vide. La lumière pâle du jour se frayait un chemin par les rainures des volets, et dansaient sur son corps d'une grande vieillesse, si maigre qu'il ne paraissait plus irrigué. Sa bouche ouverte donnait l'impression d'un rire figé et les draps chiffonnés sculptaient une mer de soie blanche dans laquelle elle se serait noyée.

Dans la maisonnette si humble, posée à égale distance entre le parking des dunes et le bourg du Château d'Olonne, une femme très âgée ouvrait les yeux avec surprise.

- Qui suis-je ? Se demanda-t-elle, étonnée de la posture de son corps, des rêves dont elle revenait, du jour qui se levait encore. Sa propre voix lui répondit :

- Alexia Bellétoile.

- C'est vrai ? Se demanda-t-elle. Incrédule, peut-être. Pourtant, tout dans la pièce ressemblait au jour d'hier.

- Alexia Bellétoile, ancienne danseuse, précisa-t-elle.

- Ah, oui, c'est vrai.

Elle se hissa hors du lit.

La trille d'une grive résonna sur la pierre. Le soleil, hésitant, ondulait aux fenêtres. Elle ouvrit la porte, jeta un regard sur le jardin : tout bruissait tranquillement. Elle s'activa dans sa minuscule cuisine, prépara son lait chaud et ses tranches de préfou au beurre salé.

- Mmmmmmmmmmh, savoura-t-elle en avalant la première gorgée.

- Mmmmmm, répondit-elle en croquant la première bouchée.

Elle se délectait de ses instants plus que n'importe quel autre jour. Ils avaient dit qu'ils reviendraient la chercher le surlendemain au petit-déjeuner. À quelle heure viendraient-ils ? Elle ne pouvait risquer d'être emmenée ; elle partirait le soir même. Alors c'était son dernier petit-déjeuner de lait chaud et de préfou beurré.

Il n'était plus besoin de préserver sa santé, de suivre ce régime en luttant contre la gourmandise du matin, contre l'anorexie du soir : elle se laissait aller à son désir et finit tout le lait du frigidaire, tout le pain de la huche, tout le beurre de la motte.

C'était donc son dernier jour dans cette maison, où elle avait coulé trois décennies. Lorsqu'elle était arrivée, elle ressemblait encore à ce qu'elle avait été. Des gens qui l'avaient connue à vingt ans auraient pu, à travers les souvenirs, retrouver ses traits, son regard. Aujourd'hui, était-ce encore possible ? La vieillesse avait pris une telle place sur son visage que peu de chose restaient d'antan. Le regard, le sourire, la forme du nez... C'était donc son dernier jour dans la maison qui l'avait vu devenir une très vieille dame, mais où serait-elle donc le lendemain ?

Il ne fallait pas se poser cette question, puisque la réponse n'existait pas. Elle n'avait pas assez d'argent pour payer la moindre chambre d'hôtel quelque part ; d'ailleurs, la laisserait-on vaquer librement dans la ville ? La visite d'hier lui avait démontré que le monde des autres était devenu hostile. Au bourg, on l'avait dénoncé ; le voisinage, qui avait dû voir les véhicules des services sociaux se garer devant chez elle et repartir deux heures après, devait surveiller, désormais, les événements. Plus rien n'inspirait confiance ; chacun pouvait être un ennemi. Il faudrait être sur les gardes, puisqu'elle était pourchassée. Son crime ? Vivre seule à 91 ans.

Si elle ne savait pas où elle irait, elle n'en désirait pas moins laisser sa maison dans un état irréprochable. Brûler les lettres de José. Personne ne devait savoir ce que lui avait écrit l'avocat Mathurin Zamora, à l'époque où sa beauté et sa renommée lui attirait tant d'admirateurs. Personne ne devait lire ses cahiers secrets, tenus depuis si longtemps, où se consignaient ses rêves, ses douleurs, ses hontes et ses remords. Il ne faudrait pas non plus que sa bague de diamant, offerte par le prince Mourad Ibn Sahla Arzul Ibn Malik, aille renflouer les caisses de l’État. Enfin, le destin des photographies de ses parents et de sa sœur ne devaient pas dépendre du hasard. Sur la photographie noire et blanche, un visage qu'elle ne connaissait que par ce cliché lui souriait. « Ta mère absente, tu as dû grandir sans tendresse », se murmura-t-elle à elle-même ; depuis qu'elle avait dépassé l'âge que sa mère avait atteint - trente-trois ans -, elle se sentait encore plus orpheline.

La journée fut active. Elle s'occupa d'abord de son jardin, auquel elle procura ses derniers soins. Elle sema quelques graines en espérant que le vent et la terre poursuivent son travail et fasse naître le produit de ces semailles. À six heures du soir, tout était prêt : tout était impeccablement rangé, nettoyé, plié ; ses lettres et son journal flambaient dans la cheminée ; les photographies de ses parents et de sa sœur étaient enfermées dans de petits flacons fermés de façon étanche ; quand au diamant du prince, il était à nouveau à son doigt, pour la première fois depuis plusieurs décennies. Elle attendit que se consument entièrement l'histoire de son amour et de sa vie. Elle ne versait aucune larme, mais contemplait le feu qui détruisait ses souvenirs. Une mémoire se transformait en cendres, une histoire disparaissait de la surface de la terre. Elle assistait à sa propre mort, debout devant les flammes.

Lorsque le feu fut éteint, tout était fini. Il ne restait d'elle qu'une maisonnette bien rangé, un jardin soigné, quelques ustensiles de vaisselles et de beaux meubles anciens. Elle salua tout cela d'un dernier regard et, théâtralement, se frappa le poing contre la poitrine. Puis, la bague en diamant à son annulaire, la main baguée dans la poche de sa robe, la bouteille où elle avait emprisonné les photographies aimées au bout de son autre bras, elle descendit la rue déserte qui menait au parking, au parking qui surplombait la plage.

Un léger vent faisait frissonner l'air ; le soleil trônait au-dessus de l'océan. Un chat à moitié sauvage regarda Alexia Bellétoile avec méfiance, au moment où ils se croisèrent. Lorsqu'elle arriva au parking, Alexia fut subjuguée par la beauté du paysage marin ; les vagues s'écrasaient avec fracas et majesté sur les falaises et les rochers qui ne bronchaient pas. Un homme, une femme et un chien, contemplaient tous les trois l'horizon. Ils ne virent pas la vieille dame, ou ne s'intéressèrent pas à elle. Elle vint se poser au bord de la falaise. Elle offrit les flacons contenant les photographies au vide, à la mer tout en bas.

Sur le parking qui surplombait l'océan, deux voitures attendaient des gens qui n'arrivaient pas. De l'une d'elle, sortait une musique qu'elle entendait à peine. Alexia s'approcha pour mieux entendre la mélodie. En réduisant la distance, la curiosité intriguée fit place au coup au cœur. La radio de la voiture vide diffusait Aranjuez, le concerto pour guitare de Rodrigo.

Aranjuez, mon amour. C'est ta musique qui m'offrit la plus grande gloire. C'est pour ce concerto qu'elle avait créé la danse qui l'avait propulsée aux sommets ; c'est pour pouvoir continuer à le danser en dépit de l'âge qui montait qu'elle avait tordu son corps au point de le briser, de forcer les médecins à lui prescrire une retraite anticipée. Mais ce n'était pas exactement la musique sur laquelle elle dansait. Il n'y avait plus de guitare. La trompette de Miles Davis l'avait remplacée. Le vent soufflait ; la mer chahutait. Son corps de 91 ans tremblait comme une feuille et les notes de Rodrigo crispaient sa bouche en un sanglot. Des larmes coulaient le long des rides sinueuses. Alexia Bellétoile aux mains tremblantes leva sa main, regarda à son doigt la bague du prince Mourad Ibn Sahla Arzul Ibn Malik. Et ses hanches se délivrèrent de la vieillesse qui les gardait rouillées depuis si longtemps. Elle savait désormais qu'il n'y avait plus rien à perdre. Il n'y avait plus qu'à danser à nouveau, comme avant. Elle esquissa les pas de danse.

Lorsque l'homme et son fils de huit ans revinrent, leurs planches de surf sous le bras, elle ne les entendit pas. Même s'il commençait à pleuvoir, c'était le plus vieil été du monde et la danse d'Aranjuez s'imposait à son corps. Thomas silencieusement ouvrit la portière de sa voiture et monta le son de la musique. Près de lui, son fils chéri, qu'il n'avait le droit de voir qu'un weekend tous les quinze jours et qui lui demandait, à chaque retrouvaille : « maman dit que tu ne m'aimes pas, » regardait, éberlué, une dame si vieille danser face à l'océan. Le son monté à fond décupla les mouvements d'Alexia Bellétoile. Elle savait que tout au fond, assis dans le coucher du soleil, son grand amour, José Mathurin Zamora, la contemplait avec admiration. Elle dansa le long de l'adagio ; Thomas donnait la main à Maxence. Ils tremblaient tous les deux dans le froid. Ils savaient qu'ils n'oublieraient jamais cette danse du soleil. Aranjuez, mon amour, c'est toi qui m'as donné la gloire éclatante, l'amour d'un grand homme ; c'est toi qui me donnes la mort magnifique dans laquelle j'entre avec mon corps déployé. Quand la musique se termina, l'homme et le petit garçon regardèrent quelques temps la femme qui s'était recroquevillée dans un dernier accord étincelant. Elle ne se relevait pas.

Quelques minutes plus tard, Thomas debout près de la morte téléphonait à la police. Il expliquait à quel point elle était vieille, et comme elle dansait dans les rayons du soleil couchant, sur le parking de la falaise. Quand Maxence comprit que les flics allaient venir, il retourna à la voiture, remettre la musique d'Aranjuez avant qu'on l'emporte. Pour qu'elle l'entende une dernière fois.

Edith de CL

Publié dans Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 20 novembre 2013

Le soldat inconnu

Jean Bouchenoire, notre frère égaré dans des zones mentales sans ozone, nous autorise à publier quelques extraits de son roman Baksoumat.

C'était il y a vingt ans, encore ; le jour d'une fête nationale du mois de novembre 1984 ou 1985 ; un grand soleil d'hiver éclairait la colline de Montmartre. La ville était somptueuse, les passants de bonne humeur.

Le petit groupe d'amis qui naviguaient entre l'angoisse et la nonchalance, entre la bande et la solitude, s'était retrouvé sur une place montmartroise, pour flâner sans rien accomplir, comme ils faisaient si souvent. Claire Bourdette, Charles Nattua, Karim Fangue, Tugdual Dieubarre et Douglas Jackstone s'étiraient comme des chats sur la place des Abbesses, attendant les amies qui n'arrivaient pas. C'était le 11 novembre, jour où le président de la République française, un bleuet à la boutonnière, dépose un bouquet de fleur sur la tombe disposée sous l’arc de triomphe où repose le Soldat Inconnu devant lequel un pupille de la nation française a déposé, un jour de novembre 1920, dans la chapelle ardente de la froide citadelle de Verdun, une gerbe d’œillets blancs et rouges.

Les jeunes femmes qu'on attendait arrivèrent au rendez-vous sur la place montmartroise, pavoisées de papiers collés à leurs vêtements, portant des pancartes vindicatives.

Elles annoncèrent qu’elles allaient, sous la bannière du féminisme, se recueillir sur la tombe de la femme du soldat inconnu.

- La femme du soldat inconnu ? S'étonnèrent leurs amis.

Estelle Valpré, Catherine Lemanesco, Muriel Labouje, Danièle Galiéreau et d'autres jeunes femmes dont Douglas avait depuis oublié les noms, démontrèrent à quel point la cérémonie du soldat inconnu était misogyne. La femme, qui avait porté seule la société, durant les deux guerres mondiales du XXème siècle, en 1914-18 et en 1939-45, quand les hommes étaient tous sur le front, ne méritait-elle pas un hommage ?

Douglas, Charles et Karim, placides, acquiesçaient. On remarqua trop tard la pâleur extrême qui s'était faite sur les joues de l'archange. Les babillages anodins des jeunes gens allaient reprendre, quand la foudre monta du tréfonds du corps de Tugdual.

Il hurla comme le tonnerre.

Debout face à ces femmes qu'il toisait de haine, il cracha sa révolte. Ainsi, elles osaient comparer le sort du soldat esclave, déchiqueté dans la boue des tranchées, et la femme restée dans son village ? Sans honte, elles commémoraient la femme du soldat inconnu comme si son statut avait droit à autant de commisération et d’amour que celui du Sacrifié.

- S'il faut commémorer une victime féminine inconnue, criait-t-il, érigez une statue à la femme enceinte de père inconnu. La domestique violée, la jeune cousine bousculée, la femme enceinte d’un homme qui a passé son chemin et la laissera seule élever un enfant dont il ne s'est pas soucié d'empêcher l'existence. Laissez sa misère au soldat inconnu, laissez-lui sa misère, laissez-lui sa gloire !

Les touristes japonais et américains que la place des Abbesses accueillait écoutaient, médusés, cet homme accabler des manifestantes bariolées de pancartes féministes.

- Agenouillez-vous, lâches, devant la mémoire de celle qu'on appela la fille-mère, dont l’enfant n’aura pas les mêmes chances que celui que son géniteur aura reconnu : combien d’enfants sans père ont ignoré que l’homme qui leur avait, dans un geste de mépris souverain, donné la vie, avait épousé une autre femme et remplissait ses devoirs paternels en méprisant beaucoup les femmes seules avec leurs bâtards ? Combien de chrétiens défilent pieusement à des manifestations contre l'avortement, en oubliant les coups qu'ils ont tirés chez des prostituées de treize ou quatorze ans, durant les deux années de service militaire en Afrique ? Chantez celle que les bourgeoises mariées ont moqué ou considéré avec condescendance, sans savoir que c'était leur père, leur mari, leur fils l'auteur du péché. Remémorez-vous le courage de la mère seule, l'ignominie du riche qui pistonne ses légitimes aux places de patrons et refuse les droits sociaux à ses bâtards ignorés, mais paix ! Paix ! Paix à celui qui s'est battu à votre place. Paix à celui qui tremblait de peur au milieu des obus, dans une fraternité de désespoir avec les autres mâles sacrifiés comme des bêtes, pendant que les mères, les femmes, les sœurs leur tricotaient tranquillement des chaussettes dans leurs chaumières. La femme du soldat inconnu a eu faim ? Pauvre petite ! Elle a remplacé l’homme à l’usine ? Comme c’est triste ! Et elle se plaint de ne pas avoir la même flamme allumée que celui qui rendait ses tripes dans la boue ? C’est donc cela, le féminisme, la revendication des larves à être admirées autant que les papillons ?

Murmures et grondements s'emparaient des badauds. Tugdual se tourna vers la foule et cria :

- Agenouillez-vous devant le soldat éventré, tailladé, mutilé, abandonné dans la boue !

Tugdual signait, ce jour là, sur la place des Abbesses, son arrêt de mort dans l'esprit de presque toutes ses amies. Seule Catherine - l’étrange, la sympathique Catherine Lemanesco - l’avait pris par l’épaule et lui avait murmuré des secrets. Une conversation chuchotée dont Tugdual n’avait jamais répété la teneur à Douglas. Que s'étaient-ils raconté de leurs vies respectives, jusqu'où avaient-ils marché après s'être éloignés du groupe et descendu une rue dégagée de la butte Montmartre, d'où on voyait Paris s’étendre sur la plaine ? Ils étaient descendus vers le ventre de la ville et en étaient revenus silencieux.

Estelle Valpré et Danièle Galiéreau n'avaient plus jamais adressé la parole au « monstre » ; Muriel, toute jeune, n'avait pas paru insensible aux arguments de l'archange. Elle était hésitante, ne sachant à qui donner raison.

Extrait de Baksoumat, de Jean Bouchenoire

Publié dans Fragments, La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 14 novembre 2013

Extrait II du journal de Baude Fastoul de Kevin de M-L

16 novembre 2012

Je découvre l'histoire de Lizzie van Zyl, qui me fait comprendre à quel point Anglais et Américains ont créé les horreurs dont ils accusent les autres en permanence. Faut-il plonger dans le vertige face à l'horreur des souffrances qu'on inflige aux enfants, aux animaux, aux êtres ? Ou bien fermer les écoutilles et vivre la meilleure vie possible sans se laisser abattre par l'enfer qui nous frôle ? Christ, qu'en dis-tu ? Comment interpréter tes actes ?

La morale est-elle possible ? Ou bien le monde n'est-il qu'une suite de souffrances répétées ? Faut-il « se battre » pour une amélioration du monde ? Ou bien simplement prier et purifier son propre cœur ?

Enfants qui êtes nés pour subir les sévices d'êtres pour lesquels vous n'étiez qu'amour et générosité, bêtes qui ne comprenez pas qu'on vous transforme en chairs souffrantes et affolées, êtres de toutes sortes, abattus dans leur vol, puis mourant lentement au sol, dans l'incompréhension et le mépris... Quel est votre message ? Existez-vous ? Ne sommes-nous, les uns les autres, que les images de notre propre cauchemar ? Quel pouvoir avons-nous sur notre propre vie, sur la vie de celui qui est à côté de nous ? Est-il réellement possible de sauver quelqu'un ? Et si cette question existe, alors est-il réellement possible d'assassiner quelqu'un ? Cet éternel pourquoi devant la misère la plus poignante, a-t-il un sens ?

Quel est ce bouge que nous appelons « réalité » ? Et cette phrase qu'une étrange Édith Morning écrivit un jour : "Si j’avais su que les rêves sont réels et le monde illusion, j’aurais inversé ma vision de la liberté et celle de la prison. Mais les menteurs amers disent décriant les images qu’elles sont illusoires, et nous entraînent dans leur " réel " qui n’existe que dans leurs sombres couloirs".

Vérité, as-tu une consistance quelconque, quelque part ?

Kevin de Motz-Loviet

En savoir plus sur la Confrérie de Baude Fastoul

AlmaSoror avait déjà publié un premier extrait du journal de Kevin.

Publié dans Clair-obscur, Fragments, L'oiseau, Le corps, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 28 octobre 2013

La grande cohorte des âmes qui attendent

Ce billet est dédié à la mémoire d'une dame qui s'appelait Anne et que les enfants appelaient Mamé. Lorsqu'elle descendait les escaliers de la vieille maison glacée, les soirs d'hiver, apeurée par la tempête qui faisait claquer les volets, elle entendait des voix lointaines gémir : "priez pour nous... priez pour nous". C'étaient les âmes du Purgatoire, pour lesquelles elle égrenait des chapelets jusque très tard dans la nuit, à la lueur vacillante d'une lampe à pétrole.

Dans cette maison, il reste, poussiéreux sur une bibliothèque mangée par les mulots, un livre qui donne la clef de ce fait mystérieux.

Ce livre s'appelle Le Grand Moyen de la Prière.

Un extrait de l'ouvrage Le grand moyen de la prière,

de Saint Alphonse de Liguori (XVII° siècle)

Autre sujet de controverse : Y a-t-il lieu de se recommander aux âmes du Purgatoire ?

Certains répondent qu'elles ne peuvent pas prier pour nous. Ils s' appuient sur l'autorité de saint Thomas pour qui ces âmes, se purifiant au milieu des souffrances, nous sont inférieures et, de ce fait, elles ne sont point « intercesseurs, mais bien plutôt des gens pour qui l'on prie ». Cependant beaucoup d'autres docteurs, tels que Bellarmin, Sylvius, le Cardinal Gotti, etc... affirment le contraire comme très probable : on doit pieusement croire que Dieu leur fait connaître nos prières afin que ces saintes âmes prient pour nous, en sorte qu'il se fasse entre elles et nous un bel échange de charité : nous prions pour elles et elles prient pour nous. Ce qu'a écrit le Docteur Angélique, à savoir qu'elles ne sont pas en situation de prier, n'est pas absolument contraire à cette dernière opinion, comme le font remarquer Sylvius et Gotti : autre chose, en effet, est de ne pas être à même de prier par situation et autre chose de ne pas pouvoir prier. Ces saintes âmes ne sont pas habilitées à prier de par leur situation, c'est vrai, parce que, comme dit saint Thomas, elles sont là en train de souffrir, elles sont inférieures à nous et elles ont besoin au plus vite de nos prières. Elles peuvent pourtant fort bien prier pour nous parce que ce sont des âmes amies de Dieu. Si un père qui aime tendrement son fils le tient enfermé pour le punir de quelque faute, ce fils n'est plus alors en situation de prier pour lui-même, mais pourquoi ne pourrait-il pas prier pour les autres et espérer obtenir ce qu'il demande en vertu de l'affection que lui porte son père ? De même les âmes du Purgatoire sont très aimées de Dieu et confirmées en grâce. Rien ne peut leur interdire de prier pour nous. L'Église, c'est vrai, n'a pas coutume de les invoquer et d'implorer leur intercession, parce qu'ordinairement elles ne connaissent pas nos demandes. Mais l'on peut croire pieusement (comme on l'a dit) que le Seigneur leur fait connaître nos prières. Alors, elles qui sont remplies de charité, ne manquent certainement pas de prier pour nous. Quand sainte Catherine de Bologne désirait quelque grâce, elle recourait aux âmes du Purgatoire, et elle se voyait vite exaucée. Elle certifiait que beaucoup de grâces qu'elle n'avait pas obtenues par l'intercession des saints, elle les avait ensuite reçues par l'intercession des âmes du Purgatoire. Que l'on me permette de faire une digression au bénéfice de ces saintes âmes. Si nous voulons obtenir le secours de leurs prières, il est bon que nous-mêmes nous nous efforcions de les secourir par nos prières et nos œuvres. J'ai dit : Il est bon, mais il faut ajouter que c'est là une obligation chrétienne : la charité nous demande, en effet, de secourir le prochain chaque fois qu' il a besoin d' être aidé et que nous pouvons le faire sans que cela nous pèse beaucoup.

Or, il est certain que les âmes du Purgatoire sont aussi notre prochain. Bien qu'elles ne soient plus en ce monde, elles continuent pourtant de faire partie de la communion des Saints. « Car les âmes des justes à la mort, dit saint Augustin, ne sont pas séparées de l'Église ». Saint Thomas le déclare encore plus clairement : la charité qui est due aux défunts passés à l'autre vie en état de grâce est une extension de cette charité que nous devons à notre prochain d'ici-bas : « Le lien de la charité qui unit entre eux les membres de l’Église, n'embrasse pas seulement les vivants, mais aussi les morts qui ont quitté ce monde en état de charité ». Nous devons donc secourir, dans toute la mesure du possible, ces saintes âmes : elles sont aussi notre prochain : et même leurs besoins étant encore plus grands que ceux de notre prochain d'ici-bas, il semble donc que, sous ce rapport, soit encore plus grand notre devoir de leur venir en aide. Or, en quelle nécessité se retrouvent ces saintes prisonnières ? Il est certain que leurs peines sont immenses. Le feu qui les consume, dit saint Augustin, est plus douloureux que toutes les souffrances qui nous puissent affliger en cette vie. « Plus douloureux est ce feu que tout ce que l'on peut avoir à souffrir en cette vie ». Saint Thomas est du même avis et il ajoute que ce feu est identique à celui de l' Enfer. « C' est par le même feu qu' est tourmenté le damné et purifié l'élu ».

Ceci concerne la peine du sens, mais beaucoup plus grande encore est la peine du dam, c'est-à-dire la privation de la vue de Dieu pour ses saintes épouses. Non seulement l'amour naturel mais aussi l'amour surnaturel, dont elles brûlent pour Dieu, poussent ces âmes avec une grande force à vouloir s'unir à leur souverain bien. S'en voyant empêchées par leurs fautes, elles en éprouvent une douleur très amère. Si elles pouvaient mourir, elles en mourraient à chaque instant. Selon saint Jean Chrysostome, cette privation de Dieu les fait souffrir infiniment plus que la peine du sens : « Mille feux de l'enfer réunis ne feraient pas autant souffrir que la seule peine du dam ». Ces saintes épouses préféreraient donc endurer tout autre supplice plutôt que d'être privées, un seul instant, de cette union tant désirée avec Dieu. C'est pourquoi , dit le Docteur Angélique, la souffrance du Purgatoire surpasse toutes les douleurs de cette vie : « Il faut que la peine du Purgatoire excède toute peine de cette vie ». Denis le Chartreux rapporte qu'un défunt, ressuscité par l'intercession de saint Jérôme, dit à saint Cyrille de Jérusalem que tous les tourments de cette terre ne sont que soulagement et délices à côté de la plus petite peine du Purgatoire : « Si l'on compare tous les tourments du monde à la plus petite peine du Purgatoire, ce sont des consolations ». Et il ajoute : « Si quelqu'un avait éprouvé ces souffrances, il préférerait endurer plutôt toutes les peines du monde, subies ou à subir par les hommes jusqu'au jugement dernier, que d'être soumis un seul jour à la plus petite des peines du Purgatoire. Ce qui fait dire à saint Cyrille que ces peines sont les mêmes que celles de l'Enfer quant à leur intensité, la seule différence étant qu'elles ne sont pas éternelles. Les douleurs de ces âmes sont donc très grandes. D'autre part, elles ne peuvent pas se soulager elles-mêmes. Comme le dit Job : « Il les lie avec des chaînes, ils sont pris dans les liens de l'affliction » (Jb 36, 8). Ces saintes Reines sont déjà destinées à entrer dans le Royaume mais leur prise de possession est différée jusqu'au terme de leur purification. Elles ne peuvent pas réussir par elles-mêmes (au moins pleinement, si l'on veut accorder crédit à certains docteurs, selon qui ces âmes peuvent tout de même par leurs prières obtenir quelque soulagement) à se libérer de leurs chaînes, tant qu'elles n'ont pas pleinement satisfait à la justice divine. Un moine cistercien dit un jour, depuis le Purgatoire, au sacristain de son monastère : « Aidez-moi par vos prières, je vous en supplie, parce que de moi-même je ne peux rien obtenir ». Cela est conforme au mot de saint Bonaventure : « Leur état de mendicité les empêche de se libérer », c'est-à-dire que ces âmes sont si pauvres qu'elles n'ont pas de quoi acquitter leurs dettes. Par contre, il est certain et même de foi que nous pouvons soulager ces saintes âmes par nos suffrages personnels et surtout par les prières recommandées dans l'Eglise.. Je ne sais donc pas comment on peut excuser de péché celui qui néglige de les secourir tout au moins par ses prières. Si nous ne nous y décidons pas par devoir, que ce soit au moins à cause du plaisir que nous procurons à Jésus Christ : c'est avec joie qu'il nous voit nous appliquer à libérer ces chères âmes pour qu' il les ait avec lui en Paradis. Faisons-le aussi à cause des grands mérites que nous pouvons acquérir par notre acte de charité à leur égard ; en retour, elles nous sont très reconnaissantes et apprécient le grand bienfait que nous leur accordons, en les soulageant de leurs peines et en leur obtenant d'anticiper leur entrée dans la Gloire. Lorsqu'elles y seront parvenues, elles ne manqueront pas de prier pour nous. Si le Seigneur promet sa miséricorde à ceux qui se montrent miséricordieux envers leur prochain : « Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7).Ils ont bonne raison d'espérer leur salut ceux qui s'appliquent à aider ces saintes âmes si affligées et si chères à Dieu. Jonathan, après avoir sauvé les Hébreux par sa victoire sur les ennemis fut condamné à mort par son père Saül pour avoir goûté du miel malgré sa défense, le peuple se présenta devant le roi et cria : « Est-ce que Jonathan va mourir, lui qui a opéré cette grande victoire en Israël ? » (1 S 14, 45). Ainsi devons-nous justement espérer que, si l'un d'entre nous obtient par ses prières qu'une âme sorte du Purgatoire et entre au Paradis, cette âme dira à Dieu : Seigneur, ne permettez pas que se perde celui qui m'a délivrée des tourments ! Et si Saül accorda la vie à Jonathan à cause des supplications du peuple, Dieu ne refusera pas le salut éternel à ce fidèle à cause des prières d'une âme, qui est son épouse. Bien plus, selon saint Augustin : Ceux qui auront, en cette vie, le plus secouru ces saintes âmes, Dieu fera en sorte, s'ils vont au Purgatoire, qu'ils soient davantage secourus par d'autres. Observons ici qu'en pratique c'est un puissant suffrage en faveur des âmes du Purgatoire que d'entendre la messe pour elles et de les y recommander à Dieu par les mérites de la passion de Jésus Christ : « Père éternel, je vous offre ce sacrifice du Corps et du Sang de Jésus Christ, avec toutes les souffrances qu'il a endurées durant sa vie et à sa mort ; et par les mérites de sa Passion, je vous recommande les âmes du Purgatoire, particulièrement etc... » Et c'est aussi un acte de grande charité que de recommander aussi en même temps les âmes de tous les agonisants.

Saint Alphonse de Liguori, IN Le grand moyen de la prière

Publié dans Fragments, L'oiseau, La place, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 09 octobre 2013

La voilà soeur de la Pologne et de l'Irlande

«Alors que toutes les provinces sont devenues des départements, la Vendée est le seul département qui soit devenu une province. D'un coup de reins vigoureux, elle a bousculé le cadastre officiel, brisant les limites trop étroites qu'on lui avait imposées. Elle est venue border la Loire, s'est emparée du coin des Deux-Sèvres qui lui plaisait, s'est offert en apanage une partie de l'Anjou, et tout cela au pas de charge, en quelques journées et pour toujours. Pour le monde entier, la voilà sœur de la Pologne et de l'Irlande».

Jean Yole

à lire aussi sur AlmaSoror :

Publié dans Chronos, Fragments, La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 29 septembre 2013

L'âge de raison

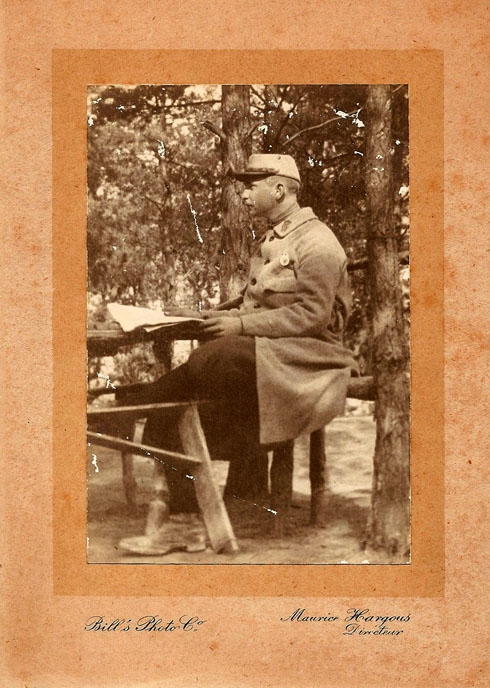

Voici le poème amoureux, fraternel et protecteur que reçut, le 30 janvier de l'année 1897, une petite fille appelée Anne.

L'auteur de la missive était son oncle, un homme jeune, militaire, qui était parti "dans les pays chauds".

Les étés, dans les châteaux des bords de l'Erdre et de la Loire, l'oncle et la toute petite nièce s'amusaient à jouer qu'ils étaient mariés. La psychanalyse naissait ailleurs en Europe, mais elle mettrait longtemps à franchir les grands salons poussiéreux, aussi l'entourage l'Anne et son oncle, flopée de parents, de cousins, d'oncles et de tantes, de paysans, de domestiques, de voisins, d'artisans, de prêtres et de religieuses, n'y voyaient pas malice.

L'oncle envoyait, le savait-il ? sa dernière lettre à sa toute petite "femme". C'était pour la féliciter de son septième anniversaire. La caresse du soleil, peut-être celle des femmes de mauvaise vie dont il n'avait jamais parlé à Anne, les moustiques et mouches de ces pays si doux et si traitres, en plus d'une éventuelle blessure mal soignée... Il mourut peu après, à l'âge où ses camarades rentraient s'établir en France, leur jeunesse apaisée par les tropiques.

Anne, devenue grande, n'oublia jamais son premier mari.

Sept ans : l'âge de raison

On a sept ans qu'une fois dans sa vie,

Le difficile est d'en bien profiter.

Si à cet âge on vit en étourdie,

Un peu plus tard on peut le regretter.

N'imite pas, Ô petita chérie

De ton mari les écarts malheureux ;

La route hélas ! qu'il a toujours suivie

Lui fit passer des jours bien orageux :

C'est le chemin qui mène à la folie...

Il s'embarqua pour les pays Hovas

Espérant y rencontrer la sagesse ;

Aux pays chauds il ne la trouva pas...

Mais du soleil il reçut la caresse,

Et le cerveau plus troublé que jamais,

Avec toi seule il vivra désormais :

Les temps sont courts, il faut qu'on nous marie :

On a sept ans qu'une fois dans sa vie.

Oncle Georges

30 janvier 1897

Publié dans Chronos, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 30 août 2013

Metal Girl

AlmaSoror se résout à publier la lettre de Val Morning à L.T., presque dix ans après...

"Vous, vous jugez selon la chair ; moi je ne juge personne".

Nous ne jugeons rien. Qu'elles reposent en paix.

Metal Girl (Val Morning)

To L.T

Metal girl,

Where are gone

The blue insistences

That

At childhood times

Tore

The vault of heaven

And flew over

The crystal Acropol

Where we were exiled ?

(Is childhood still your refuge

When Europe is blue ?)

Only us

Could see them,