lundi, 13 février 2012

Hameaux-tombeaux, quelles tristesses ont clos tes derniers yeux-fenêtres ?

Un billet d'Esther Mar

Photo volée ici

Ô France, Ô ma belle, Ô ma morte, où erre l'écho de tous ces cris d'enfants, libres, qui résonnaient dans tes hameaux ? Combien de maisons, d'églises, de ruelles abandonnées par les morts, après la première guerre mondiale, après la seconde - combien de vieux sont morts dans une maison de retraite en ville en songeant à leur village, qu'ils avaient laissés après en avoir été le dernier survivant. Hameaux perdus, témoins d'un peuple assassiné par ses Élites, par les Guerres, par le Progrès, les trois ennemis qui marchent toujours main dans la main pour exterminer oiseaux et enfants, adultes et animaux, antiques pierres et vieux arbres.

Ruines d'un temps qui ne reviendra jamais, au fond des villages abandonnées, vous parlez encore des gens qui vous aimaient au vent qui passe, au seul vent qui passe.

Voix éteintes, yeux clos, rires perdus, ma France a été assassinée par les routes, par la télévision, par les discours nationalistes d'abord (guerres mondiales), par les discours internationalistes ensuite (mondialisme et progrès).

Pleurez, coeurs solitaires, en songeant que des enfants couraient là.

Pleurez aujourd'hui puisque personne n'a pleuré quand le dernier berger a été emmené à la maison de retraite, quand la dernière brodeuse a dû quitter le village mort.

Ô France, comme il est violent de t'aimer !

Car les lotissements laids poussent comme des champignons alentour des villes, mais dans les terres bafouées le vent gémit de compassion entre les murs écroulés.

France, pendant que tu t'apprêtes à voter en moutonnade, les derniers survivants des hameaux-tombeaux meurent dans les maisons de retraite, perdus dans la solitude immense des souvenirs d'un pays qui a existé, et qui n'est plus.

Esther Mar

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 18 janvier 2012

Nous attendons tous notre naissance et c'est notre mort qui approche

En attendant de trouver une version de la Ballade du désespéré, de Louis Vierne, à mettre ici sur cet AlmaSoror blog, écoutons cet autre poème pour piano et orchestre.

Et plongeons dans la ballade d'Henry Murger, poète dépressif, né rue des Trois-Frères et mort en 1861. Bohème, gothique, il écrivit cette ballade du désespéré que Vierne allait mettre en musique, peut-être encore plus désespéré que lui, au début du XX°siècle :

"Qui frappe à ma porte à cette heure ?

— Ouvre, c’est moi. — Quel est ton nom ?

On n’entre pas dans ma demeure

À minuit ainsi, sans façon.

— Ouvre. — Ton nom ? — La neige tombe,

Ouvre. — Ton nom ? — Vite, ouvre-moi !

— Quel est ton nom ? — Ah ! dans sa tombe

Un cadavre n’a pas plus froid.

J’ai marché toute la journée

De l’ouest à l’est, du sud au nord.

À l’angle de ta cheminée

Laisse-moi m’asseoir. — Pas encor !

Quel est ton nom ? — Je suis la gloire,

Je mène à l’immortalité.

— Passe, fantôme dérisoire !

— Donne-moi l’hospitalité.

Je suis l’amour et la jeunesse,

Ces deux belles moitiés de Dieu.

— Passe ton chemin : ma maîtresse

Depuis longtemps m’a dit adieu.

— Je suis l’art et la poésie :

On me proscrit. Vite, ouvre. — Non.

Je ne sais plus chanter ma mie,

Je ne sais même plus son nom.

— Ouvre-moi ! je suis la richesse,

Et j’ai de l’or, de l’or toujours.

Je puis te rendre ta maîtresse.

— Peux-tu me rendre nos amours ?

— Ouvre-moi : je suis la puissance,

J’ai la pourpre. — Vœux superflus !

Peux-tu me rendre l’existence

De ceux qui ne reviendront plus ?

— Si tu ne veux ouvrir ta porte

Qu’au voyageur qui dit son nom,

Je suis la mort : ouvre, j’apporte

Pour tous les maux la guérison.

Tu peux entendre à ma ceinture

Sonner les clés des noirs caveaux ;

J’abriterai ta sépulture

De l’insulte des animaux.

— Entre chez moi, maigre étrangère,

Et pardonne à ma pauvreté.

C’est le foyer de la misère

Qui t’offre l’hospitalité.

Entre : je suis las de la vie,

Qui pour moi n’a plus d’avenir.

J’avais depuis longtemps l’envie,

Non le courage de mourir.

Entre sous mon toit, bois et mange,

Dors, et quand tu t’éveilleras,

Pour payer ton écot, cher ange,

Dans tes bras tu m’emporteras.

Je t’attendais ; je veux te suivre.

Où tu m’emmèneras, j’irai ;

Mais laisse mon pauvre chien vivre,

Pour que je puisse être pleuré !"

Publié dans Fragments, L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 04 janvier 2012

L'enfance, la civilisation et le monde sauvage

Sommaire :

Ouverture : l'enfance est un pays frontalier...

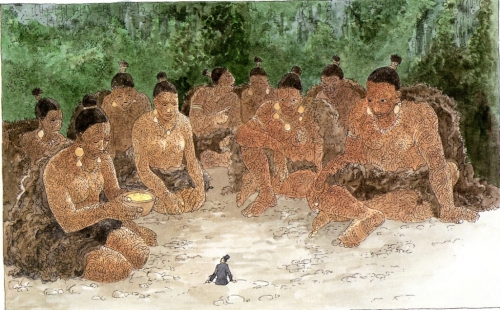

I La guerre du feu, de JH Rosny Aîné : Retour aux sources préhistoriques

II Crin Blanc, un film d'Albert Lamorisse : Combats à la frontière du sauvage et du civilisé

III Les derniers géants, album illustré de François Place : contre l'exploitation et l'approche scientifique de la nature et des "peuples premiers"

Clôture : domestication, éducation, colonisation : Drame ou Tragédie ?"

par Edith de Cornulier-Lucinière

(Ce texte est la reproduction écrite de la huitième séance d'Une enfance littéraire française, causerie créée pour les étudiants du Cours de Civilisation française de la Sorbonne)

Ouverture : l'enfance est un pays frontalier...

L'enfance, qu'est-ce ? Un pays entre la civilisation et le monde sauvage. La nature y met des rêves et des pulsions ; la société y met son éducation...

Ce thème touche au tiraillement de l'homme entre la civilisation, qui le distingue des autres animaux, et le monde sauvage, un monde sauvage dont l'homme est issu, et pour lequel il éprouve à la fois rejet et fascination. Ce thème nous mènera vers trois œuvres, trois points de vue sur la civilisation et le sauvage, des œuvres respectivement créées au début, au milieu et à la fin du XX ème siècle.

La guerre du feu se passe aux temps préhistoriques. Les hommes luttent pour la survie du clan.

La colonisation du monde par l’homme y est vu comme positive : elle permet la survie.

C'est donc une œuvre progressiste, optimiste, un hymne à la marche de l'homme vers toujours plus de civilisation.

A l'origine pour les adultes, l'édition l'a depuis réservée aux enfants. Comme si les hommes préhistoriques, non civilisés, étaient plus proches des enfants. Ils apprennent à dompter le feu pour devenir civilisés, comme l'enfant doit dompter sa nature sauvage pour devenir adulte. Dans les années 1980 un film de Jean-jacques Annaud a remis l’œuvre au goût du jour pour les adultes. Mais l’engouement fut passager et à nouveau La guerre du feu se retrouve dans les collections « jeunesse » des éditeurs.

Crin Blanc se passe dans les années 1950.

Réalisé exprès pour les enfants, il est un des films qui marquent le plus les enfants qui l'ont vu, un de ceux qu'ils emmènent avec eux dans leur vie d'adulte. Ce film représente leur enfance.

L'enfant Folco, héros du film, est un petit pêcheur de Camargue. Il entend un propriétaire de troupeaux sauvages dire que celui qui arrive à attraper Crin Blanc en sera le maître. Mais lorsque Folco s'empare de Crin Blanc, les hommes veulent lui reprendre.

Crin Blanc refuse d'être un cheval domestique et préfère l'amitié avec Folco au dressage des hommes. Alors Folco et Crin Blanc s'enfuient dans la mer pour garder leur liberté.

Crin Blanc est une œuvre radicale, qui prône le refus de la soumission, la course vers la liberté mais qui met en valeur les rapports de force.

Les derniers géants (récit illustré datant des années 1980) se passe au XIX ème siècle.

C'est la rencontre d'un homme civilisé avec un peuple inconnu : les Géants.

À travers la découverte et la destruction du peuple des géants, ce long album élabore une critique de la civilisation, de la colonisation, de l'ethnologie, du tourisme, de la science.

Les derniers géants est une œuvre pessimiste.

I La guerre du feu, de JH Rosny Aîné : Retour aux sources préhistoriques

Au départ, La guerre du feu était un livre de littérature générale, un livre pour les adultes. Très vite, il a été uniquement édité dans des « collections jeunesse ».

Ce roman est l'origine d'un immense effort pour faire connaître la préhistoire. Durant tout le XX ème siècle, de nombreux livres sur les dinosaures et les hommes préhistoriques sont édités pour les enfants.

C'est un roman qui a beaucoup influencé la vision des paléontologues et autres spécialistes de la préhistoire. Ce n'est que récemment qu'ils ont remis en question les comportements des humains préhistoriques tels qu'ils sont décrit dans le roman.

L’auteur, JH Rosny Aîné, a vécu parmi les hommes entre 1856 et 1940. Pendant longtemps, Rosny a écrit en collaboration avec son frère, Rosny le Jeune. Mais le livre qui l'a rendu célèbre et dont nous parlons aujourd’hui, il l'a écrit seul, en 1911.

La guerre du feu se passe aux temps préhistoriques. Le clan des Oulhamrs a perdu le feu. Les gens du clan sont voués à la mort. Le chef Faouhm dit que celui qui retrouvera le feu sera son égal et prendra sa fille pour femme. Naoh relève le défi.

Les personnages essentiels sont Faouhm, le chef ; Naoh, un homme de la tribu : Gammla, la fille du chef Faouhm ; le feu.

Deux adaptations cinématographiques aux antipodes du XX°siècles mettent en valeur l’incroyable changement des mentalités en France.

En 1914, Georges Denola, en noir et blanc, sans paroles, dans la technique balbutiante du cinéma de l'époque, tourne un film beau et étrange.

En 1981, sort un film spectaculaire de Jean-jacques Annaud. Cette seconde adaptation n'est pas montrée aux enfants (sexe, grande violence de certaines scènes) et a remis la guerre du feu pour un temps en vogue chez les adultes. Mais le roman est toujours publié dans les collections pour la jeunesse.

La première adaptation, de Denola, s'intéresse à la religiosité primitive ; il s’ouvre sur une danse mystique des hommes en l’honneur du feu.

La seconde adaptation, d'Annaud, s’intéresse à la sexualité primitive ; il s’ouvre sur une scène de sodomie au bord d’une rivière : ces deux adaptations reflètent les changements des préoccupations au cours du XX°siècle... J'avoue une nette préférence pour le premier, que je conseille à mes lecteurs et étudiants.

II Crin Blanc, un film d'Albert Lamorisse : Combats à la frontière du sauvage et du civilisé

Crin Blanc fut d'abord un film, avant d'être adapté, avec les photos du film, en album illustré (il est toujours en vente, chaque année réimprimé).

L’univers de Crin Blanc compte largement autant que l’histoire et donne une épaisseur particulière à l’œuvre.

La Camargue, parc naturel protégé où se déploient chevaux, taureaux et rizières, est située en Provence, autour de trois villes : Arles, les Saintes-Maries de La Mer, et Port Saint-Louis du Rhône.

Arles est une ville traversée par le Rhône ; c'est la ville de la photographie, avec, chaque été, les Rencontres photographiques d'Arles.

Les Saintes Maries de La Mer est la ville des gitans. Les gitans et les Roms y vénèrent Sainte Sara(h) la Noire et baptisent de préférence ici leurs enfants.

Quant à Port Saint-Louis du Rhône, c’est la que le fleuve-dieu venu d’un glacier du Nord se jette dans la mer, comme un fou. Et c’est là que s’achève l’histoire de Crin Blanc : dans la folie du Rhône en noces mystiques avec la mer.

Les auteurs de Crin Blanc sont le scénariste Denys Colomb de Daunant, gendre du marquis Folco de Baroncelli, un des derniers grands seigneurs camarguais, et le cinéaste Albert Lamorisse, qui s'est spécialisé avec talent dans les films pour enfants.

Paru en 1953, Crin Blanc a obtenu le Grand Prix du festival de Cannes, le Prix Jean Vigo, le Prix de Centre International de l'Enfance et le Grand Prix de la critique polonaise.

J’ai trouvé deux points de vue américains récents sur ce film merveilleux.

En 2007, le New York Times avec un article de Terrence Rafferty le classe comme l'un des plus beaux films pour enfants de tous les temps. Mais dans le Washington Post, des auteurs ont fait valoir que Crin Blanc, film néfaste, fait croire aux enfants qu'un monde meilleur est possible, d’une manière d'autant plus fourbe que ce film a des apparences réalistes. L’histoire de Crin Blanc est un mensonge, qui fait croire aux enfants que le monde est libre et beau. Ce mensonge est une tromperie, qui mène les enfants au refus de grandir ou bien à de très grandes désillusions.

Il y a donc l'école du rêve et l'école réaliste... Face à ceux qui souhaitent configurer les cerveaux enfantins en fonction du rôle qu’on souhaite leur faire jouer plus tard, défendons la possibilité du rêve, de zones d'imaginaire où la réalité n'a pas tous les droits.

(Une autre œuvre célèbre du cinéaste Albert Lamorisse, Le Ballon rouge, est un hymne à Ménilmontant. Le ballon rouge est une merveille de poésie et d'intelligence, où l'on voit revivre le Ménilmontant des instituteurs laïcs, des lavandières, des bus d'époque... Ce film a reçu la même critique que Crin Blanc : à force de montrer aux enfants un monde où tout est possible, on leur prépare de grandes désillusions).

Pourquoi tant de peurs ? Parce que l'histoire de Crin Blanc est une invitation à la rébellion éternelle.

Crin Blanc est le plus beau des chevaux sauvages. Folco est un petit garçon de Camargue. Folco entend parler de Crin Blanc le cheval sauvage et décide de le capturer pour en faire son cheval.

Crin Blanc, qui hait les hommes se laisse peu à peu approcher par Folco. Les deux amis fuient les hommes qui veulent s'emparer de Crin Blanc, et se sauvent dans la mer, dont ils ne reviendront jamais.

Le film contient une contradiction : la vision qu’il donne des manadiers et gardians (éleveurs de chevaux) est mauvaise : ce sont les grands ennemis de l’amour et de la liberté. Mais, dans le même temps, le film est une valorisation à l’extrême de leur culture, de leur mode de vie. Les Camarguais ne s’y sont pas trompés : ils sont très fiers du film.

Quel est le thème du film ? C’est un hymne à l'amitié entre les hommes et les animaux, c’est un appel à des rapports de force, des confrontations, des violences plus belles que l’adhésion à un monde sans conflits. Folco n'est pas dénué de désir de domination : il veut posséder Crin Blanc ; il tue poissons et lapins pour se nourrir. L’amitié, la tendresse et la violence ne s’excluent pas.

Les personnages sont peu nombreux : il y a Folco, le petit garçon, Crin Blanc le cheval sauvage, il y a les manadiers (éleveurs de chevaux) et leurs employés, les gardians ; il y a le grand-père, humble pécheur sachant vivre d'éternité, et le petit frère de Folco, qui joue avec une tortue. Il y a le peuple des chevaux et la faune mystérieuse des oiseaux, des poissons, des lapins, des flamants roses.

L’univers de Crin Blanc a dépassé le cadre du film. Un album a été tiré du film et est devenus un des grands classiques de la librairie enfantine française.

Une statue de Crin Blanc orne la place de l'église des Saintes Maries de La Mer. Les vins & bières nommés Crin Blanc sont légion. J'ai trouvé cette publicité pour une bière : "La Crin blanc rend hommage au cheval de trait Comtois par sa couleur, par la blancheur de sa mousse et par son caractère à la fois doux et puissant". Inutile de préciser qu'en Camargue, de nombreux campings, élevages de chevaux, restaurants, s'appellent « Crin Blanc » !

Les noms des personnages ne manquent pas de poésie, de rêve. Folco veut dire Faucon. C'était le prénom du beau-père du scénariste. Le faucon est un oiseau de proie. Crin blanc tire son nom de sa robe entièrement blanche.

III Les derniers géants, album illustré de François Place : contre l'exploitation et l'approche scientifique de la nature et des "peuples premiers"

Le thème des Derniers géants est la survie des espaces non colonisés. Les derniers géants illustrent la beauté de l'homme-sauvage et le remords de l'homme-technique qui ne sait qu' éteindre la vie parce qu'il a perdu son cœur en développant ses talents. La science équivaut à la colonisation, elle est destructrice. Elle mesure, elle analyse, elle tue. Par sa simple manière de regarder le monde elle le détruit…

Né en 1957, François Place, écrivain et illustrateur, ou peut-être, auteur d’œuvres littéraires et visuelles, a reçu pour Les derniers géants le prix Baobab au Salon de Montreuil en 1992.

L’histoire, écrite dans un style ample, précis, raffiné, relate le voyage du scientifique Archibald Ruthmore, qui quitte l'Angleterre du XIX° siècle pour explorer les contrées sauvages. Il découvre un peuple magnifique demeuré inconnu, le peuple des géants. Les géants, êtres de taille immense, très sensibles et raffinés, l'accueillent avec amitié et bienveillance.

De retour en Angleterre après un long moment passé auprès de ces êtres d’une grande bonté, Archibald écrit un livre pour présenter le peuple des géants, leur histoire, leurs caractéristiques, leurs traditions. Aussitôt, scientifiques, militaires, religieux, administrateurs, se ruent à la rencontre des géants.

Bientôt, tous les géants sont décimés. Leur civilisation est éteinte. Leurs dépouilles sont exposées dans les musées, agrémentées d’explications scientifiques et ethnologiques.

Archibald Ruthmore ne se voile pas la face. Il abandonne tous ses biens. Il part errer de port en port. Il est désespéré d'avoir été la cause de la destruction d'un peuple profondément bon, bien meilleur que le sien.

Les derniers géants sont une œuvre rousseauiste.

Nous avons déjà mentionné Jean-Jacques Rousseau (dans une autre séance de ce cours), lorsque nous présentions Gavroche, l'enfant de Paris, personnage des Misérables, de Victor Hugo. Nous avions parlé de Rousseau comme du philosophe de l'égalité, par opposition à Voltaire, philosophe de la liberté.

Mais Rousseau était aussi le philosophe de la nature. Il a beaucoup vanté l'état de nature, l'époque reculée où l'homme n'avait pas encore domestiqué le monde et où il vivait en paix et en harmonie avec la nature. Pour Rousseau, la civilisation est liée à la perversion. On a appelé ce courant de pensée "mythe du bon sauvage".

Et Voltaire, toujours son contraire, est le philosophe de la culture ! Il se moquait de Rousseau, l'accusant de vouloir que les hommes broutent tous nus dans l'herbe, car pour lui, c'est la civilisation qui adoucit les mœurs, tandis que la nature demeure un monde sans morale, où la cruauté et l'instinct règnent en maîtres.

Rousseau, donc, philosophe de l’égalité et de la nature ; Voltaire, philosophe de la liberté et de la culture…

Clôture : domestication, éducation, colonisation : Drame ou Tragédie ?"

Si je laisse ces trois œuvres m’imprégner, La guerre du feu, Crin Blanc et Les derniers géants, peu à peu une analyse commune surgit au fond de moi et me permet d’articuler des idées autour du thème de l’enfance, pays frontalier entre la vie sauvage et la vie civilisée.

Sous-jacente au thème du monde sauvage et de la civilisation, il y a la question de l'éducation. Questions religieuses mises à part (l'idée d'une âme éventuellement placée dans certaines catégories d’êtres), c'est par l'éducation que l'enfant sort du monde animal mammifère pour devenir un être civilisé.

L'éducation rend civilisé ce qui était sauvage. L'enfance est donc à mi-chemin entre le monde sauvage et le monde civilisé.

Dans La guerre du feu, des tribus se battent pour survivre et domestiquer le feu. Ce roman était à l'origine pour les adultes, mais très vite on en a fait un livre réservé aux jeunes. Pourquoi ? Parce qu'on les sent plus concerné par le monde préhistorique que des adultes civilisés.

L'analyse connue de Crin Blanc, c'est qu'un enfant choisit le monde des chevaux sauvages plutôt que d'entrer dans la civilisation et devenir un adulte.

Pourtant, cette analyse n'est pas si profonde. C'est à cause du mensonge des hommes que l'enfant fuit dans la mer. Folco n'est pas un défenseur des chevaux contre les hommes, puisqu'il souhaite posséder Crin Blanc. Il n'a rien contre le dressage et la propriété sur les animaux. Crin Blanc et Folco sont deux être libres et dominateurs qui veulent suivre leur propre volonté et ne veulent pas se soumettre aux hommes plus forts qu’eux. En ce sens, Crin Blanc est un film Nietzschéen, qui prône liberté, responsabilité, volonté de puissance. C'est un film qui met en scène la civilisation dans toute sa puissance, cette civilisation qui a dépassé le stade de la survie mais n'a pas perdu sa force naturelle. La civilisation des chasseurs, des pécheurs, des éleveurs, qui vont voter en ville et se battre dans les forêts, qui lisent et écrivent dans leurs bureaux mais meurent au cours d’une chevauchée sauvage. Sorti du monde mammifère, l’homme n’est pas encore décharné, mangé par sa sophistication. Crin Blanc décrit un monde d’équilibre violent et beau entre la nature et la culture.

Dans Les derniers géants, la civilisation est dévoilée, son masque se déchire : ce n'est pas le monde sauvage qui est brutal ; c'est le monde civilisé qui tue, avec ses livres, ses instruments de mesure, ses villes... Et finalement, l'homme éduqué est incapable du moindre respect tandis que "les sauvages" vivent dans le haut respect des plus belles vertus : la liberté, la vérité, l'humilité. Mais l’homme civilisé n’est même pas méchant : c’est la structure de sa société qui le prive de toute relation avec le reste du monde. Et quand il se penche sur le monde, c’est en Deus ex machina, en observateur ou en transformateur. Toute solidarité avec l’altérité lui est donc fermée.

Education, domestication et colonisation sont identifiées dans ces trois œuvres.

Dans la guerre du feu, l’homme domestique le territoire et les éléments (principalement le feu). Cette domestication est positive : elle atténue la violence et favorise la paix.

Dans Crin Blanc, l’homme dresse les chevaux et méprise les enfants. La violence du monde sauvage s'oppose à la violence du monde civilisé, dans un bon équilibre. Chaque monde a ses grandeurs et ses incapacités. La vie est dure, mais belle. L'enfant travaille (il ne va pas à l'école) mais il a la beauté entière des enfants libres.

L'éducation et la domestication sont remises en question : Crin Blanc doit-il être le cheval favori du manadier, pourvu de la plus belle selle, ou un cheval anarchiste qui vit loin des hommes ? Folco doit-il aller à l’école et mettre des chaussures ou bien courir les champs au risque de mourir en tombant d’un arbre ? Crin Blanc représente une étape de la civilisation où l'homme est civilisé sans avoir perdu sa force vitale. Ce qui le rend plus violent, plus cruel, mais aussi plus vivant, plus capable d'amour et de don.

Dans Les derniers géants, l’homme colonise les peuples qui n'en ont pas besoin, qui sont meilleurs que lui, parce que l'homme civilisé ne sait pas regarder le monde sans vouloir le posséder, le transformer. La colonisation est négative, et elle rend, par déduction, la domestication et l'éducation tout aussi négative. La domestication n'est que le premier jalon d'un phénomène : elle appelle l'éducation des enfants pour leur apprendre à vivre la complexité d'un monde domestiqué. ces enfants éduqués, devenus des hommes, n'auront de cesse d'éduquer tout ce qu'ils voient, c'est le troisième jalon : la colonisation.

La colonisation des peuples, la domestication des territoires, l’éducation des enfants, sont le même processus vital, puis destructeur. Du rêve d’un monde meilleur où les corps sont moins malmenés, à la désillusion du cœur perdu qui ne sait plus ce qu’est un corps, la route est longue et triste.

La domestication des territoires et des éléments a mené à la civilisation. C'est la colonisation de notre propre environnement.

Pour survivre, la civilisation éduque les enfants, les animaux... C'est la colonisation de nous-mêmes, de nos friches intérieures.

Domestication et éducation sont des formes de colonisation.

Et enfin, quand c'est fait, quand tout est colonisé en soi et autour de soi, l’ennui dévore, la déprime se déploie, l'envie de partir naît. Alors on s'embarque pour aller découvrir l'inconnu, "trouver du nouveau" comme le dit Baudelaire. Mais... L'homme civilisé n'est plus comme l'enfant : il est incapable de regarder sans prendre possession, de vivre une amitié sans vouloir transformer l'autre. Il ne plus être fraternel et tout ce qu’il touche, même son rêve, surtout son rêve, il le détruit.

Le processus de colonisation est paradoxal : il est inéluctable pour survivre et mène à la destruction.

Même le goût de l'exotisme, même la quête du sauvage, mène à la destruction car l'homme civilisé, coupé de sa propre nature sauvage, est un perpétuel insatisfait : comme Don Juan, il veut sans cesse une nouvelle conquête, mais dès qu'il a conquis il se désintéresse d'elle et la détruit. L’homme qui s’est civilisé lui-même n’a plus d’amour à donner, plus de guerres à mener. Son regard est plus efficace qu’une kalachnikov car son corps n’est plus qu’une enveloppe vide.

Dans la Guerre du feu, les tribus sont à peines humaines : ce sont des animaux supérieurs, qui se battent sans cesse pour survivre et aspirent à vivre une vie moins matérielle, plus spirituelle.

Dans Crin Blanc, l'enfant refuse de se soumettre aux hommes et préfère la mort à la liberté. Il ne fait pas cela par survie, mais par choix, par besoin vital d'être libre. C'est la violence des manadiers et de Folco qui permet aux chevaux d'être encore libres. Si ces hommes n'aimaient pas galoper dans les marais, ils garderaient leurs troupeaux dans des écuries...

Dans Les derniers géants, le scientifique explorateur détruit un peuple magnifique parce qu'il est trop civilisé pour vivre une amitié libre : il doit écrire des livres, et ses livres tuent le peuple de géants, qui représentent les derniers hommes non colonisés de la planète. Ainsi même la littérature et la culture, instruments de paix, ne peuvent plus que participer à la désolation du monde.

Le processus de colonisation commence donc par soi-même. On se détruit soi-même pour devenir adulte. On détruit ses enfants en les éduquant. On détruit tout ce qu'on touche parce qu'on est civilisé.

La chronologie de ces trois oeuvres (1912, 1953, 1992) démontre bien l'évolution de la pensée au XX°ème siècle : il s’est ouvert avec de grands rêves ; il s’est fermé épuisé, plein de désillusions.

Ces colonisations successives (domestication, éducation, colonisation), posent la question antique : s’agit-il d’un drame ou d’une tragédie ?

La différence entre le drame et la tragédie est la possibilité du dénouement.

Dans le drame, rien n'est joué à l'avance. Les personnages tiennent leur destin en main et peuvent vaincre l'adversité. Le drame est une épopée : l'héroïsme des hommes influence positivement le monde.

Dans la tragédie, tout est joué avant même que les évènements ne commencent. Les héros ne peuvent rien faire contre leur destin, quelle que soit leur valeur. La seule chose qu'ils ont à défendre, c'est leur réputation. La tragédie est le déroulement d'un destin perdu d'avance. La fatalité est plus forte que les désirs et les essais des hommes.

L'exemple le plus célèbre est Œdipe-roi, la tragédie de Sophocle. Un oracle prédit qu'Œdipe tuera son père et épousera sa mère. Malgré toutes les précautions prises par les personnages et par lui-même, l'oracle se réalise.

L'universitaire américain George Steiner a donné un exemple de ces deux visions -drame et tragédie – en opposant deux auteurs russes du XIXème siècle. Selon lui, Tolstoï est un dramaturge, et Dostoïevski un tragédien.

La guerre du feu est un drame : le drame d'un peuple qui doit lutter comme un fou pour survivre, se reproduire et progresser dans sa conquête du territoire et des éléments. Qu’il y ait échec ou réussite, tant qu’il reste quelqu’un pour se battre l'issue est incertaine, les jeux sont ouverts.

Crin Blanc, suivant l'interprétation que fait le spectateur, est un drame ou une tragédie.

Parce qu'il est impossible de grandir sans se tuer soi-même, l'enfant Folco choisit une sorte de suicide, même si ce n'est pas dit ainsi. C'est le côté tragique de Crin Blanc : l'enfant et le cheval doivent mourir pour rester eux-mêmes, ou bien vivre mais à la condition du suicide intérieur.

Mais Folco aurait pu choisir l'entente avec les manadiers, la composition avec la société, de même que Crin Blanc, comme tant d'autres chevaux, pouvait accepter d'être domestiqué. Ils choisissent leur destin, ils décident en conscience de leur propre route à un carrefour qui leur laissait d’autres possibilités. C'est le côté dramatique de Crin Blanc.

Les derniers géants sont tragiques. Parce qu'il est impossible d'être un scientifique et de respecter la vie, Archibald va causer la perte du plus beau peuple du monde : les géants. Archibald est victime de lui-même. Parce qu'il est un homme civilisé il représente un danger pour tout ce qu'il touche, quelles que soient ses intentions. Il n'a pas de choix. Sa capacité de destruction est inscrite au creux de lui-même, de son éducation, de sa civilisation. Il est l’assassin suprême, car il a perdu sa capacité à vivre en bête dans le monde plein de dangers et de tendresses. Il a perdu son cœur il y a longtemps et il tue ce qu’il aime parce que la civilisation coupée de sa source sauvage est mortifère. Les hommes civilisés sont comme des tomates cultivées hors sol. Ils croient qu’ils vivent ; ils n’ont plus d’organe vivant.

Conclusion désespérée d'une âme qui cherche son corps :

La vie sauvage est dramatique. La vie civilisée est tragique.

Il reste le rêve, n'est-ce pas ?

Edith de CL automne 2011

Publié dans La place, Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 29 décembre 2011

Poules des usines, poules des chansons : un documentaire, une comptine

Voici une enquête intéressante de l'association L214 sur les poules en batterie :

Et voilà la comptine, qu'on peut entendre chantée ici et là sur Internet :

L’était une p’tite poule grise

Qui allait pondre dans l’Eglise

Pondait un p’tit coco

Pour l’enfant s’il dort bientôt

L’était une p’tite poule noire

Qui allait pondre dans l’armoire

Pondait un p’tit coco

Pour l’enfant s’il dort bientôt

L’était une p’tite poule blanche

Qui allait pondre dans la grange

Pondait un p’tit coco

Pour l’enfant s’il dort bientôt

L’était une p’tite poule rousse

Qui allait pondre dans la mousse

Pondait un p’tit coco

Pour l’enfant s’il dort bientôt

J'ai glané les vidéos sur le site d'L214 et sur YouTube.

L'auteur de ce billet (Edith) avait déjà écrit, en 2007, Une marche humaine, sur le sujet de la condition animale. Car de nos jours où tout est bétonné, enserré, mécanisé, qu’il soit homme ou bête, désert est le jour de l’animal concret.

AlmaSoror avait évoqué, en 2009, le désastre animal au moment de Noël.

Publié dans L'oiseau, Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 24 décembre 2011

épuration

Jacques Benoist-Méchin, dans ses mémoires, raconte sa condamnation à mort.

"... Par ces motifs,

Condamne Benoist-Méchin à la peine de mort, le condamne à la dégradation nationale à vie, le condamne à tous les dépens,

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général,

Fait et prononcé au palais de Versailles, salle des Congrès, le 6 juin 1947, à 18h30.

Selon les dires d'un témoin (J-B Derosne, dans le journal l'Epoque, du 7 juin 1947), je n'ai pas bronché durant la lecture de l'arrêt. Comment pourrait-il en être autrement puisque d'être condamné à mort me laisse indifférent ? Mais je sens monter en moi une grande vague de commisération.

Au terme des débats, le président m'a demandé "si j'avais quelque chose à ajouter pour ma défense". J'ai répondu par la négative, sachant que ma cause était jugée d'avance et qu'aucune de mes paroles ne parviendrait à combler l'abîme qui me sépare de mes accusateurs. Ceux-ci ont voulu me retrancher du monde ; mais moi, de par ma propre volonté, je me suis déjà retranché d'eux.

Pourtant, je n'en ai pas encore fini avec le public qui a suivi pendant bientôt huit jours les audiences de mon procès. Je ne peux lui laisser croire que j'accepte les termes de l'arrêt. Je me tourne vers la salle et m'écrie en guise de protestation :

- Tout cela n'est qu'un tissu de mensonges ! C'est comme s'il n'y avait pas eu de procès...

Je n'ai pas eu besoin de réfléchir pour trouver ces mots. Ils ont jailli spontanément de ma poitrine. En les proférant, j'ai tendu les bras vers l'assistance en geste d'adieu. Et voilà que l'assistance me répond en me tendant les siens. Dans les tribunes, des femmes pleurent ; des hommes me saluent d'un geste de la main ; d'autres applaudissent. Des cris fusent de toutes parts. Dans la loge réservée au président de l'Assemblée nationale, une jeune femme très belle, que je ne connais pas, se dresse et prononce avec indignation des mots dont le sens m'échappe car ils sont recouverts par le brouhaha général (c'est seulement beaucoup plus tard que j'apprendrai qu'elle s'appelle Anne de La Houssaye). Le tumulte augmente. Les jurés qui se dirigeaient vers la sortie se retournent et pâlissent. Le président Noguères s'écrie d'une voix dramatique : "Gardes ! Faites évacuer la salle !" Je ne vois pas la fin de la scène, car un lieutenant de la gendarmerie me reconduit, encadré de deux gendarmes, au petit salon qui m'est réservé.

Tandis que je m'éloigne de la salle des congrès, un vers que j'avais oublié remonte à ma mémoire :

Ô vous dont la barque est petite, retournez

à vos rivages...

C'est celui par lequel Dante a voulu signifier leur congé aux détracteurs de la Divine Comédie. Je n'en connais point qui reflète un dédain plus hautain. C'est à peu près ce que je ressens, en cet instant où, tournant le dos à mes juges que je ne reverrai jamais et laissant derrière moi un monde qui ne m'est plus rien, je m'engage dans un voyage sans retour sur une mer sans rivages. Comme si un fardeau pesant était tombé de mes épaules, tout me paraît soudain plus léger et plus lumineux.

Cependant mon attente se prolonge dans le salon où je suis enfermé avec le lieutenant de gendarmerie et un de ses hommes. A travers la porte j'entends des clameurs, des ordres brefs, un bruit de pas précipités. Soudain un de ses battants s'ouvre pour laisser pénétrer mon avocat, le bâtonnier Marcel Héraud. Bien que son visage reste impassible, je sens qu'il est plus ému qu'il ne veut le laisser paraître. Jamais je n'oserai lui avouer que je n'ai pas entendu sa plaidoirie, ni celle de Maître Aujol. Pas plus, d'ailleurs, que le réquisitoire de monsieur Frette-Damicourt, car ayant achevé de répondre aux questions des magistrats, je me suis senti enveloppé par une nuée si profonde qu'elle m'a rendu quasi insensible à ce qui se passait autour de moi.

- Je viens d'effectuer une démarche auprès du président Noguères, me dit le bâtonnier. Je lui ai demandé d'autoriser votre mère à vous embrasser une dernière fois. Il s'y est refusé.

- Ah ? Bien...

(...)

- La foule, poursuit le bâtonnier, a voulu se masser dans la galerie pour vous saluer lorsque vous l'emprunterez pour aller à la sortie. Votre mère était au premier rang. Quelqu'un lui a apporté une chaise, de crainte que l'émotion... Vous comprenez... Son grand âge... Elle a refusé en disant : "Si mon fils passe devant moi en ce moment, je veux qu'il me voit debout !"

Chère maman ! C'est bien elle...

- Mais le président Noguères a fait évacuer la galerie. La manifestation de tout à l'heure l'a mis très en colère. Vous ne la verrez donc pas... (...)

Marcel Héraud se retire. J'entends de nouveau un bruit de voix. Et soudain éclate un tumulte indescrptible. Cette fois-ci, c'est à l'extérieur. Je marche vers la fenêtre et me penche sur l'appui pour voir ce qui se passe. Mon salon donne sur la rue des Réservoirs qui borde l'aile gauche du palais et rejoint la place d'Armes. Une foule d'au moins trois mille personnes s'est massée devant la grille d'entrée. Elle crie, elle hurle et secoue les barreaux de la grille comme si elle voulait les arracher. J'entends clamer en cadence : "Jurés, assassins ! Jurés, assassins !""

Jacques Benoist-Méchin, in A l'épeuve du temps (1983)

La photo est tirée d'un site dédié à Benoist-Méchin par son fils adoptif Ifrène Benoist-Méchin

Il est intéressant de lire le dossier "L'Épuration, un dossier controversé", sur le site du Centre National de Documentation pédagogique (ce dossier concerne la Marne).

Et dans AlmaSoror, nous parlons de Jacques Benost-Méchin par ici :

Trois esthètes du XX° siècle : Romain Rolland, Jacques Benoist-Méchin, Raoul Vaneigem

Le style immense et plein de pensée de Jacques Benoist-Méchin

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 26 novembre 2011

Ultra-conservateurs et Ultra-libérés, vos enfants ne connaissent-ils pas la misère intérieure ?

Un billet d'Hélène Lammermoor

Faut-il lire Sida mental, de Lionel Tran, en écoutant Miserere Nobis d'Henryk Gorecki ?

Imploration

Il est temps de s'intéresser aux enfants sacrifiés par la libération sexuelle. Nous connaissons les souffrances des écoles catholiques, les tortures mentales des curés, les sévérités extrêmes des parents rigides, les perversions hypocrites des éducations religieuses, nationalistes, rigoristes.

Mais dans le film Mai 68, mes parents et moi de Virginie Linhart comme dans le texte de Lionel Tran, c'est du saccage effectué par les libérés sexuels qu'il est question.

Dans le film, un fils de féministe raconte qu'il entendait les copines de la mère relater un viol et exulter à l'idée d'arracher les couilles à tous les mecs pour se venger. La nuit, ensuite, il ne dormait pas, les cheveux dressés sur la tête. Une fille se souvient de passer des journées et des soirées seule, à regarder la famille normale d'en face, les déjeuners et dîners des parents et enfants autour de la table, et rêvant de tels rassemblements. Jugement parental tranchant : tu ne veux tout de même pas être une ridicule petite bourgeoise ?

Parents imbus d'eux mêmes qui piétinent les émotions de leurs enfants au nom de leur idéologie ! Non, la libération sexuelle n'a pas libéré l'enfance de la toute-puissance parentale. Elle en a modifié les codes.

De même que l'ex-Mao Claire Brière-Blanchet (dans Voyage au bout de la révolution) regrette la mort de sa fille qu'elle attribue à son engagement de libérée (je suis une sale bourgeoise et je dois me faire baiser par des ouvriers aux réunions politiques, je ne dois pas m'occuper petit-bourgeoisement de mes enfants, mais au contraire les abandonner à la maison pour aller faire la révolution), de même, Rudyard Kipling dessoûlé d'un coup de ses propres nectars mystico-guerriers, regretta la mort d'un fils qu'il avait poussé à s'engager sur le front avant même l'âge requis tandis que lui restait à écrire chez lui.

Sacrifier son enfant à Dieu ou au sexe, à la patrie ou à la révolution, à la droite ou à la gauche, à la norme ou à la transgression, c'est tout comme.

Les enfants, dans les deux scénarios, ne sont pas des êtres de chair et d'os mais des témoins d'un engagement.

Faire dix gosses, affubler les fillettes de longues jupes et raser les garçons, les embrigader dans des camps où soumission et confession détruisent la liberté, ou bien changer de partenaire tous les deux ans, pondre des gamins de temps en temps avec diverses personnes, et leur laisser entendre qu'on baise avec un pote dans la pièce à côté, c'est tout comme.

Même déconnexion totale entre les idées éducatives et la réalité du cœur et du corps des petits êtres qui poussent. Même oubli qu'un homme est un mammifère et un poète, avec des besoins collectifs et des désirs individuels qui n'appartiennent pas au monde des idées, religieuses ou politiques, mais au cœur de l'expérience quotidienne.

Être l'enfant d'un parent qui trouve consternant l'image d'une famille tranquillement assise autour de la table pour déjeuner ; être l'enfant d'une mère contente de faire enfin subir à son fils ce que des filles ont longtemps subi par leurs pères (l'humiliation, le mépris sexuel, la haine sournoise, la pitié assassine) ; être l'enfant de parents qui trouvent merveilleux de baiser devant leurs gosses, d'embrasser des inconnus dans la rue pendant qu'il attend à côté, seul dans l'immensité de son désespoir.

Et surtout, être l'enfant de parents fiers de leur révoltes, qui considèrent que leurs rejetons sont de petits bourgeois à tendance conservatrice. Comment, enfant de sperme inconnu, tu souhaites savoir qui es ton père ? Bourgeois ! Minable ! Ben quoi ? Ça te déplaît que j'ai payé 250 000 euros une mère porteuse pour te confectionner ? Nullard ! Bigot ! Crachouillis d'un autre siècle !

Il y a tant de points communs entre les familles chrétiennes et musulmanes traditionalistes et entre les enfants des libérés sexuels ! C'est presque la même éducation sauf que c'est l'inverse. Écraser son enfant sous le poids de son propre plaisir, le punir de ses propres frustrations, c'est ce que font les parents ultrareligieux et les parents ultralibérés.

Agenouille-toi ! Dans un cas ; Baise ! Dans l'autre. Avec la même certitude d'être génial, et que si le gosse rechigne, c'est qu'il n'a pas sa place au paradis/dans la société.

(post scriptum épuisé :

Mais le plus douloureux, c'est de voir que, vieillissants, nos parents trahissent eux-mêmes les idées pour lesquelles ils nous ont tant fait souffrir.

La fille de Mai 68 qui passait ses soirées seule à six ans... voit ses parents emmener leurs petits-enfants au Square et trouver cela délicieux.

Le fils fracassé, rendu impuissant par la peur de la damnation... découvre que son père qui tenait la cravache morale couchait avec sa belle-soeur.

Et cette fille qui a assisté l'année dernière au remariage de son père. Il y avait des petits coeurs sur les assiettes. Ne l'avait-elle pas entendu, à des âges très tendres, ricaner sur l'ordre bourgeois et lui raconter, avec force détails, mots crus, délectation vulgaire, dans quelles positions humiliantes il b... ses collègues féminines, dans ses locaux professionnels ?)

Hélène Lammermoor

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 30 octobre 2011

Miles Davis, as-tu retrouvé Franz Schubert et l'as-tu consolé ?

C'est sur un blog qui ressemble de près à un songe italien que j'ai soudain senti qu'il y avait une fraternité entre la musique de Franz Schubert et celle de Miles Davis.

Nostalgie, balancement tout en retenue, ballades en suspension qui n'effleurent jamais la moindre médiocrité.

"La vraie musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence".

Miles Davis

Et il a dit cette phrase encore, qui parle autant de Schubert que de lui : "Pourquoi jouer tant de notes quand il suffit de jouer les plus belles ?"

Fascination : regarder ses yeux regarder le film pendant qu'il improvise et en compose la bande sonore.

Honoré de Balzac et Franz Schubert, mariés à Eylau par le cinéaste Yves Angelo :

Merci aux inconnus youtubiens dont j'emprunte les vidéos.

Publié dans Chronos, Clair-obscur, L'oiseau, La place, Sleipnir, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 14 août 2011

Petites histoires de guerre

Par Calélira

Après nous avoir décrit son pays d'Equihen-Plage, voici maintenant que Calélira nous livre les souvenirs de la guerre, que lui a transmis sa famille.

"Je pense que les anciens gardent une certaine rancune vis-à-vis des anglais, qui ont détruit leur ville, leur vie.

Ils ne pouvaient pas imaginer que les alliés auraient détruit tout ce qui leur était cher".

L'ensemble des textes de Calélira est regroupé sur cette page.

La côte a été occupée par les allemands, car ceux-ci pensaient que le débarquement aurait lieu dans notre région.

Certains habitants ont tout abandonné et ont enterré dans leur jardin, leurs biens les plus précieux, bijoux, vaisselle…avant de se réfugier dans des villes en zone libre.

Au Portel et à Equihen, de nombreux habitants sont restés et ont continué de vivre même si les temps étaient difficiles, tickets de ration, couvre-feu….Chacun vivait de ses petites combines pour améliorer le quotidien.

Ma grand-mère, qui était jeune fille à l’époque, allait à la Batterie, passait sur la plage le long des blockhaus pour vendre des pommes, des gâteaux aux allemands, elle n’était pas toujours très rassurée, mais c’était ainsi, il fallait y aller.

Ma tante âgée de 10 ans a été renversée par un jeune soldat à mobylette au Becquet, il a dû avoir aussi peur qu’elle, croyant l’avoir blessée, et elle, croyant qu’il allait la tuer, chacun crier de son côté dans sa propre langue sans se comprendre. Elle a vite pris ses jambes à son cou pour rentrer chez elle, se faire soigner car elle avait une plaie à la tête, mon arrière-grand-mère lui a versé de l’alcool à 90°, elle se souvient d’avoir hurlé lorsque l’alcool est entré dans la plaie.

Il y avait aussi des résistants, et certains ont eu le courage de les cacher à leur risque et péril, comme Mme Bette qui a caché un résistant au nom de « Jean ».

Les pêcheurs devaient respecter le couvre-feu, et faire attention de ne pas porter leur ret à crevettes sur l’épaule, car les soldats allemands pensaient que c’était un fusil et ouvraient le feu.

C’est ce qui s’est passé malheureusement pour un jeune de 16 ans qui revenait de crevettes.

Il reste encore des blockhaus dans les dunes, mais il y a aussi ce que nous appelons tous « le chemin des juifs », un chemin construit par les prisonniers juifs qui passe par les dunes d’Équihen jusqu’à dans la forêt d’Écault.

Les 4, 8 et 9 septembre 1943 les alliés bombardent le Portel et les villes alentours, le but de l’opération « Starkey » faire croire aux allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas de Calais.

Le Portel fut détruit à 95 % et comptera 380 morts.

Lors des bombardements Equihen sera aussi touché. Les gens ont fini par partir dans d’autres régions souvent la Marne pour se réfugier.

A la fin de la guerre, les américains ont construit des baraquements en plaque fibro, ces baraquements se composaient de deux chambres, une salle de bain, une cuisine et des toilettes à l’intérieur. Les gens appelaient donc ces baraquements « les américains ».

Et il y avait aussi « les canadiens » construits par les canadiens, des baraquements tout en longueur pour loger deux familles, les toilettes étaient en extérieur.

Les prisonniers allemands travaillaient chez les particuliers, mon arrière-grand-mère avait trois prisonniers qui venaient scier le bois que les enfants avaient ramassé sur la plage. Chaque matin, un gardien les amenait chez mon arrière-grand-mère. Ma tante se souvient de Hans qui était très gentil, elle avait 10 ans à l’époque.

Ma grand-mère qui était jeune fille, a rencontré mon grand-père à la fin de la guerre. Mon grand-père était un démineur breton venu sur la côte, puisque de nombreuses mines avaient été enterrées sur la plage, ils se sont rencontrés, et cela a donné une belle famille de six enfants.

La guerre finie, ça aussi était des comptes à rendre pour ceux qui avaient collaborés avec l’ennemi, certaines femmes ont été tondues pour avoir été avec des allemands, certaines ont gardé un surnom comme « 4marks », puisqu’elle se prostituait pour 4 marks.

Je pense que les anciens gardent une certaine rancune vis-à-vis des anglais, qui ont détruit leur ville, leur vie. Ils ne pouvaient pas imaginer que les alliés auraient détruit tout ce qui leur était cher. Mais la guerre reste la guerre malheureusement et ces bombardements nous ont certainement fait gagner cette guerre.

Il ne faut pas oublier, ou effacer les traces du passé, il faut juste en parler pour que cela serve de leçon aux générations futures.

Calélira

Publié dans Chronos, La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 24 juillet 2011

L'échec social et la mort

Philippe Ariès, dans L’homme devant la mort (tome I : le temps des gisants) discute la naissance de la notion d'échec social. Ses idées nous ont paru intéressantes et étranges. Voici un extrait.

"Chaque vie de pauvre a toujours été un destin imposé sur lequel il n’avait pas de prise.

Au contraire, à partir du XIIè siècle, chez les riches, les lettrés, les puissants, nous voyons monter l’idée que chacun possède une biographie personnelle".

« Pour bien comprendre le sens que la fin du Moyen Âge a donné à cette notion de désillusion et d’échec, il faut prendre du recul, laisser un moment de côté les documents du passé et la problématique des historiens et nous interroger nous-mêmes, hommes du XXè siècle.

Tous les hommes d’aujourd’hui ont éprouvé à un moment de leur vie le sentiment plus ou moins fort, plus ou moins avoué ou refoulé, d’échec : échec familial, échec professionnel. La volonté de promotion impose à chacun de ne jamais s’arrêter à l’étape, de poursuivre au-delà des buts nouveaux et plus difficiles. L’échec est d’autant plus fréquent et ressenti que la réussite est souhaitée et jamais suffisante, toujours reportée plus loin. Un jour vient cependant où l’homme ne soutient plus le rythme de ses ambitions progressives, il va moins vite que son désir, de moins en moins vite, il s’aperçoit que son modèle devient inaccessible. Alors il sent qu’il a raté sa vie.

C’est une épreuve qui est réservée aux mâles : les femmes la connaissent peut-être moins, protégées qu’elles sont encore par l’absence d’ambition, et par leur statut inférieur.

L’épreuve arrive en général autour de la quarantaine et elle tend même, de plus en plus, à se confondre avec les difficultés de l’adolescent à accéder au monde des adultes, difficultés qui peuvent mener à l’alcoolisme, à la drogue, au suicide. Toutefois, dans nos sociétés industrielles, l’âge de l’épreuve est toujours antérieur aux grandes défaillances de la vieillesse et de la mort. L’homme se découvre un jour comme un raté : il ne se voit jamais comme un mort. Il n’associe pas son amertume à la mort. L’homme du Moyen Âge, oui.

Ce sentiment d’échec est-il un trait permanent de la condition humaine ? Peut-être sous la forme d’une insuffisance métaphysique étendue à toute la vie, mais non pas sous la forme de la perception ponctuelle et subite d’un choc brutal.

Ce choc, les temps froids et lents de la mort apprivoisée ne l’ont pas connu. Chacun était promis à un destin qu’il ne pouvait ni ne souhaitait changer. Il en fut ainsi longtemps là où la richesse était rare. Chaque vie de pauvre a toujours été un destin imposé sur lequel il n’avait pas de prise.

Au contraire, à partir du XIIè siècle, chez les riches, les lettrés, les puissants, nous voyons monter l’idée que chacun possède une biographie personnelle. Cette biographie a d’abord été faite seulement d’actes, bons ou mauvais, soumis à un jugement global : de l’être. Ensuite, elle a été faite aussi de choses, d’animaux, de personnes, passionnément aimés, et aussi d’une renommée : de l’avoir. A la fin du Moyen Âge la conscience de soi et de sa biographie s’est confondue avec l’amour de la vie. La mort n’a plus été seulement une conclusion de l’être, mais une séparation de l’avoir : il faut laisser maisons et vergers et jardins.

En pleine santé, en pleine jeunesse, la jouissance des choses s’est trouvée altérée par la vue de la mort. Alors la mort a cessé d’être balance, liquidation des comptes, jugement, ou encore sommeil, pour devenir charogne et pourriture, non plus fin de la vie et dernier souffle, mais mort physique, souffrance et décomposition ».

Philippe Ariès

L’homme devant la mort

(tome I : le temps des gisants)

Publié dans La place, Le corps, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 17 juillet 2011

La mort et les matérialistes

Nous avons peine aujourd’hui à comprendre l’intensité du rapport ancien entre les hommes et les choses.

(...)

Le déclin des croyances religieuses, des morales idéalistes et normatives, n’aboutit pas à la découverte d’un monde plus matériel.

Philippe Ariès, dans son beau livre sur la mort, nous soutient que notre monde moderne n'est pas matérialiste.

« Nous avons peine aujourd’hui à comprendre l’intensité du rapport ancien entre les hommes et les choses. Il subsiste pourtant toujours chez le collectionneur qui nourrit pour les objets de sa collection une passion réelle, qui aime les contempler. Cette passion n’est d’ailleurs jamais tout à fait désintéressée ; même si les objets pris isolément peuvent être sans valeur, le fait de les avoir réunis en une série rare leur en a donné une. Un collectionneur est donc nécessairement un spéculateur. Or, contemplation et spéculation qui caractérisent la psychologie du collectionneur, sont aussi les traits spécifiques du protocapitaliste, tel qu’il apparaît dans la seconde moitié du Moyen Âge et de la Renaissance. Trop en deçà du capitalisme, les choses ne méritaient pas encore d’être vues, ni retenues, ni désirées. C’est pourquoi le premier Moyen Âge a été plutôt indifférent. Bien que le commerce n’ait jamais déserté l’Occident, qu’on n’ait jamais cessé d’y tenir foires et marchés, la richesse n’apparaissait pas comme la possession des choses, elle était confondue avec le pouvoir sur les hommes – comme la pauvreté avec la solitude. Ainsi le moribond de la chanson de geste ne pense-t-il pas comme celui de l’ars à son trésor, mais à son seigneur, à ses pairs, à ses hommes.

Pour s’imposer au désir du mourant, il a fallu que les biens matériels soient devenus à la fois moins rares et plus recherchés, qu’ils aient acquis une valeur d’usage et d’échange. Trop en avant dans l’évolution capitaliste, l’aptitude à la spéculation est conservée, mais le penchant à la contemplation a disparu et il n’y a plus de lien sensuel entre l’homme et ses richesses. Un bon exemple est donné par la voiture. Malgré son énorme pouvoir sur le rêve, la voiture, une fois acquise, ne nourrit plus longtemps la contemplation. L’objet du sentiment actuel n’est plus cette voiture- là, mais le modèle plus récent qui l’a déjà remplacée dans le désir. Ou encore, on aime moins cette voiture-là que la série, la marque à laquelle elle appartient et qui remporte toutes les performances. Nos civilisations industrielles ne reconnaissent plus aux choses une âme « qui s’attache à notre âme et la force d’aimer ». Les choses sont devenues des moyens de produire, ou des objets à consommer, à dévorer. Ils ne constituent plus un « trésor ».

L’amour d’Harpagon pour sa cassette serait aujourd’hui un signe de sous-développement, d’arriération économique. Les biens ne sauraient plus être désignés par les mots denses du latin : substantia, facultates.

Peut-on dire d’une civilisation qui a ainsi vidé les choses qu’elle est matérialiste ? C’est le second Moyen Âge, jusqu’au début des temps modernes, qui était matérialiste ! Le déclin des croyances religieuses, des morales idéalistes et normatives, n’aboutit pas à la découverte d’un monde plus matériel. Les savants et les philosophes peuvent revendiquer la connaissance de la matière, l’homme quelconque, dans sa vie quotidienne, ne croit pas plus à la matière qu’à Dieu. L’homme du Moyen Âge croyait à la fois à la matière et à Dieu, à la vie et à la mort, à la jouissance des choses et à leur renoncement. Le tort des historiens est d’avoir essayé d’opposer des notions en les affectant à des époques différentes, alors que ces notions étaient en fait contemporaines et d’ailleurs aussi complémentaires qu’opposées ».

Philippe Ariès

L’homme devant la mort

(tome I : le temps des gisants)

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 12 juillet 2011

Vu qu'il est pas méchant Frédo

les frères jacques fredo par susacacon

J'ai glané sur Internet cette vidéo et ces paroles, pour égayer notre mois de juillet avec une triste histoire.

Edith

On l' connait d'puis la communale

Le gars qu'est là sur la photo

A la premièr' pag' du journal

Mais on l' reverra pas d' sitôt

Il a saigné deux vieill's mémères

Et buté trois flics,des costauds

Certain'ment sur un coup d' colère

Vu qu'il est pas méchant Frédo

Il a pillé la Banqu' de France

Pour rendr' service à des copains

Pour améliorer leurs finances

Faut bien qu' tout l' mond' y gagn' son pain

Y'a deux trois employés d' la banque

Qu'ont pris d' la mitraill' plein la peau

Bon dieu dans ces cas là on s' planque

Mais c'est pas sa faute à Frédo

Il a liquidé sa frangin'

Un' salop' une rien du tout

Parc' qu'il voulait plus qu'ell' tapine

Elle a calanché sur le coup

Ca c'est des histoir's de famille

Ca regarde pas l' populo

Et puis c'était jamais qu'un' fille

A part ça l'est gentil Frédo

Il a vagu'ment fait du chantage

C'était plutôt pour rigoler

Pour avoir l'air d'être à la page

Mais les môm's qu'il a chouravés

Cétait des p'tits morveux d' la haute

Qui bouff'nt du caviar au kilo

Tout pour les uns rien pour les autres

"C'est pas just"' y disait Frédo

Il a fait l' radam chez les Corses

Un soir qu'il avait picolé

Et comm' i' connait pas sa forc'

Les autr's ils ont pas rigolé

Raphael a sorti son lingue

Bref tout l' mond' s'est troué la peau

C'est vraiment une histoir' de dingues

Vu qu' c'est tous des pôt' à Frédo

L'histoir' des deux voyous d' Pigalle

Qu'il a flingué d'un coeur léger

Moitié camés moitié pédales

Il fallait bien les corriger

Sinon peu à peu qu'est c' qui s' passe

Un jour ça s'allonge aux perdreaux

Total qui c'est qui paie la casse

"C'est nos zigues "y disait Frédo

Un coup d' piqu' feu dans l' péritoine

Et Frédo s'est r'trouvé comm' ça

Le cul sur l'Faubourg saint Antoine

Qu'est c' qu'il foutait dans c' quartier là

Bien sûr il s'est r'trouvé tout d' suite

Avec les poulets sur le dos

Maint'nant vous connaissez la suite

Vous l'avez lue dans les journaux

Un garçon qu'avait tout pour faire

Impeccable mentalité

Délicat , correc' en affaires

Bref il avait qu' des qualités

Ca fait mal quand on l'imagine

En train d' basculer sous l' couteau

De leur salop'rie d' guillotine

Un mec aussi gentil qu' Frédo.

Et la dernière strophe, zappée par les frères Jacques :

A côté des r'quins d'la finance

Et des crabes du gouvernement

Tous ces tarés qui règnent en France

A grand coup d'gueule d'enterrement

A côté d'toutes ces riches natures

Qui nous égorgent à coup d'grands mots

A côté d'toute cette pourriture

Il était pas méchant Frédo !

paroles de Bernard Dimey

Publié dans Clair-obscur, L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 03 juillet 2011

Dans un bar de nuit banal

Dans un bar de nuit banal,

Tu cherchais la solitude

Parmi les nymphes vénales

Dont tu sais les turpitudes.

De ce côté-là du monde,

Où l’alcool règne en démiurge,

Les misères se confondent :

C’est l’absinthe qui les purge.

A l’aube où les yeux décillent

Tes bras lâchent dans le vide

La fantomatique fille

Aux étreintes apatrides.

(Des morceaux de Telemann

Caméléons, purifiants,

Celui qui te fait trop mal

Evoque les jeux d’enfants).

Dans un bar de nuit banal,

Tu cherchais la turpitude

Parmi les nymphes brutales

Dont tu sais la solitude.

Ce soir-là, tu méprisas

La belle Marie Brizzard.

Tu déchus dans le sauna

De Johnnie Walker blafard

A l’aube où les yeux s’éclosent,

Dans la ville qui s’étrique,

Tu fuis le garçon morose

Aux étreintes sidaïques.

(Des tableaux d’Edward Hopper,

Surréels et survivants,

Celui qui te ferait peur

Emplit la chambre de vent).

Edith de CL

23 août 2010 (commencé quelques jours avant)

Publié dans L'oiseau, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 09 juin 2011

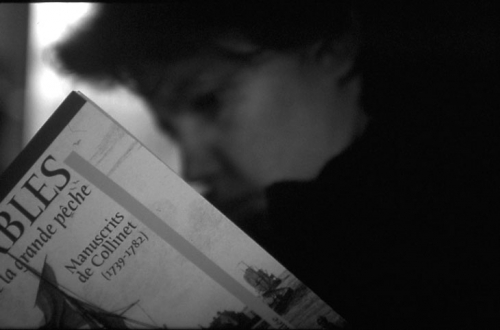

l'après-midi aux Sables d'Olonne, 1793

Phot. Sara

Phot. Sara

Favorable aux Révolutionnaires, l'armateur vendéen Collinet écrit son journal tout au long de la Révolution. Voici deux extraits, typiques de son écriture calme et hautaine.

27 avril 1793, aux Sables d’Olonne

“Le couteau fatal, sur les 3 heures et demi du soir, au lieu ordinaire, a tranché les têtes à

six contre-révolutionnaires, au nombre desquels était la demoiselle de Baudry d’Asson,

ex-noble d’Olonne, âgée de 54 ans, fille du sieur Baudry de Persimon et de la dame

Friconneau sa mère, actuellement vivante à Olonne, âgée de 81 ans. Ladite demoiselle,

poussée par le fanatisme, a entretenu une correspondance avec les ennemis et s’est

portée à des excès lors de leur prise de possession d’Olonne, le 29 du mois dernier.

Plus un sieur Baudry, son parent, aussi ci-devant noble, âgée de 40 ans, demeurant à

Longeville ; Cavois, étranger, demeurant à Saint-Gilles, où il faisait un brillant commerce,

du même âge que le précédent ; et un matelot dudit Saint-Gilles qui avait obligeamment

passé leurs canons de 18 avec lesquels ils sont venus assiéger cette ville le 29 du passé.

Les deux autres sont inconnus”.

Les Sables et la guerre de Vendée, Manuscrits de Collinet, armateur, Centre vendéen de

recherches historiques, 2003, page 130

Le 13 mai 1793, aux Sables d’olonne

“Au lieu accoutumé, entre 3 et 4 heures du soir, le couteau fatal a tranché la tête à onze

contre-révolutionnaires jugés à mort par le tribunal militaire et celui de justice criminelle

de Fontenay qui, à cet effet, est venu en cette ville le 9 courant pour y tenir ses séances.

En le nombre de criminels s’est trouvé le sieur Mourain des Grapillères, de Noirmoutier,

ci-devant conseiller du roi, riche de six à sept cent mille livres ; Rorthais de Beaulieu, ci-

devant noble, ayant cent mille livres de biens ; un nommé Goupilleau d’Apremont, riche

et goutteux ; un père et ses deux enfants : le père ayant vu périr ses deux fils, a entré

dans une telle fureur que le bourreau et son fils ne pouvaient en avoir raison. Cet homme,

âgé d’environ 50 ans, a fait sur l’échafaud des efforts inouïs pour terrasser les exécuteurs

et la guillotine. Quatre volontaires s’y sont portés pour donner main forte. Cet homme

en se débattant faisait des éclats de rire, ce qui prouve que, dans ce moment d’horreur

et d’effroi, il perdit la tête. Il est mort en désespéré ou en fou. C’était un riche paysan

d’Apremont.”

Les Sables et la guerre de Vendée, Manuscrits de Collinet, armateur, Centre vendéen de

recherches historiques, 2003, page 136

Publié dans Fragments, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 30 avril 2011

Voyageurs, sédentaires, nous partirons tous un jour

photo de Sara

La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence.

Miles Davis

« Nous ne croyons pas que réussir sa vie c’est se marier, avoir des enfants, gagner de l’argent, être député, écrire des livres célèbres ; nous savons que réussir sa vie c’est quelquefois être jugé comme un inutile parce qu’on ne sait pas arriver à ces choses ; réussir sa vie c’est souvent mourir dépouillé de tout, être jugé comme un échec vivant, ...tel le Christ à l’heure de sa mort. »

Philippe Ariès

Nous n'avions peur de rien, ni des loups, ni du vide, pas même des chauves-souris gantées et casquées, qui chaviraient leurs coeurs suspendus dans l'aube naissante des sagas hivernales.

Hanno Buddenbrook

Publié dans L'oiseau, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 28 avril 2011

Les vieux écrivains (L’hypocrisie et la lâcheté)

Depuis le 8 avril il ne se passait plus rien sur l'AlmaSoror blog. Nous en demandons pardon à ceux qui viennent souvent ici, cueillir des fleurs. Nous avons été occupés, surtout moi, Edith, occupés par des activités qui nous laissaient trop peu d'espace mental pour venir faire la cuisine d'AlmaSoror.

Voici, présente et proposé par Sara, un texte de Piotr Rawic, écrivain qui détesta Mai 68 et raconte une scène 68arde qui ne manque pas de piquant. Un écrivain regrette que le Louvre n'ait pas été fracassé par les Révolutionnaires !

L’hypocrisie et la lâcheté

L’auteur avoue dans une post-face qu’il n’est pas “contre-révolutionnaire” mais se contente de rapporter des propos critiques ou moqueurs de ses amis sur les événements de mai 1968 au moment où ils le vivaient.

Peu sympathique, ambigu et mal écrit, ce livre est cependant intéressant puisqu’il donne les points de vue d’intellectuels parisiens tels qu’ils les exprimaient en privé. C’est rare.

Récit de X. :

“Littérature et Révolution” à la nouvelle Faculté de médecine, le 27 juin au soir :

Que de mesquineries, que d’ambitions non assouvies, que de demi-gloires qui n’aspirent qu’à devenir gloires “à part entière” fût-ce grâce à des soirées de cette sorte !

- Une dame fanée, parée de fleurs fanées, déguisée en fleur fanée invoque sa participation à la “prise” de l’hôtel Massa comme un acte d’héroïsme révolutionnaire ;

- un représentant connu du “nouveau roman” se prévaut des “coups de pied au cul” reçus à l’âge de seize ans d’un patron fasciste et de la modicité de ses droits d’auteur (“inférieurs à ce que vous autres les étudiants gagnerez dans quelques années quand vous serez médecins”) et se justifie, s’excuse humblement d’être le propriétaire d’une petite voiture ; un prix Goncourt pousse des hurlements car, dans cette salle, toute banalité devient “révolutionnaire” à condition d’être accompagnée de puissants effets acoustiques ;

- une vieille dame, présentée comme critique littéraire, n’oublie pas de souligner qu’elle écrit “aussi” des poèmes ;

- une autre dame âgée ( la plus convenable et la plus lucide de toutes) souligne avec volupté que “nous autres, les vieux, nous n’avons rien à vous apprendre, car toutes nos révolutions ont été loupées...”

Du côté des jeunes on use et on abuse du langage ordurier :

- Tais-toi, vieux con ! Tu as été dans la Résistance, à ce que tu dis... On s’en fout !

Messieurs les écrivains font de la lèche. Ils cherchent à imiter le langage “vigoureux” des étudiants. Des deux côtés, les mots “révolution” et “socialisme” sont maniés comme si leur signification était claire et concrète. Comme s’ils recouvraient un espace sémantique, un contenu humain bien connus et bien déterminés. Un vieux monsieur qui ose rappeler les assassinats d’écrivains commis après Octobre, au nom du socialisme, se fait traiter de “contre-révolutionnaire”... sans aucune aménité.

Il y aurait pour un sociologue (si cette engeance survit) une étude à faire sur les rapports entre les “révolutions” et les effets acoustiques.

M.S. (soixante ans, lunettes cerclées de métal, vétéran du mouvement trotskiste ; sa pomme d’Adam ne cesse de bouger ce qui met en évidence sa maigreur surnaturelle) :

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de morts (sauf quelques accidents) ni de vraies destructions. La Sorbonne, Notre-Dame, le Louvre sont toujours debout...

Eh bien, la foi de ceux qui combattaient n’était pas assez forte. J’aurais été désolé, bien sûr, pour le Louvre. J’y passe mes dimanches. Mais la faiblesse de la foi est mauvais signe. C’est le signe de la dégénérescence...”

Bloc-notes d’un contre-révolutionnaire ou la gueule de bois, de Piotr Rawicz (pour voir qui est cet écrivain : http://www.fundacioars.org/dictionnaire/rawicz.html), Gallimard, 1969

Sara (billet et photos)

Publié dans La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |