mardi, 27 juillet 2010

puissance et décadence de la bourgeoisie

Jardin du Luxembourg, par Sara

Un des grands succès d'AlmaSoror, c'est l'article de Sara, sur les mille ans du bourgeois. C'est en 1007 en effet que le mot bourgeois apparait dans une charte.

Nous conseillons la relecture ici, avant de vous plonger dans une définition de la bourgeoisie clairement exprimée par Armand Nivelle, dans une préface au livre Les Buddenbrook de Thomas Mann.

Les Buddenbrook, sous-titré le déclin d'une famille, reflète l'idée majeure de Thomas Mann : quand la bourgeoisie a atteint les sommets de la fortune, elle tombe les armes pour ouvrir son coeur et ses sens artistiques. Cest alors que commence sa décadence et la déchéance de ses rejetons, héritiers incapables de perpétuer la prospérité implacable de leurs pères.

Voici cet extrait d'Armand Nivelle :

"Les "bourgeois" se signalent par l'énergie vitale qu'ils mettent au service de l'ambition, la capacité d'agir sans se laisser inhiber par les scrupules moraux et la faculté de faire taire les sentiments quand ils s'opposent à la réalisation d'un bénéfice. Les affaires "sentimentales" en sont précisément le meilleur témoignage : rien n'est plus éloigné de ces gens que l'idée d'un mariage d'amour. Ils leur arrive certes d'être amoureux, mais la soumission aux intérêts de l'entreprise et le renoncement à leurs amours ne provoquent pas de tragédies et ne les confrontent pas à des problèmes durables.

La seconde composante de la mentalité bourgeoise est la tradition familiale, unie à la conscience de classe. L'individu doit s'y soumettre sans conditions. Epouser une boutiquière, (...) c'est déchoir et justifier toutes les duretés et tous les mépris. Devant les revendications sociales, les marchands de Lübeck font la sourde oreille ; aucun soupçon des motifs qui animent les "insurgés" de 1848 n'effleure Jean Buddenbrook, ce qui lui donne d'ailleurs une sûreté absolue pour mater la "révolution".

Les bourgeois de Lübeck sont par nature conformistes et portent un grand intérêt aux "dehors", aux apparences. La vie intérieure tient peu de place dans leur existence, même quand elle revêt un aspect religieux. (...)

De ces traits fondamentaux découlent plus ou moins directement les autres caractères des bourgeois : le désir de richesse et d'opulence, l'aspiration aux honneurs publics, l'idéal de travail sérieux et méthodique."

Armand Nivelle, dans sa préface au livre de Thomas Mann, Les Buddenbrook (oeuvres complètes, tome I, dans la Pochothèque).

Lire l'article sur l'anniversaire des mille ans du bourgeois.

Publié dans Chronos, Fragments, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 24 juillet 2010

Ce qu'il dirent d'AlmaSoror

Axel Randers, Hélène Lammermoor, Tieri Briet, Katharina Flunch-Barrows, Guéric Belanc, collectif 127-B "Étoile de mer"

"L'agence AlmaSoror a peur du noir mais elle entre pourtant dans les ténèbres car la lumière qui en émane illumine".

Axel Randers

"AlmaSoror, je te hais".

Hélène Lammermoor

"On pourrait dire d'Alma Soror que c'est le plus beau journal du monde, au sens où l'entendait Michel Butel quand il sortait L'autre journal, puis Encore pendant la première guerre du golfe, deux aventures journalistiques qui façonnèrent, au fil des années 80 et 90, une idée assez fulgurante de la beauté et de l'attente. Alma Soror est de la même veine : un journal tellement beau qu'on ose à peine y croire, mois après mois. On écarquille les yeux en lisant le sommaire, on se dit qu'elle est folle et puis on lit, on se passionne et on se dit qu'elle a raison d'être folle. Mais la beauté d'AlmaSoror a cet éclat supplémentaire d'être à peu près clandestine".

Tieri Briet

Lire l'article entier de Tieri Briet ici : AlmaSoror, l'âme soeur

"Le journal d'AlmaSoror fut une promesse, il fut longtemps une promesse, il nous a laissé croire qu'un autre monde était possible puisqu'un autre journal existait. Et puis, comme toutes les belles initiatives, celle-ci a vite été récupérée. Edith de CL s'est laissée entraînée par la blogosphère ou par je ne sais quel amas de groupies et s'est mesquinisée, sans s'en rendre compte, sans le vouloir. Elle nous aura au moins permis de croire, un temps, à la possibilité d'un fente".

Katharina Flunch-Barrows

"Ceux qui font AlmaSoror alternent entre des périodes d'exultation et des périodes de léthargie. Ce qui fait que je ne peux m'empêcher d'aller voir régulièrement sur "http://almasoror.hautetfort.com/", s'il y a des nouvelles ambiances qui montent. On s'y baigne et on oublie un peu tout ce qui tourne autour. C'est bien. C'est tout."

Guéric Belanc

AlmaSoror est née en 2006, grâce à une soeur humaine dont le prénom contient le mot "anges", en hommage à une soeur canine dont le prénom contient le mot "ange".

Maison de production indépendante, label de musique indépendant et blog, AlmaSoror s'attache à se détacher du temps administratif, du temps politique, de l'Empire psychologique et social pour entrer dans la Nuit sociétale. Là, émerge une zone imaginaire, où se tissent nos oeuvres.

Une des particularités d'AlmaSoror est d'être imparfait(e) : tout ce qu'AlmaSoror fait est imparfait. Alors, plutôt que de lutter contre les échecs et les ratages, activité qui nous paraissait équivalente à celle de dresser un barrage contre le pacifique, nous nous sommes dit(s) : chevauchons cette imperfection, puisque elle s'ébroue sans cesse entre nos mains et notre esprit. Chevauchons-là sans bride ni selle et voyons où elle nous mène.

Je crois qu'elle nous mènera au pays de crin blanc. Mais ce n'est qu'une supposition. Pour l'instant, nous chevauchons, la peau tendue, les yeux brûlés, les cheveux au vent glacé de l'hiver qui approche".

Présentation d'AlmaSoror, rédigée à Insomniapolis un jour de décembre 2010, par le collectif 127-B "Étoile de mer"

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 20 juillet 2010

l'art blogal

ensablement des cousines, par Sara

(un billet d'Edith et Katharina, né d'une conversation téléphonique)

Le support de l'art blogal ? C'est le blog, c'est à dire l'interface sur la toile où l'on pilote son blog, créée ses billets, ajoute ses images, ajuste sa mise en page... Cette interface peut être basique ou bien, si le blogueur possède quelques connaissances informatiques, personnalisée. Dès lors les jeux de typographie, l'habillage du blog, deviennent réellement beaux.

L'art blogal suit les évolutions des interfaces blogales et est donc techniquement très tributaire, mais cela n'est pas le plus important, parce que c'est un art d'expression, et que la technique ne sera jamais qu'un outil, un moyen pour cette expression.

Le plus important en art blogal, c'est le contenu. Mais pas seulement le fond du contenu : l'ambiance, l'atmosphère visuelle, textuelle, culturelle que dégage un blog revêt une immense importance.

Le blog est souvent une oeuvre multimédia, qui utilise des vidéos, des images, du son et de la musique, liée à d'autres oeuvres multimédia (des sites et des blogs) par des liens. Cette oeuvre blogale multimédia, liée à d'autres oeuvres blogales, peut être intellectuelle, scientifique, artistique, littéraire, ou bien mixte.

L'art blogal au fond renoue avec diverses traditions, comme la tradition de l'art épistolaire, dont madame de Sévigné est l'héraute, la tradition de la relation de voyage et du journal de bord (Alexandre de Humbold et tous les grands voyageurs et missionnaires), les mémoires (Saint-Simon, Chateaubriand), les chroniques, le carnet de recherche (Léonard de Vinci).

Pour l'instant, l'art blogal est libre et gratuit. Libre, car il n'y a pas de diplôme en art blogal, et que cet art blogal n'est pas reconnu comme un art ; gratuit, pour l'artiste comme pour le spectateur. Création d'un blog et accès aux blogs sont à la portée de tous.

Enfin, l'art blogal est vampire. Toute la difficulté de cet art est qu'il faut nourrir la bête. Tous les jours ou presque, il faut nourrir la bête.

Publié dans Chronos, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 17 juillet 2010

L'album poétique

AlmaSoror a créé un album qui contient les poésies d'Edith de CL et quelques unes de Kathrina F-B et Edith Morning.

Ces poésies sont illustrées par des photographies, qui, parfois, disent autre chose que les mots. Peu importe. Les rêves ne se télescopent jamais. Avant d'aller lire l'album en cliquant ICI (ensuite, il faudra cliquer sur les photos pour que s'affichent les poésies), vous pouvez méditer ces paroles d'Armel Guerne, poète du XXème siècle :

"Depuis le petit cœur impatient de mon enfance jusqu'à ce vieux cœur meurtri, pantelant, essoufflé, mais toujours plus avide de lumière, je n'ai pas eu d'autre ambition que celle d'être accueilli et reçu comme un poète, de pouvoir me compter un jour au nombre saint de ces divins voyous de l'amour. Je n'ai jamais voulu rien d'autre, et je crois bien n'avoir perdu pas un unique instant d'entre tous ceux qu'il m'a été donné de vivre, en détournant les yeux de ce seul objectif jamais atteint, sans doute, mais visé toujours mieux et avec une passion de jour en jour plus sûre d'elle."

Armel Guerne

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 13 juillet 2010

Enseignements

Photo de Sara

"Nathanaël, je t’enseignerai à ne pas confondre la puissance et la violence".

Esther Mar in Chants de poussière

Nathanaël, je t’enseignerai la ferveur.

André Gide in Les nourritures terrestres

Publié dans Chronos, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 11 juillet 2010

Les bras maritimes

(un billet d'Edith)

Je suis hermétique à toute la poésie contemporaine excepté deux ou trois poèmes, dont celui que j'ai découvert sur une affiche, une affiche achetée par ma mère graphiste qui aimait le graphisme des affiches des éditions Mouvement Fix de Nancy.

Elle s'est procurée (avec difficultés) quelques unes de ces affiches, elles les a achetées par correspondance. L'une d'elle contenait un poème signé Luis Mizon et quelques mues de cigales. Les phrases de ce poème ont rejoint les quelques films, photographies, peintures, sculptures, poésies, musiques qui forment la source de mes hallucinations oniriques fréquentes.

Je le reproduis ci-dessous puisque les éditions de poster-poésie ont mis le poème en ligne il y a déjà longtemps (deux ans ?).

Là où il n’y a rien

quelque chose brille

le rêve de la lumière enfermée

réveille la pierre

à coup de dents

du plus profond de sa racine enfouie

la terre fabrique des yeux

La maison de la vie

libère son cheval de couleurs

lourde et sucrée la mort arrive

et offre des pommes confites

aux enfants morts d’insolation

à la sortie de l’école

A la fête du désordre

arrivent les anges déchaussés

les bougies se transforment en fleurs

à l’orgie du silence

arrivent les invités

ivres d’avoir bu trop de mots

Les atomes rentrent dans le rang

j’obéis en silence

et j’attends la sonnerie

pour sortir en criant

un cheval impatient

m’ emportera loin d’ici

nous chasserons le tigre

dans la vague indigo

Je pardonne

à la lumière

d’être si blanche

j’abandonne au passant

mon vieux pouvoir d’exhausser les désirs

je jette la haine au caniveau

je suis presque heureux

autrefois

j’aurais dit le contraire

Vieilli dans l’art de faire des vers

qui consiste à oublier tout chemin

j’écoute le chant de ma mère :

l’étoile

et de mon père :

le granit barbu de la côte

ils s’endorment tous les deux

bercés dans mes bras maritimes

Laisse - moi partir maintenant

au fond de mon exil

vers la terre chevauché par mon ombre

au milieu d’un fleuve

pareil à la chevelure d’un géant terrassé

notre murmure est torche

moulin et phare

là où il n’y a rien

quelque chose brille

Signé Luis Mizon et quelques mues de cigales, daté de 2007, ce poème est lisible aussi sur le blog nancéen des éditions Mouvement Fix.

Je conseille d’acheter le poster-poésie. Si les éditions le vendent encore…

Publié dans Chronos, Fragments, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 25 juin 2010

Pasión digital

phot Sara

Por Antonio Zamora

Algo en él no le perdonaba que la hubiese abandonado. Hacía ya más de dos semanas desde que don José María Peña, vecino de Miranda del Duero, solterón y curtido profesor de Matemáticas en el instituto local, decidiera no volver a encontrarse más con Lucinda, la joven enfermera quince años más joven de la que la primavera anterior creía haberse enamorado.

Entonces, mientras ella le curaba amorosamente aquella inoportuna fístula anal, el maduro profesor había llegado a la conclusión de que no había otra mujer igual. Y tras un mes de asedio y ofrendas de rosas rojas, la chica se había rendido finalmente a sus pretensiones. A una inaugural salida al cine vestido de domingo siguieron varias cenas almibaradas que culminaron en el primero de los encuentros en casa de él. Y estos se acabaron haciendo tan frecuentes e intensos que el profesor no dudó en invitar a su amada a unas cortas vacaciones de verano en Torrevieja.

Hasta que don José María no aguantó más. Sentía que aquella relación le desasosegaba, que le alteraba de manera intolerable sus rutinas. Ya era bastante grave que hubiese empezado a incumplir compromisos hasta entonces sagrados para él, como el paseo matinal de las siete, su siesta de las cuatro y media o el dominó de las seis. Además, Lucinda desordenaba su habitación, le escondía los gemelos, se bebía su vino, reía sin parar. ¡Y toda aquella palabrería sentimental! Pero sobre todo... Sobre todo, resultaba desconcertantemente impúdica en la intimidad.

Y la abandonó. Sin explicaciones. Simplemente dejó de contestar a sus llamadas.

Pero algo en él no podía entenderlo, y mucho menos perdonarle. Era su dedo corazón, el de la mano izquierda. No aceptaba su decisión. Se negaba a renunciar a Lucinda, la única mujer que le había hecho realmente feliz. En su presencia, el dedo sentimental se había sentido renacer. Ella le había permitido conocer la pasión, el juego amoroso, la maravilla de ser deseado. Por primera vez en su vida tenía una misión y un cuerpo en el que cumplirla. Añoraba desesperadamente aquellos encuentros con la alegre muchacha, sus suaves deslizamientos por los tiernos labios, sus incursiones en espiral hasta lo más alto de aquellos generosos senos. Añoraba, sobre todo, la húmeda calidez de su sexo. Se aproximaba siempre muy despacio desde la leve trinchera del ombligo y, una vez en el rizoso bosquecillo, dibujaba un lento círculo de reconocimiento. Entonces se lanzaba alegremente a la exploración de aquellos pliegues, tan salvajes y dóciles a la vez, que recorría primero con marcada curiosidad y a continuación con creciente frenesí. Hasta que acababa emergiendo gloriosamente empapado y exhausto.

Cómo añoraba eso.

Y el dedo se deprimió. Se fue encorvando poco a poco, de forma casi imperceptible. Dejó de responder a su legítimo dueño. Don José María comenzó a advertir la inconveniencia en actos tan cotidianos como rascarse la nariz o como borrar la pizarra en clase. La segunda vez que se le cayó el borrador al suelo, se sonrojó vivamente y tuvo que apoyarse unos segundos en su mesa para no perder el equilibrio. Desde entonces ordenaba limpiar la pizarra al alumno más cercano. El dedo sólo abandonaba su letargo cuando su propietario, ahora tirano, pasaba cerca del hospital. Adivinaba entonces la proximidad de ella y comenzaba a temblar y a dar nerviosos saltitos dentro del bolsillo del pantalón, donde pasaba cada vez más tiempo recluido. Eso desasosegaba muchísimo a don José María, que apresuraba el paso con gesto desencajado. Pero la del dedo era una euforia pasajera, a la que invariablemente seguía un estado depresivo aún más pronunciado que el anterior. Su melancolía era tan extrema que el resto de dedos de la mano empezaba a entristecerse también. Y don José María, avergonzado, empezó a rehuir a sus semejantes y hasta dejó de acudir a la partida de dominó de todas las tardes, temeroso de ser descubierto.

Una mañana, durante el paseo diario, aprovechando un leve resbalón del profesor sobre una hoja otoñal, el dedo deprimido quiso acabar con todo. Se lanzó en picado hacia el suelo, arrastrando al resto del cuerpo en su suicida determinación. Intentó clavarse hasta el fondo, pero la solidez del pavimento se lo impidió con notable dolor para el sobresaltado docente. Maltrecho, se incorporó con dificultad y examinó su mano. Advirtió con los ojos muy abiertos que el dedo kamikaze, dislocado, se obstinaba en señalar no sabía qué punto lateral al que él ni siquiera se atrevió a mirar. Pensó que había que actuar con rapidez, antes de que sus compañeros se contagiasen de su locura de amor y decidiesen abandonar ellos también el orden establecido. Lo aferró con la mano leal y tiró con fuerza de él hasta devolverlo a la rectitud. Según pudo observar, la expeditiva muestra de autoridad hizo comprender a los otros dedos, de pronto más dóciles, las virtudes de la obediencia. Pero muy pronto tuvo que ver también cómo una ira feroz se adueñaba del apéndice sentimental, que crecía y crecía incontenible. A punto de estallar, adquirió un tono azulado que don José María identificó con el de la más descabellada utopía.

Se vio obligado a aprisionarlo de inmediato en una rígida camisa de fuerza, con el propósito de mantenerlo en ella hasta que depusiera su insensata actitud. Ahora, al menos, reflexionaba don José María, su insolencia estaba oculta a las miradas de los demás. Pero no podía evitar sentir, cada vez que contemplaba su mano, que el dedo enamorado se vengaba de él con la más obscena de las burlas.

Antonio Zamora

Publié dans L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 21 juin 2010

Album de route et de mer

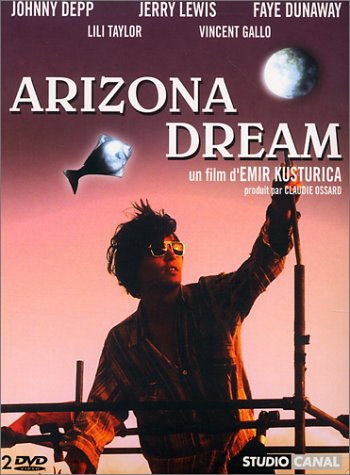

Même les adultes n’osent plus refermer les arches et les ponts qui laissent l’enfant, les chiens et le poisson passer. Les photos sont très belles et l’une d’elle rappelle le film Arizona dream, qui est une autre histoire de poisson.

Petite brouette de survie

Par Tieri Briet

et Alexandro Martinez

Éditions Où sont les enfants ?

Le rêve du poisson

La nuit, au milieu d’une photo noire et jaune, un poisson du frigo demande au petit garçon de le ramener jusqu’à la mer.

L’enfant écoute la demande. Le jour suivant, à l’école, il rassemble les informations dont il a besoin. Alors, grâce au rêve du poisson, l’enfant vit une aventure magnifique.

Fini, l’école, les obligations. On construit une brouette-cabane et on part.

On va chercher la mer. Les chiens sont d’accord pour venir.

Même les adultes n’osent plus refermer les arches et les ponts qui laissent l’enfant, les chiens et le poisson passer. Les photos sont très belles et l’une d’elle rappelle le film Arizona dream, qui est une autre histoire de poisson.

Le poisson a peur des allumettes, du feu et de la folie des hommes. Mais l’enfant n’a pas peur du ventre de la mer, ni de la très ancienne langue animale difficile à comprendre.

La plus belle page, c’est quand l’écume des petites vagues rafraîchit les jambes du petit garçon, et qu’enfin le poisson va entrer dans la mer.

C’est bien d’avoir les pieds dans la mer, de rendre l’océan aux poissons, et de rendre les poissons à l’océan. Ce livre me rappelle une phrase du chef Indien Nez-Percé Smohalla. "Mes jeunes gens ne travailleront jamais. Les hommes qui travaillent ne peuvent rêver. Et la sagesse nous vient des rêves."

25 mai 2006

Edith de Cornulier-Lucinière

Publié dans Chronos, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 20 juin 2010

Sommaire de la Dernière Messe

phot Sara

"Nous avons, pour beaucoup d’entre nous, réalisé bien plus tard que ces deux êtres nous ressemblaient sans doute beaucoup plus que ce que nous avions imaginé, et, au fond, parce que nous aimons ces fascinations qui nous font rêver, elles nous ressemblaient beaucoup plus que ce que nous avions espéré.

Mais elles vivaient d’être un rêve, une légende, et nous nous repaissions de leur étrangeté".

Hélène Lammermoor, La dernière messe.

Traduit par Edith de CL

La dernière messe,

Sommaire

Hélène Lammermoor

traduit du nahuatl par Edith de Cornulier-Lucinière

Livre I Ouverture de la nuit opale

I Ouverture

II Le vent

III Rêve de bar

IV Oiseaux en partance

V Tango de minuit

Livre II Premiers souvenirs de Saint Jean En Ville

I Une carmélite

II Dans l’abîme des phares

III Angéla, Angéla

IV Le fauve blessé

V Le temple de Dionysos

VI Hommes amoureux

Livre III Le temps des reconversions

I Dies Irae

II Tombes dans la brume

III Tous les grains du chapelet

IV L’exaltation aux fenêtres

V Bris

VI Je confesse à Dieu tout puissant…

Livre IV La cuisine des vivants

I La route de Vanatabi

II Le cercle

III Docteur Philippus

IV La crèche

Livre V Résurrection

I Les chemins de rédemption

II La mort

III Paillettes et mantras

IV Requiem

V Kristina Carlson-Brousse

VI Dernière escale

VII Le jour, l’éternité

Annexe

Lettre de Sam Rey

Chronologie de la diva Tanglot Sango, avec une photographie

Partition de la chanson Tango de nuit

Carte et images de Saint Jean en Ville

Publié dans Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 04 juin 2010

La Croix du Sud

La ville est morte. Il ne reste plus que les salamandres. Les derniers habitants sont partis par la route du Sud. Ils vont rejoindre le nouveau pays. Moi, j'attends seule. J'ai déjà quitté la terre d'une enfance, j'avais tout recréé ici. Je ne recommencerai plus. J'attends les chiens. Hier soir, au moment où le soleil orange enveloppe nos remparts et nos tours de garde, j'ai vu venir une cohorte. Au début, je n'entendis que le brutal silence des oiseaux. Bientôt, les sons vaporeux d'une mélopée vinrent à mon ouïe. Je montai sur le toit de la maison où j'ai trouvé refuge, la mienne s'étant en partie écroulée. Je vis la longue colonne avancer comme en procession vers la porte occidentale de la ville. Debout, ma silhouette dessinant dans le soleil couchant une ombre géante qui déchirait la terrasse du toit, je regardai venir les étrangers.

Leur ensemble se précisait à mesure qu'ils s'approchaient. Ils tapaient en rythme, lentement, dans leurs mains, pour accompagner leurs voix qui s'élevaient et se mêlaient en mélopées harmoniques : bruit chanté qui rappelait le son des sources dans les montagnes, celui des pierres entrechoquées et des arbres craqués par le vent. Ils chantaient et leurs sandales fleuries, comme des percussions, scandaient le long son.

Il y avaient des enfants parmi eux. Les femmes et les hommes portaient des croix sur la poitrine, les enfants étaient tous vétus de blanc. Ils sont passés sous la maison et certains m'ont vus. Alors, le sourire qu'il m'envoyaient me fit peur, sourire d'hommes et de femmes qui ont tout oublié de la pensée pour s'abandonner à Dieu.

Y a-t-il d'autres êtres laïcs dans la ville ? Tout le monde est-il parti ? Cela paraît impossible que je sois la seule à avoir renoncé à me sauver. Peut-être, dans les quartiers éloignés, y a-t-il quelques ilots de résistance, des groupes ou des solitaires qui sont restés et qui tentent de survivre depuis cinq jours. J'ai soif. J'ai faim. Les moines et les moniales et leurs enfants avaient des gourdes autour du cou, des sacs remplis de noix. Ils attendent certainement que je les rejoigne.

J'avais entendu, comme tout le monde, parler de ces êtres qui ont quitté le monde pour fonder la Croix du Sud : moines et moniales dont les enfants sont consacrés à Dieu à la naissance, et qui vivent de prière sur les routes. On ne sait d'où ils tirent leur subsistance. On ne sait où ils dorment. Ils ne demandent pas l'aumone, ils la font, offrant noix et vinaigre de noix. Je n'avais pas cru à leur existence, mais ce soir j'entends leurs chants emplir la ville. Je discerne les psaumes d'un genre antique, d'un mode nouveau. "Si je t'oublie, Saint Jean en Ville, que ma cervelle fonde. Que ton Christ en bois et en pierre s'ébranle et me fracasse contre ton sol".

Demain, qui sait ? J'aurais rejoint la communauté, où je serai morte sous un éboulement ou sous un coup de folie. J'ai faim et j'ai soif. Le chant là bas, parle des cyprès d'un pays où les salamandres ne dévorent pas tout. Qui sait ? Qui sait si les fins du monde et les résurrections sont individuelles et collectives. Dans la solitude de la ville morte, un chant m'attire. Une paix m'inonde. Une solitude m'emporte.

Edith de Cornulier-Lucinière, vendredi 4 juin 2010, 18h47, heure de Paris.

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 04 mai 2010

Karamazov-archivage IV

AlmaSoror entame l'archivage de Karamazov, numéro spécimen d'un journal qui a failli exister, dans la décennie 1970.

Mais plutôt que d'être un début, Karamazov fut en fait une fin : la clôture d'une ère de rencontres au fond d'une cour du boulevard du Montparnasse, à Paris. Rencontres où se fermaient les bienpensances du dehors pour allumer les libertés des cerveaux.

Par des matins brisés,

par Anne de La Roche Saint-André

Par des matins brisés

Comme un enfant perdu

Sur les Champs Élysées

Le visage tendu

Je me suis réveillée

Et ce n'était qu'un rêve

Le jour ensoleillé

Le soleil qui se lève

Car au fond de mon âme

Le mal d'être, l'angoisse,

La solitude infâme

Sont des réalités

Que je hais plus que tout

Étant l'éternité.

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 04 avril 2010

L'âme soeur et la soeur nourricière

AlmaSoror est née en 2006, grâce à une soeur humaine dont le prénom contient le mot "anges", en hommage à une soeur canine dont le prénom contient le mot "ange".

Maison de production indépendante, label de musique indépendant et blog, AlmaSoror s'attache à se détacher du temps administratif, du temps politique, de l'Empire psychologique et social pour entrer dans la Nuit sociétale. Là, émerge une zone imaginaire, où se tissent nos oeuvres.

Une des particularités d'AlmaSoror est d'être imparfait(e) : tout ce qu'AlmaSoror fait est imparfait. Alors, plutôt que de lutter contre les échecs et les ratages, activité qui nous paraissait équivalente à celle de dresser un barrage contre le pacifique, nous nous sommes dit(s) : chevauchons cette imperfection, puisque elle s'ébroue sans cesse entre nos mains et notre esprit. Chevauchons-là sans bride ni selle et voyons où elle nous mène.

Je crois qu'elle nous mènera au pays de Crin Blanc. Mais ce n'est qu'une supposition. Pour l'instant, nous chevauchons, la peau tendue, les yeux brûlés, les cheveux au vent glacé de l'hiver qui approche.

Peu à peu vous avancez vers nos zones d'action imaginaire

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 26 mars 2010

L'incendie de Mars

L'incendie de Mars

par une voix d’outre tragédie.

La voix coulait dans l’appartement, dans la maison aux trois étages, dans la rue, dans le quartier. La voix profonde et chaude qui berça mes années de jeunesse, si jeunesse il y a. J’ai gardé les disques ; je n’ose plus les réécouter.

Le bras malade du tourne-disque brisé tournait sans lassitude, et les disques râlaient, crachaient leurs mystères chamaniques, leurs cris sourds et rythmés. Parfois, un tango gémissait des choses anciennes qu'on ne comprenait déjà plus. Les gens de la petite ville se moquaient de moi, de mes machines démodées. « Son tourne-disque est une antiquité ! » Aujourd’hui que le monde technique n’est plus, que nous n’avons plus que nos bras et nos champs meurtris, je ne regrette plus ma différence.

C’était l’époque où il pleuvait. Il pleuvait des nuées de gouttelettes qui tapotaient nos visages et nos cheveux, trempaient nos vêtements tissés industriellement de matières que nous ne connaissons plus. Plus que la possibilité de marcher tête nue et yeux nus sous le soleil, sans combinaisons de protections, plus que la possibilité merveilleuse d’entrer nus ou presque dans l’océan et de jouer avec les vagues, c’est la pluie que je regrette, la douce pluie que nous évitions, demeurant enfermés en nos maisons et appartements, cette pluie ruisselante qui rafraîchissait et ressemblait à la vraie vie.

De la fenêtre qui me fut attribuée à la dernière péroraison commune, j’observe les mots et les choses qui passent, passent, passent sous les panneaux d’énergie. Dans quelques centaines d’années, nos futures générations pourront, retirer ces panneaux. Alors dans sa splendeur dont la mémoire fait frissonner mes nuits, dans sa splendeur immodérée apparaîtra le ciel, et ils verront, et ils crieront, fous de joie, la merveilleuse beauté du monde.

La merveilleuse beauté du monde que nous avons détruit.

Je me souviens du jour où j’entendis que Mars avait pris feu. Entre ce jour et la catastrophe peu de semaines passèrent, mais les gens du commun n’étaient pas inquiets – ceux qui criaient au drame étaient pris pour des niais. Pourtant, en haut lieu comme en lieu scientifique, les personnes ne pouvaient ignorer ce qui attendait la planète terre.

Les gens regardaient la télévision, lisaient les journaux, cliquaient sur leur clavier d’ordinateur pour chercher des informations, mais peu reconnûrent que la planète allait mourir… De fait, elle n’est pas morte.

Nous étions presque sept milliards d’êtres humains à cette époque. Les endroits aujourd’hui sinistrés étaient habitables, les mers et les montagnes représentaient une partie infime du globe. Il n’y avait d’ailleurs pas de montagnes géantes.

La catastrophe fut un événement insupportable. Beaucoup ne se sont pas remis de la disparition des trois quarts de l’humanité, de l'effondrement des civilisations… L’avant catastrophe leur paraît un âge d’or et d’innocence enviable. Peu se souviennent de l’horreur. En ce qui me concerne, le jour de l’horreur fut un jour de purification. Je comprends beaucoup mieux le monde tel qu’il est aujourd’hui. Je m’en sens plus proche.

L’humanité grouillante colonisait chaque endroit de la planète, mettant à mort des milliards et des milliards d’animaux chaque année. Nous n'étions pas plus solidaires entre humains qu'envers les autres animaux.

Aujourd’hui, je me sens solidaire. La catastrophe fut un drame monumental, effrayant, criminel ; mais la sinistrose était là avant – c’est elle qui provoqua la catastrophe, et désormais nous faisons attention à notre vie, à nos frères humains et animaux, à nos objets, à notre terre.

L’incendie de Mars – je n’ai osé le dire à personne - je veux l’écrire aujourd’hui pour qu'un lecteur, un jour, sache à quel point ce fut beau.

Je me souviens de la mer d’un bleu vert profond et scintillant, du rougeoiement invisible qui enveloppait le paysage au fur et à mesure que l’incendie se développait et que Mars se consumait. Je ne voyait que ce rouge diffus, n’apercevais pas la planète embrasée. L’annonce de la catastrophe ajoutée à la beauté étrangement nouvelle du paysage me mit dans une sorte de transe spirituelle impalpable, calme, état dans lequel je demeurai pendant tout le drame.

Je vis tant de gens mourir lors de cette tragédie. Lorsque les voix de la radio se turent, je crus à l’imminence de ma propre fin, que j’attendais depuis quelques jours. La mer montait, la mer montait jusqu’à nous, en une vague lente, incroyablement lente, invisible. Telle une marée, la mer montait. J’attendais, allongée avec d’autres sur un grand matelas au rez de chaussée, à hauteur de la terrasse, regardant arriver la mer qui allait nous recouvrir et nous noyer. Je ressentais cette future noyade plus comme un étouffement progressif, parce que malgré qu’elle s’approchait la mer ensevelissante me paraissait irréelle. L’incendie de Mars avait plongé depuis quelques heures la Terre dans un état de chaleur confuse, il me semblait que l’eau ne serait ni mouillée, ni violente, simplement une fraîche couverture bleue qui nous prendrait tous et nous ferait disparaître en son sein, jusqu’à ce que notre existence cesse.

J’attendais la mort, patiemment, me félicitant de la beauté du spectacle et de la gentillesse résignée et tranquille de mes compagnons. J’aurais pu être comme tant d’autres perdue d’angoisse au milieu des tours que les assassins-architectes construisaient alors en masse, ou j’aurais pu être isolée, en prison…

Dans les villes, ils devaient être au bistrot, dans les rues…

Moi, j’étais face à la mer qui venait lentement, avaleuse et silencieuse, sans vent. Dans la chaleur de l’incendie de la planète voisine, je me sentais bercée par des pensées passionnantes et profondes. Je me demandais pourquoi, alors que tant de gens avaient vécu jusqu’à leur mort en prenant la planète et la vie qui l’habite comme une évidence, fallait-il que nous voyions s’effondrer la grande entreprise de construction, c’est à dire de destruction, qu’avait été l’humanité depuis son réveil technique.

J’étais allongée sur un matelas, et la mer prenait possession de la colline, et montait. Elle arriverait bientôt sur la terrasse. Peut être que nous serions soudainement pris par la peur et la rage vaine de vivre. Pour l’instant, malgré l’imminence de la destruction ultime et son aspect inéluctable, dans un calme songeur, nous contemplions, et moi, prise dans mon rêve-pensée, je vécus le moment le plus beau de ma vie.

Je sais comment j'ai survécu, non pourquoi. J’ai vu des choses depuis.

Je n’ai plus honte de mes frères d’espèce. Dans chacun de leurs actes, dans chacun de leurs gestes et jusque dans chacun de leurs mots, le respect de la vie est ancré. Le respect de l’air et de l’animal, de la plante et de l’espace, du silence et du temps qui s’écoule au rythme qu’il veut ; le respect des choses qui naissent et des êtres qui poussent. Le respect des corps dans leur immatérialité, des esprits dans leur matérialité. Nous ne tuons plus : nous préservons, avec tendresse, crainte et attention. Nous qui avons tout perdu, nous ne ressemblons plus du tout à ceux que j’appelle désormais nos prédécesseurs, bien que j’en aie fait partie.

Nos descendants reverront le ciel. Quelle splendeur que d’avoir la liberté qui flotte au dessus de nos têtes, vaste, aux couleurs changeantes. Le ciel était notre principale image, notre seule vision de l’infini. Cette vision n’empêcha pas l’humanité de détruire ciel et terre. Nos descendants, quand ils verront le ciel, seront à nouveau vraiment humains : ils seront redevenus des animaux. D’ici là, chaque génération doit œuvrer à guérir le monde, pour qu’il puisse vivre à nouveau tout seul.

Nous espérons que nous avons dépassé le problème de la transmission de l’expérience. Nous espérons que l’expérience humaine passée puisse être partagée et ressentie dans ses profondeurs par tous, sans quoi nous craignons la fin de la vie pour toujours.

La civilisation dévastée, c’est le résultat du corps dévasté, de l’animalité dévastée, de la terre dévastée.

Edith de Cornulier Lucinière, 2005

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 24 mars 2010

Ostende-Biarritz

Quelqu'un m'avait posé les premières questions à Ostende, la ville qui me rappelait la fantastique Ciudad de la bande dessinée Nolimé Tangéré.

Un autre homme m'a posé les deux dernières questions à Biarritz, longtemps après. Mais "longtemps" ne veut rien dire. Dans les deux villes j'ai eu l'impression d'être suspendue entre le rêve et le désir, hors du temps.

Quand on se laisse aller à répondre du coeur, le résultat est surprenant pour soi-même.

Qu'est-ce qui vous révolte le plus au monde ?

La maltraitance des corps ; puis celle des coeurs ; la laideur des choses "fonctionnelles".

Ce qui vous fait frémir pour la génération qui vient... ?

La surpopulation, la surcolonisation de la terre. Le manque d'espace, de culture, d'élégance, de raffinement.

Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux dans votre vie ?

La lumière. Le bien-être. la beauté des oeuvres. La cuisine partagée. Un petit resto de temps en temps. La liberté de penser, de vivre, de ressentir. La tranquillité entre deux êtres. Les bonnes nouvelles. La beauté des lieux et des atmosphères. La facilité de la vie. Les projets.

Les choses accomplies qui vous rendent le plus fier... ?

AlmaSoror

Avoir appris des langues rares et avoir compris des choses au Pérou

Connaître et écrire de la poésie

La robe rouge de Dana

Ma prise de conscience sur les animaux

Toutes les chansons que je connais par coeur

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 20 février 2010

La derrota del césar

Dejó en el lecho a la tierna gacelilla, paladeando aún el eco de sus últimos gemidos. La luz del aseo le devolvió, al otro lado del espejo, una reminiscencia de brillo depredador que insuflaba algo de vida a los ojillos oscuros y algo enrojecidos que le miraban, cercados por incipientes arrugas. La ceja ligeramente arqueada, aunque despeinada, establecía una sutil complicidad autosatisfecha con la leve contracción en la comisura izquierda de los finos y apretados labios. Cierta dilatación en las fosas de la pequeña nariz aportaba algo de intensidad al conjunto. Sin embargo, ajenos del todo a esa conexión, los prominentes y sonrosados mofletes prestaban a aquel ensayo de mirada un inesperado envoltorio de redondez que encontraba en la parte superior cierta coherencia o hasta plenitud en una extensa y reluciente calva blanca. A los lados de la esfera, subrayando la separación entre el hemisferio encendido y el pálido, unas azarosas greñas grises de considerable extensión aspiraban a una tortuosa horizontalidad, a modo de excesiva e indisciplinada corona de laurel. Entonces, de manera casi imperceptible, la ceja descendió, cesó la dilatación nasal, se entreabrieron los labios y el rubor se intensificó en las mejillas. Apagó la luz.

Antonio Zamora

Publié dans Le corps, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |