lundi, 30 septembre 2013

La morale du petit Poucet

-

- « On ne s'afflige point d'avoir beaucoup d'enfants,

- Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,

- Et d'un extérieur qui brille ;

- Mais si l'un d'eux est faible ou ne dit mot,

- On le méprise, on le raille, on le pille ;

- Quelquefois cependant c'est ce petit marmot

- Qui fera le bonheur de toute la famille. »

Publié dans L'oiseau, Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 29 septembre 2013

L'âge de raison

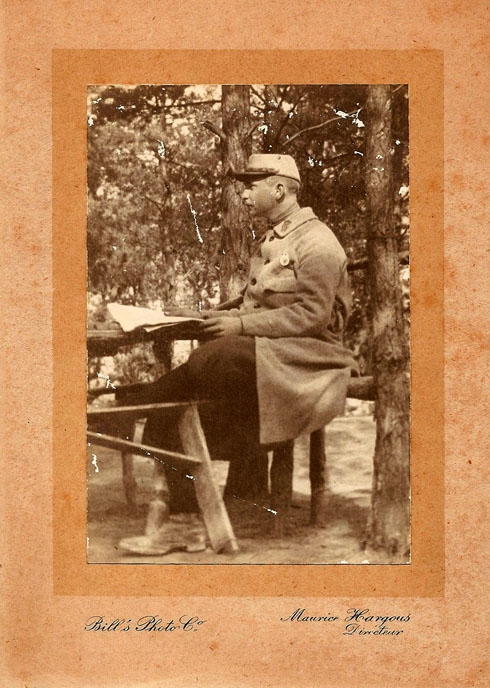

Voici le poème amoureux, fraternel et protecteur que reçut, le 30 janvier de l'année 1897, une petite fille appelée Anne.

L'auteur de la missive était son oncle, un homme jeune, militaire, qui était parti "dans les pays chauds".

Les étés, dans les châteaux des bords de l'Erdre et de la Loire, l'oncle et la toute petite nièce s'amusaient à jouer qu'ils étaient mariés. La psychanalyse naissait ailleurs en Europe, mais elle mettrait longtemps à franchir les grands salons poussiéreux, aussi l'entourage l'Anne et son oncle, flopée de parents, de cousins, d'oncles et de tantes, de paysans, de domestiques, de voisins, d'artisans, de prêtres et de religieuses, n'y voyaient pas malice.

L'oncle envoyait, le savait-il ? sa dernière lettre à sa toute petite "femme". C'était pour la féliciter de son septième anniversaire. La caresse du soleil, peut-être celle des femmes de mauvaise vie dont il n'avait jamais parlé à Anne, les moustiques et mouches de ces pays si doux et si traitres, en plus d'une éventuelle blessure mal soignée... Il mourut peu après, à l'âge où ses camarades rentraient s'établir en France, leur jeunesse apaisée par les tropiques.

Anne, devenue grande, n'oublia jamais son premier mari.

Sept ans : l'âge de raison

On a sept ans qu'une fois dans sa vie,

Le difficile est d'en bien profiter.

Si à cet âge on vit en étourdie,

Un peu plus tard on peut le regretter.

N'imite pas, Ô petita chérie

De ton mari les écarts malheureux ;

La route hélas ! qu'il a toujours suivie

Lui fit passer des jours bien orageux :

C'est le chemin qui mène à la folie...

Il s'embarqua pour les pays Hovas

Espérant y rencontrer la sagesse ;

Aux pays chauds il ne la trouva pas...

Mais du soleil il reçut la caresse,

Et le cerveau plus troublé que jamais,

Avec toi seule il vivra désormais :

Les temps sont courts, il faut qu'on nous marie :

On a sept ans qu'une fois dans sa vie.

Oncle Georges

30 janvier 1897

Publié dans Chronos, Sleipnir, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 25 septembre 2013

Sur Chatterton, sur l'écrivain maudit, sur l'écrivain subventionné

Le professeur Henri Maugis, dans son introduction au drame Chatterton, d'Alfred de Vigny (Classiques Larousse, 1937), commente la profession de poète...

Le poète, d'après Vigny, demande à la société le droit à la vie en même temps que le droit de rêver, il réclame le pain et les loisirs. Mais la vocation du poète ou de l'écrivain est, comme les autres, une chance à courir et ne saurait constituer un droit, à plus forte raison un privilège pour les protections gouvernementales.

L'art même, sous peine de dégénérer, peut, mais ne doit pas être une source de profit. Comment la société pourrait-elle distinguer à l'avance l'être de génie du médiocre et du parasite ? Ne risquerait-elle pas le plus souvent de faire un marché de dupe, en encourageant des vocations incertaines quand elles sont sincères, intéressées quand elles sont hypocrites et mensongères ? On se plaint aujourd'hui de l'abus des concours et des prix littéraires qui n'avantagent pas toujours les plus méritants et dont les lauriers sont le bénéfice des relations et de l'intrigue au moins autant que la récompense du vrai talent. Qu'adviendrait-il si, avec tous les aléas de la politique, la distribution de cette manne officielle était confiée à quelque ministère des loisirs, voire au chef de cabinet d'un ministère d’Éducation nationale ? Ce serait un nouvel empiètement de la "République des camarades" avec ses abus si souvent dénoncés. L'Etat-Providence peut être considéré comme parfaitement incompétent pour deviner, prospecter et subventionner les vocations littéraires et artistiques. L'exemple au XVII° siècle du médiocre et plat Chapelain, distributeur des grâces et des pensions royales, sorte de sous-secrétaire d'Etat des beaux-arts in partibus ne prouve-t-il pas suffisamment le danger et l'injustice qu'il peut y avoir à confier à quelque Directeur des lettres la charge de juger les écrivains, de reconnaître les talents et de répartir les récompenses et les faveurs "du Prince" ?

Nul mieux que Sainte-Beuve, à propos précisément du drame de Chatterton, n'a souligné les périls d'une pareille revendication : "le danger est trop grand, écrivait-il en1864, en voulant favoriser le talent, de fomenter ou d'exciter du même coup la médiocrité ou la sottise. Prenez garde qu'elles ne s'élèvent par essaims, et que la nuée des moucherons et des frelons n'évince et n'étouffe encore une fois les abeilles. Et puis, pour parer au mal, il faudrait, à la tête de cet ordre de la société et dans les premiers rangs du pouvoir, je ne sais quel personnage de tact, de goût à la fois et de bonté, qui choisît, qui devinât, qui sût, qui fût comme s'il était du métier et qui n'en fût pas, qui aimât les belles choses pour elles-mêmes, qui discernât les talents, qui les protégeât sans leur rien demander en retour, ni flatterie, ni éloge, ni dépendance... un Mécène comme il ne s'en est jamais vu..."

Plus loin :

Vigny possède cette foi romantique dans l'apostolat social du poète. Les espérances de réforme sociale et d'émancipation intellectuelle, déçues dès le lendemain de 1830 par la monarchie très positive et matérialiste de Louis-Philippe, trouvèrent en Vigny un défenseur indigné, dont la grande voix de missionnaire, du fond de sa noble solitude, jette un cri d'alarme et fait entendre une véhémente protestation où il y a moins de colère que de pitié. Car ce dont au fond il s'agit, c'est de sauvegarder les élites, de sauver les droits de l'intelligence, écrasés par la seule discipline du nombre, étouffés par une civilisation sans idéal, toute aux jouissances matérielles ou aux rivalités sans grandeur. Vigny, comme Lamartine, ne croit pas au progrès fondé uniquement sur l'amélioration du bien-être et l'assouvissement de la bête humaine. Le mal qu'il dénonce n'est donc pas simplement une révolte passagère, une attitude romantique, mais il y voit le conflit éternel qui sépare le monde, soumis aux intérêts prosaïques, du penseur idéaliste et du philosophe désintéressé. Les peuples ont besoin de pain, mais aussi d'idées pour se conduire, d'idéal pour s'élever sur le plan vraiment humain. Le progrès n'est pas dans la mécanisation de l'existence, mais dans les consciences et dans les cœurs. L'économique n'est pas tout : la vie de l'esprit est un besoin, une jouissance, en même temps qu'une dignité. Qui pourrait nier l'actualité d'un si noble point de vue, dans une heure aussi tourmentée que la nôtre, où le poète, c'est-à-dire le penseur, est, comme le souhaitait injustement Platon, chassé de la chose publique en proie aux professionnels de la politique ? Le monde, ayant perdu la notion des valeurs spirituelles, semble reconnaître amèrement que les seuls perfectionnements dus aux applications pratiques de la science n'ont apporté aux hommes ni la bonté ni même le bonheur. Et voilà pourquoi la plainte si chimérique de Chatterton nous trouble pourtant et nous émeut. Entre les deux camps, celui des êtres grossiers, des habiles et des profiteurs, à qui vont le plus souvent les honneurs et l'argent, et celui des êtres délicats et fragiles qui vivent pour le rêve, pour la justice et pour l'amour, et que meurtrit ou brise la loi moderne d'airain, Vigny, avec tout l'élan d'une pitié attendrie et frémissante, a pris délibérément parti. Et son exhortation a gardé, à travers quelques outrances, de tels accents de sincérité et de grandeur que, nous aussi, ne pouvons pas, dans ce drame du suicide et de la mort, ne pas être pour les faibles contre les forts et ne pas préférer à l'égoïsme des puissants, à la dureté des bourreaux, le malheur pitoyable et fier des victimes et des vaincus.

(Henri Maugis, 1937)

Sur l'éventuelle profession d'écrivain, AlmaSoror a déjà commis :

Et sur Alfred de Vigny :

Fin d'un amour, rue de Bourgogne à Paris

Le temps de Vigny : Chatterton

Sur la littérature :

Littérateurs décadents du XIX°siècle vus par Romain Rolland

Calme du coeur. Les vents suspendus... L'air immobile (Jean-Christophe, de Romain Rolland)

Et enfin, le croiriez-vous ? L'abbé Prévost osait comparer....................................................

Publié dans Fragments, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

25 septembre : billet anniversaire

Oh, 25 septembre 2011, tu osais révéler la langue merveilleuse d'un écrivain maudit.

Le 25 septembre 2010, l'équipe divine remerciait ses lecteurs diabolos.

Jim Morrison (James Douglas) hantait nos zones virtuelles le 25 septembre 2009.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 22 septembre 2013

A tâtons n°2

«Elle revient sur la prise numéro un, ajuste les niveaux. Écoute. La bretelle d’autoroute qui les absorbe. Les lignes blanches intermittentes profèrent un rythme nonchalant délimitant le paysage, comme un ourlet vibrant. Des voix claires émergent des écouteurs. Elles parlent un tchèque rugueux et aspiré. Sur la piste deux, une femme est amoureuse. On est à Prague. To Je Štešti, dans un tramway. Dans la banlieue de bâtiments mornes collés les uns aux autres, béton armé d’une armée au garde à vous, la bordure d’une voie grisâtre devient rapide. Ou le contraire. Quand surgit une enseigne Sodexo. On se cogne à Paris, Porte de Vanves».

Laurence Bordenave – 2013

Publié dans Le corps | Lien permanent | Commentaires (8) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 21 septembre 2013

La vie de bureau - le guêpier

Une vidéo de Mavra VN

Publié dans Chronos, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Orso dort encore

Publié dans Le corps, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 20 septembre 2013

La prière muette

Toi qui rêvais, je te dédie ce film d'un après-midi perdu de septembre.

Publié dans Clair-obscur, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 19 septembre 2013

Alcool, liberté, littérature

« Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres ».

Étienne de La Boétie

« Dans chaque Français, il y a un Robespierre. Il faut toujours qu'il décapite quelqu'un ou quelque chose, afin de le rendre pur ».

Romain Rolland

« Aujourd'hui, la réalité est absurde, aussi horrible, aussi impénétrable que nos rêves. Et face à elle, nous sommes sans défense, comme dans nos cauchemars... ».

Ingmar Bergman

Ah ! ah ! ah, compagnon des mauvais jours d'avant ! Tu vois un coach pour projeter une image de puissance professionnelle et intellectuelle, de détente, d'amour et de liberté.

Tu es beau, quoi qu'il arrive.

Tu marches, avec la classe des hommes qui défient les hérauts du maL, sur les pages de nos bandes dessinées. Oui.

J'ai voulu définir une ligne éditoriale pour mon profil bas : alcool, liberté, littérature.

Du hard metal dans ta voiture, un frère en marche vers son destin. L'amour est muet, l'âme incapable ; tu ignorais être tant aimé.

Du grégorien dans l'abbaye et la mémoire d'un habit de toi qui traîne encore ici dans la voiture de papa.

Cilices des retrouvailles dans un train il y a presque dix ans, les mots nous trompent et les silences nous laissent absents.

L’autoroute glacial, de métal, s’étend et se déploie. L’asphalte est fraîche comme un grand verre de citron glacé à la vodka. Ne chuchote plus rien, souvenons-nous que la vie est un instant entre deux nuits.

Boulevard de la mer, la route abandonnée, une histoire romantique, heureuse, intéressante, dramatique avec de grands moments de paix et de vastitude.

Mon histoire finit dans un mélange de soleil et de vent, sur une colline. Beauté de la nature sauvage et silencieuse, souvenir de la ville et de la musique.

Crin Blanc et Sir Jerry dansent dans ma mémoire, peuplent les hauts-fonds de mon corps.

Je cours en liberté.

Je dénoue des intrigues.

L'histoire d'un homme et d'un chien qui marchent, heureux, dans le Poème. Ils sont sur la route. Une maison les attend.

(Rêve : une conversation située entre le réel et l'onirique avec des gens mélangés que je connais et que j'invente. A la fin du rêve : je me sens un peu étonnée, contente que ce soit fini. Toi tu dors, tu dors tellement).

La lampe, près du repas qui nous attendra : jolie, grise et élégante, mystérieuse, un tout petit peu trop lumineuse, bien habillée avec son abat-jour, belles anses, long cou de girafe, discrétion surannée.

Edith, un dernier soir d'août ou un premier soir de septembre d'une année quelconque

Publié dans Clair-obscur | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 18 septembre 2013

18 septembre : billet anniversaire

Le 18 septembre, AlmaSoror dort dans la douceur d'un été qui se veut muer en automne. Sauf en 2009 où s'exhalent les sens et la mystique des années 2030.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 16 septembre 2013

Profession : auteur

« Dat veniam corvis, vexat censura columbas »

Juvénal

La censure pardonne aux corbeaux et tourmente les colombes

Le plus ancien écrivain du monde traça le premier une ligne d'écriture fictionnelle sur un support quelconque ; il se perd dans la nuit des temps.

Le premier auteur du monde apposa sa signature au bas de sa composition. Il s'agit peut-être de la prêtresse Enheduanna. Elle vivait dans l'empire mésopotamien d'Akkad, il y a quarante-quatre siècles.

Bâtisseurs anonymes de cathédrales littéraires, auteurs auréolés à jamais de la gloire qui entoure leur œuvre, tels furent les deux types d'écrivains qui nous précédèrent.

En ce début du deuxième millénaire, l'auteur, de façon paradoxale, emprunte deux voies qu'il subit plutôt qu'il ne les choisit. Il professionnalise son statut dans ses relations avec ses employeurs (grâce à une normalisation des types de contrats) et avec l'administration française (qui peaufine son statut social), en même temps qu'assailli par les vagues de fragilisation du droit d'auteur, il se dissout à la fois dans l'industrialisation de la production et dans la gratuité et l'anonymat qui ont émergé sur Internet.

L'étymologie d'auteur évoque l'autorité. L'auteur est le maître de son œuvre ; il répond d'elle, elle témoigne de lui. L'étymologie de profession signifie «déclaration publique », la profession est ce que l'on est publiquement, vis-à-vis de l’État.

L'écrivain peut être méconnu ; l'auteur est reconnu, au moins administrativement. De même qu'un médiateur social employé par la mairie est un agent officiel, tandis qu'un habitant du quartier jouant un grand rôle de cohésion par son charisme et sa présence attentive à chacun, n'est pas un professionnel, quand bien même il est plus efficace. Ce qui les distingue, c'est leur statut – et les droits et les devoirs qu'il impose.

Ce statut, qui l'a souhaité ? On peut dire qu'il est né de l'emprise administrative. Il n'existe pas de zones hors d'elle : dès lors, l'auteur attrapé dans les mailles du filet s'est engagé pour participer à la définition de son propre statut.

Face à la définition flottante de l'auteur, l'administration française a failli échapper à sa propre règle qui stipule qu'un devoir est corrélé par un droit. Ponctionné à la source, au même titre qu'un salarié, l'auteur tout d'abord a voulu faire cesser cette ponction - sans succès. Il a donc réclamé les droits qui y sont associés, comme pour toutes les autres professions.

Mais comment distinguer l'auteur amateur de l'auteur professionnel ?

Sur le plan contractuel, on n'observe aucune différence. Le contrat d'édition traite chaque auteur sur un plan professionnel : tout auteur publié à compte d'éditeur a franchi le pas de la professionnalité.

Sur le plan administratif, c'est la somme d'argent gagnée qui les départit. À partir d'une certaine somme annuelle (un peu moins de 8500 euros en 2013), l'auteur est perçu comme un professionnel. En deçà, il est assujetti certes à des cotisations, sans pour autant qu'elles lui ouvrent tous les droits personnels. Au-delà, il est supposé s'affilier à l'Agessa et dépend donc de la Sécurité sociale des auteurs et artistes. Le voilà professionnel, qu'il le veuille ou non. Dès lors, il peut cotiser à une retraite complémentaire, qui répond du doux nom de RAAP (Régime des Artistes et Auteurs Professionnels, financé en partie par le droit de prêt en bibliothèque, géré par la SOFIA).

Aux portes de la profession, l'auteur assujetti partage certains droits : s'il a gagné au moins 9000 euros de droits d'auteur au cours des trois dernières années, il bénéficie comme ses confrères d'une formation continue.

L'actualité brûlante de l'édification de notre statut risque de faire bouger les lignes de distinction entre l'auteur assujetti et l'auteur affilié, entre l'amateur et le professionnel.

En ce moment même, plusieurs dossiers retiennent l'attention. Parmi eux, évoquons la fusion administrative en cours, entre le régime des artistes et celui des auteurs. Soulignons aussi les négociations autour de la caisse de retraite : parce qu'un prélèvement à la source qui n'aboutit pas à une ouverture de droits s'apparenterait à du racket, les auteurs ont mené un combat pour que la cotisation vieillesse soit universelle, et pas seulement réservée aux auteurs affiliés.

Sur le plan social, cette professionnalisation constitue un progrès. L'auteur n'erre plus dans les zones de non-droit tel un vagabond administratif, un extra-terrestre juridique, un déshérité de la redistribution.

Doit-on louer le progrès en tant que tel, sans songer aux prolongements lointains qu'il implique ?

Si l'auteur est un professionnel, ne va-t-on pas exiger de lui un travail professionnel ? Ce professionnalisme mesurable irait à l'encontre de la vue traditionnelle que nous avons des créateurs de l'esprit.

L'écriture « industrielle » – celle qui propose des produits littéraires ou audiovisuels de consommation massive – nécessite le recours à d'habiles artisans du récit, malléables par le commanditaire. Style et inspiration personnelle n'ont d'intérêt que s'ils servent le produit final - et ne constituent pas une valeur en soi.

Quelle que soit la valeur littéraire de l’œuvre qu'il édifie ou à laquelle il contribue, l'auteur interchangeable, qui écrit sur commande selon des canons qu'il ne maîtrise pas, qui élabore les corrections qu'on lui demande sans pouvoir y redire, perd l'autorité sur son écrit. Son droit moral prend une teinte vaguement surannée...

Les scénaristes ne peuvent l'ignorer, qui voient désormais les producteurs et directeurs d'écriture inscrire leur nom conjointement avec celui de l'auteur. Il n'est pas étonnant que ces derniers désirent une part des droits d'auteur et de la gloire liés à cette œuvre qu'il commanditent, supervisent, corrigent, ajustent, et dont ils subiront, solidairement avec les auteurs réels, les éventuelles conséquences juridiques.

Veillez avec vigilance, vigiles de l'esprit, car tout atteint à notre liberté d'auteur. Nos misères au fond de nos chambres de bonnes sans fenêtres entravent sa réalisation ; nos richesses dans nos villas autour du parc Montsouris étouffent l'énergie qui la nourrissait. L'absence de normes nous laissait sans défense ; les droits et les devoirs liés à la professionnalisation quadrillent notre liberté. Tout se ligue pour asservir l'esprit humain et affadir ou empêcher sa libre expression.

Souvenons-nous aussi que cette liberté de créateur que nous croyons pouvoir étreindre, ne fut jamais qu'un rêve. La censure morale, le pouvoir du mécène (privé ou public), le goût du public, le privilège d'exercice (aucun musicien extérieur à la famille Bach n'avait le droit d'être payé pour sa musique dans toute la ville) se sont toujours dressés entre l'auteur et l’œuvre qu'il rêvait d'accomplir. Entre le crève-la-faim et le bouffon du roi, l'auteur qui veut vivre de son clavier danse sur une corde au-dessus du vide.

Édith de Cornulier-Lucinière

Publié dans Chronos, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

Si, au jour du jugement...

«Si, au jour du jugement, les hommes doivent répondre même des paroles inutiles qu'ils auront prononcées, quel compte bien plus sévère encore ne devront-ils pas rendre à Dieu pour tant de discours mensongers, mordants, injurieux, orgueilleux, lascifs, flatteurs, médisants ?»

Saint Bernard de Clairvaux

Cité par Monseigneur Auguste Saudreau dans son Manuel de Spiritualité, publié en 1917 et lisible sur le site Salve Regina

Publié dans L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 13 septembre 2013

Les romans vénéneux

Alceste Chapuys-Montlaville s'exprima sur les romans-feuilletons, à la Chambre des députés, le 13 juin 1843. Son discours moraliste ne manque pas d'honnêteté intellectuelle, notamment vis-à-vis de l'opposition politique.

Ce discours contre le roman populaire dégradant, ne fut pas isolé à cette époque et l'on peut lire La querelle du roman-feuilleton, de Lise Dumasy, ou encore l'article de la dormeuse blogue sur Frédéric Soulié, l'auteur à succès qu'on accusa d'avoir poussé ses lectrices au crime... par ses romans vénéneux.

"(...)

Nous ne le dissimulons pas, les âmes françaises tendent à s'amollir ; il est triste de le dire, mais, depuis quelque temps, on quitte les choses sérieuses pour les choses légères. Les œuvres d'une imagination sans règle et sans mesure, sont accueillies avec une ferveur marquée ; aussi l'avidité mercantile s'est-elle empressée de chercher par tous les moyens à les faire pénétrer dans les masses, afin de gagner de l'argent. La spéculation, messieurs, vous le savez, s'inquiète peu de la valeur morale des marchandises qu'elle vend, pourvu qu'elle ait un grand débit et qu'elle fasse bien ses affaires, peu lui importe si elle altère ou fortifie la santé publique. La spéculation est de par sa nature aveugle, insensible, elle vend de l'opium aux Chinois et des romans à la France.

Que voyons-nous, en effet, depuis quelque temps ? Une littérature nouvelle s'est emparée des esprits, on ne produit plus des ouvrages sérieux, honnêtes et utiles, on ne fait usage du talent qui vous a été donné par la Providence que pour composer des romans en feuilletons, dans lesquels abondent les tableaux les plus vifs, les expressions les plus passionnées, les situations les plus immorales, les principes les plus pervers.

Il semble qu'on se plaît à augmenter par de déplorables entraînements les dispositions de notre peuple à se laisser séduire et emporter par les élans de l'imagination, principal, brillant, mais dangereux attribut (quand il n'est pas réglé par le jugement) de notre nature française.

On en est arrivé à un point extrême où on ne respecte rien, ni la grammaire ni le bon goût littéraire, ni les mœurs ni la religion : même les secrets des ménages ont été répandus sur la place, non pas avec des noms supposés, mais avec des noms retournés, de sorte qu'il ne s'agissait que de rétablir les lettres dans leur ordre naturel, pour connaître les dates, les familles et les personnages.

On se moque agréablement et il faut le reconnaître, souvent avec une certaine grâce d'intelligence et une certaine fleur de langage, de tout ce qu'il y a de plus sacré et de plus religieux parmi les hommes et, chose inouïe, ce ne sont pas des jeunes gens et des littérateurs de pacotille qui se rendent coupables de ces faits, ce sont des hommes éminents par l'intelligence, déjà vieux d'âge et de renommée et qui n'ont pas à donner pour excuse leur inexpérience ou les difficultés de leur position.

Les effets de cette diffusion des mauvais romans et des pernicieuses doctrines se font sentir dans toutes les classes de la société. Il n'est pas une ville, pas un village, pas un salon, pas une taverne, où ils ne pénètrent et ne fassent de grands ravages dans les âmes.

Au lieu de vivre tout simplement suivant la vieille mode du genre humain sur le sol, au milieu des joies et des labeurs alternatifs de la vie réelle, on vit dans le monde idéal, on se berce d'illusions, on se repaît de chimères, chacun, après avoir bu à cette coupe parfumée, remplie des liqueurs les plus enivrantes, perd le sentiment et le goût de la réalité ; les effets de ce redoutable opium se révèlent bientôt. Alors on reçoit en songe les plus brillantes et les plus inconcevables fortunes, les fleurs, les femmes, les applaudissements, les richesses de toutes sortes pleuvent sur la tête du patient, qui prend en pitié sa situation réelle, qui se met à mépriser l'habit, l'outil, le cabinet, l'étude, la maison de son père, et n'aspire plus qu'à quitter son modeste patrimoine, pour aller se précipiter dans les hasards et dans les flammes des grandes villes, où il rencontre, pour achever sa perte, des fêtes que je ne qualifierai pas et des théâtres dont la licence est proverbiale.

Certes, ce n'est pas à l'opposition que le pays peut attribuer un pareil désordre, car non seulement elle gémit des causes qui le produisent, mais elle donne elle-même l'exemple de la retenue. L'organe le plus avancé de la cause démocratique, le National, et je le dis à son grand honneur, a toujours refusé d'admettre dans ses colonnes les romans de l'espèce dont je parle.

Quelle est au contraire la feuille qui a publié le roman le plus détestable, où les doctrines les plus saintes, les plus nécessaires à la société étaient foulées au pied, avec un cynisme révoltant ; c'est le journal officiel du gouvernement, c'est le Messager.

(…)"

Publié dans Chronos, Fragments, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 12 septembre 2013

Ange - de l'abandon des chiens

Les abandons de chiens ne sont pas rares et se ressemblent. Le chiot grandit parmi des êtres humains ; il apprend à aimer ces êtres bizarres qui se tiennent debout sur leurs pattes arrière. Un jour, les humains énervés par une bêtise décident d’en finir avec cet aboyeur gênant. Ils le portent à un refuge ou l’attachent à un arbre sur le bord de la route. Le cœur du chien s’emplit de tristesse.

La suite de l’histoire est incertaine. Certains chiens passent toute leur vie dans un chenil. D’autres sont tués. D’autres rencontrent de nouveaux humains qui essaient de les consoler.

Ce chien-là s’appelait Ange. Au bord d’une route, le père l’avait attaché à un poteau électrique, pendant que la mère distrayait les enfants pour qu’ils ne se s’aperçoivent de rien. La voiture était repartie en trombe, et Ange était resté attaché.

Pendant trente jours et trente nuits, les enfants demandèrent où leur ami avait disparu. On leur dit qu’il s’était enfui parce qu’il était tombé amoureux. Mais ils ne le crurent pas. On leur dit qu’il avait trouvé un copain. Mais ils ne le crurent pas. On leur dit que s’ils continuaient à demander, ils recevraient une bonne torgnole.

Ils le crurent.

Après avoir hurlé jusqu’au fond de la nuit, Ange s’écroula de fatigue au pied du poteau, dans le froid de la nuit automnale. Il s’endormit.

Au petit matin, il réussit à détacher la laisse du poteau. Il était seul, au bord de la route déserte : aucun humain, aucune bête ne passait aux alentours. Il s’élança en courant sur la route.

Il partit dans la direction qu’avait prit la voiture de sa famille bien aimée. Son corps, son cœur et son esprit s’accrochaient à cette idée : retrouver ses humains. Peu importait si leur cruauté lui donnait une douleur insupportable.

A bout de souffle, le corps meurtri, il courut sur le bord de l’autoroute depuis l’aube jusqu’au soir.

Au bout de cette course effrénée, il aperçut quelque chose de magnifique dans le ciel lointain. C’était le soleil, qui voulait se coucher, et s’installait confortablement sur l’horizon. Une tâche rouge traversa l’astre fatigué, comme un sourire, et Ange crut que le soleil l'invitait à venir dormir auprès de lui. Ému, il reprit une dernière fois son souffle, et courut vers ce grand frère jaune. L’horizon ressemblait à un lit, douillet et moelleux. Ange se dépêchait, et songeait que lorsqu’il serait au creux de ce lit, tout au bout du ciel, il pourrait boire un peu d’océan et manger des nuages. Il courut de plus en plus vite, chargé d’espoir.

Quand il vit qu’un grand chien attendait dans le soleil, et frétillait de la queue en le voyant venir, prêt à jouer, il sentit une joie chaude envahir son cœur. Cela lui donna des ailes, à lui qui courait depuis l’aube.

Heureux, dans un dernier élan, Ange plongea dans le soleil.

Publié dans Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 11 septembre 2013

Le petit presseur d’oranges

Il était une fois un petit presseur d’oranges qui vivait dans un très lointain pays. On l’appelait le pays des nuits bleues. Oui, c’est ainsi que les étrangers et les marins, qui voyagent partout dans le monde sur les mers ou à cheval, appelaient ce pays ; car là-bas, le ciel de la nuit n’est pas noir, mais tout bleu, d’un bleu profond comme celui de l’océan.

Je ne pourrais pas vous dire comment s’appelait le petit presseur d’oranges. C’était un petit garçon, et toute la journée, de l’aube au soir, assis sur une natte tressée, il pressait des oranges. Lorsque la nuit tombait et que le ciel devenait bleu profond, son patron, un très méchant monsieur, lui lançait un gros morceau de pain sec, et lui disait :

- Couche-toi, et dors, maintenant.

Alors le petit garçon emmenait sa natte tressée au bout de la rue, près d’une poubelle, et il dévorait son morceau de pain dur avec avidité. Puis il s’enroulait en boule sur sa natte et s’endormait en rêvant.

Il faisait le même rêve toutes les nuits. C’était un rêve magique, un rêve qui le faisait sourire dans son sommeil, un rêve qui faisait frissonner ses narines et trembler sa bouche, un rêve fou, fou, fou…

Puis quand le jour chassait la nuit et que le bleu du ciel s’éclaircissait, le petit presseur d’oranges s’éveillait, et, la natte sous le bras, marchait vers le coin de la rue où déjà, son patron l’attendait. Il aimait beaucoup marcher. Il marchait deux fois par jour : le matin, pour aller travailler au coin de la rue. Et le soir, pour aller dormir à l’autre bout de la rue. A la nuit bleue tombante, il marchait le plus lentement possible, pour profiter au mieux de cette courte promenade. Mais à l’aube il lui fallait marcher vite, pour ne pas se faire gronder et traiter de paresseux par son patron.

- Tiens, petit morveux dégoûtant, lui disait celui-ci en lui lançant un gros morceau de pain sec. Mange ça, vite, et mets-toi au travail.

Alors le petit garçon se dépêchait d’avaler son morceau de pain, en mâchant du mieux qu’il pouvait, car il avait remarqué que plus on s’applique à mâcher, plus il se passe de temps avant que la faim vous tiraille à nouveau.

Puis il s’asseyait sur sa natte, et toute la journée, il pressait des oranges. Mais laissez-moi vous expliquer son métier.

Au pays des nuits bleues, les fruits poussent dans des arbres, sur le bord des routes et dans les mille vergers. Les mille vergers appartiennent au prince, et personne n’a le droit d’y aller. Si d’aventure vous vous aviseriez de pénétrer, ne serait-ce que de quelques pas, dans un des mille vergers du prince, alors les guerriers qui surveillent vous transperceraient le corps de leur sabre d’or. Ainsi, si jamais vous allez un jour au pays des nuits bleues, surtout, faites bien attention à vous tenir à l’écart des vergers et de leurs terribles gardes. Contentez-vous des fruits qui pendent au bord des mille routes et chemins de ce pays. Il n’y a qu’à tendre la main, et les fruits sont tellement murs et gorgés de jus qu’il suffit de les caresser pour qu’ils vous tombent entre les dents. C’est ce que font les sept mille habitants du pays des nuits bleues. Mais il y a beaucoup d’étrangers au pays des nuits bleues. Certains sont de passage pour quelques mois, d’autres pour quelques semaines, d’autres encore pour quelques jours. Certains viennent y faire du commerce, acheter des jolis objets pour les emmener dans leur pays, où ils les vendront dans leur boutique. Ou encore, ils viennent vendre au pays des nuits bleues des objets de leur propre pays. D’autres viennent pour se reposer et prendre des photos, car ils ont entendu dire partout, par beaucoup de gens, que le pays des nuits bleues est le plus beau pays du monde.

Et parmi tous ces étrangers, il en est un tout petit nombre qui se faufile dans la foule, dans leurs habits bizarres, et connaissent un peu la langue des habitants. Les habitants les trouvent étranges, et quand ils en voient un, ils se disent :

- Tiens, c’est un étranger !

Mais ils le laissent dormir à la belle étoile, sur le côté du chemin.

Pourtant, la plupart des étrangers peuplent les rues principales de la ville, et, comme ils ne vont pas jusqu’aux chemins sauvages, ils achètent les fruits aux marchants des rues animées.

Le patron du petit presseur d’oranges est un gros marchand qui fait beaucoup de blagues à ses clients. Voilà pourquoi les gens l’aiment bien et viennent acheter chez lui. Voilà pourquoi le petit garçon presse ses oranges toute la journée.

Très vite, il enlève la peau d’une orange, qu’il prend dans les gros cageots à côté de lui. Très vite, il presse l’orange, au-dessus d’un grand verre en verre, en la serrant très fort dans ses toutes petites mains. Puis une deuxième. Une troisième. Et enfin il tend le verre au client, qui s’éloigne sur la place en sirotant son jus tranquillement. Puis c’est au tour de la personne suivante. Puis celle d’après. Car les gens font la queue pour se payer leur petit rafraîchissement. Il fait si chaud au pays des nuits bleues ! Et les oranges sont tellement savoureuses ! C’est ainsi que le petit presseur d’oranges a pressé un nombre incalculable d’oranges, pour un nombre incalculable de clients. Des clients enfants, des clients vieillards, des familles entières ou alors des marins qui ne veulent plus boire d’alcool.

Vous comprenez pourquoi, quand vient le soir, le petit presseur d’oranges est si fatigué qu’il marche le plus lentement possible vers sa poubelle du coin de la rue, au pied de laquelle il n’a aucune peine à s’endormir. Mais vous ai-je déjà dit qu’au fond de son sommeil, il faisait le même rêve toutes les nuits ?

C’était un rêve magique, un rêve qui le faisait sourire dans son sommeil, un rêve qui faisait frissonner ses narines et trembler sa bouche, un rêve fou, fou, fou…

Mais laissez-moi vous expliquer son rêve.

Tout d’abord, il faut que vous sachiez que jamais, jamais au cours de sa vie le petit garçon n’avait mangé, ni même goûté ne serait-ce que d’une bouchée la moindre orange.

Chez sa vieille tante, il ne mangeait que soupes et quignons de pain. Et depuis qu’à la mort de sa tante, le patron l’avait récupéré pour son commerce, il ne mangeait plus que du pain.

Voilà pourquoi, dans son sommeil profond et bleu comme le ciel de minuit, le cœur du petit presseur d’orange vibrait comme les murs d’un temple où mille violons joueraient une symphonie fabuleuse : emporté par son désir le plus fou, le petit presseur d’orange rêvait, à chaque instant de la nuit, qu’il buvait, pour la première fois de sa vie, un verre de jus d’oranges.

Tout au long de la nuit, il chevauchait ce rêve, sans trêve. Dans le bleu de la rue, si par hasard un fêtard tardif était passé par là sur le chemin de sa maison, et avait eu l’idée de regarder, au clair de la lune blanche, ce petit être qui dormait blotti contre la poubelle, il aurait vu le long filet de bave heureuse qui coulait du coin de sa bouche tandis qu’il rêvait au goût subtil du jus d’oranges.

Telle était la vie du petit presseur d’oranges, jusqu’au jour où, comment vous dire ? Je ne saurais dire s’il arriva une chose étrange au petit garçon, ou si c’est le petit garçon lui-même qui fit arriver quelque chose de très étrange.

Un jour, il se passa quelque chose au coin de la rue, alors qu’une queue abominable de clients se pressait pour se payer un verre de jus d’oranges, tandis que sur la place, le marché grouillait de monde. Un petit groupe de musicien, entre deux échoppes, jouait un air bien typique du pays des nuits bleues, et, joyeusement, les marchands criaient leurs prix et vantaient leurs objets.

Le petit presseur d’oranges, à bout de forces, leva les yeux sur les clients qui l’attendaient. Il levait rarement les yeux, car son patron prenait cela pour un signe de paresse. Voilà pourquoi celui-ci trouva inhabituel de voir son petit presseur d’oranges lever les yeux.

- Dis donc, gamin ! Presse, presse donc plus vite ! Tu ne vois pas que les gens attendent ?

Puis il se remit à blaguer, et à converser avec ses clients.

Mais quelque chose tournait plus vite que d’habitude dans la tête, ou dans le ventre, je ne sais pas, du petit garçon. Il remplissait un verre. Il venait de finir de presser la troisième orange, et comme d’habitude, s’apprêtait à le tendre au client. C’est alors qu’il s’aperçut qu’il restait de la place pour le jus d’une orange. Il décida alors qu’il allait confectionner le plus beau jus d’oranges de sa vie. Il prit la plus grosse orange qu’il trouva dans le cageot (c’était la première fois qu’il choisissait dans le tas), et la pressa de toutes ses forces au-dessus du verre. Le client, qui était un habitué, dit au patron :

- Eh, mon ami, quatre oranges c’est le même prix que trois, au moins ?

Le patron sursauta de surprise :

- Quoi !

Mais dans les yeux du petit garçon une lumière mêlée de larmes brillait, son dos se redressait, sa poitrine se gonflait, et il pressait, il pressait la quatrième orange tant qu’il pouvait. Bientôt le verre déborda.

- Mais qu’est ce qui te prend, crétin, idiot, espèce de ver de terre puant, j’m’en vais t’apprendre à travailler ! ! !

Mais le petit garçon n’entendait plus les hurlements de son patron. Il ne voyait plus la queue des clients, il n’entendait plus les cris des marchands, ni le chant des musiciens. Il hésitait, enivré par sa propre audace, mû par une sensation nouvelle d’intense bonheur. Il hésitait, et ce furent ses mains qui prirent la décision : lentement, elles levèrent le verre rempli à ras bord, à la verticale, et l’amenèrent jusqu’à ses lèvres tremblantes. Alors, le petit presseur d’oranges, qui avait pressé bien plus d’oranges qu’il serait possible d’en manger le long d’une vie humaine, enfouît sa bouche dans le verre, et, avec une lenteur étonnante, il laissa couler le jus dans sa bouche, dans sa gorge, le long de son visage, et jusque dans ses oreilles. Il avalait de grosses gorgées tout en se redressant, et quand le verre fut englouti, il était debout.

Alors il vit autour de lui les visages médusés des clients, et le terrible rictus de colère de son patron, qui n’en croyait pas ses yeux.

Mais le petit garçon se baissa pour ramasser sa natte, qu’il tint dans la même main que le verre. Et, sans une parole, il s’éloigna pour traverser la place. Il marchait sur la place, des fourmis dans les jambes, assourdi par sa propre décision. C’était la première fois depuis très, très longtemps qu’il marchait à cette heure-là de la journée. Le petit presseur d’oranges ne se retourna pas une seule fois.

C’était par une fin d’après-midi. Le ciel bleu clair s’assombrissait, et au creux de l’horizon les yeux du petit garçon voyaient le soleil se coucher dans un arc en ciel de couleurs. Marchant, il souriait à la vie, et aux mille et une oranges qu’il cueillerait au bord des routes et des chemins du pays des nuits bleues, et aux rêves qu’il ferait, couché sur les toits ou sur les branches des arbres, les yeux dans les étoiles du ciel bleu de minuit.

Edith de CL

| Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |