jeudi, 27 octobre 2011

Voyages électroniques

(Un billets de Jean Bouchenoire et des photos androïdes d'Edith de CL)

Que sont mes blogs favoris devenus ? J'ai changé d'ordinateur deux fois, et j'ai beaucoup perdus d'amis inconnus qui rehaussaient ma vie et ignoraient mon existence.

Je les remercie - cette dame "fille et femme de pompiers" qui photographiait les beautés imprévues de ses jours, les brumes sur la vitre, les branches gelées, les sourires lointains. Je remercie le garçon qui racontait ses rêves.

Je ne les retrouve plus. La Toile est trop grande, leur souvenir trop lointain, le chemin que je me fraye ne m'amène plus sur leurs vitrines discrètes.

En ce moment, j'ai mes blogs favoris où je me ressource. Je voudrais les partager. Voici un itinéraire extrêmement restreint et partial, imparfait, sur des websquats où je trouve de quoi me restaurer le cyberestomac.

Lorsque j'ai soif de musique je m'en vais par la ruelle des musiblogueurs, remplie d'échoppe en tous styles musicaux.

Je n'aime pas passionnément la musique électronique mais j'aime quand même bien aller en écouter un peu en lisant des chroniques assez bien écrites :

C'est chez ce monsieur que j'ai découvert Terje Rypdal, le guitariste, et que j'ai rêvé à des balades en montagnes et à des jolies relations entre un père et un fils :

Papageno écrit avec intelligence des billets instructifs, qui reflètent une pensée personnelle structurée :

Ici, chaque semaine, splash ! On nous jette les beautés des mélanges de peinture et de musique, des découvertes discographiques :

Et Là, s'élève un point de vue original, un effort d'écriture, une vision musicale eclectique et exigente :

Enfin, le rêve d'une femme qui signe Emma et qui navigue obstinément sur les océans confondus de la musique, du cinéma et de la peinture :

Si j'étais branchouille, je suivrais les conseils de cette jeune femme. Je ne les suis pas mais je brille quelquefois à des dîners en parlant d'un air entendu des lieux qu'elle commente :

Qui est cet homme ? Que fait-il exactement ? Je ne l'ai jamais compris, mais j'aime le style visuel et littéraire de son blog :

Une des plus passionnantes expériences que j'ai vécues récemment fut de lire, en entier, la chronologie de l'éditeur Robert Denoël, élaborée par un monsieur belge intelligent, doué et dévoué :

Paris, marcher dans Paris à la recherche des immeubles évoqués par Paris 1900 :

Se rappeler les luttes qu'on n'a pas vécues, luttes de gauche qui nous ont créé un monde nouveau, s'en rappeler avec la nostalgie des rêves auxquels on croit croire :

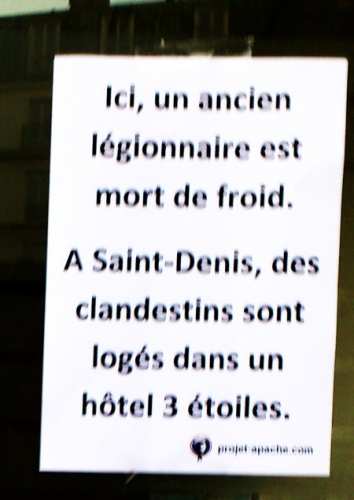

Se détourner, chercher ailleurs, trouver autre chose à crier, suivre le petit groupe des apaches, ces grands méchants loups détestés par toute la France, la France qu'ils aiment tant, à travers leurs débats et leurs ébats de loubards :

Maintenant que j'ai choqué le bourgeois méchant, le bobo sympa, le gentil immigré victime, et tous les citoyens de bonne volonté en citant le projet apache, je vous envoie aux bourrasques noires et glacées de l'anarchie :

La révolte est retombée comme un soufflé. Je redeviens "centriste". Je pense au milieu de l'avenue, sur la belle allée intellectuelle plantée de platanes ; j'agis dans les cadres. Et j'aime suivre avec admiration les réflexions profondes d'un type qui prend la peine de penser précisément et d'écrire finement sa pensée précise :

Tout nous vient des rêves et tout retourne au rêve. C'est du moins mon rêve. Je termine donc ce billet par un blog nuageux :

Jean Bouchenoire

Publié dans Chronos, L'oiseau, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 11 octobre 2011

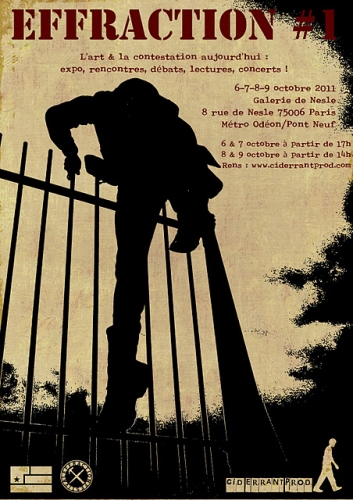

Beauté des affiches des deux bouts de la politique

Car aux extrêmes, à babord comme à tribord, les affiches, culturelles et militantes, sont belles comme un troupeau de chevaux sauvages qui passe plus bas dans les collines.

Ainsi, en vrac, de ce qu'on appelle avec confort intellectuel "l'extrême droite' et "l'extrême gauche", voici quelques images de combat volées sur la Toile :

Festival Effraction, rue de Nesle, Paris

(réunir arts et luttes sociales)

Police du monde parodique :

images contre la bienpendance de la "France multiculturelle"

Projet DOSTA (soutien aux Roms)

"En affichant des présences humaines sur les murs des grandes villes, le projet « Dosta!! » veut montrer un peuple d'anonymes qui, ensemble, résistent à l'inhumain. Comme une manifestation silencieuse, faite de visages et de résistance."

Bloc identitaire/Projet apache

"Nous, enfants de Paris et d’Ile de France, fiers de notre histoire, de notre identité et de nos racines, refusons d’être les derniers mohicans d’une réserve assiégée de toutes parts, soumise au joug de la grande surface, de la perversité, du croissant et de la bannière étoilée".

Régularisation des clandestins

(image de Tardi)

Et les mains et les visions qui créèrent ces affiches ne répondent-elles pas en dépit de leurs désaccords profonds à ce cri de Lamartine :

"L'âme est tout ; quel que soit l'immense flot qu'il roule,

Un grand peuple sans âme est une vaste foule".

(Ressouvenir du Lac Léman)

Publié dans Chronos, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 14 août 2011

Petites histoires de guerre

Par Calélira

Après nous avoir décrit son pays d'Equihen-Plage, voici maintenant que Calélira nous livre les souvenirs de la guerre, que lui a transmis sa famille.

"Je pense que les anciens gardent une certaine rancune vis-à-vis des anglais, qui ont détruit leur ville, leur vie.

Ils ne pouvaient pas imaginer que les alliés auraient détruit tout ce qui leur était cher".

L'ensemble des textes de Calélira est regroupé sur cette page.

La côte a été occupée par les allemands, car ceux-ci pensaient que le débarquement aurait lieu dans notre région.

Certains habitants ont tout abandonné et ont enterré dans leur jardin, leurs biens les plus précieux, bijoux, vaisselle…avant de se réfugier dans des villes en zone libre.

Au Portel et à Equihen, de nombreux habitants sont restés et ont continué de vivre même si les temps étaient difficiles, tickets de ration, couvre-feu….Chacun vivait de ses petites combines pour améliorer le quotidien.

Ma grand-mère, qui était jeune fille à l’époque, allait à la Batterie, passait sur la plage le long des blockhaus pour vendre des pommes, des gâteaux aux allemands, elle n’était pas toujours très rassurée, mais c’était ainsi, il fallait y aller.

Ma tante âgée de 10 ans a été renversée par un jeune soldat à mobylette au Becquet, il a dû avoir aussi peur qu’elle, croyant l’avoir blessée, et elle, croyant qu’il allait la tuer, chacun crier de son côté dans sa propre langue sans se comprendre. Elle a vite pris ses jambes à son cou pour rentrer chez elle, se faire soigner car elle avait une plaie à la tête, mon arrière-grand-mère lui a versé de l’alcool à 90°, elle se souvient d’avoir hurlé lorsque l’alcool est entré dans la plaie.

Il y avait aussi des résistants, et certains ont eu le courage de les cacher à leur risque et péril, comme Mme Bette qui a caché un résistant au nom de « Jean ».

Les pêcheurs devaient respecter le couvre-feu, et faire attention de ne pas porter leur ret à crevettes sur l’épaule, car les soldats allemands pensaient que c’était un fusil et ouvraient le feu.

C’est ce qui s’est passé malheureusement pour un jeune de 16 ans qui revenait de crevettes.

Il reste encore des blockhaus dans les dunes, mais il y a aussi ce que nous appelons tous « le chemin des juifs », un chemin construit par les prisonniers juifs qui passe par les dunes d’Équihen jusqu’à dans la forêt d’Écault.

Les 4, 8 et 9 septembre 1943 les alliés bombardent le Portel et les villes alentours, le but de l’opération « Starkey » faire croire aux allemands que le débarquement aura lieu dans le Pas de Calais.

Le Portel fut détruit à 95 % et comptera 380 morts.

Lors des bombardements Equihen sera aussi touché. Les gens ont fini par partir dans d’autres régions souvent la Marne pour se réfugier.

A la fin de la guerre, les américains ont construit des baraquements en plaque fibro, ces baraquements se composaient de deux chambres, une salle de bain, une cuisine et des toilettes à l’intérieur. Les gens appelaient donc ces baraquements « les américains ».

Et il y avait aussi « les canadiens » construits par les canadiens, des baraquements tout en longueur pour loger deux familles, les toilettes étaient en extérieur.

Les prisonniers allemands travaillaient chez les particuliers, mon arrière-grand-mère avait trois prisonniers qui venaient scier le bois que les enfants avaient ramassé sur la plage. Chaque matin, un gardien les amenait chez mon arrière-grand-mère. Ma tante se souvient de Hans qui était très gentil, elle avait 10 ans à l’époque.

Ma grand-mère qui était jeune fille, a rencontré mon grand-père à la fin de la guerre. Mon grand-père était un démineur breton venu sur la côte, puisque de nombreuses mines avaient été enterrées sur la plage, ils se sont rencontrés, et cela a donné une belle famille de six enfants.

La guerre finie, ça aussi était des comptes à rendre pour ceux qui avaient collaborés avec l’ennemi, certaines femmes ont été tondues pour avoir été avec des allemands, certaines ont gardé un surnom comme « 4marks », puisqu’elle se prostituait pour 4 marks.

Je pense que les anciens gardent une certaine rancune vis-à-vis des anglais, qui ont détruit leur ville, leur vie. Ils ne pouvaient pas imaginer que les alliés auraient détruit tout ce qui leur était cher. Mais la guerre reste la guerre malheureusement et ces bombardements nous ont certainement fait gagner cette guerre.

Il ne faut pas oublier, ou effacer les traces du passé, il faut juste en parler pour que cela serve de leçon aux générations futures.

Calélira

Publié dans Chronos, La place, Sleipnir | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 21 juin 2011

Un petit bout de liberté

par Calélira

Calélira raconte son pays : Équihen-Plage.

Nous la remercions pour cette belle déclaration d'amour à une terre qu'elle connaît par coeur - par coeur, dans les deux sens du terme.

Équihen-Plage, Équihen ne va pas sans plage, car lorsque l’on prend la rue principale, on arrive à la descente à bateaux, là où les anciens remontaient les flobards, type d’embarcations qui servaient par la suite d’habitations aux plus pauvres, qui s’appelaient les quilles en l’air.

Équihen, c’était un village de pêcheurs, les hommes partaient à la mer, tandis que les femmes pêchaient les crevettes et allaient ramasser les moules. La plupart des familles vivaient dans des quilles en l’air, coques de bateaux retournées, car Équihen n’était pas riche. Mais les gens d’Équihen ont du tempérament, j’ai toujours vu mon arrière grand-mère faire son jardin et ses lapins, même à 80 ans passés, avec ces cotron (grande jupe) et son foulard à carreaux noué autour de son cou, et parfois elle prisait (elle prenait du tabac qu’elle mettait sur sa main et aspirer avec le nez ) et parfois elle chiquait (mâchouiller le tabac ) et de longs cheveux blancs mis en chignon, c’était typique chez nous de voir, les grands mères vêtues ainsi, maintenant on n’en voit plus, les traditions se perdent de plus en plus.

Une tradition perpétue, c’est le carnaval, cette coutume est la plus importante à Équihen. Il est habituel que les marins passent une marée à terre et que les ouvriers posent trois jours de congés afin de ne pas manquer le carnaval. Le carnaval est le signe d’une grande vitalité . Pendant trois jours on fête. Le dimanche on éponge (éponger signifier faire honneur en déambulant). Les habits sont de toutes sortes. Les «droules» partent en quête d’argent en vendant toutes sortes d’objets.

Le lundi c’est PEC-PEC. Les marins revêtent leur ciré jaune, un masque et brandissent un bâton au bout duquel pend un fil auquel est accroché un bonbon, que les enfants devront attraper avec la bouche.

Le mardi, c’est le défilé, chacun revêt des habits multicolores dont la préférence va aux superbes mousquetaires (costume fait par une couturière, un mousquetaire, c’est une richesse, chez moi, on a tous eu un ou plusieurs mousquetaires, que mes enfants revêtent à présent, et un jour je leur en payerai un, c’est ainsi, c’est une partie de notre histoire) C’est le grand défilé, au son des musiques traditionnelles, le soir, il y a le bal qui durera jusqu’à l’aube.

Et le mercredi des cendres, vers 8 heures tout le monde se rassemble, bien fatigué. Chacun a ramené du bois, des brindilles, de vieilles choses susceptibles de brûler. Le mannequin fabriqué et habillé, prénommé est placé en tête du cortège. On se dirige alors vers le bûcher, les masques tombent, exténués par une nuit de danse, certains s’étendent sur le sol, après les derniers chants et dernières rondes autour du grand feu, chacun s’en retourne chez soi pour un repos bien mérité.

Cette tradition, n’est pas prête à disparaître, elle est restée chez les jeunes de ma génération, certains reviennent juste à Équihen pour le carnaval.

On y vit bien à Équihen, lorsque j’ouvre la fenêtre de ma chambre, je vois cette superbe étendue de sable, j’entends le clapotis des vagues sur les rochers, et j’hume les embruns, c’est le bonheur, que demander de plus, j’ai une petite maison bien remplie avec ma petite famille, mais mon plus grand bonheur, c’est de vivre dans cette petite maison au bord de la mer, de découvrir les différents tons de la mer, d’avoir une vue superbe, des nuages qui jouent avec la mer, le soleil qui se couche, ce sont de superbes tableaux.

Je pense que c’est pour cela qu’Équihen attirait les peintres, les poètes, les chansonniers, les acteurs de cinéma. Dénommé « le coin des artistes » Équihen-Plage a toujours été fréquenté par des artistes illustres, séduits par la beauté de ce petit village de pêcheurs. Voici quelques noms, Jean-charles CAZIN , peintre, Edmond de PALEZIEUX, peintre, DROBECQ, peintre et architecte, Gil FRANCO, peintre, André GALOPET dit GABRIEL …

La maison de Gabriello demeure solidement amarrée à un rocher, il l’a baptisée FA-ZOU (diminutif du prénom de ses deux filles, France et Suzanne ), elle est toujours là, habitée par un couple depuis plus de trente ans, c’est une maison qui tient à la falaise. C’est la « principauté d’Équihen ».

Équihen, c’est un village de caractère, on pourrait parler des heures, c’est des histoires de sobriquets encore maintenant quand je discute avec des anciens, je me présente avec le sobriquet de ma famille, et les gens savent ainsi que je suis la petite fille d’un tel, je suis fière de mon village, du moins de son histoire, de ce courage que possèdent les gens d’Équihen, cette façon de ne jamais baisser les bras, de cette force de caractère, et aussi de cette croyance, il n’y a plus de marins, sauf des pêcheurs à pieds, mais les Équihennois sont assez pratiquants, la bénédiction de la mer regroupe beaucoup d’habitants, certains s’habillent avec le costume traditionnel, pour les femmes mariées, une jupe noire avec un tablier, un caraco, et un châle crème, et en coiffe, le soleil, bonnet fait en dentelle à la main. Pour les demoiselles, jupe rouge, chemisier blanc et châle de couleur, et le soleil, qui sert souvent les oreilles.

Calélira

Publié dans Chronos, L'oiseau, La place, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 13 juin 2011

Prières pour la ville atlante, de Buddenbrook

Prières pour la ville atlante

Par Hanno Buddenbrook

traduction d'Edith de Cornulier-Lucinière

Préface de la traductrice

A l'heure où je traduisais ces poèmes suspendus entre ville et rêve, Hanno Buddenbrook était encore vivant.

J'enseignais alors le hawaiien et l'allemand à l'université des Pierres Emmurées de Saint Jean en Ville. Je devais participer à des colloques et à des fêtes intellectuelles organisés par le comité spirituel de la ville, qui tenait à sa réputation mondiale de Paradis intellectuel. A mes heures libres, je traduisais les poèmes de Hanno Buddenbrook. Depuis le balcon où je cherchais la correspondance des mots, j'entendais le flot monotone de la rivière, le bruissement sempiternel des feuilles au dessus d'elle, recouvert parfois par la musique du théâtre musical des Colonnes San Marco. Le rythme de ma vie d'alors effaçait les arcanes familiales qui avaient tant obscurci ma jeunesse. Tous mes amis étaient orphelins. N'ayant rien à dire d'eux mêmes, il savaient écouter le bruit des nuages et l'amour des oiseaux. N'ayant rien à sauver ils sauvaient l'art et le monde et nous échangions des idées sans penser à la mode et à l'argent. Hanno Buddenbrook se mourait à des lieues de là, sans que je puisse le rejoindre, le passage entre nos deux villes étant interdit. Je lui consacrai mon temps libre et le savais heureux de savoir son œuvre entre des mains emplies de vénération. Nous buvions des coquetels si bons et chaleureux que j'avais l'impression de flotter au dessus de la vie et supportais ainsi la triste fadeur de mes confrères universitaires et de mes étudiants. C'était ma vie d'alors, à cette époque étrange où personne n'aurait su dire qui dirigeait le pays et quelles en étaient les bornes. Comme il faisait bon ignorer la marche du monde ! Je n'avais que l'alcool noyé de fruits, la poésie et les longues marches à l'autre bout de Saint Jean en Ville, dont l'avenue bordée d'arcades rappelait le temps de l'Amérique du Sud coloniale. C'est dans cet esprit que j'ai traduit ces prières pour la ville atlante, prières païennes, certes, mais d'un paganisme post-chrétien. Je ne veux retoucher ces traductions ; un autre que moi, peut-être, dans l'incertitude d'un présent à venir, cherchera à mieux rendre dans notre langue, cette langue Buddenbrookienne qui demeure, depuis sa mort, l'unique présence de son auteur parmi nous. Une présence surannée, certes, mais vivante, et qui ressuscite, au détour d'une phrase, un monde que nous détestions autant que nous le regrettons aujourd'hui.

Édith de Cornulier-Lucinière, demi-Fructôse de l'an 2044, après la moisson

Prières pour la ville atlante

Par Hanno Buddenbrook

I Apache

Apache ! Tu danses au-dessus des villes. Comme Christ, tu marches sur les eaux vives et tu meurs loin des eaux dormantes. Des chiens sont tes amis, des amis te servent la soupe du soir. Personne ne t'aime assez pour cesser de te craindre. Chacun t'admire trop pour souhaiter ta mort. Tu domines sans pouvoir, ta puissance lumineuse ne touche jamais aux vies des autres. Tu es Mystique.

II Poussière

L'électrorayon du soleil orange et rouge t'attrape et t'emprisonne. La ville a froid dans cet après-midi de fin du monde. Aucun poète n'a le droit de vivre aux yeux des cités paresseuses, qui construisent, édifient, érigent, pour fuir le temps du rêve. Nos sciences fracassées par les somnifères n'éclosent plus à Insomniapolis. Nos églises sont vides de Dieu. Les rues pressées voient passer les errants, les clochards, les bêtes abandonnées, les enfants livrés à leurs jeux de bagarre. Il n'y a plus que quelques solitudes pour aller chercher la réponse au bord du fleuve. Le fleuve, qui charrie vos idées et vos déchets, n'a pas oublié les poissons de l'autre monde, les êtres des autres villes, celles que l'océan a recouvert il y a des milliers d'années.

III Ferraille

Fer et sang, feu, métal, acier, plastic aussi, qui demeurent vaillants sans rouiller au-dessus des ponts. Carcasses de voitures et de machines dont on ne sait plus l'utilité, squelettes d'immeubles et béton fondu des routes, les rats vous ont élu pour cathédrales de leurs messes sans Nom. Ils vivent de vos émanations et se repaissent en vos formes avachies. Vos lumières les bercent, vos ombres les rafraîchissent et le son que leurs pattes émettent en vous parcourant sont la musique de leurs hymnes. Où sont les êtres humains ? Partis : ils construisent ailleurs la future ville des rats.

IV Désert

Où les arbres ne poussent plus, cela s'appelle le désert, disaient les livres de géographie. Et les enfants sages marchaient dans les grands magasins peuplés de grandes personnes, persuadés qu'ils parcouraient le Sahara.

V Magie

La musique renaît. Pierres se rencontrant dans l'espace, souffle des animaux préhistoriques, amoureux au fond des lits, enfances courant dans les rues, notes de trompettes et de métalophones tombant comme la pluie sur les vitres et les dalles : la magie éclot dans la musique. C'est le début du monde. Le monde est mort. Les enfants sont venus.

Hanno Buddenbrook,

Editions du Soleil, 2025

Publié dans Chronos, Fragments, L'oiseau | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 18 novembre 2010

“Hommes sans mère” d’Hubert Mingarelli

“Ils s’éloignèrent sous la pluie et la brume, leurs silhouettes flottèrent et tremblotèrent comme s’ils s’enfonçaient dans l’eau, et, finalement ils échappèrent à la vue.”

On pourrait penser que l’auteur décrit la frustration d’hommes sans femmes à la lecture du livre. Mais il a choisi comme titre “Hommes sans mère”. Dans son livre, il y a bien un orphelin : c’est le gardien muet qui a perdu sa maman, non pas qu’elle soit morte, mais il l’a perdue quand il était enfant.

Les deux héros, des marins, sont pourtant bien des orphelins - même s’ils ont sûrement une mère là-bas - : ils ressemblent à deux frères perdus dans la grande vie, le plus grand protège le plus petit qui fait des bêtises.

La couverture du livre, collection Points, est dessinée par Pierre Mornet : trois jeunes femmes identiques à toutes les femmes qu’il dessine. L’éventail et le sein dénudé sont les seuls détails qui permet de ne pas les prendre pour des petites bourgeoises faisant tapisserie au bal.

L’éventail et le sein dénudé sont les seuls détails qui permet de ne pas les prendre pour des petites bourgeoises faisant tapisserie au bal.

Le style évoque Faulkner, en moins violent et plus tendre. Dans “La beauté des loutres” et “Le voyage d’Eladio”, les deux seuls livres que j’ai lu jusque là d’Hubert Mingarelli, il décrit l’âme des hommes à travers leur silence frustre. Ce sont des livres sur les hommes. Mais contrairement à la plupart des livres sur ce thème, les siens sont tendres. Même les femmes sont tendres, irréelles, mais tendres. Irréelles car elles ne sont pas préoccupées de leur corps qu’elles vendent pour vivre. Corps qui malheureusement dans la vie réelle se rappellent durement au souvenir des femmes à travers leurs organes de procréation, mais que les hommes oublient ou ignorent quand ils écrivent sur les femmes. Elles sont là, finalement, pour le décor.

Souvenir. Rue Quincampoix où Paul et moi avons habité un an en 1974 ou 1975, nous avions fait connaissance d’une jeune femme, parmi toutes celles qui “faisaient le trottoir”, avec qui nous prenions des cafés au bar d’en bas, tenu par un vieil homme, sale et glauque qui habitait dans notre immeuble. La femme parlait de son “père” qui l’emmenait faire des voyages dans les pays chauds. Nous n’en croyions rien et espérions apercevoir ce “père” un jour ou l’autre, main en vain. Un jour elle disparut, peut-être à cause de nous.

C’est là que j’ai vu une femme de milieu très pauvre, très populaire, se mettre sur les rangs, dans cette rue. De femme du peuple démunie de tout, elle s’est transformée jour après jour, en pimpante jeune femme. Cela a commencé par un manteau rouge. Ensuite, ça a été le coiffeur. Elle a mis du temps a dénudé ses cuisses même en plein hiver, comme faisaient les autres, même les plus vieilles, grasses, peinturlurées, vulgaires.

C’étaient les bourgeois qui venaient, de quarante à soixante ans. Ils avaient de l’argent pour les payer. Rue aux Ours, une nuée d’arabes bouchait la rue, se tenant debout sans bouger, agglutinés les uns aux autres, mornes, silencieux, les yeux en direction de la rue Quincampoix. Je ne suis même pas sûre qu’ils regardaient les femmes. Ils venaient après le boulot, vers cinq heures du soir et ne bougeaient plus. On était obligé de traverser leurs rangs serrés pour rentrer chez nous. Ils étaient collés les uns aux autres, lourds, immobiles, muets et faisaient contraste avec la vie vulgaire et colorée de la rue, ponctuée par l’arrivée des bourgeois qui négociait le tarif avec une “fille” et la suivaient la regardant sans vergogne de la tête aux pieds en franchissant le seuil de l’immeuble pour s’enfoncer dans un long couloir mal éclairé d’une ampoule au plafond qui menait je ne sais où. Certains hommes avaient leur habituée.

Parfois les femmes s’enfuyaient dans les maisons comme une nuée d’oiseaux. C’était un sifflement bref et strident qui provoquait cette échappée. Puis une voiture de flics remontait lentement la rue Quincampoix jusqu’à la rue aux Ours. Tout le monde s’écartait au fur et à mesure pour les laisser passer.

À d’autres moments, une voiture de sport décapotable débouchait du fond de la rue, conduite par un jeune homme, la trentaine, roux. Il garait la voiture et venait prendre le fric. C’était le souteneur. Nous le regardions de là-haut, de notre fenêtre, avec respect et inquiétude. C’était un homme puissant.

À mes enfants, votre mère

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 22 octobre 2010

Où étaient les enfants ?

Photo : Mavra Nicolaievna Vonogrochneïeva

Extrait de Philippe Ariès :

« L’art médiéval, jusqu’au XIIème siècle environ, ne connaissait pas l’enfance ou ne tentait pas de la représenter ; on a peine à croire que cette absence était due à la gaucherie ou à l’impuissance. On pensera plutôt qu’il n’y avait pas de place pour l’enfance dans ce monde. Une miniature ottonienne du XIème siècle (Evangéliaire d’Otton III, Munich), nous donne une idée impressionnante de la déformation que l’artiste faisait alors subir aux corps d’enfants dans un sens qui nous parait s’éloigner de notre sentiment et de notre vision. Le sujet est la scène de l’Evangile où Jésus demande qu’on laisse venir à lui les petits enfants, le texte latin est clair : parvuli. Or le miniaturiste groupe autour de Jésus huit véritables hommes sans aucun des traits de l’enfance : ils sont simplement reproduits à une échelle plus petite. Seule, leur taille les distingue des adultes. Sur une miniature française de la fin du XIème siècle (Vie et miracle de Saint Nicolas, Bibliothèque nationale), les trois enfants que Saint Nicolas ressuscite sont aussi ramenés à une échelle plus réduite que les adultes, sans autre différence d’expression ni de traits. Le peintre n’hésitera pas à donner à la nudité de l’enfant, dans les très rares cas où elle est exposée, la musculature de l’adulte : ainsi, dans le psautier de Saint Louis de Leyde, daté de la fin du XIIème siècle ou du début du XIIIème siècle, Ismaël, peu après sa naissance a les abdominaux et les pectoraux d’un homme. Malgré plus de sentiment dans la mise en scène de l’enfance, le XIIIème siècle restera fidèle à ce procédé. Dans la Bible moralisée de saint Louis, les représentations d’enfants deviennent plus fréquentes, mais ceux-ci ne sont pas caractérisés autrement que par leur taille. Un épisode de la vie de Jacob : Isaac est assis entouré de ses deux femmes et d’une quinzaine de petits hommes qui arrivent à la taille des grandes personnes, ce sont leurs enfants. Job est récompensé pour sa foi, il redevient riche et l’enlumineur évoque sa fortune en plaçant Job entre un bétail à gauche, et des enfants à droite, également nombreux : image traditionnelle de la fécondité inséparable de la richesse. Sur une autre illustration du livre de Job, des enfants sont échelonnés, par ordre de taille.

Ailleurs encore, dans l’Evangéliaire de la Sainte-Chapelle du XIIIème siècle, au moment de la multiplication des pains, le Christ et un apôtre encadrent un petit homme qui leur arrive à la taille : sans doute l’enfant qui portait les poissons. Dans le monde des formules romanes, et jusqu’à la fin du XIIIème siècle, il n’y a pas d’enfants, caractérisés par une expression particulière, mais des hommes de taille plus réduite. Ce refus d’accepter dans l’art la morphologie enfantine se retrouve d’ailleurs dans la plupart des civilisations archaïques. Un beau bronze sarde du IXème siècle avant Jésus-Christ (vu à la Bibliothèque nationale dans l’exposition des bronzes sardes en 1954), représente une sorte de Piéta : une mère tenant dans ses bras le corps assez grand de son fils. Mais il s’agit peut-être d’un enfant, remarque la notice du catalogue : « la petite figure masculine pourrait être aussi bien un enfant qui, selon la formule adoptée à l’époque archaïque par d’autres peuples, serait représenté comme un adulte ». Tout se passe en effet comme si la représentation réaliste de l’enfant, ou l’idéalisation de l’enfance, de sa grâce, de sa rondeur, étaient propres à l’art grec.

Les petits Eros prolifèrent avec exubérance à l’époque hellénistique. L’enfance disparaît de l’iconographie avec les autres thèmes hellénistiques, et le roman revint à ce refus des traits spécifiques de l’enfance qui caractérisait déjà les époques archaïques, antérieures à l’hellénisme. Il y a là autre chose qu’une simple coïncidence. Nous partons d’un monde de représentation où l’enfance est inconnue : les historiens de la littérature (Mgr Calvé) ont fait la même remarque à propos de l’épopée, où des enfants prodiges se conduisent avec la bravoure et la force physique des preux. Cela signifie sans aucun doute que les hommes des X-XIèmes siècles ne s’attardaient pas à l’image de l’enfance, que celle-ci n’avait pour eux ni intérêt, ni même réalité. Cela laisse à penser aussi que dans le domaine des mœurs vécues, et non plus seulement dans celui d’une transposition esthétique, l’enfance était un temps de transition, vite passé, et dont on perdait aussi vite le souvenir.

Tel est notre point de départ. Comment de là, arrive-t-on aux marmousets de Versailles, aux photos d’enfants de tous les âges de nos albums de famille ? »

Philippe Ariès

Lire L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, dont est extrait ce passage.

Lire aussi, de Shulamith Firestone et en cliquant sur le lien : Pour l’abolition de l’enfance, aux éditions Tahin Party

Publié dans Chronos, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 19 octobre 2010

état civil, état des personnes

Photo : Mavra Nicolaievna Vonogrochneïeva

Ainsi s’ouvre le livre de Philippe Ariès : L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime :

« Un homme du XVIème ou du XVIIème siècle s’étonnerait des exigences d’état civil auxquelles nous nous soumettons naturellement. Nous apprenons à nos enfants, dès qu’ils commencent à parler, leur nom, celui de leurs parents, et aussi leur âge. On est très fier quand le petit Paul, interrogé sur son âge, répond qu’il a deux ans et demi. Nous sentons en effet qu’il est important que petit Paul ne se trompe pas : que deviendrait-il s’il ne savait plus son âge ? Dans la brousse africaine, c’est encore une notion bien obscure, quelque chose qui n’est pas si important qu’on ne puisse l’oublier. Mais, dans nos civilisations techniciennes, comment oublierait-on la date exacte de sa naissance, alors qu’à chaque déplacement nous devons l’écrire sur la fiche de police à l’hôtel ; à chaque candidature, à chaque démarche, à chaque formule à remplir, et Dieu sait s’il y en a et s’il y en aura de plus en plus, il faut toujours la rappeler. Petit Paul donnera son âge à l’école, il deviendra vite Paul N. de la classe x, et quand il prendra son premier emploi, il recevra avec sa carte de Sécurité sociale un numéro d’inscription qui doublera son propre nom. En même temps, et plutôt que Paul N., il sera un numéro, qui commencera par son sexe, son année de naissance, et le mois de l’année. Un jour viendra où tous les citoyens auront leur numéro matricule : c’est le but des services d’identité. Notre personnalité civile s’exprime désormais avec plus de précision par nos coordonnées de naissance que par notre nom patronymique. Celui-ci pourrait très bien, à la limite, non pas disparaître, mais être réservé à la vie privée, tandis qu’un numéro d’identité le remplacerait pour l’usage civil, dont la date de naissance serait l’un des éléments constitutifs. Le prénom avait été, au Moyen Âge, considéré comme une désignation trop imprécise, il avait fallu le compléter par un nom de famille, souvent un nom de lieu. Et voilà qu’il convient maintenant d’ajouter une nouvelle précision, de caractère numérique, l’âge. Mais le prénom et même le nom appartiennent à un monde de fantaisie – le prénom – ou de tradition – le nom. L’âge, quantité mesurable légalement à quelques heures près, ressort d’un autre monde, celui de l’exactitude et du chiffre. A ce jour nos habitudes d’état civil tiennent à la fois de l’un et l’autre monde ».

Philippe Ariès

L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime

1973

Publié dans Chronos, Fragments, La place, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 08 octobre 2010

Les oiseaux de passage

Sables d'Olonne, par Sara C'est une cour carrée et qui n'a rien d'étrange :

Un poème de Jean Richepin, sur la domesticité et la liberté.

On peut l'écouter chanté par Georges Brassens.

On peut aussi lire Le chien et le loup, de Jean de La Fontaine, qui évoque le même thème. Les oiseaux de passage

Sur les flancs, l'écurie et l'étable au toit bas ;

Ici près, la maison ; là-bas, au fond, la grange

Sous son chapeau de chaume et sa jupe en plâtras.

Le bac, où les chevaux au retour viendront boire,

Dans sa berge de bois est immobile et dort.

Tout plaqué de soleil, le purin à l'eau noire

Luit le long du fumier gras et pailleté d'or.

Loin de l'endroit humide où gît la couche grasse,

Au milieu de la cour, où le crottin plus sec

Riche de grains d'avoine en poussière s'entasse,

La poule l'éparpille à coups d'ongle et de bec.

Plus haut, entre les deux brancards d'une charrette,

Un gros coq satisfait, gavé d'aise, assoupi,

Hérissé, l'œil mi-clos recouvert par la crête,

Ainsi qu'une couveuse en boule est accroupi.

Des canards hébétés voguent, l'oeil en extase.

On dirait des rêveurs, quand, soudain s'arrêtant,

Pour chercher leur pâture au plus vert de la vase

Ils crèvent d'un plongeon les moires de l'étang.

Sur le faîte du toit, dont les grises ardoises

Montrent dans le soleil leurs écailles d'argent,

Des pigeons violets aux reflets de turquoises

De roucoulements sourds gonflent leur col changeant.

Leur ventre bien lustré, dont la plume est plus sombre,

Fait tantôt de l'ébène et tantôt de l'émail,

Et leurs pattes, qui sont rouges parmi cette ombre,

Semblent sur du velours des branches de corail.

Au bout du clos, bien loin, on voit paître les oies,

Et vaguer les dindons noirs comme des huissiers.

Oh ! qui pourra chanter vos bonheurs et vos joies,

Rentiers, faiseurs de lards, philistins, épiciers ?

Oh ! vie heureuse des bourgeois ! Qu'avril bourgeonne

Ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents.

Ce pigeon est aimé trois jours par sa pigeonne ;

Ca lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps.

Ce dindon a toujours béni sa destinée.

Et quand vient le moment de mourir il faut voir

Cette jeune oie en pleurs : " C'est là que je suis née ;

Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. "

Elle a fait son devoir ! C'est à dire que oncque

Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut

Aucun rêve de lune, aucun désir de jonque

L'emportant sans rameurs sur un fleuve inconnu.

Elle ne sentit pas lui courir sous la plume

De ces grands souffles fous qu'on a dans le sommeil,

pour aller voir la nuit comment le ciel s'allume

Et mourir au matin sur le coeur du soleil.

Et tous sont ainsi faits ! Vivre la même vie

Toujours pour ces gens-là cela n'est point hideux

Ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie

Ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux.

Aussi, comme leur vie est douce, bonne et grasse !

Qu'ils sont patriarcaux, béats, vermillonnés,

Cinq pour cent ! Quel bonheur de dormir dans sa crasse,

De ne pas voir plus loin que le bout de son nez !

N'avoir aucun besoin de baiser sur les lèvres,

Et, loin des songes vains, loin des soucis cuisants,

Posséder pour tout cœur un viscère sans fièvres,

Un coucou régulier et garanti dix ans !

Oh ! les gens bienheureux !... Tout à coup, dans l'espace,

Si haut qu'il semble aller lentement, un grand vol

En forme de triangle arrive, plane et passe.

Où vont-ils ? Qui sont-ils ? Comme ils sont loin du sol !

Les pigeons, le bec droit, poussent un cri de flûte

Qui brise les soupirs de leur col redressé,

Et sautent dans le vide avec une culbute.

Les dindons d'une voix tremblotante ont gloussé.

Les poules picorant ont relevé la tête.

Le coq, droit sur l'ergot, les deux ailes pendant,

Clignant de l'œil en l'air et secouant la crête,

Vers les hauts pèlerins pousse un appel strident.

Qu'est-ce que vous avez, bourgeois ? soyez donc calmes.

Pourquoi les appeler, sot ? Ils n'entendront pas.

Et d'ailleurs, eux qui vont vers le pays des palmes,

Crois-tu que ton fumier ait pour eux des appas ?

Regardez-les passer ! Eux, ce sont les sauvages.

Ils vont où leur désir le veut, par-dessus monts,

Et bois, et mers, et vents, et loin des esclavages.

L'air qu'ils boivent feraient éclater vos poumons.

Regardez-les ! Avant d'atteindre sa chimère,

Plus d'un, l'aile rompue et du sang plein les yeux,

Mourra. Ces pauvres gens ont aussi femme et mère,

Et savent les aimer aussi bien que vous, mieux.

Pour choyer cette femme et nourrir cette mère,

Ils pouvaient devenir volaille comme vous.

Mais ils sont avant tout les fils de la chimère,

Des assoiffés d'azur, des poètes, des fous.

Ils sont maigres, meurtris, las, harassés. Qu'importe !

Là-haut chante pour eux un mystère profond.

A l'haleine du vent inconnu qui les porte

Ils ont ouvert sans peur leurs deux ailes. Ils vont.

La bise contre leur poitrail siffle avec rage.

L'averse les inonde et pèse sur leur dos.

Eux, dévorent l'abîme et chevauchent l'orage.

Ils vont, loin de la terre, au dessus des badauds.

Ils vont, par l'étendue ample, rois de l'espace.

Là-bas, ils trouveront de l'amour, du nouveau.

Là-bas, un bon soleil chauffera leur carcasse

Et fera se gonfler leur cœur et leur cerveau.

Là-bas, c'est le pays de l'étrange et du rêve,

C'est l'horizon perdu par delà les sommets,

C'est le bleu paradis, c'est la lointaine grève

Où votre espoir banal n'abordera jamais.

Regardez-les, vieux coq, jeune oie édifiante !

Rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux.

Et le peu qui viendra d'eux à vous, c'est leur fiente.

Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.

Publié dans Chronos, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 04 octobre 2010

Immersion - Submersion - Émersion

La poésie d’Edith Morning a longtemps été dénigrée au profit de son œuvre photographique. Depuis les années 2030, le processus inverse a lieu. La banalité de la photo morningienne est apparue au grand jour ; tandis que son œuvre poétique, toute en profondeur, surgit du néant de mépris où l’avaient reléguée ses contemporains.

THE STONED, le poème I am a light They come & eat Copyright Édith Morning On a trop donné d’importance, durant la première partie de notre siècle, à la poésie alexandrine française. Durant le XXème siècle elle était devenue moribonde, voire morte. Est-ce une raison pour ne plus jurer que par elle aujourd’hui ? La Renaissance européenne, la tentative folle et cependant réussie que cette Renaissance soit à la fois gréco-romaine et médiévale, les mouvements artistiques que cette Renaissance a engendrés ont trop fait oublier que dans sa tourmente déconstructive, le XXème siècle fut aussi un siècle artistique, et ceci pas seulement sur le plan de la bande dessinée et du cinéma. La peinture figurative, la littérature, l’électro-musique tonale y jouèrent un rôle que les critiques d’art actuels ont tort d’oublier. De leur part, c’est une forme de trahison envers nos pères et mères bouleversés par un siècle qui avait abouti au désordre total et à la négation de tout. Est-ce que nos prédécesseurs du XXème siècle ne rêvaient pas à la beauté artistique autant que nous ? Est-ce que, sans leurs explosions idéologiques et créatrices, nous connaîtrions les splendeurs que nous pouvons admirer aujourd’hui ? Certainement, la réponse est : non. Rappelez-vous Nietzsche, Friedrich Nietzsche, mes confrères arrogants : « il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». Rappelez-vous que nos étoiles dansantes qui ouvrent le troisième millénaire sont nées du chaos d’une fin d’un millénaire douloureuse comme une mort-accouchement.

Copyright Édith Morning

« La première phase de créativité c’est l’immersion. Je m’immerge, c’est-à-dire que j’entre peu à peu dans l’eau d’inspiration d’où je veux photographier - je te parle de photographie mais c’est aussi ainsi que je fais quand j’écris. Cette phase fait très peur, car l’idée de laisser l’eau nous submerger appelle l’angoisse de la mort ou du moins celle du risque, de l’inconnu. Puis vient le temps de la submersion. Nous sommes entièrement baignés dans l’eau et la respiration n’est plus celle d’un être humain, mais celle d’un poisson. Le monde entier ne compte plus : seule la création a lieu, monstrueuse, inhumaine puisque divine, trop humaine puisque liée à nos mains, à notre bouche, à notre corps peuplé d’enfance, de viscères, de chiens morts et de repas en digestion. Cette phrase, on ne la maîtrise pas. Le but est de demeurer le plus longtemps possible en submersion, car il est difficile d’y entrer (il est difficile de se laisser aller à l’immersion, à cause de la peur), et pourtant ce n’est pas nous qui choisissons de réémerger, c’est l’eau qui s’en va soudain, comme une vague qui était arrivée comme une furie quitte le sable et retourne là d’où elle vient, au milieu de l’océan. (...) L’émersion est un moment de désolation. Quelquefois, quand la vie est belle, elle permet un sourire, le contentement de retrouver les siens, qui vous attendaient en faisant autre chose, mais le plus souvent l’émersion correspond au retour aux contraintes laides, dérangeantes, de la vie quotidienne. Je crois, Esther, que l’immersion, la submersion et l’émersion sont la syzygie de l’artiste, la trinité des muses, la trilogie de l’acte créateur ». Immersion, submersion, émersion, donc. La trilogie sacrée, celle que suivit Edith Morning pour composer son œuvre créatrice à laquelle elle n’avait donné qu’un titre provisoire, que nous sommes obligés de conserver, en dépit de son intention déclarée de le changer, parce qu’elle n’est plus là pour retoucher une dernière fois son travail. Zodiac Solo, c’est donc le titre de ce recueil poétique dense, danse de la langue anglaise en construction perpétuelle, transe de la joie, des peine et du froid ressentis au Canada, entre Montréal, Vancouver et parfois, Québec, lieux où Morning vécut (Montréal, dès l’âge de 21 ans), séjourna (Vancouver, ville de son enfance, de ses parents), et se tua (Québec : un triste jour de février, où Edith Morning mit fin à une vie glorieuse, mouvementée, mais pas sans deuils intérieurs lourds à porter). Nous proposons à la lecture The Stoned and Spleen City. En miroirs, nous proposons les photographies d’Edith Morning qui portent ces mêmes noms. On ne sait si elle a nommé les photographies d’après les poèmes ou bien le contraire. L’ensemble des œuvres date des années 2020. Edith de CL,

For those who were heroes

Right from the start

And burned their swift doom

To fall in a stoned bar

Robed in decay

I am the dreamt womb

In their twilight

I am a shelter

When Cold comes down

Dirty hairs & trembling clothes

Ring at my door

They come & drink

Addicted poets

Who shot in a stoned street

Their transient power

I am a mum

At their deathdawn

They give a phonecall

For methadone

In their lost nights

I go to the pharmacy

& I cross the city

With pills and whiskey

They drink my whiskey

& they give me

Between two crying fits

The gold of Life

Dans cette période troublée, quelques parenthèses avaient été fermées, elles ont été heureusement ouvertes depuis. Pourtant, l’éblouissement que nous cause la poésie française actuelle, et principalement le vers alexandrin, ne doit pas nous fermer l’œil et l’ouïe aux manifestations poétiques qui ont lieu dans les autres langues. Je pense bien sûr à la poésie hawaïenne et à la poésie quechua, mais aussi, surtout à la poésie de langue anglaise. Australienne, Néo-Zélandaise, Canadienne, Irlandaise et Britannique, elle brille de tous ses feux retrouvés et puise dans Byron et Blake ce que Byron et Blake puisaient dans Shakespeare et Bacon : l’amour gothique de la nuit et le rire frais des prés redevenant sauvage.

La canadienne Edith Morning, amie d’Esther Mar, avec qui elle a entretenue une correspondance intéressante, a dû élever ses neveux, ce qu’elle fit aisément - sur le plan financier - grâce au succès de son œuvre photographique. Ce succès, dû plus à la mode qu’à son art, s’est joliment effrité depuis... pour mieux révéler la somptuosité de ses vers.

Un peu comme, au XIXème siècle, François René de Chateaubriand s’était rendu célèbre grâce à une œuvre peu intéressante - le génie du christianisme - pour atteindre la vraie gloire post-mortem avec la publication de ses mémoires d’outre-tombe, au moment où nous voulions jeter la photographe Morning aux oubliettes, son œuvre poétique s’impose. _ Nous proposons à nos lecteurs deux poèmes, The Stoned (les défoncés) et Spleen City (la cité du spleen, ou Ville de spleen). Rappelons que la démarche artistique d’Edith Morning, elle l’avait elle-même résumée en trois mots : immersion, submersion, émersion, dans une lettre à Esther Mar.

SPLEEN CITY, le poème

My love, your absence is blue

Like a strange jazz note

Lost in a straight tune

And my lonely presence in the flat

Don’t fill the flat

And the food in the fridge

Don’t fill the empty space inside ;

And Joy City through the window

Has become Spleen City.

Early in the morning or at night fall,

When I stand by the window

As I used to do,

The sight of the tired city,

Or the wakening city

Don’t make me fly anymore.

Ah, you’re not here anymore

Not to take the bin down ;

You’re not here anymore

Not to cook, not to wash dishes ;

You got away with your child and dog

And red lips and neroses...

And your absence is blue

Like gray sky

On dirty roofs.

Ah my friends tell me

They find me better now,

Since bad jokes don’t go out

From my lips anymore.

They say my laugh is softer,

And my jokes less choking.

Yeah, they’re not wrong,

and the first days,

I felt it could be a good part :

The girl with her smoked glasses, see,

Writing alone in the bars,

Walking hours in the city.

But your absence glitters all time

And everywhere,

Like a star just died,

Like a lightbulb before it breaks.

Your shining absence

Is the only lively event right there...

And your absence,

It is clear,

Your absence will never die.

My love,

Your absence is blue

Like a funny jazz note

Lost in a straight tune.

And the beers I do drink

Do not erase the track you left ;

And Joy City through the window

Has become Spleen City.

The world was so absurd with you...

It’s now too logical for me.

Spleen City surrounds me,

The buildings and the lights,

The signposts and the wind

And the rain in the night ;

And the bums and the bars

Will go on forever .

My love,

We shouldn’t learn some words like forever.

Why did you leave ?

My love,

I didn’t grasp, I thought we were fine together.

Why did you leave ?

I’m smiling

Cause I can see

The sun through the rain.

I’m smiling

Cause I can see

Your face through the rain.

Winter sun is rising

At the end of the street,

Why did you leave ?

There’s a question

That flies above me

While the world turns :

Why did you leave ?

17-19 janvier-froidure 2089, pour le journal La Page Nue

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 29 septembre 2010

Le catalogue éditorial d'Allia

alliage stylé, intelligent, de pensées à part

Chaque année j’obtiens au Salon du Livre un livre entièrement gratuit, qui constitue une encyclopédie originale de la culture occidentale (avec ce qu’elle contient d’inspiration de « l’étranger »). Je le lis alternativement du début jusqu’à la fin, ou de la fin vers le début. Au bout de la lecture, le monde m’est plus fraternel : j’y décèle une pensée forte, que des hommes debout se transmettent à travers les âges, et qui tente de donner à la fois à l’individu sa liberté et à la société des hommes sa cohérence. Cette lecture, une des plus marquantes qui m’ait été donnée de faire, c’est celle du catalogue des éditions Allia.

Ce catalogue éditorial est fortement partial. Une partie de ce qui constitue ma culture et mes amours, littéraires, philosophiques, n’y figure pas et risque de n’y jamais entrer. Allia est résolument de gauche : ses choix s’en ressentent, et si le catalogue ne tombe jamais dans le gauchisme ou la bêtise bien-pensante, ni même dans l’omission par détestation (Sainte-Thérèse d’Avila y loge avantageusement), je ne voudrais pas avoir l’air de dire qu’on y trouve tout ce qui s’écrivit de bon. Mais cette partialité assumée, cette suite de choix pensés avec hauteur, donne à ce petit livre cette puissance que je ne trouve nulle part ailleurs, et surtout pas dans un autre catalogue éditorial.

L’antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le XVIIIème siècle, le XIXème siècle, le XXème siècle y sont représentés avec un sens de l’équilibre et des proportions empruntés à la pensée grecque.

On y trouve des classiques - toujours un peu délaissés par les catalogues des autres maisons d’édition -, on y trouve avec plaisir ces auteurs marginaux qui, trop à part pour acquérir une place de choix dans les manuels scolaires, ne restent pas moins une inspiration, une lumineuse présence réchauffante à travers les siècles. Ainsi, Pic de La Mirandole, ou encore Bossuet et Casanova.

C’est grâce à Allia que j’ai découvert Léopardi, l’Italien de Récanati. C’est enfin Allia qui propose, avec cette ouverture de l’esprit au corps qui s’interdit tout vautrage grossier, les œuvres de Kubin sur le dessin, et le livre de Barney Hoskyns sur la scène musicale de Los Angeles ou le livre collectif « modulations » sur la musique électronique.

Pêcheur méditant sur le livre Tu ne sais donc pas que je suis un grand homme ? de Giacomo Leopardi.

Ces éditeurs qui réalisent un catalogue argumenté, réfléchi, profondément intelligent, montrent qu’il n’est pas d’acte anodin dans le métier d’éditeur et font du catalogue une encyclopédie de l’intelligence au lieu d’un livret publicitaire. Ils offrent au « public francophone » le fil d’Ariane qui les guidera dans le labyrinthe fascinant de la pensée écrite de l’Europe, avec quelques excursions indiennes et chinoises éclairantes. Dans notre monde où la profusion règne encore, les possibles sont infinis. On peut se ruiner, dans les librairies, en achetant des centaines de livres mal pensés et mal écrits. On peut aller chercher gratuitement son catalogue allia et découvrir un univers culturel exaltant.

29 septembre 2010

Article originellement publié sur le site Univers de Sara

Publié dans Chronos, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

jeudi, 23 septembre 2010

extrait du journal de bord d'Édith

(un billet d'Édith)

photo de Sara

"Je suis consciente de l’inanité d’un tel journal de bord de mes lectures et réflexions diverses. Rien n’est assez fouillé pour être intéressant, je ne cherche qu’à balancer quelques informations, plus pour moi que pour d’autres. Je pourrais dire que je ne le tiens que pour moi, pourtant je reporte mes écrits sur mon site. Pourquoi ? Sans doute comme on pense tout haut en présence de quelqu’un d’autre, non forcément pour l’édifier ou lui réclamer une réaction, mais pour s’exporter mentalement dans une zone partagée, sortir ainsi de la grande mer intérieure où songes et expériences ne font qu’une vague informe qui noie toute précision.

Lecteur, tu es paradoxal ; tu es ce qui n’existe pas : tu es mon miroir invisible. ".

Le journal de bord se lit ICI

(sur les cathares, sur la musique, sur la schizophrénie sociale)...

Publié dans Chronos, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 20 septembre 2010

La Saga des voix lactées : Tableau d’une époque à venir…

L’Europe artistique des années 2030-2100

Image Science and Analysis Laboratory, NASA-Johnson Space Center

70 ans d'art européen

L'histoire de l'art européen des années 2030-2100 n'avait pas encore fait l'objet d'une étude suivie et complète. La Saga des voix lactées se propose de remédier à ce néant. Oeuvre d'amateurs et d'historiens de l'art, elle se propose de reconstituer la saga extraordinaire de ces soixante-dix années de création foisonnante, fulgurante et révolutionnaire.

Le lecteur passionné par le sujet trouvera, dans la Saga des voix lactées, un grand nombre d'oeuvres originales et d'extraits d'oeuvre, d'études sur les oeuvres, ainsi qu'une collection d'entrevues, articles, coupures de presse blogale et autres documents pouvant intéresser la monumentale histoire de l'art européen de la deuxième moitié du XXIème siècle.

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 19 septembre 2010

Chroniques fictives

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 30 août 2010

Le temps de Vigny : Chatterton

Photo de Sara

Il y a quelques jours nous donnions des portraits de cet auteur mystérieux, réalisés par deux écrivains l'ayant bien connu : Lamartine et Dumas.

De sa biographie par Maurice Allem (1911), nous tirâmes ensuite une brève et cruelle description des "poètes maudits", tant aimés et protégés par Vigny. Ces poètes maudits, il écrivit pour eux une pièce de théâtre qui eut un retentissant succès au XIXème siècle : Chatterton.

La première représentation de Chatterton est remarquablement bien décrite par Maurice Allem. C'est une mine documentée de renseignements sur Vigny, sur ses amis, sur son amoureuse l'actrice Marie Dorval, sur le théâtre parisien de l'époque et sur le succès phénoménal que connut la pièce :

"La première représentation de Chatterton fut donnée sur le Théâtre-Français le 12 février 1835.

Jouslin de la Salle a raconté que l'ouvrage avait été refusé par le comité de lecture, et qu'il avait dû prendre sur lui, après avoir fait lire le manuscrit au duc d'Orléans et à la Reine, qui furent très intéressés, de passer outre à la décision du comité.

Cette soirée mémorable du 12 février, qu'Alfred de Vigny appelait avec une grande fierté "ma soirée", est demeuré, avec celles d'Antony et d'Hernani, l'une des dates les plus retentissantes de l'histoire du romantisme au théâtre, la plus retentissante peut-être. Cette fois, le romantisme ne portait pas à la scène une formule dramatique nouvelle. Au contraire, Chatterton formait un contraste sévère avec les compositions d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo. Il n'y avait là ni profusion de personnages, ni recherche de décors, ni étalages d'oripeaux : une action simple et les acteurs strictement nécessaires. Mais le héros de l'histoire était le poète romantique lui-même, et la théorie romantique de la mission sacrée du poète y était, pour la première fois, publiquement exposée et défendue.

La période des répétitions fut toute remplie d’incidents que faisait renaître sans cesse l’hostilité des comédiens du Théâtre-Français envers leur nouvelle camarade Marie Dorval. Cette actrice inégale, sublime souvent, médiocre parfois, selon son humeur ou selon son rôle, était regardée comme une intruse dans cette noble maison, où elle venait d’obtenir ce rôle de Kitty Bell qu’on considérait comme dû à Mademoiselle Mars. Marie Dorval laissa dire ; elle supporta tous les sarcasmes ; elle avait, d’ailleurs, pour elle, la volonté d’Alfred de Vigny qui dut entendre de nombreuses récriminations contre le choix qu’il avait fait.

Un jour, on apporta sur la scène un escalier : c’était l’escalier qui devait conduire à la chambre de Chatterton et du haut duquel Dorval devait dégringoler au dénouement. L’idée de cette dégringolade mit ses partenaires en gaieté ; il leur tardait que Kitty Bell dégringolât. Vaine attente ! Elle se refusa à leur donner ce plaisir, et elle attendit le jour de la première représentation pour leur montrer comment une comédienne de la Porte-Saint-Martin dégringole sur la scène du Théâtre-Français.

Ce jour là, elle ne vit personne. Elle se rendit au théâtre de bonne heure, et s’enferma dans sa loge en attendant le moment du lever de rideau.

Cependant la salle s’emplissait ; un public élégant prenait place dans les loges, aux balcons, aux fauteuils d’orchestre ; le faubourg Saint-Germain était là, les hommes en habit de couleur, avec des gilets de fantaisie, des cravates à gros grain, les femmes revêtues de toilettes légères, les unes coiffées de turbans de gaze, les autres portant dans leurs cheveux des touffes de fleurs.

Mais on y voyait aussi des êtres au visage hâve, aux longs cheveux, aux costumes plus ou moins singuliers : c’étaient tous les pauvres rimeurs, descendus pour un soir de leurs taudis, et qui venaient assister au drame de leur propre misère. Ils avaient longtemps attendu, par cette soirée froide de février, l’ouverture du théâtre ; enfin ils étaient là ; certains, pour y venir, avaient dû ajouter à la somme de leurs privations une privation nouvelle, comme ce malheureux Hégésippe Moreau qui, quelques jours auparavant, avait, dit-on, engagé son unique gilet au Mont-de-Piété pour trois francs.

Il y avait aussi la plupart des écrivains et des artistes connus : peintres, sculpteurs, musiciens.

Enfin, dans les quatre avant-scènes prirent place la cour et le roi lui-même.

Ainsi le drame social qui va se jouer tout à l’heure se déroulera devant un auditoire où tous ses personnages sont représentés ; toutes les puissances sociales sont, en effet, rassemblés dans cette salle : le monarque, l’aristocratie, la bourgeoisie riche, et cette triste armée de Chattertons qui réclament d’elles, indûment, certes, mais avec bonne foi, le droit à une existence dont ces puissances assumeraient la charge.

Enfin le rideau se leva, et ce public, si divers, fut bientôt tout entier et définitivement conquis. La soirée fut un long triomphe pour l’auteur et pour les interprètes.

Geoffroy, qui jouait le rôle de Chatterton, rendit avec une impressionnante vérité tous les sentiments de son difficile personnage ; il sut exprimer avec une égale maîtrise la colère, l’amertume, le désespoir, l’amour et l’exaltation du jeune et malheureux poète.

Johanny présenta avec gravité et autorité la figure sévère du pasteur.

Mais les plus vives acclamations furent pour Marie Dorval. Tous ceux qui ont parlé de cette soirée sont unanimes pour déclarer qu’elle y fut admirable. Elle donna l’illusion qu’elle vivait son rôle ; elle fut réellement l’aimante et douloureuse Kitty-Bell.

« Je la vois encore, écrit Henry Monnier dans les Mémoires de Joseph Prudhomme, je vois l’étonnement de la salle entière lorsque, s’avançant sur la scène dans son modeste habit de quakeresse, tenant ses deux enfants par la main, elle parut pour ainsi dire aussi pure, aussi chaste qu’eux ».

Cette simple apparition dut, en effet, produire une impression profonde, car Maxime Du Camp, qui assistait à cette représentation, en avait fidèlement gardé le souvenir.

« Je la vois encore, dit-il à son tour, avec ses mitaines de dentelle noire, son chapeau de velours, son tablier de taffetas ; elle maniait ses deux enfants avec des gestes qui étaient ceux d’une mère, non d’une actrice… Malgré sa voix trop grasse, elle avait des accents plus doux qu’une caresse ; dans sa façon d’écouter, de regarder Chatterton, il y avait une passion contenue, peut-être ignorée, qui remuait le cœur et l’écrasait. Les spectateurs étaient anxieux, c’était visible ; l’angoisse comprimait jusqu’à l’admiration. A je ne sais plus quel passage on cria : « Assez ! »

Immobile, appuyé sur le rebord de la loge, étreint par une émotion jusqu’alors inconnue, j’étouffais. »

Charles Séchan, dans ses Souvenirs d’un homme de théâtre, dit que Dorval eut « des cris à électriser la salle entière », des cris, selon l’expression d’un autre spectateur, « qui vous faisaient passer le frisson dans les ongles et vous remuaient jusqu’aux dernières fibres du cœur. »

Les décors eux-mêmes étaient impressionnants. Lorsque le rideau, se levant pour le troisième acte, découvrit la chambre de Chatterton « sombre, petite, pauvre, sans feu », « un lit misérable et sans désordre », combien de jeunes cœurs durent tressaillir ! Les poètes misérables qui se trouvaient ce soir-là rassemblés la reconnurent : c’était celle où, trois années auparavant, Escousse et son ami Lebas avaient allumé leur réchaud ; c’était celle où, à cette heure même, à une faible distance de cette salle, le malheureux Emile Roulland, en traduisant en vers les Lusiades, achevait de mourir de faim ; c’était celle où ils allaient rentrer tout à l’heure, enthousiasmés, fiévreux, plus exaltés encore par leur rêve chimérique.

Mais à la troisième scène de cet acte, le décor changea ; le fameux escalier, d’où Kitty-Bell devait à un moment dégringoler, et que l’on avait déjà vu aux deux actes précédents, reparut. Au milieu de l’émotion angoissée de l’auditoire, lorsque Chatterton, résolu à mourir, se fût retiré dans sa chambre, on vit Kitty Bell, qui avait demandé secours au quaker, monter derrière lui le tragique escalier. Ascension douloureuse ! La pauvre femme gravissait les marches lentement, à demi évanouie, s’accrochant à la rampe, et lorsqu’elle atteignit enfin le sommet de ce calvaire, après avoir fait céder la porte qui résistait, elle vit, dans la triste chambre, l’infortuné Chatterton qui mourait. Ce fut la minute la plus poignante. Le cri que jeta Dorval transperça tous les cœurs ; elle s’affaissa, son corps s’abattit sur la rampe de l’escalier, et, presque inanimée, le buste rejeté en arrière, les jambes pendantes, elle glissa le long de cette rampe jusqu’au dernier degré. Elle avait accompli son admirable dégringolade.

Dans toute la salle, des acclamations frénétiques retentirent.

Encore quelques répliques, et c’était fini. Alors le rideau descendit, les acclamations recommencèrent. Dorval, longuement rappelée, chercha dans les coulisses un de ses camarades pour qu’il la présentât au public : tous avaient déjà disparu ; elle prit donc par la main les deux enfants qui avaient représenté les enfants de Kitty Bell, et elle vint, avec eux, recevoir des acclamations nouvelles.

Quand le nom de Vigny fut proclamé, tout l’auditoire était debout, et, pendant dix minutes, trépigna d’enthousiasme ; les hommes battaient des mains, les femmes agitaient leurs mouchoirs. Personne ne se souvenait d’avoir jamais assisté à un pareil triomphe.

Le jeune Maxime Du Camp, comme il sortait de sa loge, les yeux rougis, et que sa mère lui demandait : « Qu’as-tu donc ? » essaya vainement de répondre ; il perdit connaissance, revint à lui dans une crise nerveuse et, toute la nuit, il fut agité par des cauchemars. Il avait treize ans, et, s’il faut en croire ses Souvenirs littéraires, c’est de ce moment-là que la passion des lettres le saisit.

George Sand écrivit le lendemain à Dorval qu’elle sortit de ce spectacle en larmes, sans vouloir dire un mot à personne, parce qu’elle n’avait plus la force de parler.

Le joyeux Labiche lui-même fut très remué. Il écrivit à Leveaux, l’un de ses collaborateurs : « Je viens de voir Chatterton, je suis encore tout palpitant, mon cœur saigne, comme broyé dans un étau. Le drame de Vigny m’emplit : il circule dans mes veines ; c’est mon sang. Bonsoir, je radote. »

Les interprètes de la pièce avaient été, eux aussi empoignés par le talent de Dorval, et par cet inoubliable jeu de scène de l’escalier, auquel aucun d’eux ne s’attendait ; après la représentation, Johanny, qui, dans le temps des répétitions, ne lui avait pas ménagé les quolibets, vint lui apporter ses excuses et lui exprimer son admiration.

Le peintre Charles Séchan, enfin, dans l’atelier duquel avaient été brossés les deux décors, considérait comme un des souvenirs les plus glorieux de sa carrière l’honneur d’avoir collaboré à ce retentissant succès.

« Si, comme on le dit, écrit Maxime Du Camp, les succès de théâtre sont ceux qui flattent le plus l’amour-propre, Alfred de Vigny a dû, ce soir-là, s’enivrer jusqu’au délire. »

Ce fut, incontestablement, la plus grande date de sa vie littéraire ; il fut toujours rempli de ce souvenir. Des langues malignes prétendirent, au dire d’Emile Montégut, que le succès de Chatterton « avait opéré sur le poète une manière de miracle qu’on avait pas vu dans le monde depuis le Cadran du roi Ezéchias, car il avait arrêté l’horloge de sa vie à cette date triomphante du 12 février 1835. »

Le triomphe de l’œuvre était supérieur à son mérite ; tous les jeunes écrivains l’avaient applaudie comme la Déclaration des droits du poète, selon l’expression de M. Maurice Paléologue, mais Balzac, qui la déclarait absurde, la résumait ainsi :

« Premier acte : Dois-je me tuer ?

Deuxième acte : Je dois me tuer.

Troisième acte : Je me tue. »

Tiré du livre de Maurice Allem sur Alfred de Vigny. Les photos sont de Sara.

Publié dans Chronos, Fragments, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |