vendredi, 09 mai 2014

Auto?censure

Le mercredi 7 mai, entre 15h et 17h, salle Celan, s'est tenu à l'Ecole Normale Supérieure le dernier épisode du séminaire "Littérature, Censure et Autocensure", organisé par Jean-Baptiste Amadieu.

Ils 'agissait d'un entretien de Jean-Baptiste Amadieu et de Sophie-Louise Heywood, de l’Université de Reading, avec Edith de CL, votre servante indigne.

Je présente ici le résumé de ce que j'y ai dit :

I

Censure dans un monde libre ou libertés dans un monde de censure ?

La censure a mauvaise presse, bien que la presse en use beaucoup. Je n'ai jamais connu la liberté, cette immense étendue des possibles que ce mot suggère. Et, sauf lors de rares instants d'adolescence, au fond, je n'y ai jamais cru. Nous avons des libertés, mais certainement pas la liberté, nous n'avons même pas de droit (ou un droit très restreint) sur notre propre nom.

Concrètement, depuis ma plus tendre enfance, je vis dans un monde codifié.

Si ce soir, parce qu'il fait beau, je voulais installer une table sur le boulevard et y déjeuner tranquillement, en regardant passer les passants, la police viendrait vite me l'interdire : trouble à l'ordre public, obstruction de la voie publique, ou que sais-je. Il me semble que presque tout ce qui me serait naturel dans la vie est interdit. J'en ai parlé une fois à un ami, militant centriste, qui me disait que, contrairement à ce que je pensais, nous vivions dans un monde de liberté. Quel dialogue de sourds ! Je lui énumérais tout ce que je n'avais pas le droit de faire : créer, un soir par semaine, un restaurant dans mon salon ; construire ma voiture et rouler dedans...

- Ah, mais ça, c'est normal ! Répondait-il systématiquement.

Les myriades de règles qui guident nos pas et nous interdisent tant de choses, ne le privent aucunement de sa liberté. Il se sent libre, ces règles ne le révoltent pas, ne le choquent pas. Et si je les remets en question de façon trop radicale, c'est moi qui atteins à la liberté des autres, qui mérite le quolibet de nihiliste. Étonnante amitié entre deux êtres qui vivent l'atmosphère du monde d'une manière inconciliable.

Je me souviens du cours de philosophie de Terminale où j'appris avec stupeur que j'avais signé un contrat à ma naissance. Le contrat social.

- Non ! Me récriai-je. Le contrat social, je ne l'ai pas signé.

- Si, me disait le professeur. C'est un contrat qui lie la société avec chaque individu, et c'est parce que l'individu en est partie prenante qu'il est libre et citoyen.

Elle refusait que je sorte de la fiction !

Mais si j'ai perdu la bataille de la conversation, je reste convaincue que, prise dans les raies d'une communauté humaine, je m'en distingue radicalement. Si j'y adhère, c'est momentanément, de façon extérieure,et parce que je n'ai pas le choix.

Dès lors, ayant sans ma volonté ou avec une volonté fictive étrangère à mon être, signé un contrat le jour de ma naissance, je ne m'attends pas à la liberté pleine et entière. Depuis la première année de l'école maternelle, j'ai compris que la vie en société est censure, censure, censure, et que l'adaptation à ce monde nécessite l'auto-censure, en amont, afin d'éviter la honte ou la douleur de la censure.

Mes éducateurs m'ont sans cesse parlé de liberté, comme s'ils en étaient les chantres, mais il notaient et corrigeaient mes copies ; mes « gouvernants » m'ont sans cesse vanté une liberté qu'ils rognaient au maximum au nom même de la liberté.

La grandeur de la liberté n'a d'égale que son dévoiement : « C'est avec les pierres de la Loi qu'on a bâti les prisons et avec les briques de la religion, les bordels » écrivit William Blake.

La censure est primordiale au cœur de notre vie. L'autocensure permet de survivre et communiquer. Je ne m'étonne donc pas de la censure, je m'étonne et savoure les libertés qui nous restent. Bref, en ce monde, je ne m'attends pas à rencontrer la liberté, ni à en disposer ; je me la créée dans les interstices.

II

Censure légale et censure sociale – Le paradoxe du scandale

En art, en littérature comme dans la vie, la pression qui s'exerce sur la pensée, ou bien nous décourage à jamais de nous lancer dans l'élaboration et l'expression d'une pensée, ou bien nous pousse à affiner d'une manière toujours plus précise et subtile l'expression de nos idées.

La censure est un obstacle qui peut prendre une forme mesurable, lorsqu'elle est organisée par la loi et se traduit par des peines de justice. Elle peut agir de façon plus floue, par la censure sociale, c'est à dire celle que la société exerce spontanément et qui se traduit par l'opprobre.

La France de 2014 n'est pas libérale à l'égard de la liberté d'expression, puisque certaines opinions sont punies comme des contraventions, tandis que d'autres (qui contreviennent à la loi Gayssot) pouvent être punies comme des délits ; elle n'est pas non plus entièrement prohibitive, puisque une grande palette d'opinions contradictoires peut s'exprimer publiquement en société.

(à lire : Liberté d'expression et bienséance sociale)

Liberté d'expression et vérité historique : Véronèse

La vérité historique fut longtemps confondue avec la vérité biblique. Les écarts à cette vérité étaient punis. A ce sujet, le procès du peintre Véronèse fascine tant par la subtilité des questions de l'Inquisiteur que par le courage des réponses du peintre. Lire l'intégralité de ce procès, soigneusement gardé par les archives de l'Inquisition, nous plonge dans ce sentiment de piège intellectuel que nous pouvons encore vivre aujourd'hui, sous d'autres formes, envers d'autres idées, face à d'autres censeurs.

(à lire : 18 juillet 1573, Véronèse comparaît devant la Sainte Inquisition)

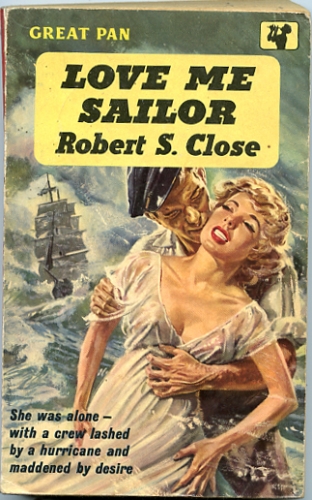

Liberté d'expression et obcénité : Love me sailor

Quatre siècles après Véronèse, un autre procès, australien, ne manque pas d'intérêt. En 1946 en effet, un an après sa sortie, le livre Love me sailor, de Robert Close fit l’objet d’un retentissant procès qui se termina devant la cour suprême de la ville de Victoria.

Robert Close, qui avait raconté l’histoire d’une femme-proie embarquée seule au milieu de marins déchaînés, par une mer déchaînée, sur un bateau passif, fut condamné à trois mois de prison et une amende. Il fit finalement, grâce à un passage en appel, dix jours de prison et préféra après cette histoire venir vivre en France quelque temps. Mais surtout, il assista, durant plusieurs jours de suite, à la lecture de son polar érotique devant la Cour suprême. Les juges en robes ne perdirent pas une seule ligne de dialogue du sulfureux roman et purent juger sur pièce, véritablement.

Ainsi va l’histoire de la censure, sans cesse recommencée, qui croit toujours qu’elle porte un autre nom que « censure », qui se voit invariablement comme l’urgence du Bien face à la prolifération du mal.

(à lire : les romans vénéneux)

Il me semble assez rare qu'une censure garde bonne presse lorsque l'époque a passé ; aussi je me pose deux questions : existe-t-il des censures au nom de l'ordre moral qui n'ont pas été largement condamnées et ridiculisées par les époques postérieures ? Et connaît-t-on des exemples de gens enfermés en prison pour avoir proféré des idées historiques fausses ?

Jean-Baptiste Amadieu répond à ces questions. Il rappelle que, si nous érigeons en héros quelques uns des auteurs jadis censurés, nous avons oublié le plus grand nombre d'entre eux. Il cite Elie Catherine Fréron, l'ennemi de Voltaire et victime de censure après qu'il s'est attaqué violemment à lui. De Fréron, Sainte-Beuve a écrit que la censure l'avait poussé à affiner son style et sa pensée. La censure avait joué un rôle de maître en littérature... Pourtant, c'est du bénéficiaire de cette censure que nous nous souvenons aujourd'hui, à savoir Voltaire, tandis que Fréron s'est enfoncé dans les limbes de l'oubli.

(à lire : êtes-vous voltairien ?)

Jean Baptiste Amadieu mentionne ensuite la condamnation de l'Action française par le Vatican ; l'histoire est encore trop fraîche pour parler de postérité, mais, alors que les condamnations vaticanes sont en général ridiculisées par la morale scolaire et médiatique de la France de 2014, peu de gens condamnent cette condamnation vaticane-ci - exceptionnellement.

Autorité et censure assumée versus gouvernance et protection

Une autorité puissante, qui se reconnaît comme telle, assume la censure qu'elle exerce ; mais dans un monde où les valeurs de liberté, de rébellion, d'expression personnelle sont mises en avant, le censeur ne s'assume pas comme tel et préfère revêtir un autre nom. L’État et ses représentants censurent toujours, mais refusent de le reconnaître, et plutôt que d'interdire, dans un monde où il est interdit d'interdire, on « protège », on « créée les conditions de la liberté », on « lutte contre les discriminations ».

Ce n'est pas tant la censure qui me dérange, que lorsqu'elle ne veut pas se voir en face. Car alors je me souviens des réflexions d'Astolphe de Custine, revenant de Russie, et consignant ses souvenirs et notations en 1839 :

"Le despotisme n'est jamais si redoutable que lorsqu'il prétend faire du bien, car alors il croit excuser ses actes les plus révoltants avec ses intentions : et le mal qu'il se donne pour remède n'a plus de bornes. Le crime à découvert ne triomphe qu'un jour ; mais les fausses vertus, voilà ce qui égare à jamais l'esprit des nations."

Si la censure légale reste rare et circonscrite, la censure sociale prend une place beaucoup plus vaste, et agit au moyen de l'opprobre. Sans qu'aucune loi ne perturbe la publication d'un ouvrage, la société se scandalise à un tel point que l'auteur est mis sur la touche.

Toutefois si l'opprobre peut certainement tuer un homme - et son œuvre -, elle peut, par le jet de lumière qu'elle braque sur un homme ou sur un texte, lui permettre d'accéder à une notoriété inespérée. Dans ce cas, la censure est le passeport vers la gloire, et c'est ce qui peut expliquer un certain goût du scandale.

Moins forte que l'opprobre, la désapprobation, et l'absence de reconnaissance ne créent pas de véritable rejet, mais condamnent à l'aigreur et à la démotivation.

III

Autocensure et exigence artistique

En littérature, nous connaissons la censure éditoriale.

L'auteur auto-édité étant déconsidéré, c'est l'éditeur qui nous donne notre statut d'auteur. Cette censure éditoriale toute puissante s'avère cruciale pour l'auteur. En effet, quand bien même un homme serait en train d'écrire l'oeuvre la plus époustouflante, la plus formidable, la plus puissante de notre temps, tant qu'il n'a pas l'adoubement d'un éditeur, il n'est pas considéré comme un confrère par les auteurs, ni comme un auteur professionnel par l'administration française.

L'autre censure éditoriale, je l'appellerais "la correctionite" : Il m'est arrivé d'avoir retouché un texte de nombreuses reprises sous les injonctions arbitraires d'un éditeur zélé. A bout de nerfs et ne comprenant plus le sens de ces corrections abondantes, j'ai fini par lui renvoyer la toute première version, et ai vécu l'horreur et la joie d'entendre sa voix s'exclamer au téléphone : «Eh bien, voilà ! Enfin ! On y est arrivé ! »

Une telle histoire n'est pas rare et les auteurs en ont beaucoup dans leurs tiroirs de souvenirs.

C'est que le temps des Poulet-Malassis a passé - cet éditeur de Charles Baudelaire, qui a connu la ruine, la prison et l'exil pour avoir publié et défendu les Fleurs du mal. Quelques éditeurs, bien sûr, demeurent maîtres d'une maison qu'ils ont fondée, dans laquelle ils ont misé tout leur argent ; mais la plupart des éditeurs, prescripteurs de la littérature d'aujourd'hui, s'ils sont de bons professionnels, restent des salariés protégés par le confort de leur statut. L'auteur, bien souvent, joue sa vie, mais l'éditeur qui rentre chez lui est débarrassé jusqu'au lendemain, ouverture des bureaux, de sa profession. Cette relative douceur de vivre, cette absence d'enjeu vital, créée des choix plus mous et pousse les plus lascifs à la correctionnite.

La censure qui élève ou la censure du violoniste

« L'artiste comme le public tirent leur dignité de leur exigence », écrivait le chef d'orchestre et ami du violoniste Yehudi Menuhin, Wilhelm Fürtwangler.

(à lire : L'histoire du Milk-Shake)

Aussi je me faisais un éloge de l'auto-censure, moyen de sublimation, de transmutation, cette censure personnelle sans laquelle notre société ne produirait pas de violoniste classique ou de spécialiste du grec ancien, dont la compétence est le fruit de sacrifice et de renoncement autant que de joie, jusqu'à ce que Jean-Baptiste Amadieu me donne la définition de l'autocensure, qui est une autocensure acceptée à contrecœur.

Quand il y a assentiment, il n'y a donc pas d'autocensure de l'écrivain. L'autocensure n'est donc pas l'exigence personnelle, la crucifixion de soi pour un grand accomplissement, mais une modification de son œuvre effectuée sans l'assentiment intime.

Il est bon de noter que l'assentiment, même intime, peut ne venir que postérieurement à l'autocensure. Ainsi, un auteur qui suit un ordre intimé par l'éditeur et qui, en fin de compte, en reconnaît la justesse.

IV

autocensures diverses (ésotérique, psychologique, d'intemporalité, de crédibilité).

La possibilité du pseudonyme

La censure ésotérique

Elle vise à entourer d'un rideau de fumée le sens profond d'un texte, le symbole essentiel, que seuls certains reconnaîtront, alors qu'une strate extérieur, exotérique, s'adresse à tous. Le double sens touche ainsi des publics ayant des niveaux de perception différents.

La censure psychologique

Pour ne pas devenir fou ou déprimé, ou pour ne pas tomber dans les raies de sa propre noirceur, tel le personnage incarné par Michel Simon dans Drôle de drame, auteur de romans noirs qui s'exclame, épouvanté, qu'à force d'écrire des choses aussi affreuses, elles finissent par arriver au sein de votre propre maison.

Personnellement j'ai fait un choix, celui de ne plus être déprimée, de laisser tomber cette romantico-déprime qui me faisait écrire d'une certaine façon et me rendait accroc à mon malheur et obligée de le nourrir pour savoir quoi écrire. J'ai perdu du temps, sur le plan de la "carrière", mais je suis heureuse d'avoir pris ce tournant vers la lumière, ou tout au moins vers l'équilibre.

L'autocensure pour l'intemporalité, l'universalité

Si on écrit pour un public à venir, de l'avenir, il faut songer à tout ce qu'il ne pourra pas comprendre : ainsi, des références implicites à des propos choquants d'un président de la république : quand bien même le monde entier en entend parler pendant un mois, et la France s'en souvient quelques années, il y a fort à parier que l'existence de ce président sortira bientôt de toutes les mémoires des générations à venir, que le scandale en question n'aura laissé aucune trace. Un roman truffé de références trop temporelles ne passera pas la barre des décennies, encore moins des siècles. Si, comme Yourcenar, on tente d'écrire pour durer, si, qu'on se foute ou non de la gloire posthume, on cherche à toucher l'universalité, il faut bien s'élever au-dessus du marasme mental de la société actuelle. Même Victor Hugo, dans le magnifique roman des Misérables, se laisse aller à une petite pique à l'endroit de son confrère Lebrun-Pindare ; pique qui nous vaut une note de bas de page et qui n'apporte rien au roman ni au lecteur, pique destinée uniquement à assouvir son mépris et glaner quelques ricanement ou quelques rictus de colère de ses contemporains.

L'autocensure pour être compris, ou cru...

Balzac raconte qu'il s'est inspiré d'une vraie histoire pour raconter celle du père Goriot ; mais, dans la réalité, les filles du monsieur étaient si méchantes et cruelles envers leur père qu'il a du atténuer cette facette de la réalité et réduire la cruauté des personnages pour accéder à la crédibilité. La réalité ne se soucie pas de réalisme, puisqu'elle est sûre d'exister, aussi dépasse-t-elle souvent les bornes de la fiction. Mais la fiction, pour être sérieuse, se doit de rester réaliste...

Quant à moi, je m'autocensure, mais en m'armant de patience, afin d'obtenir à la fois l'assentiment des autres et le mien. Autrement dit, je fais ce travail épineux de savoir ce qui est vraiment important pour moi dans mon projet. Cette essence doit rester vivante.

En suite je me demande : Quelles sont mes peurs, mes gênes, mes hontes, qui ne m'autorisent pas à publier, et quelles sont les réticences des autres (les éditeurs, la mode stylistique, la loi, la morale ambiante) ? Comment faire pour garder l'essentiel de ce que je veux dire et contourner ces obstacles personnels, éditoriaux, sociétaux, pourquoi pas légaux ? Il faut alors supprimer ou déguiser, transformer, sublimer tout ce qui pose problème pour aboutir à un assentiment personnel total conjugué à l'assentiment des autres. Ce travail, parfois ressemble à une torture, parfois devient plaisant, amusant, comme un jeu de pistes.

Dès lors, l'autocensure de l'écrivain, qui surgit pour prévenir la censure, éditoriale, légale ou sociale, et éviter d'en subir les conséquences, peut devenir un moyen d'améliorer considérablement sa production dès lors qu'on prend la peine de décrypter l'essence de son propos et de son style, et de la traduire en langue et en images admises par les autres.

Bien souvent, ces "censures latentes" ne concernent pas le fond d'un propos mais plutôt un mode romanesque qui n'est plus à la mode, une atmosphère morale et spirituelle dépassée... L'indicible n'est pas toujours le dit le plus puni. C'est souvent le plus méprisé.

V

La force de l'art et Comment Wang Fo fut sauvé – les critiques aux films de Lamorisse

Comment Wang Fo fut sauvé

La première des nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar, qui est aussi la seule qu'elle ait pris la peine de retravailler à l'intention d'un public spécifiquement enfantin, s'intitule Comment Wang Fo fut sauvée, et elle raconte l'histoire d'un peintre qui n'éprouve aucune intention de se rebeller ou de faire le moindre geste scandaleux. Profondément humble et respectueux des coutumes de son vieux pays, Wang Fo est un vagabond peintre, qui parcourt les routes et vit en vendant ses tableaux dans les villages et dans les villes. Or, sur l'ordre de l'empereur de Chine, il est arrêté et condamné à mort. Comment quelqu'un qui n'a pas désobéi et qui peint des paysages sans aucune velléité d'insolence, peut provoquer une telle réaction par le plus puissant des personnages du royaume ? Parce que son art est grand. Et la grandeur de l'art, elle-même, est une insulte à tout ce qui n'est pas artistique. Le créateur est une claque dans la gueule d'une créature, surtout quand elle se croit toute puissante. Et enfin, la beauté de l'art exalte de telles émotions que la réalité n'apparaît plus que comme un amas informe et inutile. Ainsi l'art, même lorsqu'il ne perturbe aucune règle de bienséance, constitue une provocation insupportable à certains esprits.

Et cette nouvelle de Yourcenar, inspiré d'un conte chinois, m'évoque ce débat qui eut lieu entre deux journaux américains ; le premier avait établi une liste des plus beaux films du monde pour les enfants, parmi lesquels figurait les deux merveilleux films d'Albert Lamorisse, Crin Blanc et Le ballon rouge. Le second s'était insurgé, déclarant que les films de Lamorisse sont dangereux pour les enfants. En effet, ils leur font croire que le monde est teinté de magie, qu'il est d'une merveilleuse beauté, que l'aventure y est possible et que les rêves se réalisent. N'est-ce pas criminel de piéger ainsi des esprits fragiles, de les plonger dans une crédulité qui ne rendra leur découverte du vrai monde que plus cruel et destructrice ?

Oh, mais, n'est-ce pas la puissance de l'art que de proposer une vision magique et magnifiée du monde ? Et cette beauté de Crin Blanc et du Ballon rouge, n'est-elle pas le nectar fabuleux qui sauvera les cœurs du désespoir ?

Je vote pour l'éternité d'Albert Lamorisse, cinéaste qui réalisa de merveilleux films pour l'enfance et mourut avant de terminer son premier film pour les grandes personnes.

(Lire : L'enfance, la civilisation et le monde sauvage)

VI

L'écrivain : un maillon dans une chaîne socio-économique

La censure de la mauvaise posture d'auteur :

Je fais un intermède au cours de cette réflexion d'un sérieux sans appel, pour avouer une autocensure récente, qui ne concerne pas le fond de mon écriture, mais la position dans laquelle j'écris. En ce moment j'ai un vis-à-vis depuis la chambre où je dors. J'ai pour l'habitude de me recoucher avec un café le matin et de travailler sur mon petit ordinateur portable dans mon lit. Or, dans les bureaux d'en face, les gens sont assis à l'ordinateur toute la journée ; moi allongée au fond de mon lit, je travaille autant qu'eux, mais j'ai peur de paraître infiniment lascive et paresseuse. Les gens (qui sont peut-être sur les réseaux sociaux en faisant semblant de travailler) vont sans doute croire que je ne suis qu'une oisive qui passe ses journées au lit à bayer aux corneilles sur des sites de rencontres. Alors je ne supporte pas cette vision extérieure de moi-même et je m'installe à mon bureau, où je travaille beaucoup moins bien le matin, pour ne pas avoir l'air de rester au lit toute la journée.

(à lire : Position délictuelle)

(à lire aussi : culpabilité et béatitude)

Pourquoi un artiste ne devrait-il pas s'auto-censurer ? Existe-t-il des auteurs libres ?

L'idée qu'un artiste doit être libre de s'exprimer selon son inspiration est aussi farfelue et récente que celle du mariage d'amour. Depuis la disparition du mariage de raison, d'affaires ou de convenance sociale, qui s'attelait à organiser la filiation d'une façon raisonnable et compréhensible pour les arbres généalogiques, que de divorces... C'était se tromper sur l'essence même du mariage (et du mot amour) que de croire que le mariage concerne les sentiments amoureux, et non l'alliance objective de deux pôles en vue de la création d'un nouveau continent familial. N'est-ce pas se tromper sur la fonction de l'artiste que de le délivrer de toute attache spirituelle (au sens vaste), sociale et économique ?

(Lire : L'amour, le guide et la mort)

L'art tient une fonction dans toute société ; en tentant de s'en affranchir, devient-il meilleur ?

Sur son blog, Patrick Loiseleur alias Papageno analyse finement, dans un billet aussi rapide que passionnant, la microsociologie de la musique contemporaine.

Il pose un certain nombre de questions pour cerner le statut de l'artiste :

Qui joue sa musique ?

Qui écoute sa musique ?

A quel usage est-elle surtout destinée ?

Quelles sont les attentes du public ?

Qui sont ses concurrents ?

J'ajouterai à ces judicieuses et pertinentes questions :

Comment est-il choisi ?

(En effet, "dans l'ancienne société", pour parler comme Chateaubriand, on n'avait pas toujours le droit de devenir artiste, profession soumise à une règlementation. Ainsi, la famille Bach avait quasiment le monopole de la musique dans sa ville, et si un une famille voulait inviter des musiciens pour agrémenter une fête, elle était tenue de faire appel à eux.

L'histoire des relations entre les patrons (mécènes) et les artistes italiens témoigne également d'obligations mutuelles. L'artiste était au service d'un mécène, qui avait des vues et un contrôle sur son œuvre, mais le mécène ne pouvait pas faire appel à n'importe quel artiste et se devait de soutenir les artistes de sa région, même à Rome, capitale du monde !)

Écrire professionnellement, en vue d'une carrière, c'est entrer dans la chaîne socio-économique et l'autocensure naît fatalement des conditions de cette chaine.

Le blogueur Papageno déploie son analyse avec vivacité, en voici quelques extraits :

Plutôt que de rester dans les considérations générales, observons quelques exemples. Voici le profil de Jean-Sébastien Bach en 1725 (il a 40 ans):

- Qui le paye ?

Les bourgeois de la paroisse St Thomas de Leipzig

- Qui joue sa musique ?

De jeunes garçons à qui il doit apprendre le chant, le violon, le solfège et le latin. Lui-même ou ses enfants, à l'orgue, au clavecin, ou au violon.

- Qui écoute sa musique ?

Toute la ville

- A quel usage est-elle surtout destinée ?

Liturgique

- Quelles sont les attentes du public ?

Une musique qui donne envie de croire en Dieu

- Qui sont ses concurrents ? Telemann et Haendel sont les plus célèbres, mais chaque église avait son Maître de musique chargé de composer et faire jouer une cantate chaque dimanche.

Voici celui de Ludwig van Beethoven cent ans plus tard, en 1825. Il a achevé la Neuvième Symphonie et n'écrit plus que des Quatuors et des Sonates pour piano. Les différences avec Bach sont si frappantes qu'il est inutile de les commenter davantage:

- Qui le paye ?

Des mécènes, aristocrates pour la plupart, qu'il traite tantôt avec mépris tantôt avec flagornerie.

- Qui joue sa musique ?

"Voila qui donnera bien du travail au pianistes dans 50 ans" se vante-t-il en remettant la sonate op 106 "Hammerklavier" à son éditeur.

- Qui écoute sa musique ?

Peu importe

- A quel usage est-elle surtout destinée ?

A témoigner d'un amour immense quoiqu'un peu abstrait pour l'humanité dans son ensemble

- Quelles sont les attentes du public ?

Aucune importance.

- Qui sont ses concurrents ?

Il n'en a aucun et il le sait.

Quelques années plus tard, voici Paganini (j'aurais pu choisir Liszt aussi bien), prototype du virtuose-compositeur romantique:

- Qui le paye ?

Le public

- Qui joue sa musique ?

Lui-même

- Qui écoute sa musique ?

La bourgeoisie, nouvelle classe dominante

- A quel usage est-elle surtout destinée ?

Au concert

- Quelles sont les attentes du public ?

On en veut pour son argent ! Il faut que la virtuosité soit excessive et éboulissante

- Qui sont ses concurrents ?

Les autres virtuoses

(...)

En ce début de XXIe siècle, voici le profil d'un compositeur étiqueté "contemporain" et qui marcherait pas trop mal:

- Qui le paye ?

Les contribuables français

- Qui joue sa musique ?

De (très) bons professionnels.

- Qui écoute sa musique ?

Les abonnés de l'Inter-Contemorain

- A quel usage est-elle surtout destinée ?

A faire carrière

- Quelles sont les attentes du public ?

du Boulez, ou pas loin

- Qui sont ses concurrents ?

les autres élèves et disciples de Boulez

Voici celui d'un compositeur de musique de cinéma:

- Qui le paye ?

Surtout la SACEM via la contribution obligatoire de 8 centimes par billet vendu

- Qui joue sa musique ?

Des cachetonneurs pas cher

- Qui écoute sa musique ?

Des millions de gens

- A quel usage est-elle surtout destinée ?

Servir l'image qui reste maîtresse du tempo. En jouant sur les clichés, émettre des signaux pour faire comprendre au public que c'est le moment de sortir les mouchoirs.

- Quelles sont les attentes du public ?

comme au MacDo: du mou, du gras et du sucré

- Qui sont ses concurrents ?

nombreux

(à lire, sur le Journal de Papageno : Microsociologie de la musique contemporaine)

Jongler avec les rôles

« Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres ».

Étienne de La Boétie

J'ai hérité, de ce phénomène complexe qu'est mon père, le goût des alexandrins. J'aime particulièrement la poésie soumise à leur censure césurale et hémistichiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce passe-temps exigent n'est pas à la mode. Plutôt que de me plaindre, je compose une œuvre alexandrine à l'écart des regards, sans chercher d'autre approbation que celle de cette adolescente qui aimait tant les alexandrins et qui m'a cédé la place à la fin de l'ère acnéïque.

À l'autre bout de l'écriture, mon travail de scénariste en séries pour la télévision exigeait le renoncement inverse : j'étais ouvrière spécialisée d'une série télévisuelle, et et renonçai à toute expression personnelle pour servir la série (médiocre), dans le but d'être payée par la maison de production audiovisuelle.

L'une des meilleures façons d'être libre est d'user d'un pseudonyme pour écrire certaines choses. Il n'est plus besoin alors de modifier le texte, on le garde tel quel et on change le nom de l'auteur !

Ces trois types d'écriture (les alexandrins qui n'intéressent plus personne, la série télévisuelle qui glane des millions de spectateurs sans discernement, l'écriture d'une oeuvre sincère qui se cache derrière un pseudonyme, révèlent le rapport entre l'(auto)censure et la signature.

La publication anonyme (qui se rapproche de celle sous pseudonyme) et l'écriture collective en ligne (dans des projets de romans collectifs sur Internet, ou sur les wikiencyclopédies) ajoutent encore des possibles dans la relation entre le créateur, la signature du texte et la censure.

Laurence Bordenave, présente dans la salle Celan de l’École Normale Supérieure, se demande si le journal intime ne constitue pas pour l'écrivain un moyen judicieux d'écrire sans autocensure à ses heures perdues.

La confrérie de Baude Fastoul, fut créé précisément pour vivre une écriture libre. Or, si je n'y déploie pas la même auto-censure que ce qui est destiné à être lu de mon vivant, j'en exerce une tout de même, vis-à-vis des gens que j'aime (ne pas ternir leur image) et de ma propre image (écrire correctement, faire en sorte que la vérité d'être ne nuise pas trop à l'image que pourront avoir mes hypothétiques lecteurs du futur).

VII

La censure « pour enfants »

« Les publications pour la jeunesse » : censure morale et censure anti-moraliste

En France, une loi de 1949 encadre les publications destinées à la jeunesse.

- Ce n'est pas de la censure, m'expliquait un recteur de l'Education Nationale à qui il incombait de feuilleter des monceaux de bouquins à destination d'un public jeune, afin d'en signaler les éventuels éléments qui contreviennent à la loi.

Pourquoi ne pas assumer une censure si on l'approuve ? Une censure est une censure. Je ne suis pas pour la liberté totale d'expression (puisque je pense que l'insulte personnelle d'en relève pas) ; j'assume mon opinion, qui consiste à soutenir la censure des insultes nominatives. Le fait que cette censure des insultes nominatives proviennent d'intentions louables d'en altère pas le caractère prohibitif vis-à-vis de la liberté d'expression.

Les enfants sont les principaux destinataires de la censure, qui prend souvent la forme d'un amoindrissement - amoindrissement du style, de la violence, de la pensée.

L'on considère la littérature enfantine, non pas comme un art à leur disposition, mais comme une manière de formater leur cerveau.

Ah ! les vies de saints où l'on passe rapidement sur les péchés du saint, sur ses crises mystiques impliquant violence et désespoir, pour décrire un homme ou une femme très très gentil, extrêmement repentant, et toujours de bonne volonté. De nombreuses bandes dessinées mettant en scène Sainte Thérèse de Lisieux ou Sainte Bernadette Soubirous en font ainsi de sottes cruches bigotes qu'elles n'étaient pas.

Dans la droite lignée de ces vies de saints, ou des livres patriotiques de la troisième République, les petits catéchismes du politiquement correct laïc des années 2000 ("Jean a deux mamans" ; « Mon ami vient d'un autre pays », et autres ouvrages d'une "bibliothèque de la tolérance" abondamment diffusée par les bibliothèques et les écoles), ne sont que des leçons de morale déguisées en livres de distraction.

Ce n'est pas l'existence d'un catéchisme qui me gêne, mais l'absence de toute beauté, de toute profondeur que ses exécutions contiennent.

Deux camarades de faculté, originaires de la Nouvelle-Calédonie, nous avaient raconté, au creux d'un bar de la mystérieuse rue Pascal, que dans leur village, quelques contes accompagnaient la vie humaine entière. L'enfant écoutant le conte raconté par le vieux grand-père autour du foyer, en retire de fabuleuses histoire d'animaux, d'aventure, de découverte du monde inconnu, de rencontres. Il grandit ; l'adolescence surgit ; le conte alors, le vieux conte ressassé, revêt une autre dimension, qui épouse les troubles de l'âge tendre et les questionnements existentiels naissants. Les années passent ; le jeune adulte perd son père. Telle scène du conte surgit dans son cœur alors qu'il contemple le corps aimé privé de vie. Le conte dévoile son ampleur. Et puis la femme est choisie ; l'enfant naît. Et le premier cri fait écho encore au vieux conte. Un tel conte, n'est ni "littérature à destination de la jeunesse", ni "littérature familiale", il est littérature pure, comme les histoires de Gilgamesh, de l'Iliade et de l'Odyssée, de la Bible, de la Table ronde ou comme le Roman de Renart. Nul besoin d'expliciter les faits aux enfants, qui comprennent ce qu'ils peuvent avec joie ; nul besoin d'en priver les grandes personnes, qui y trouvent matière à se nourrir pour plusieurs vies.

(Lire : Une enfance littéraire française

Lire : L'invitation au Voyage II)

L'art est puissant ; il contient de quoi substantiver les besoins intellectuels, spirituels, moraux de l'enfant comme de l'homme. Les catéchismes, pieux ou laïcs, n'élèvent l'esprit que s'ils contiennent une essence d'art. Tout le reste est moralisme de bas étage, voué à formater des zombies ou à être rejetés violemment par ceux qui se rendent compte qu'ils en ont été indument nourris.

La comtesse de Ségur :

Il est savoureux de réaliser que celle que notre époque qualifie souvent de "trop moraliste", madame la comtesse Sophie de Ségur, subit les foudres de notre propres moralisme de l'an 2000.

Ainsi, Pauvre Blaise censuré par les Editions Max Milo (deux chapitres caviardés) en 2011.

Jeannine de Cardaillac, directrice éditoriale du secteur jeunesse chez cet éditeur, a tenté d'expliquer cette censure par des bons sentiments (mais quelle censure n'est pas inspirée par des cascades de bons sentiments ?) :

“Il serait dommage de s’affronter là où l’intention était d’apaiser.

En prenant la décision, réfléchie, de supprimer les deux chapitres de Pauvre Blaise, celui qui raconte la noyade d’un enfant et celui de la première communion, notre démarche n’était ni de critiquer, ni de blâmer, ni de marquer notre réprobation face à des propos de dimension aussi religieuse que spirituelle.

Notre volonté était plutôt de remettre ce texte, au sens moral élevé, dans les mains des enfants d’aujourd’hui en tentant de l’adapter à son contexte contemporain.

En effet, la déferlante d’informations dramatiques que reçoivent les enfants aujourd’hui par les biais des médias multiples, ne leur permet pas toujours de gérer l’impact d’une telle violence. Souvent seuls chez eux, ou pas toujours bien accompagnés, ils ruminent ces drames dont ils se sentent souvent coupables et qu’ils aspirent à réparer.

Le chapitre de la noyade serait donc venu s’ajouter à cette pile déjà conséquente. Il n’a pas de relation directe avec Jules et Blaise et nous nous sommes dit qu’il n’était peut-être pas indispensable d’ajouter un poids supplémentaire à la perception des souffrances des autres : les jeunes d’aujourd’hui portent déjà un solide fardeau.

Pour ce qui est du chapitre de la communion, pas l’ombre d’une condamnation dans notre choix. Mais plutôt une volonté de donner une chance à ce texte d’entrer dans les écoles où un débat sur la religion, aurait pu mal évoluer et provoquer quelques dérives, s’il était reçu comme imposé.

Plutôt que d’ouvrir sur la démonstration d’une cérémonie strictement catholique, nous nous sommes dit qu’il serait peut-être plus riche et plus large de laisser s’ouvrir le débat dans les classes : chaque élève, suivant sa confession, pourrait exprimer de quelle façon il trouve les outils pour se tenir debout face aux épreuves qu’il rencontre.

Il y avait, évidemment, le risque d’en recevoir la critique. Mais, si cette critique doit renvoyer nos détracteurs au texte original et intégral de la Comtesse de Ségur, ce serait pour nous une belle victoire : celle d’avoir redonné son actualité à un récit à la valeur morale et de dimension universelle, en provoquant le désir de le lire et relire sous toutes ses formes d’adaptations et de parutions.”

En 2006, Hachette avait censuré les Mémoires d'un âne de ladite comtesse, de façon plus élégante, puisqu'il prévenait le lecteur et donnait l'étendue et la raison de la censure :

L'avertissement au lecteur était le suivant :

“L’éditeur a pensé préférable de modifier le nom d’un personnage des Mémoires d’un âne. Dans le texte original, Madame Grivet, la marchande malhonnête, s’appelait Madame Juivet. De fait, au 19è siècle, l’antisémitisme était un préjugé largement répandu dans l’ensemble de la société : il était donc acceptable de publier des livres hostiles à l’égard des Juifs, décrivant, par exemple, ces derniers comme des gens avides. De telles représentations n’étant, aujourd’hui, plus admissibles, l’éditeur a préféré attribuer un nouveau nom sans connotation raciste, à la fourbe commerçante.”

L'enfant entre les mains desquelles on mettait le livre n'était pas pris pour un idiot ; il savait que le texte avait été modifié, et en connaissait la raison.

Chez des amis, dans un pavillon de la banlieue de Tours, je lisais un extrait des Petites filles modèles dans une version abrégée et mise en image. A l'endroit où, dans la version originale, Madame de Fleurville propose du vin à sa fille, dans cette adaptation il s'agissait de jus d'orange. Censure ridicule, qui témoigne d'une vision très anachronique du monde, le jus d'orange étant un produit courant extrêmement récent, et qui prive l'enfant d'une compréhension du passé, qu'il aurait du mener, par une analyse personnelle sur les changements de mœurs (tout enfant en est capable) ; en outre, s'il fallait intervenir, on aurait pu expliquer que, avant d'avoir l'eau courante potable, on coupait l'eau à boire avec du vin pour la désinfecter.

Sophie-Louise Heywood, spécialiste britannique de la comtesse de Ségur, remarque que la censure de la comtesse par Hachette n'est pas nouvelle : elle date du temps où la comtesse elle-même négociait avec son éditeur pied à pied pour conserver certains passages.

Le club des 5 : « traduction revue »

Sophie Heywood indique en outre que les éditions Hachette, qui possèdent les droits d'Enid Blyton, ont refusé l'accès public à ses archives, en raison certainement des réécritures abusives qu'ils pratiqueraient en interne sur les textes. De fait, dans la refonte de la Bibliothèque rose, la "traduction revue" que la maison d'édition propose fait tomber les bras.

Je ne pourrai faire mieux que le blogueur de Celeblog, qui nous offre un passionnant article intitulé « Le club des 5 et la baisse de niveau » (2011). Outre que le texte, au passé simple dans la traduction traditionnelle, est entièrement converti au temps présent, que les descriptions sont abrégées et les dialogues tronquées, les romans sont politiquement-corrigés, dans le sens, par exemple, d'une meilleure répartition des taches domestiques et des scènes d'aventure entre les garçonnets et les fillettes.

Ils passèrent une heure à discuter, puis le soleil disparut dans un flamboiement d'incendie, et le lac refléta de merveilleux tons de pourpre et d'or.

Devient :

Ils passent encore une heure à discuter, puis le soleil disparaît derrière les sommets alpins, et le lac prend des reflets dorés.

En outre : le titre des Saltimbanques est transformé en Cirque de l'étoile. Le rapport des gens du voyage au vol, au cœur du roman d'origine, et malgré une complexité intéressante, est éliminé. Ces éléments tout sens au scénario qui devient faiblard, gentillet, sans sel.

C'est parce qu'il s'agit de « littérature jeunesse » qu'aucune association d'auteur ne se lève pour invoquer le droit moral de l'auteur mort !

(à lire sur Celeblog : Le club des 5 et la baisse du niveau)

VIII

Frustration, excitation et créativité

Quel est le lien étrange entre la frustration et la création ?

Pourquoi aime-t-on le secret ? Pourquoi regarde-t-on des films tristes ou des films d'horreur ? Pourquoi aime-t-on les histoires de guerre ? Pourquoi regrette-t-on parfois de vivre une vie trop douce, qui paraît terne ? Le conflit est source de joie, aussi, car il est source de motivation. Et la censure peut provoquer, attiser l'envie d'écrire, de la déjouer. C'est quand on est enfermé qu'on cherche la porte de sortie.

Mais, surtout, pourquoi nous admirons tant ces héros écrivains qui subissent la censure féroce, sur lesquelles pleuvent des sentences cruelles, des exils, des coups ? Parce que leur courage nous impressionne, la beauté sacrificielle de leur personnalité nous exalte, et surtout, parce que nous devinons que leur œuvre doit beaucoup à leur chemin de croix. Nourrie de l'opposition, de la révolte, de la dictature, elle crève les murs et éclate de liberté.

(à lire : Les dictatures douces et La traversée d'une époque troublée)

Tout ceci fut exprimé dans la salle Celan de l'Ecole Normale Supérieure le mercredi 7 mai 2014 à l'aimable invitation de Jean-Baptiste Amadieu au cours de son séminaire Littérature, Censure et Autocensure, en présence de quelques charmants auditeurs, alors qu'il pleuvait et soleillait alternativement sur les rues du cinquième arrondissement.

| Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

dimanche, 12 janvier 2014

18 juillet 1573. Véronèse comparaît devant la Sainte Inquisition

Véronèse avait livré son tableau - une commande des Dominicains vénitiens de San Giovanni - représentant La Cène ; quelque temps plus tard, l'Inquisition invita les commanditaires à exiger de Véronese une modification, qui consistait à remplacer un personnage de chien par Sainte Marie-Madeleine. Le peintre refusa.

Il fut convoqué au tribunal de l'Inquisition. En effet, il avait pris des libertés avec la vérité historique, c'est-à-dire le texte de la Bible, pour ajouter des personnages fantasques (un fou, un perroquet, des chiens, des nains), personnages qui éloignaient le tableau d'une représentation de la vérité tout en pointant les imperfections de la Création divine, soulignant mesquinement que Dieu avait aussi créé les nains et les fous. Par ailleurs, les hommes armés du tableau portaient un uniforme qui rappelait celui des hommes du Saint Empire germanique, l'ennemi allemand. Enfin, comble de l'insolence, Véronèse a représenté les visages de confrères (Dürer, le Titien, le Tintoret, Bassano, et même ses propres traits) sur les personnages du tableau.

Au terme du procès, Véronèse fut obligé de modifier le tableau et de changer son titre. Ce n'était plus la Cène, événement fondamental de l'Evangile, fondateur de la messe et cœur du catholicisme, mais Le repas chez Levi, scène non moins évangélique, mais plus triviale, dans laquelle Matthieu (alias Lévi) festoie chez lui avec des amis.

Ci-dessous, nous reproduisons un extrait de son procès.

Le juge. — Avez-vous connaissance des raisons pour lesquelles vous avez été appelé ?

Le peintre. — Non.

Le juge. — Vous imaginez-vous quelles sont ces raisons ?

Le peintre. — Je puis bien me les imaginer.

Le juge. — Dites ce que vous pensez à cet égard.

Le peintre. — Je pense que c’est au sujet de ce qui m’a été dit par les Révérends Pères, ou plutôt par le prieur du couvent des saints Jean et Paul, prieur de qui j’ignorais le nom, lequel m’a déclaré qu’il était venu ici, et que Vos Seigneuries Illustrissimes lui avaient commandé de devoir faire exécuter dans le tableau une Madeleine au lieu d’un chien, et je lui répondis que fort volontiers je ferais tout ce qu’il faudrait faire pour mon honneur et l’honneur du tableau ; mais que je ne comprenais pas que cette figure de la Madeleine pût bien faire ici, et cela pour beaucoup de raisons que je dirai aussitôt qu’il me sera donné occasion de les dire.

Le juge. — Quel est le tableau dont vous venez de parler ?

Le peintre. — C’est le tableau représentant la dernière cène que fit Jésus-Christ avec ses apôtres dans la maison de Simon.

Le juge. — Où se trouve ce tableau ?

Le peintre. — Dans le réfectoire des frères des saints Jean et Paul.

Le juge. — Est-il à fresque, sur bois ou sur toile?

Le peintre. — Il est sur toile.

Le juge. — Combien de pieds mesure-t-il en hauteur ?

Le peintre. — Il peut mesurer dix-sept pieds.

Le juge. — Et en largeur ?

Le peintre. — Trente-neuf environ.

Le juge. — Dans cette cène de Notre-Seigneur, avez-vous peint des gens ?

Le peintre. — Oui.

Le juge. — Combien en avez-vous représenté, et quel est l’office de chacun ?

Le peintre. — D’abord le maître de l’auberge, Simon; puis, au-dessous de lui, un écuyer tranchant, que j’ai supposé être venu là pour son plaisir et voir comment vont les choses de la table. Il y a beaucoup d’autres figures, que je ne me rappelle d’ailleurs point, vu qu’il y a déjà longtemps que j’ai fait ce tableau.

Le juge. — Avez-vous peint d’autres cènes que celle-là ?

Le peintre. — Oui.

Le juge. — Combien en avez-vous peint, et où sont-elles ?

Le peintre. — J’en ai fait une à Vérone pour les révérends moines de Saint-Lazare; elle est dans leur réfectoire. Une autre se trouve dans le réfectoire des Révérends Pères de Saint-Georges, ici, à Venise.

Le juge. — Mais celle-là n’est pas une cène, et ne s’appelle d’ailleurs pas la Cène de Notre-Seigneur.

Le peintre. — J’en ai fait une autre dans le réfectoire de Saint-Sébastien, à Venise, une autre à Padoue, pour les Pères de la Madeleine. Je ne me souviens pas d’en avoir fait d’autres.

Le juge. — Dans cette cène que vous avez faite pour Saints-Jean-et-Paul, que signifie la figure de celui à qui le sang sort par le nez ?

Le peintre. — C’est un serviteur qu’un accident quelconque a fait saigner du nez.

Le juge. — Que signifient ces gens armés et habillés à la mode d’Allemagne, tenant une hallebarde à la main ?

Le peintre. — Il est ici nécessaire que je dise une vingtaine de paroles.

Le juge. — Dites-les.

Le peintre. — Nous autres peintres, nous prenons de ces licences que prennent les poètes et les fous, et j’ai représenté ces hallebardiers, l’un buvant et l’autre mangeant au bas de l’escalier, tout près d’ailleurs à s’acquitter de leur service; car il me parut convenable et possible que le maître de la maison, riche et magnifique, selon ce qu’on m’a dit, dût avoir de tels serviteurs.

Le juge. — Et celui habillé en bouffon, avec un perroquet au poing, à quel effet l’avez-vous représenté dans ce tableau ?

Le peintre. — Il est là comme ornement, ainsi qu’il est d’usage que cela se fasse.

Le juge. — A la table de Notre-Seigneur, quels sont ceux qui s’y trouvent ?

Le peintre. — Les douze Apôtres.

Le juge. — Que fait saint Pierre, qui est le premier ?

Le peintre. — Il découpe l’agneau pour le faire passer à l’autre partie de la table.

Le juge. — Que fait celui qui vient après?

Le peintre. — Il tient un plat pour recevoir ce que saint Pierre lui donnera.

Le juge. — Dites ce que fait le troisième ?

Le peintre. — Il se cure les dents avec une fourchette.

Le juge. — Quelles sont vraiment les personnes que vous admettez avoir été à cette cène ?

Le peintre. — Je crois qu’il n’y eut que le Christ et ses apôtres; mais lorsque, dans un tableau, il me reste un peu d’espace, je l’orne de figures d’invention.

Le juge. — Est-ce quelque personne qui vous a commandé de peindre des Allemands, des bouffons et autres pareilles figures dans ce tableau ?

Le peintre. — Non, mais il me fut donné commission de l’orner selon que je penserais convenable ; or, il est grand et peut contenir beaucoup de figures.

Le juge. — Est-ce que les ornements que vous, peintre, avez coutume de faire dans les tableaux ne doivent pas être en convenance et en rapport direct avec le sujet, ou bien sont-ils ainsi laissés à votre fantaisie, sans discrétion aucune et sans raison?

Le peintre. — Je fais les peintures avec toutes les considérations qui sont propres à mon esprit et selon qu’il les entend.

Le juge. — Est-ce qu’il vous paraît convenable, dans la dernière cène de Notre Seigneur, de représenter des bouffons, des Allemands ivres, des nains et autres niaiseries ?

Le peintre. — Mais non…

Le juge. — Pourquoi l’avez-vous donc fait ?

Le peintre. — Je l’ai fait en supposant que ces gens sont en dehors du lieu où se passait la cène.

Le juge. — Ne savez-vous pas qu’en Allemagne et autres lieux infestés d’hérésie, ils ont coutume, avec leurs peintures pleines de niaiseries, d’avilir et de tourner en ridicule les choses de la sainte Église Catholique, pour enseigner ainsi la fausse doctrine aux gens ignorants ou dépourvus de bon sens ?

Le peintre. — Je conviens que c’est mal , mais je reviens à dire ce que j’ai dit, que c’est un devoir pour moi de suivre les exemples que m’ont donnés mes maîtres.

Le juge. — Qu’ont donc fait vos maîtres? Des choses pareilles peut-être?

Le peintre. — Michel-Ange, à Rome, dans la chapelle du Pape, a représenté Notre-Seigneur, sa mère, saint Jean, saint Pierre et la cour céleste, et il a représenté nus tous les personnages, voire la Vierge Marie, et dans des attitudes diverses que la plus grande religion n’a pas inspirées.

Le juge. — Ne savez-vous donc pas qu’en représentant le jugement dernier, pour lequel il ne faut point supposer de vêtements, il n’y avait pas lieu d’en peindre ? Mais dans ces figures, qu’y a-t-il qui ne soit pas inspiré de l’Esprit-Saint ? Il n’y a ni bouffons, ni chiens, ni armes ni autres plaisanteries. Vous paraît-il donc, d’après ceci ou cela , avoir bien fait en ayant peint de la sorte votre tableau, et voulez-vous prouver qu’il soit bien et décent ?

Le peintre. — Non, très-illustres seigneurs, je ne prétends point le prouver, mais j’avais pensé ne point mal faire; je n’avais point pris tant de choses en considération. J’avais été loin d’imaginer un si grand désordre, d’autant que j’ai mis ces bouffons en dehors du lieu où se trouve Notre-Seigneur.

Ces choses étant dites, les juges ont prononcé que le susdit Paul serait tenu de corriger et d’amender son tableau dans l’espace de trois mois à dater du jour de la réprimande, et cela selon l’arbitre et la décision du tribunal sacré , et le tout aux dépens dudit Paul.

Et ita decreverunt omni melius modo.

Pour approfondir :

La censure est de retour, d'Emmanuel Alloa (Magazine du Jeu de Paume, été 2013)

Pour un monde sans respect, d'Yves Bonnardel

Le discours de la servitude volontaire, d'Etienne de La Boétie

Comment Wang Fo fut sauvé, court métrage de René Laloux d'après Yourcenar

Main basse sur la mémoire, les pièges de la loi Gayssot

La déforestation du langage, sur Périphéries

"Lorsqu'ils sont venus chercher Dieudonné" (sur un blog intitulé Descartes)

Publié dans Fragments, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 25 juin 2011

Aime-moi (baise-moi ?), Matelot

Le seul roman de gare entièrement lu devant une cour suprême très sérieuse.

Robert Close. Plusieurs personnes s’appelèrent Robert Close, parmi lesquelles un écrivain australien. J’ai découvert Close lorsque mon amie Laure T m’annonça qu’elle allait jeter des tas de livres sans intérêt qu’elle avait récupérés dans le grenier de ses grands-parents. Je lui ai interdit de le faire. Je lui ai proposé de prendre ses livres en dépôt tout le temps qu’elle voudrait.

Elle m’amena donc des livres très à la mode dans les années 20 et 30 (du vingtième siècle). Deux types de livres se dégagèrent : des histoires à l’eau de rose, tendance scabreuse, et des histoires édifiantes. Les premières furent sans doute achetées sur les quais de gare et dans les kiosques populaires ; les secondes furent données, comme prix, à des écoliers et étudiants disciplinés, ou encore achetées à la kermesse chrétienne du village. La plupart de ces livres sont nullissimes, d’un point de vue littéraire. Ils n’en demeurent pas moins passionnants, témoins d’une mentalité qui a disparu mais qui devait baigner toute la France de ce temps-là. Imaginez que, dans presque cent ans, quelqu’un retrouve et lise notre bibliothèque, ou celle de nos voisins. L’ensemble des livres de fiction les plus vendus dans les années 2000. Ce lecteur du futur aurait sans doute profondément pitié de l’indigence intellectuelle et artistique de nos contemporains ; il serait probablement fasciné par la morale ambiante, dans ses relents politiques, sociaux, affectifs…

Parmi, donc, ces livres que j’ai stoqués dans mes toilettes, l’un, en anglais, affichait une couverture amusante à force d’être sulfureuse. Le titre, « love me sailor », ne manque pas de piquant romantique. Je décidai de le lire, mais ne le fis pas. Pourtant, à force de voir cet objet sous mes yeux à chaque fois que j’avais trop bu, je finis, dans un moment d’ennui ou d’absence, par taper le titre et le nom de l’auteur sur Internet. C’est ainsi que je vis que Love me sailor fut lu, en entier, pendant de longues heures, devant une cour de justice. Le livre, et à travers lui son auteur, ou peut-être au contraire, l’auteur et à travers lui son livre, passaient en justice pour obscénité.

En 1946, un an après sa sortie, le livre fit l’objet d’un retentissant procès qui se termina devant la cour suprême de la ville de Victoria. Robert Close, qui avait raconté l’histoire d’une femme-proie embarquée seule au milieu de marins déchaînés, sur une mer déchaînée, sur un bateau passif, fut condamné à trois mois de prison et une amende. Il fit finalement, grâce à un passage en appel, dix jours de prison et préféra après cette histoire venir vivre en France quelque temps.

Contempler des hommes en longues robes judiciaires, sans aucun humour, persuadés de sauver les jeunes gens en interdisant, au cours d’un procès retentissant, un livre qui les attirera évidemment d’autant plus ; entendre son livre (frappé ensuite d’interdiction en Australie) être lu, pendant plusieurs heures devant une cour suprême, voilà ce que n’aurait pas dénigré le Zénon de l’œuvre au noir, de Yourcenar, ou encore Giordano Bruno le Nolain, ou Voltaire, et tous ceux qui contemplent les juges moraux avec le recul des libres-penseurs.

Voilà l’histoire de la censure, sans cesse recommencée, qui croit toujours qu’elle porte un autre nom que « censure » et qu’elle est l’urgence du Bien face à la prolifération du mal. Loi Gayssot, loi Taubira, loi 49 sur les publications destinées à la jeunesse, loi Evin, lois de censure vous ne serez jamais abolies, vous serez toujours renouvelées par les infatigables sauveurs du monde.

Edith de CL

Publié dans Clair-obscur, La place | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |