jeudi, 26 février 2015

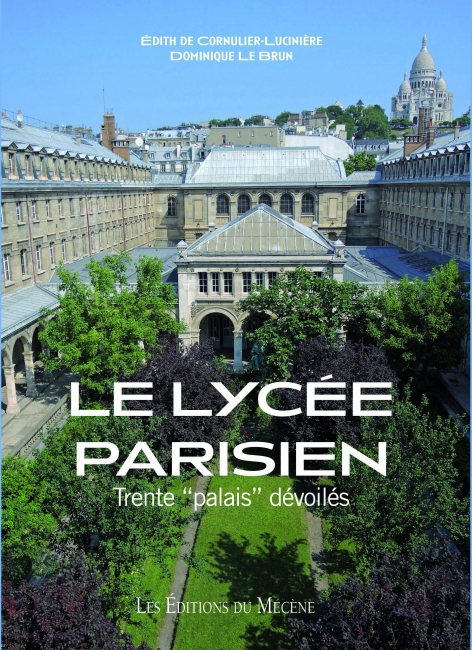

Le lycée parisien, un personnage secondaire de choix

Devant les façades sombres et froides piquées du drapeau français, se dissimulent de véritables palais urbains dédiés aux adolescents.

Les lycées de Paris constituent un patrimoine inconnu du public. Anciennes institutions du haut Moyen Âge, casernes d'éducation voulues par Napoléon, bâtisses égrenées par la troisième République conquérante, fleurons Art Déco des Années Folles, concepts bétonnés de la modernité des années 1960 : ces monuments seront un jour les témoins intimes de l'épopée de la jeunesse française.

Voyage dans les arcanes de la ville, dans les affres de l'Histoire et dans les grandeurs d'un projet collectif français déchiré entre l'égalité et l'élite. Le lycée parisien reflète les ivresses et les tourments d'un rêve éducatif transmué en réalité nationale.

Textes d'Edith de Cornulier, photographies de Dominique Le Brun

Editions du Mécène, janvier 2015

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 23 avril 2014

Sébastianisme et légende noire

Ceci est un blog intime, où je laisse déborder les flots cascadeurs de mon âme tourbillonnante. Adeptes de scories étalées au grand jour et de salaces épisodes nocturnes, vous venez et revenez sans cesse lire l'histoire de mon coeur dans ces pages poussiéreuses.

J'ai l'air d'avoir tout dit, mais je n'ai pas encore dit ce qui doit être dit.

Je confesse éprouver quelque fascination pour le sébastianisme et la légende noire. Je l'avoue : si j'étais portugaise, je le serais sébastianiste, et j'attendrais le Prince Endormi, le Prince Caché, tout au fond de mon cœur. En dépit du bon sens et de ma confiance dans le progrès rationnel, je saurais, au tréfonds de mon être, que Dom Sébastien est vivant et qu'il reviendra.

Je n'oublie pas qu'à l'Espagne, au cours d'une année de douleur et d'amour, j'ai volé une portion d'huile essentielle de sa Leyenda negra.

Les pays morts ressusciteront. Les anciennes puissances renaîtront de leurs cendres. Phénix, tu m'appelles !

Voilà, mes amis, le fond de mon âme. Elle est noire comme la lune aux rayons glacés qui réchauffent plus que tous les soleils. Sachez, et surtout, ne dites rien à personne, ne me dites rien à moi. Ne m'en parlez jamais. Qui sait la violence des mots quand ils dévoilent ce qui devait être tu ?

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 16 septembre 2013

Profession : auteur

« Dat veniam corvis, vexat censura columbas »

Juvénal

La censure pardonne aux corbeaux et tourmente les colombes

Le plus ancien écrivain du monde traça le premier une ligne d'écriture fictionnelle sur un support quelconque ; il se perd dans la nuit des temps.

Le premier auteur du monde apposa sa signature au bas de sa composition. Il s'agit peut-être de la prêtresse Enheduanna. Elle vivait dans l'empire mésopotamien d'Akkad, il y a quarante-quatre siècles.

Bâtisseurs anonymes de cathédrales littéraires, auteurs auréolés à jamais de la gloire qui entoure leur œuvre, tels furent les deux types d'écrivains qui nous précédèrent.

En ce début du deuxième millénaire, l'auteur, de façon paradoxale, emprunte deux voies qu'il subit plutôt qu'il ne les choisit. Il professionnalise son statut dans ses relations avec ses employeurs (grâce à une normalisation des types de contrats) et avec l'administration française (qui peaufine son statut social), en même temps qu'assailli par les vagues de fragilisation du droit d'auteur, il se dissout à la fois dans l'industrialisation de la production et dans la gratuité et l'anonymat qui ont émergé sur Internet.

L'étymologie d'auteur évoque l'autorité. L'auteur est le maître de son œuvre ; il répond d'elle, elle témoigne de lui. L'étymologie de profession signifie «déclaration publique », la profession est ce que l'on est publiquement, vis-à-vis de l’État.

L'écrivain peut être méconnu ; l'auteur est reconnu, au moins administrativement. De même qu'un médiateur social employé par la mairie est un agent officiel, tandis qu'un habitant du quartier jouant un grand rôle de cohésion par son charisme et sa présence attentive à chacun, n'est pas un professionnel, quand bien même il est plus efficace. Ce qui les distingue, c'est leur statut – et les droits et les devoirs qu'il impose.

Ce statut, qui l'a souhaité ? On peut dire qu'il est né de l'emprise administrative. Il n'existe pas de zones hors d'elle : dès lors, l'auteur attrapé dans les mailles du filet s'est engagé pour participer à la définition de son propre statut.

Face à la définition flottante de l'auteur, l'administration française a failli échapper à sa propre règle qui stipule qu'un devoir est corrélé par un droit. Ponctionné à la source, au même titre qu'un salarié, l'auteur tout d'abord a voulu faire cesser cette ponction - sans succès. Il a donc réclamé les droits qui y sont associés, comme pour toutes les autres professions.

Mais comment distinguer l'auteur amateur de l'auteur professionnel ?

Sur le plan contractuel, on n'observe aucune différence. Le contrat d'édition traite chaque auteur sur un plan professionnel : tout auteur publié à compte d'éditeur a franchi le pas de la professionnalité.

Sur le plan administratif, c'est la somme d'argent gagnée qui les départit. À partir d'une certaine somme annuelle (un peu moins de 8500 euros en 2013), l'auteur est perçu comme un professionnel. En deçà, il est assujetti certes à des cotisations, sans pour autant qu'elles lui ouvrent tous les droits personnels. Au-delà, il est supposé s'affilier à l'Agessa et dépend donc de la Sécurité sociale des auteurs et artistes. Le voilà professionnel, qu'il le veuille ou non. Dès lors, il peut cotiser à une retraite complémentaire, qui répond du doux nom de RAAP (Régime des Artistes et Auteurs Professionnels, financé en partie par le droit de prêt en bibliothèque, géré par la SOFIA).

Aux portes de la profession, l'auteur assujetti partage certains droits : s'il a gagné au moins 9000 euros de droits d'auteur au cours des trois dernières années, il bénéficie comme ses confrères d'une formation continue.

L'actualité brûlante de l'édification de notre statut risque de faire bouger les lignes de distinction entre l'auteur assujetti et l'auteur affilié, entre l'amateur et le professionnel.

En ce moment même, plusieurs dossiers retiennent l'attention. Parmi eux, évoquons la fusion administrative en cours, entre le régime des artistes et celui des auteurs. Soulignons aussi les négociations autour de la caisse de retraite : parce qu'un prélèvement à la source qui n'aboutit pas à une ouverture de droits s'apparenterait à du racket, les auteurs ont mené un combat pour que la cotisation vieillesse soit universelle, et pas seulement réservée aux auteurs affiliés.

Sur le plan social, cette professionnalisation constitue un progrès. L'auteur n'erre plus dans les zones de non-droit tel un vagabond administratif, un extra-terrestre juridique, un déshérité de la redistribution.

Doit-on louer le progrès en tant que tel, sans songer aux prolongements lointains qu'il implique ?

Si l'auteur est un professionnel, ne va-t-on pas exiger de lui un travail professionnel ? Ce professionnalisme mesurable irait à l'encontre de la vue traditionnelle que nous avons des créateurs de l'esprit.

L'écriture « industrielle » – celle qui propose des produits littéraires ou audiovisuels de consommation massive – nécessite le recours à d'habiles artisans du récit, malléables par le commanditaire. Style et inspiration personnelle n'ont d'intérêt que s'ils servent le produit final - et ne constituent pas une valeur en soi.

Quelle que soit la valeur littéraire de l’œuvre qu'il édifie ou à laquelle il contribue, l'auteur interchangeable, qui écrit sur commande selon des canons qu'il ne maîtrise pas, qui élabore les corrections qu'on lui demande sans pouvoir y redire, perd l'autorité sur son écrit. Son droit moral prend une teinte vaguement surannée...

Les scénaristes ne peuvent l'ignorer, qui voient désormais les producteurs et directeurs d'écriture inscrire leur nom conjointement avec celui de l'auteur. Il n'est pas étonnant que ces derniers désirent une part des droits d'auteur et de la gloire liés à cette œuvre qu'il commanditent, supervisent, corrigent, ajustent, et dont ils subiront, solidairement avec les auteurs réels, les éventuelles conséquences juridiques.

Veillez avec vigilance, vigiles de l'esprit, car tout atteint à notre liberté d'auteur. Nos misères au fond de nos chambres de bonnes sans fenêtres entravent sa réalisation ; nos richesses dans nos villas autour du parc Montsouris étouffent l'énergie qui la nourrissait. L'absence de normes nous laissait sans défense ; les droits et les devoirs liés à la professionnalisation quadrillent notre liberté. Tout se ligue pour asservir l'esprit humain et affadir ou empêcher sa libre expression.

Souvenons-nous aussi que cette liberté de créateur que nous croyons pouvoir étreindre, ne fut jamais qu'un rêve. La censure morale, le pouvoir du mécène (privé ou public), le goût du public, le privilège d'exercice (aucun musicien extérieur à la famille Bach n'avait le droit d'être payé pour sa musique dans toute la ville) se sont toujours dressés entre l'auteur et l’œuvre qu'il rêvait d'accomplir. Entre le crève-la-faim et le bouffon du roi, l'auteur qui veut vivre de son clavier danse sur une corde au-dessus du vide.

Édith de Cornulier-Lucinière

Publié dans Chronos, La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 02 juillet 2013

Qui a peur des hamacs ?

Photo Tieri Briet (Fontvieille, près d'Arles)

Voici l'avant-propos du Droit à la paresse (1880), de Paul Lafargue,

suivi d'une extrait de l'Adresse aux vivants (1990), de Raoul Vaneigem.

«M. Thiers, dans le sein de la Commission sur l'instruction primaire de 1849, disait: "Je veux rendre toute-puissante l'influence du clergé, parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici-bas pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme: "Jouis"." M. Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite.

La bourgeoisie, alors qu'elle luttait contre la noblesse, soutenue par le clergé, arbora le libre examen et l'athéisme; mais, triomphante, elle changea de ton et d'allure; et, aujourd'hui, elle entend étayer de la religion sa suprématie économique et politique. Aux XVe et XVIe siècles, elle avait allègrement repris la tradition païenne et glorifiait la chair et ses passions, réprouvées par le christianisme ; de nos jours, gorgée de biens et de jouissances, elle renie les enseignements de ses penseurs, les Rabelais, les Diderot, et prêche l'abstinence aux salariés. La morale capitaliste, piteuse parodie de la morale chrétienne, frappe d'anathème la chair du travailleur; elle prend pour idéal de réduire le producteur au plus petit minimum de besoins, de supprimer ses joies et ses passions et de le condamner au rôle de machine délivrant du travail sans trêve ni merci.

Les socialistes révolutionnaires ont à recommencer le combat qu'ont combattu les philosophes et les pamphlétaires de la bourgeoisie; ils ont à monter à l'assaut de la morale et des théories sociales du capitalisme; ils ont à démolir, dans les têtes de la classe appelée à l'action, les préjugés semés par la classe régnante; ils ont à proclamer, à la face des cafards de toutes les morales, que la terre cessera d'être la vallée de larmes du travailleur; que, dans la société communiste de l'avenir que nous fonderons "pacifiquement si possible, sinon violemment", les passions des hommes auront la bride sur le cou: car "toutes sont bonnes de leur nature, nous n'avons rien à éviter que leur mauvais usage et leurs excès", et ils ne seront évités que par leur mutuel contre-balancement, que par le développement harmonique de l'organisme humain, car, dit le Dr Beddoe, "ce n'est que lorsqu'une race atteint son maximum de développement physique qu'elle atteint son plus haut point d'énergie et de vigueur morale". Telle était aussi l'opinion du grand naturaliste, Charles Darwin.

La réfutation du Droit au travail, que je réédite avec quelques notes additionnelles, parut dans "L'Égalité hebdomadaire" de 1880, deuxième série».

P. L.

Prison de Sainte-Pélagie, 1883. In Le droit à la paresse

«En fait, je ne suis pas étranger au monde, mais tout m'est étranger d'un monde qui se vend au lieu de se donner - y compris le réflexe économique auquel mes gestes parfois se plient. C'est pourquoi j'ai parlé des hommes de l'économie avec le même sentiment de distance que Marx et Engels découvrent, dans la crasse et la misère londoniennes, une société d'extraterrestres avec «leur» Parlement, «leur» Westminster, «leur» Buckingam Palace, «leur» Newgate.

«Ils» me gênent aux entournures de mes plus humbles libertés avec leur argent, leur travail, leur autorité, leur devoir, leur culpabilité, leur intellectualité, leurs rôles, leurs fonctions, leur sens du pouvoir, leur loi des échanges, leur communauté grégaire où je suis et où je ne veux pas aller.

Par la grâce de leur propre devenir, «ils» s'en vont. Economisés à l'extrême par l'économie dont ils sont les esclaves, ils se condamnent à disparaître en entraînant dans leur mort programmée la fertilité de la terre, les espèces naturelles et la joie des passions. Je n'ai pas l'intention de les suivre sur le chemin d'une résignation où les font converger les dernières énergies de l'humain reconverti en rentabilité.

Pourtant, mon propos n'est pas de prétendre à l'épanouissement dans une société qui ne s'y prête guère, mais bien d'atteindre à la plénitude en la transformant selon les transformations radicales qui s'y dessinent. Je ne désavoue pas ce qu'il y a de puérile obstination à vouloir changer le monde parce qu'il ne me plaît pas et ne me plaira que si j'y puis vivre au gré de mes désirs. Cependant n'est-elle pas, cette obstination, la substance même de la volonté de vivre »

Raoul Vaneigem, In L'adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l'opportunité de s'en défaire

Publié dans Chronos, Fragments, L'oiseau, Le corps | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 10 avril 2013

Estelle au mois d'avril

1

Avril, 2077. La lumière de la journée, belle et étrange, emplit la pièce d’un rêve langoureux. Estelle Claris, tranquillement assise à sa table, se laisse glisser dans un océan de visions bleues comme les vagues qui roulent en bas de l’hôtel, sur la plage de sable blanc. A quarante-huit ans, elle songe aux années de jeunesse qui lui restent à vivre, dans une insouciance aventureuse… Elle se demande si lorsque vers soixante ans, quand l’âge d’avoir des enfants et une activité d’auto-définition sonnera, elle aura l’indépendance d’esprit de poursuivre sa course à l’instance, ou si, comme ses aînés, elle ensevelira ses rêves dans une mise en couple raisonnable, doublée d’une activité d’auto-définition bien définie.

Les vingt premières années de son enfance, Estelle les a vécues dans la plus haute capitale du monde, à La Paz. Lorsque ses pères se sont séparés, dans un fracas de larmes et de disputes, sa vie s’est scindée en deux, et elle a quitté La Paz pour toujours. Désormais partagée entre Lhassa, ou son père normatif Francis s’était réfugié, pour demeurer dans une atmosphère de montagnes qui correspondait au cheminement naturel de son karma, et Moscou, ou son père nourricier Sylvain s’était installé avec son nouvel amant Sergueï, Estelle avait appris à oublier la douleur d’un paradis perdu dans le rêve. A trente ans, elle s’était engouffrée dans une adolescence de type B1, et on l’avait envoyé dans une école privée à Vienne, les écoles de l’ONU pour adolescents de classe B et C ayant à l’époque très mauvaise réputation. Elle y avait terminé sa scolarité à l’âge conseillé, et à quarante ans, son certificat d’émotionalité régulée en poche, elle avait décidé avec trois amis de claquer toutes ses allocations de jeunesse à parcourir le monde. Ses pères ne tentèrent pas de l’en empêcher. Conscients d’avoir frôlé la ligne du viol moral au moment de leur séparation, aucun des deux ne voulait entamer le psychisme de leur fille en détournant son projet personnel, même si un tel dévergondage citoyen les effrayait. Francis, de Lhassa, et Sylvain, de Moscou, l’avaient donc soutenue dans ses voyages, et Estelle avait parcouru la planète et le ciel Ouest quelques années. Elle était partie accompagnée de Karim, Inti et Tristana, mais au cours de leur exploration du monde le quatuor s’était séparé. Karim avait eu une crise d’angoisse sur le satellite artificiel Race, et n’avait pas voulu sortir de l’hôpital même après l’autorisation du centre d’éthique de Race. Estelle, Inti et Tristana s’étaient donc résignés à laisser leur ami. Ils avaient continué leur aventure ciel Ouestiènne, pour rejoindre la planète en Inde. A Bombay, Inti était tombé amoureux d’une adolescente de trente-deux ans. Ils avaient eu une liaison, et Inti avait été interné en hôpital religio-psychiatrique. Estelle avait voulu l’attendre quand Tristana insistait pour continuer le périple, considérant qu’Inti ne méritait plus ni le titre de citoyen, ni son amitié. Estelle était alors restée à Bombay, mais Inti n’obtenait pas le droit de sortir. Lorsqu’on le transféra au centre de déracisme, sa liaison ayant été analysé comme une façon de mépriser l’ethnie de l’adolescente, il avait même été interdit de visite. Estelle s’était alors résolue à reprendre la route seule. Et c’est à partir de ce moment qu’elle avait entamé sa quête de l’instance.

Aujourd’hui, il est difficile pour Estelle de ne pas ressentir de tristesse en se remémorant ces années post-écolières. Elle n’a plus jamais eu de nouvelles de Tristana, mais Karim et Inti sont tous deux parvenus à se créer un cadre cohérent, pour une vie douce et libre. Pourtant, les relations sont difficiles entre tous les trois. Sans doute, les expériences hospitalières des deux jeunes hommes les ont marqués plus qu’Estelle ne peut le comprendre, érigeant une fumée de silence et d’insécurité entre eux. Estelle, elle, n’a pas eu à affronter ses manquements et ses errances : sa capacité à fuir dans le rêve et à voiler le rêve sous un regard bleu et vide, sous un sourire frais et ouvert, lui ont évité les désagréments de la rééducation. Elle le sait, et elle s’en félicite. La lumière du jour continue à bercer ses songes ; le roulement des vagues monte à sa fenêtre et la peau d’Estelle se tend, énervée par le désir d’eau. Elle se lève et appuie sur le programme café-matin de la machine de consommation boissonale. Un café tombe, bien chaud, bien serré, bien odorant. Estelle le savoure en fumant une cigarette de respiration mer salée. Debout à la fenêtre, elle contemple les vagues, dans un étrange sentiment mélangé de douceur et de solitude.

Le rivage et ses arbres sont beaux dans le matin. Estelle descend les escaliers, sa planche de surf sous le bras. Elle croise le gérant de l’hôtel.

- Encore du surf, Humain Claris ?

- Heu… Oui, je vais surfer un peu. A tout à l’heure, Humain Dupont.

Estelle a un soupir un peu agacé. Un A3, celui-là, se dit-elle avec un petit sourire. Elle déteste les A3. Elle s’en veut un petit peu de ce racisme affectif, mais sa solitude l’a habituée à penser franchement, et elle ne parvient plus ni à refouler, ni à exorciser ce sentiment de mépris et de rage contre les A3. Sur la plage, un vent tiède lui caresse le visage et les cheveux. Elle tourne le dos à l’hôtel Dupont, se déshabille, et marche, de son étrange démarche de pouliche, vers les vagues.

Estelle surfe. Elle rame, se lève, glisse, glisse, glisse, s’effondre dans un jaillissement d’écume quand la vague meurt, et rame à nouveau, se lève, glisse, glisse, glisse… Si, un jour, ses pensées sont découvertes, ou si ces salauds de pays très alignés font passer leur loi à l’ONU, sur l’activité d’auto-définition forcée, alors elle sait ce qu’elle fera. Un matin comme les autres, elle ira surfer comme d’habitude, et s’engouffrera dans un rouleau d’eau pour ne plus remonter vivante. Pour l’instant, Estelle surfe, elle oublie ses soucis, elle oublie les pays très alignés et elle oublie les humains A3. Elle rit, les pieds sur la vague et les cheveux dans le ciel, et les rêves d’avenir naissent à l’horizon, dans le soleil ovale.

Trois heures de surf. La biomontre d’Estelle vient de clignoter, pour la troisième fois depuis qu’elle est entrée dans l’eau. Il est temps de rentrer. Estelle, allongée sur sa planche, les yeux clos, se laisse bercer par les vagues jusqu’au bord.

Le sable tiède l’accueille agréablement. Estelle ouvre les yeux ; devant l’hôtel Dupont, trois camions de Solidarité stationnent. Des solidaires en uniforme attendent au seuil du bar de l’hôtel. Estelle se lève et plisse ses yeux pleins de sel. Un léger sentiment de malaise s’empare d’elle. Les solidaires regardent tous dans sa direction. Elle enlève le sable de sa planche et regarde à nouveau vers l’hôtel. C’est bien elle qu’on observe. Debout au milieu des solidaires, les bras croisés, l’humain Dupont la regarde aussi, d’un œil de traître. Toute sa silhouette est fuyante. Voyant son crâne imperceptiblement baissé comme pour recevoir une caresse d’un éventuel veilleur du ciel, voyant ses jambes et ses bras, bien que fermes, animés d’une mollesse fourbe, Estelle devine…

Comment a-t-elle pu croire qu’on la laisserait claquer ses dernières allocations de jeunesse dans un lieu tranquille, à danser chaque jour, des heures durant, avec les vagues de la plus belle poubelle de la planète ?

Impossible de fuir. Les solidaires l’attendent sans impatience. Ils bloquent toutes les issues de la plage. Elle n’a plus qu’à les affronter ou à retourner à l’eau. Elle sait qu’ils attendront qu’elle en ressorte… S’engouffrer dans un rouleau d’eau pour ne plus remonter vivante… Mais, parmi les solidaires bleu-casqués, Estelle distingue des sauveteurs. On ne la laissera pas se suicider.

Elle ramasse sa planche et remonte lentement la plage ; le sable se dérobe sous ses pieds nus. Une immense peur l’agrippe.

Pourquoi apprend-on à l’école que la peur a disparu de l’ère terrestre au début du vingt et unième siècle ? Même les citoyens des pays en voie d’alignement ne la connaissent plus. La peur, la colère, et la perversité… Les trois ennemis que l’humanité a enfin terrassés. Pourtant, à chaque pas qui la rapproche de son comité d’accueil, n’est-ce pas la peur, qui accroche son ventre et cogne son cœur ?

2

- Humain Claris.

- Oui, Humain solidaire.

- Vous avez votre biofiche de citoyenneté ?

Estelle tend son poignet.

- Désactivez votre montre, je vous prie.

Estelle porte la main à son oreille. Elle masse le lobe, jusqu’à ce que la biomontre s’endorme.

Le solidaire est bienveillant. Il sourit. Le timbre de sa voix, doux et équilibré, reflète une grande sincérité. Estelle essaie de ne pas trembler ; il est C1, elle en est certaine. Face à sa conscience citoyenne, sa profonde bienveillance, elle sait qu’elle est perdue : il va vouloir la sauver.

- Vous tremblez, Humain.

- J’ai froid.

- Vous vous faites beaucoup souffrir en vous baignant ainsi ?

- Non, Humain solidaire. J’aime surfer. Mais mes habits sont dans ma chambre, et j’aurais besoin de me couvrir.

- On m’a dit que vous surfiez beaucoup.

Estelle cherche du regard. L’humain Dupont, à quelques mètres, fait semblant de regarder la mer.

- Oui, Humain, je surfe beaucoup.

- Cela vous fait du bien, n’est-ce pas ?

- Oui.

- Cela vous soulage ?

- Euh… Non…

- Cela ne vous soulage pas ?

- Euh… C’est à dire, je n’ai pas besoin d’être soulagée.

- Vous n’avez jamais besoin d’être soulagée ?

- Euh… Si, bien sûr.

- Faites vous régulièrement le point chez un conseiller en trajectoire de vie ?

- Oui. Oui, de temps en temps.

- Pas plus que ça ?

- Si, quand même. Quand même assez souvent.

- Vous éprouvez le besoin de le faire souvent ?

- Non, enfin… Régulièrement. J’aime… J’aime les choses équilibrées… Les choses régulières…

- Vous sentez que vous avez besoin d’équilibre ?

- Non, enfin, pas spécialement. C’est à dire… Comme tout le monde… Je me sens comme tout le monde.

- Vous savez que vous ne menez pas la même vie que tout le monde ?

- Non. Si… Si, je sais.

- Votre fiche ne porte pourtant pas la mention Originalité.

- …

- Vous recevez vos allocations jeunesse ?

- Oui, Humain.

- Et dans deux ans, quand cela s’arrêtera, que ferez-vous ?

- Je… Je choisirai une activité d’auto définition.

- Vous ne l’avez pas encore trouvée ?

- Non. Je suis un peu attardée.

Merde ! Se dit-elle. Une phrase de trop. Sa fiche technique ne porte pas la mention Humour, et pourtant, ce petit humour sarcastique risque toujours de la perdre.

- Vous pensez que vous êtes attardée ?

- Je disais ça pour rire.

- Mais vous n’avez pas ri.

- Je… Enfin, intérieurement, j’ai souri.

- Et vous n’avez pas pu l’extérioriser, ce sourire ?

- …

- Vous surfez six heures par jour, d’après ce que je sais.

- A peu près.

- A peu près ? Je crois que vous surfez six heures par jour. Vous souffrez peut-être d’une trop grande osmose avec les éléments naturels ?

- Je ne crois pas.

- Vous pensez pouvoir choisir votre activité d’auto définition en surfant ?

- …

- Dans quelques années, vous recevrez vos allocations d’adulte. Les emploierez-vous à surfer ? Ou à participer à la créativité humaine ?

- La deuxième solution.

- Vous vous en sentez capable ?

- Oui.

- Quelle autosatisfaction, Humain Claris. Vous êtes très différente du reste de l’humanité, alors. La plupart des gens se savent à la merci de leur part animale. Vous savez, je pense que vous devriez passer un peu de temps dans un centre de réflexion, entourée de psychiatres et d’humanistes. Mais vous seule pouvez prendre cette décision. Ne vous sentez pas forcée. Ce que je veux que vous sachiez, c’est qu’une trentaine de personnes ont signé pour votre décitoyennisation. Ce processus est donc en cours, sauf si vous choisissez de vous soigner.

La décitoyennisation, cela signifie la désallocation. Et sans allocation, personne ne vous accueillera nulle part. Vous n’avez plus qu’à rejoindre un centre de décitoyennisés, pour y vivre jusqu’à la fin de vos jours, à moins que vous ne travailliez sans relâche à devenir à nouveau un citoyen. Estelle ne pourrait jamais le supporter, elle le sait.

- Je vais me soigner, Humain solidaire.

- Le camion qui vous emmènera au centre de soins vous attend.

- Cela ne peut pas attendre quelques jours ?

- Non.

- Je… Je vais m’habiller, Humain.

- D’accord, Humain Claris. Nous vous attendons.

Estelle s’éloigne en tremblant, sans se retourner. Elle sait que l’homme l’observe avec compassion. Elle n’a pas crié ; elle ne s’est pas révoltée. Elle n’a pas fait montre d’une paranoïa aiguë, évitant ainsi la mention dangerosité sur sa biofiche, et l’internement psychiatrique. Elle connaît l’histoire de cet homme qui avait raconté, lors d’un dîner de voisinage, qu’il ressentait de temps en temps de la colère. Après dix ans d’une médicalisation à outrance dans un institut de sauvetage de l’ONU, il était redevenu libre, mais on avait dû lui greffer un système affectif artificiel, car il avait perdu la faculté d’éprouver des émotions. Estelle, cela fait bien longtemps qu’elle n’éprouve presque plus rien. Mais le plaisir de glisser sur les vagues… De l’eau contre sa peau… Et de l’extase dans le tube, quand la vague se referme sur elle et qu’elle hurle dans le couloir d’eau… C’est sa raison de vivre, la réalisation ultime de sa quête de l’instance. Cela, elle ne peut y renoncer.

Estelle, la planche sous le bras, encore ruisselante de gouttes salées, monte seule le petit escalier de bois qui mène à l’étage des chambres.

Sa chambre l’accueille comme si rien ne s’était passé. Le bois du vieux plancher, le blanc des murs, la paille des chaises et l’appel de la machine de consommation boissonale. Un rayon de soleil oscille entre le lit et la cabine d’hygiène.

Non. Elle n’ira pas au centre de réflexion. Elle ne veut pas des humanistes et des psychiatres. Elle veut ses rêves ; ses rêves et ses vagues.

Elle pose sa planche contre un mur, enfile un pantalon et s’allonge sur son lit. Elle le sait, elle n’a que quelques minutes devant elle. Si elle ne descend pas, on montera la chercher. Et si elle refuse de partir, c’est la décitoyennisation immédiate. A l’époque où le suicide n’était pas encore interdit, ou plutôt, à l’époque où l’on pouvait se suicider sans que sa biofiche se mette à sonner, la situation aurait été difficile, mais solvable.

- Humain Claris !

- Merde, murmure Estelle.

Affolée (la peur n’existe pas, j’ai peur, donc je ne suis pas), Estelle se lève, et vacille.

- J’arrive !

Mais elle ne bouge pas ; elle le voit.

Dans le coin de la chambre, il est là ; il attend. Bien sûr, il est inutile : on la rattrapera dans la minute. Mais il est l’ultime espoir. L’ultime tentative de liberté.

Estelle y accroche sa planche, l’enfourche et le met en mode silencieux.

- J’arrive ! crie t-elle à nouveau.

Elle démarre et s’élève devant la fenêtre ouverte.

Un. Deux. Trois.

Estelle s’envole de l’hôtel Dupont, accroché à son scooter des airs comme au baiser de la mort.

3

Un simple coup d’œil en bas : les solidaires et les sauveteurs sont toujours devant la porte de l’hôtel, et l’humain Dupont leur sert des cafés. Estelle relève les yeux ; accélère ; accélère ; elle s’élève et s’éloigne, les yeux fixés sur l’horizon. Elle n’a pas le courage de regarder en arrière. Elle attend de s’enfoncer dans les nuages pour mettre le scooter en mode bruyant. Avant de s’engouffrer dans un nuage, elle ose un regard en arrière. Pas de poursuivants. Un regard circulaire. Pas de veilleurs du ciel. Il est impossible de leur échapper, il faudra mourir ou retomber entre les mains, ou plutôt entre les cerveaux des humains. Mais, chaque seconde de vol est une rencontre avec le ciel, avec la liberté.

Le scooter des airs danse dans les nuages. Tout est blanc. Des aires bleues apparaissent à travers la mousse blanche : le ciel pur, en haut ; et l'océan, en bas.

Les nuages étouffent le bruit du moteur et Estelle chevauche son scooter avec fougue, la passion au corps. Les champs de nuages s'étendent au loin. Estelle les traverse à une allure folle, et soudain sa bouche s'ouvre, ses poumons s'élargissent et un hurlement, un rugissement s'élève au creux de ses hanches, emplit son corps, et transperce les nuages. Estelle n'a jamais hurlé si fort, dans aucune vague, dans aucun rêve. Puis sa voix meurt et Estelle sent et voit ses bras minces trembler sur les poignées de son scooter. Le froid l'envahit. Le couloir de nuages finit ; l'océan et le ciel, bleus comme les yeux d'Estelle, bleu très scintillant, lui brûlent les yeux. Le bruit du moteur se fait à nouveau entendre, aussi assourdissant que les nuages qui l'assourdissaient. Estelle baisse les yeux. En bas, sur l'océan, à quelques centaines de mètres au dessous d'elle, une dizaine de navettes sont déjà là, remplies de solidaires et de citoyens qui attendent Estelle. Elle relève les yeux, prête à fuir au plus haut du ciel. Elle tire sur l'énergie de son scooter comme jamais. Elle crève le ciel, loin des vitesses maximales autorisées. Le soleil, frère et ami, l'appelle tranquillement. Oui, il la prendra. Oui, il lui brûlera les yeux, et la peau et les poumons, et jamais, jamais plus Estelle ne retournera chez les humains. Merci, soleil, pense Estelle, les lèvres entrouvertes, éblouie par cette promesse solaire de délivrance et par la vitesse effrayante de son scooter des airs.

Plus que quelques kilomètres. Plus que quelques petits kilomètres et le soleil accomplira sa promesse. Estelle fonce, elle file, dans un ciel tiède et doux, quand derrière elle, insidieusement, elle sent grésiller le bruit d'un moteur. Le bruit de plusieurs moteurs. Dans un espoir inouï, Estelle sollicite son scooter et donne une ruade. Plus vite ! Plus haut ! Elle sent son scooter faiblir, flancher. Le bruit de moteur s'approche. Elle se retourne : le bruit de vingt moteurs au moins. Ils sont au moins vingt. Vingt solidaires armés de lances endormisseuses, casqués, en rang, qui la rattraperont dans moins d'une minute. Estelle doit faire son choix, elle a à peine une minute pour faire son choix. Les solidaires se rapprochent sur leurs scooters de l'ONU. En haut, le soleil est trop loin. Il a menti. Il ne pourra pas la prendre. En bas, Estelle distingue des vagues, qui tissent et délissent la surface océane. Et les navettes des solidaires et des citoyens volontaires.

Estelle entrevoit le point de rencontre entre le ciel et la mer : l'horizon lui donne courage et liberté. Dans un rire magnifique, elle lâche tout. Elle lâche sa tension, elle lâche sa conduite, et laisse le scooter tomber.

La chute est fulgurante, d'une très lente rapidité. Estelle se retourne juste une fois. Les motards assistent, impuissants, immobiles dans le ciel, tous penchés vers elle. Parmi ces visages honnêtes et équilibrés, un seul l'appelle, retient son attention. En un regard de quelques secondes, ou quelques instants, Estelle et lui se rencontrent. C'est un inconnu. Il est équilibré, mais ses lèvres tremblent derrière son casque. Son regard est rempli d’admiration et de fraternité. Il l'approuve. Le cœur battant, Estelle sent qu’ils tombent amoureux. Soldat à l’invisible rébellion, il lance des flammes de vie par chacun de ses yeux. Estelle soutient ce regard ami, jusqu'au choc.

Le scooter est tombé dans la mer. Estelle tient toujours les poignées, ses jambes l'enserrent. Elle s'accroche au scooter, et laisse la mer l'entourer, l'envelopper et l'emplir. La liberté est enfin là. Elle est bleue, verte et profonde. Estelle descend dans la liberté, avec la solennité d’une mariée.

Dans un ultime sourire bleu, Estelle s’offre une prière : faites, O mes fonds océans, faites qu’ils ne retrouvent jamais mon corps.

Edith de Cornulier Lucinière, 2002

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (4) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 09 avril 2013

Adélaïde

Il y a douze ans maman entrait dans la mer. Elle marchait avec sa robe bleue dans les vagues glacées. Personne ne la vit s’enfoncer dans l’eau.

La veille au soir, elle avait appris, à la suite d’événements administratifs compliqués, que son époux, notre père, entretenait depuis le début de leur mariage des liaisons avec cinq femmes, et qu’il était le père du fils de l’une d’entre elle – un fils un peu plus jeune que moi.

Adélaïde et moi, nous découvrîmes tout cela en même temps : les liaisons de notre père, le fils caché, l’entrée de notre mère dans la mer.

J’ai été déchiré en mille morceaux par ce drame. Adélaïde est entrée au couvent. Carmélite, elle vit cloîtrée, ne sort jamais. J’ai un droit de visite restreint. Sa vie est prière. Elle prie pour maman et elle prie pour moi.

Nous avons refusé de revoir notre père, Adélaïde parce qu’elle était trop blessée, moi par fidélité à celles que j’aime. Il est si beau, si intelligent, si riche et si sympathique que si je l’avais revu ne serait-ce qu’une fois, je n’aurais pas pu rester fâché. Or, pouvais-je me laisser trahir la mémoire de ma mère, la douleur de ma sœur et mon propre chagrin de fils trompé ?

Mais il y a huit jours, le notaire, Maître Sistretaille m’a annoncé que notre père venait de mourir. A sa demande, je me suis rendu à son étude et j’y ai rencontré l’autre fils, Térence, qui porte le nom de famille de sa mère. Il n’osa pas me regarder. Pendant le rendez-vous, il répondait au notaire, signait ce qu’on lui disait sans rechigner et ne leva pas les yeux vers moi. Mais pour que nous puissions toucher notre dû amer rapidement, il fallait définir entre héritiers un accord amiable pour débloquer un fonds. Je pensai que le mieux était d’agir ainsi plutôt que d’entrer dans des déboires juridiques incessants, qui ne mèneraient à rien et n’auraient comme source unique l’horreur d’avoir été trahis chaque jour de notre enfance et de notre jeunesse.

J’appelai Adélaïde et arrangeai une date, que Térence accepta. J’aurais voulu faire le voyage seul, mais un seul train traversait la France jusqu’au carmel où elle priait.

Ce fut le premier point commun : nous nous retrouvâmes au wagon-bar du train au même moment, pour la même bière. Térence était si discret que je n’osais le snober plus longtemps et lui proposai de boire la bière ensemble. Nous fîmes connaissance. Nous échangeâmes des renseignements de surface sur nos vies.

Je tiens une salle de jeux à Monaco. Je vis dans un monde louche et j’aime ça. Je vis avec Marlène, qui ne ressemble à aucune femme connue au cours de mon éducation. Elle est vulgaire, franche, brutale, plutôt généreuse et elle s’enivre avec mes clients au lieu de faire la comptabilité pour laquelle je la paye.

Térence est fonctionnaire de l’administration française, ce que j’aurais tendance à mépriser souverainement. Mais je n’avais pas le cœur au mépris. Il fait de la guitare dans un groupe de musique beith, composé de ses vieux copains du lycée. Il fait de la boxe le mardi soir.

Nos bières terminées, aucun de nous ne retourna à sa place, car la conversation coulait, limpide, comme l’eau douce des montagnes qui passe entre les rochers.

La petite ville nous accueillit par la pluie. Nous louâmes des vélos et nous rendîmes ainsi au couvent, comme je fais à chaque fois. A l’arrivée devant la porte, je n’avais toujours pas de frère, mais j’avais un camarade.

Une carmélite vint passer son visage entre les grilles de l’entrée.

- Nous venons voir Sœur Véronique du Renoncement.

- Qui êtes-vous ?

- Ses frères, dis-je. Et je tressaillis en prononçant le mot frère au pluriel. La sœur partit, ses talons claquèrent longtemps sur les dalles de l’allée intérieure du cloître. Nous attendîmes longtemps. Puis, derrière nous, la voix de ma sœur brisa le silence :

- Je n’ai qu’un frère.

Nous sursautâmes. Elle se tenait droite derrière nous, le visage tâché de rousseur posé au sommet de la longue robe marron de son ordre.

- Adélaïde ! Je la pris dans mes bras.

Elle observa mon visage, mes cheveux, passa la main sur ma joue et lâcha son verdict :

- Tu fumes trop, Charles, tu ne manges pas assez de légumes et tu ne repartiras pas sans que je t’aie coiffé correctement.

Elle ne s’occupa pas de Térence, qui l’observait avec de grands yeux passionnés. Elle nous emmena dans un petit bureau que la Mère avait à sa disposition, connaissant l’objet de notre visite.

Nous parlâmes affaires ainsi : je m’adressais à elle, puis à Térence, cherchant à trouver un accord entre nous trois, et chacun me répondait sans qu’ils se parlent entre eux. Nous signâmes un accord ; le silence s’installa.

Lorsque Térence se leva, comprenant qu’il fallait nous laisser, il me remercia en me serrant chaleureusement la main, puis il se tourna vers ma sœur :

- Depuis douze ans, je me sens mieux de savoir que vous savez, prononça-t-il avec difficulté. Chaque morceau de son corps et de sa voix, tendu vers nous, tentait de se faire aimer.

- Il y a douze ans, Maman est entrée dans l’eau glacée à sept heures du soir, dit Adélaïde.

Térence baissa la tête. Alors, enfin, j’eus pitié de lui. Il était né coupable comme nous étions innocents. Il avait été initié aux bassesses du mensonge, de la cachotterie par notre père et sa mère dès sa plus tendre enfance. Il avait dû souffrir, lui aussi, bien que je ne sache pas dans quelles conditions on souffre quand on est illégitime, et il avait dû grandir dans la connaissance malsaine du péché comme nous avions grandi dans l’inconscience niaise de la bourgeoisie. Il avait honte de tout ce qu’il était, sachant qu’il était l’incarnation de ce qui avait brisé notre vie. Il prononça

- Pardon, Adélaïde.

Il partit précipitamment.

- A tout à l’heure, à la gare, lui lançai-je. De dos, il acquiesça de la nuque.

Nous restâmes l’un en face de l’autre. Elle était raide et belle : pas une mèche ne dépassait de son voile marron. Depuis combien de temps n’avais-je pas vu les cheveux de ma sœur ?

- Il n’y est pour rien, murmurai-je.

- Je sais, répondit-elle. C’est sans doute une âme pure. Mais il ne peut ignorer que son existence est atroce pour nous.

- Il n’a pas choisi de vivre, dis-je.

- Moi non plus.

Elle alla chercher un peigne et me coiffa. Quelques sœurs, qui allaient et venaient dans le parloir, souriaient en blaguant sur les frères ébouriffés et les sœurs maternantes. Bientôt Adélaïde dut rejoindre ses compagnes pour assister à l’office et je soupirai en prenant congé d’elle. Comme la vie était fragmentée, officieuse, si différente de ce qu’elle avait été au temps des Noël familiaux, des grands mariages de l’été, des réceptions de nos parents et des cousinades endiablées durant les grandes vacances.

J’attendis Térence de longues heures. Il n’apparut pas à la gare. Je ne voulus pas prendre le train sans lui. S’était-il soulé la gueule dans un bistrot ? Avait-il fui pour ne pas subir le chemin du retour en ma compagnie ? Je le cherchai dans toute la petite ville et finis par échouer, épuisé, affamé, dans un des seuls restaurants ouverts. C’est là que j’entendis qu’un pauvre gars s’était jeté du haut de la falaise, à sept heures du soir.

Edith de Cornulier-Lucinière

Un dimanche de Septembre 2010

Publié dans L'oiseau, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 05 janvier 2013

Métrodore : ouverture

Voici l'ouverture de Métrodore, un roman en suspension entre l'enfance et le monde adulte, entre hier et aujourd'hui.

J’ai seize ans et je ne mange plus. Il paraît que ça n’arrive qu’aux filles qui ont des problèmes avec leur mère. Je suis un garçon et je n’ai pas de problèmes. Je suis seulement fatigué de vivre. La nourriture me dégoûte. Les gens me dépitent. Les professeurs me répugnent. Le lycée m’insupporte. Les magasins criards, la grisaille des rues, les ordinateurs me désespèrent. Je hais la société. Je m’appelle Jude Parizet et je vous hais.

Alors, vous m’avez amené ici, dans cet hôpital blanc. Les infirmiers me sourient : j’ai envie de leur cracher à la gueule. Les médecins me parlent d’un ton gentil : je les devine fiers de leur diplôme de médecine, fiers de s’occuper des jeunes en difficulté. Je les terrasse de mon mépris, mais ils s’en fichent : ils croient par-dessus tout qu’ils ont raison.

L’hôpital est blanc comme la mort, noir comme la peur, gris comme l’hiver. Le pavillon Michel-Foucault accueille des garçons et des filles entre treize et dix-sept ans. Nous errons dans les couloirs, nous marchons sur le carrelage des toilettes et le linoléum des pièces lugubres. Des néons jaunes éclairent l’escalier ; des néons blancs éclairent les murs blêmes. De nombreuses affiches empirent la laideur des murs. Une immense photographie du philosophe Michel Foucault orne le mur du vestibule. L’homme a l’air sadique et arrogant. Sur les murs des couloirs et de la salle de jour, de grotesques affiches montrent des jeunes en train de s’embrasser, de parler, de jouer au ballon. Sous les photos sont inscrits des slogans affligeants : « Moi, je dis non à la violence », « Moi, je dis non à la drogue », « La lecture est le plus beau voyage du monde ». Ils nous prennent pour des idiots.

D’autres jeunes sont là. Une petite dizaine. Certains n’ont pas le droit de venir dans la salle de jour ; nous les apercevons se faufiler comme des ombres, accompagnés par des infirmiers qui les mènent comme des enfants.

Nous, qui avons le droit de passer du temps dans la salle de jour, nous sommes libres de nos mouvements à l’intérieur du pavillon Michel-Foucault. Beaucoup sont des filles, encore plus maigres que moi. J’ai peur d’en voir une mourir. Ce serait triste à voir, une mort dans un hôpital. Quelle horreur d’agoniser dans un couloir de plastique et de béton. Si mourir, c’est quitter à jamais le monde où nous avons aimé et souffert, une mort au bout d’une plage, une mort en haut d’une montagne, c’est une mort bien plus belle.

Pourquoi sommes-nous ici ? On nous a enlevés de la vie normale pour nous enfermer dans cet hôpital parce que nous avons un problème avec l’idée de devenir adulte.

Les adultes se sont habitués à leur vie dans la ville, loin du ciel bleu, des arbres, des grandes forêts, des animaux sauvages, des océans. Ils se sont habitués à leurs habits étriqués, qui leur donnent l’air de petits pions. Ils se sont habitués à se lever au bruit strident du réveil, à se laver dans leur petite salle de bains, à utiliser des produits conformes aux normes pour se laver, pour manger, pour nettoyer leur maison…

Ils se sont habitués à se lever matin après matin.

Les adultes se sont habitués à remplir des papiers, à suivre des milliers de règles administratives, juridiques. Jour après jour, chaque fois qu’ils achètent, qu’ils vendent, qu’ils se marient, qu’ils divorcent, qu’ils ont des enfants, qu’ils en perdent, qu’ils partent en vacances, ils remplissent des papiers administratifs. Machinalement, ils écrivent dans les petites cases leur numéro de Sécurité sociale (un numéro d’au moins dix chiffres), leur sexe (masculin ou féminin, tant pis pour les anges), leur âge (comme si c’était important), leur lieu de naissance (pourquoi ?), leur statut social et leur statut familial. Ils ont des comptes en banque, des contrats d’assurances, des cartes d’assuré, des cartes d’électeur, des cartes bancaires. Sur tous ces papiers, des chiffres et des mots sans poésie.

Les adultes peuvent rester assis au bureau toute la journée alors que dehors brille un soleil magnifique. Ils peuvent parler des heures de l’actualité politique alors que Charles Baudelaire a écrit des poèmes qui traversent le temps. Ils peuvent prendre le métro tous les jours, dans de longs couloirs souterrains, pour se rendre de leur maison au travail et de leur travail à la maison. Ils peuvent subir cette vie pendant quarante ans sans jamais se révolter plus de deux jours.

J’ai seize ans, dans deux ans je serai un adulte.

Pourquoi voulez-vous que je mange ?

Edith de Cornulier-Lucinière

Publié dans Chronos, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (1) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 09 novembre 2012

La confrérie de Baude Fastoul

«Quid dulcius quam habere quicum omnia audeas sic loqui ut tecum?»

Cicero

La Confrérie de Baude Fastoul a été créée à la fin du mois de septembre, de l'an 2012.

De quoi s'agit-il ?

Un petit groupe de gens prend la décision de tenir un journal, quotidien si possible. Ils y consignent les faits du jour. Certains restent dans le domaine de leur profession, d'autres notent tout ce qui a lieu dans leur vie. Certains parlent de façon intime, d'autres écrivent quelques notations amusantes à propos de la journée. Certains couchent deux phrases, d'autres détaillent leurs achats, leurs émotions, le déroulement de leurs actions...

Tous sont Compagnons de Baude Fastoul. Tous participent à une grande fresque.

Une fresque ?

Une fresque littéraire ! Cette fresque, constituée de tous les journaux, sera le témoignage d'une époque donnée, par divers lorgnettes. Le lecteur du futur y trouvera des informations sur les professions des Compagnons, l'état des villes à notre époque, et tout ce qu'on trouve dans les textes d'époque.

Nous sommes issus d'univers politiques, sociaux, professionnels, différents, quelque fois antagonistes... La fresque sera bigarrée !

Afin que chacun reste libre d'écrire ce qu'il pense, nul n'est obligé de dévoiler son journal avant sa mort.

Post-Mortem...

Lorsque le dernier d'entre nous sera mort, un site Internet dévoilera tous les journaux. Trois sortes d'accès seront possibles. Un accès chrolologique : on clique sur une date - 3 novembre 2017, par exemple - et toutes les pages de journal écrites ce jour là apparaissent. Un accès lexical : on tape "mosquée" et toutes les pages de journal contenant ce mot apparaissent. La troisième entrée, est tout simplement l'entrée par personne : On clique sur "Sonia Branci" et son journal défile.

Moi, par exemple...

Je tiens mon journal depuis le 23 septembre.

Alors ?

L'impression de laisser quelque chose du jour en consignant quelques faits, quelques émotions dans ce journal, me soulage. Comme si j'avais trouvé une arme, une feinte, contre le temps.

La déception que ce que j'y consigne ne vaut pas tripette et ne ressemble pas à l'oeuvre que j'aimerais faire me dépite.

La structure que constitue cette confrérie de Baude Fastoul, l'espoir qu'un jour une grande fresque faite de dizaines de journaux se déroulera devant l'esprit de lecteurs qui n'auront pas connu les temps où nous écrivons, me donne du courage, en ôtant de l'importance à la qualité de mon journal, qui prend sa valeur conjointement aux autres journaux.

Les compagnons de Baude Fastoul à l'heure d'aujourd'hui :

Vincent Stanislas

Samuel de Cornulier

Sonia Branci

Jérémie Gallois

Anne de La Roche Saint-André

Jean-Pierre Bret

Dominique Le Brun

Axel Randers

Édith de Cornulier

Aleixandre Loisnac

Katharina Barrows

Javiera Coussieu

Mavra Nicolaïevna Novogrochneïeva

Maud Martin

Pascal Guimard

Mais qui est Baude Fastoul ?

Un trouvère picard du XIII°siècle.

Atteint de la lèpre, il savait qu'il lui fallait entrer dans une léproserie dont il ne sortirai jamais.

Alors il composa son congé : un chant en vers, pour dire adieu au monde et faire chanter son coeur avant de s'enfoncer dans le noir.

Merci à lui.

Merci à vous, mes Compagnons.

Edith de CL

Parmi les journaux passionnants qu'on peut lire, citons celui d'un bourgeois de Paris, datant du XV°siècle, celui de Dangeau (tenu à la Cour de Louis XIV), celui de l'armateur sablais André Collinet, celui de Cosima Wagner, qui nous révèle l'homme dont sortit Tannhauser...

Mentionnons enfin les correspondances (de Madame de Sévigné pour ne citer qu'elle), les mémoires (du Chancelier von Bülow, de Saint-Simon, etc mille autres mémoires).

Le témoignage direct de la vie d'une époque est ce qui nous intéresse. Et notre fresque fastoulienne permettra aux lecteurs de faire face à la multiplicité des façons de vivre, des idées, des interprétations... En plus de permettre une vision plus complète de la vie quotidienne de notre époque, puisque nous ne mentionnerons pas les mêmes types de détail.

POST-SCRIPTUM

Si d'aventure vous lisez ce message entre le 9 novembre et le 29, que vous êtes né avant 1990 et qu'en profondeur l'envie de participer vous prend, n'hésitez pas à nous le dire en commentant ce billet.

Publié dans Chronos, La place, Super flumina babylonis, Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 06 novembre 2012

La fugitive

Je suis la fugitive vêtue des parures de l'ampleur des normes. Bouffantes, mes manches de quotidienneté. Précieux, les petits boutons qui m'enserrent dans la prison partagée de nos censures.

L'ange s'avance et vous sentez sa présence, invisible, intangible, androgyne. Son nom ? Judicaël. Son âme ? La douleur. Son arme ? La splendeur. Son rêve ? La douceur. Son aile ? La voilure. Son île ? L'aventure. Son mal ? La biture. Son amie ?

Je suis Celle qu'il aime, malgré toutes mes turpitudes. Je suis Celle qu'il accompagne. Je suis Celle qu'il sauve, de jour, de nuit et de tous temps. Il est l'ange de mes routes, l'ange de mes insomnies. Il est l'ange de mes jambes brisées, l'ange de mes crises larvées, l'ange de mes voies abandonnées.

Et dans mon naufrage il me murmure qu'il m'aime quand même, quand bien même j'ai échoué.

Publié dans L'oiseau, Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

lundi, 05 novembre 2012

Jour de Sleipnir

à Vénéxiana Atlantica, malgré tout :

en dépit de la haine qui se dresse entre nous comme une vague insurfable,

en réponse à ton autobiographie, aux allusions incertaines.

Les oiseaux fantômes ont passé la frontière

Sous les ciels gris, plombés,

Écoute leurs chants sans sommeil

- Entends leurs cris désespérés.

On ne trouve plus d'amour dans les boutiques,

La musique ne s'écoule plus sous les portiques,

Je repense aux jours de notre été...

J'entendais ta guitare pleurer.

Comme des ombres maigres, les cyborgs ont passé

Le pont Saint-Isidore de Séville ;

La cathédrale de verre les a abrités

Le temps d'une prière sans quête, sans sébile.

Il n'y a plus de noir, les nuits sont imparfaites,

Les aubes semblent fatiguées par toutes les fêtes,

J'ai rêvé du temps où, sans m'inquiéter,

J'entendais ta guitare pleurer.

Les chevaux psychopompes ont ouvert une cohorte,

C'est Sleipnir qui marchait le premier.

L'âme est le cœur de l'homme, c'est le corps qui la porte,

Et le cœur n'est qu'une pompe à brasser.

Je n'écoute que les bûches qui crépitent.

Le soir s'étire, au jardin l'enfant s'agite...

Savais-je ce que tes mains voulaient plaider ?

J'entendais ta guitare pleurer.

Édith CL, début avril 2012

Publié dans L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (6) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 31 octobre 2012

Grégoire de Tours V

Tableau en papier déchiré de Sara

Hier, mardi soir, cinquième réunion autour de l'Histoire des Francs, de Grégoire de Tours.

Etaient présents :

Alexandre

Mavra

Pierre-Emmanuel

Jean-Pierre

Laurent

Francis

Théo

Vincent P

Marc

Edith

La phrase qui ouvrit la lecture fut :

«Chramne, qui venait d'épouser la fille de Wiliachaire, gagne Paris ; il s'attache le roi Childebert par les liens de la foi et de l'amitié en jurant d'être sans défaillance l'ennemi de son père».

Nous avons terminé par la lecture des titres de chapitres du livre V.

Au cours de la soirée nous lûmes le passage concernant la catastrophe écologique de l'ouragan qui s'abattit sur le lac Léman en 563.

Récemment les scientifiques ont confirmé de leur point de vue ce que l'on connaissait déjà par les chroniqueurs Grégoire de Tours et Marius d'Avrenches.

C'est émouvant de lire une chronique si importante, qui a donné aux historiens et scientifiques des temps postérieurs tant de connaissances factuelles sur l'époque mérovingienne.

C'est également intéressant de plonger dans le monde de nos ancêtres, dont a fini par émerger le nôtre mais qui nous parait aux antipodes intellectuelles de nos modes de raisonnement.

Trouver ridicule un des plus grands esprits du VI°siècle, c'est assurément être engoncé dans son temps comme dans le plus pénible des préjugés. Aussi il est bon de lire Grégoire de Tours en se souvenant qu'il est, pour son temps, ce que les plus éminents des scientifiques et penseurs sont pour le nôtre.

Et qu'il est aussi facile de mépriser son oeuvre que de se moquer d'un petit enfant, encore naïf face aux moeurs qui nous régissent.

Se procurer L'Histoire des Francs, par ici...

Alphonse Osbert

Publié dans L'oiseau, La place | Lien permanent | Commentaires (3) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 10 octobre 2012

Grégoire de Tours II

Hier, mardi 10 au soir, eut lieu la seconde séance de lecture de l'Histoire des Francs, de Grégoire de Tours.

Nous étions huit :

Alexandre

Vincent P

Dominique

Dalila

Jérémie

Mavra

Jean-Baptiste

Edith

Nous lûmes une partie du livre deux.

Celui-ci commence ainsi : "Comme nous suivons l'ordre du temps, nous rapportons pêle-mêle et confusément aussi bien les miracles des saints que les massacres des peuples".

Nous finîmes notre lecture juste après le fameux épisode du vase de Soissons. Voici la dernière phrase lue avant de refermer le livre et de se dire au-revoir : "C'est ainsi que pendant la dixième année de son règne, il [Clovis] déclara la guerre aux Thuringiens et les soumit à sa domination".

Nous bûmes du Touraine et du Bourgueil, et du jus de baobab. Nous pensons être les premiers à boire du jus de baobab en lisant Grégoire de Tours... A moins que dans les lycées de la République des colonies d'Afrique, il y a quelques décennies, les étudiants peut-être ont pu allier Grégoire de Tours et le jus de baobab ? Qui sait ?

Voir aussi :

Publié dans La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mercredi, 03 octobre 2012

Grégoire de Tours I

Cornélis Troot

Mardi 2 octobre, entre 20h30 et 22h, au fond d'une cour de Montparnasse, eut lieu la première séance de lecture de L'histoire des Francs, de Grégoire de Tours.

Les officiants de cette messe littéraire furent :

Mavra

Vincent

Anthony

Laurent

Xavier

Dominique

Arnaud

Francis

Jean-Pierre

Fabrice

Nicolas

Edith

Saint Grégoire, évêque de Tours et historien (VI°siècle), a écrit le seul témoignage de cette trempe sur son époque mérovingienne troublée.

La première phrase que nous lûmes fut : "Le culte des belles lettre est en décadence et même il se meurt dans les villes de Gaule".

Suivit un résumé de toute l'histoire du monde telle qu'on la voyait à cette époque, depuis Adam et Eve jusqu'à Saint Martin de Tours.

La dernière phrase que nous lûmes fut : "Fin du premier livre contenant les 5596 années qui se sont écoulées de l'origine du monde jusqu'à la mort de saint Martin évêque".

Cette lecture fut accompagnée d'un vin de Franconie (qu'Emmanuelle avait apporté quelques jours auparavant à l'hôtesse de ces lectures) et de vins de Touraine (Montigny). Nectar de griottes et jus de carottes complétèrent ce tableau à boire.

Pour se procurer l'Histoire des Francs, on peut aller par là...

Voir aussi :

Publié dans La place | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 17 juillet 2010

L'album poétique

AlmaSoror a créé un album qui contient les poésies d'Edith de CL et quelques unes de Kathrina F-B et Edith Morning.

Ces poésies sont illustrées par des photographies, qui, parfois, disent autre chose que les mots. Peu importe. Les rêves ne se télescopent jamais. Avant d'aller lire l'album en cliquant ICI (ensuite, il faudra cliquer sur les photos pour que s'affichent les poésies), vous pouvez méditer ces paroles d'Armel Guerne, poète du XXème siècle :

"Depuis le petit cœur impatient de mon enfance jusqu'à ce vieux cœur meurtri, pantelant, essoufflé, mais toujours plus avide de lumière, je n'ai pas eu d'autre ambition que celle d'être accueilli et reçu comme un poète, de pouvoir me compter un jour au nombre saint de ces divins voyous de l'amour. Je n'ai jamais voulu rien d'autre, et je crois bien n'avoir perdu pas un unique instant d'entre tous ceux qu'il m'a été donné de vivre, en détournant les yeux de ce seul objectif jamais atteint, sans doute, mais visé toujours mieux et avec une passion de jour en jour plus sûre d'elle."

Armel Guerne

Publié dans Ὄνειροι | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 19 janvier 2010

Réalisme

La réalité me dépasse complètement ; je ne lui arrive pas à la cheville.

Édith

Publié dans Super flumina babylonis | Lien permanent | Commentaires (5) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |