mardi, 16 septembre 2014

Entrevue avec l'insurgé William-Marie Forêt

Propos recueillis par Max Farmsen,

à la prison du Fort Bastiani, Section de haute surveillance

Max Farmsen : William-Marie, il a été difficile d’obtenir l’autorisation de venir vous visiter dans la prison de Fort Bastiani. Vous êtes le chantre de la désadministration. Qu’est-ce que cela signifie ?

Prisonnier William-Marie Forêt : Je vais te dire une chose. Mettre un nom dans un fichier, c’est comme enfoncer un poignard dans le cœur de l’âme humaine.

Max Farmsen : Cette vision de l’administration ne vous aveugle-t-elle pas sur les bienfaits de la Sécurité sociale, de la répartition des richesses, qui nécessitent un minimum d’organisation ?

Prisonnier WMF : Je te demande qui décide quelles sont les richesses, avant de les répartir ? Si le fait de vivre sous un ciel bleu est une richesse, l’Etat va-t-il répartir le ciel bleu ?

Max Farmsen : Vous vous présentez comme l’ennemi des fonctionnaires et des administrés. Vous êtes donc l’ennemi de tout le genre humain ?

Prisonnier WMF : Quand tu dis ça, j’ai l’impression que ton cerveau a été remplacé par un fichier informatique et que ton cœur est un déchet recyclé. Le genre humain n’existe pas. Il y a des êtres, qui souffrent, qui aiment, qui luttent ou qui se soumettent.

Max Farmsen : N’avez-vous pas l’impression de cracher sur un système démocratique qui assure l’égalité et l’équité entre les citoyens ?

Prisonnier WMF : Lorsque tu me parles ainsi de l’administration je me demande si tu as déjà eu vent de cette inconcevable répartition des êtres humains en dirigeants, cadres, employés, ouvriers, et les liens de hiérarchie et de subordination qui les unissent. Comment oses-tu vanter un système – l’administration – qui fait ouvertement de telles différences entre les individus humains – et comment oses-tu prétendre qu’un système hiérarchique garantit l’égalité entre les hommes ?

Max Farmsen : Mais n’avez-vous jamais songé que l’organisation administrative de la vie humaine, pour pesante qu’elle soit, est la condition d’un ordre social, d’une entente entre les hommes, d’une légitimité de chacun, qui nous évite le règne désordonné de la violence ?

Prisonnier WMF : Tu sembles justifier toutes les violences de l’administration en disant qu’elles sont la condition de la paix. Je n’accepterai jamais l’idée que la violence mène à la paix.

Max Farmsen : N’êtes vous pas angéliste ?

Prisonnier WMF : Non. Je ne nie pas la violence humaine ; je nie que la violence administrative soit la solution à la violence humaine. C’est tout.

Max Farmsen : On a dit de vous que votre ascendance anglaise, qui vous fait voir le monde comme un système de poids et de contrepoids, et votre ascendance française, qui vous conduit à considérer le monde comme un horloger règle minutieusement une horloge, se sont mélangées et que ces deux conceptions contradictoires vous ont mené au désespoir et à la haine de l’administration. Que pensez-vous de cette analyse ?

Prisonnier WMF : Je pense que tu devrais réaliser des recettes de cuisine ou malaxer de la terre glaise. Cela te ferait du bien et t’éviterait bien des égarements intellectuels.

Propos recueillis par Max Farmsen, à la prison du Fort Bastiani, Section de haute surveillance

| Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

mardi, 09 juillet 2013

Zo, de Mazas à Jérusalem en passant par la prison de Sainte-Pélagie

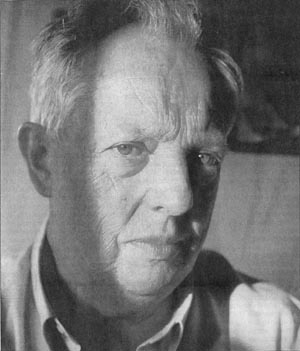

Phot : Sara, 1974, rue du Bouloi. 29 années avant de publier Révolution.

Je me suis amusée à devoir lire Zo d'Axa, qui écrivit en français De Mazas à Jérusalem (1895), dans une traduction anglaise. En effet, ce monsieur a beau être tombé dans le domaine public (en espérant que la chute ne lui ait pas fait mal) et avoir été un anarchiste incorrigible, ses éditeurs français, les courageuses et flamboyantes éditions de Londres, ne manquent pas de faire payer l'édition numérique. Puis j'ai fini par trouver une bonne âme pirate qui a rendu disponible le pédéhaif, que voici mes amis.

J'ai de grandes raisons de défendre le droit d'auteur, et de ne pas cracher sur un bon travail éditorial, mais à l'époque de la mise en route du site ReLire, je trouve que les oeuvres tombées tout au fond du domaine public doivent quand même pouvoir être dévorées gratos, en ligne.

Formé au prestigieux lycée parigot Chaptal, anar ayant hésité entre le royalisme et l'anarchie, Zo d'Axa, né Alphonse Gallaud de La Pérouse, est lisible par ici.

Ici, je suis bien forcé de conclure : je ne suis pas anarchiste.

En cour d'assises, à l'instruction comme aux séances, j'ai dédaigné cette explication. Mes paroles de rage ou de pitié étaient qualifiées anarchistes - je n'épiloguais pas sous la menace.

À présent, il me plaira de préciser ma pensée première, ma volonté de toujours.

Elle ne doit pas sombrer dans les à-peu-près.

Pas plus groupé dans l'anarchie qu'embrigadé dans les socialismes. Être l'homme affranchi, l'isolé chercheur d'au-delà; mais non fasciné par un rêve. Avoir la fierté de s'affirmer, hors les écoles et les sectes:

En dehors.

Zo d'Axa, fondateur du journal l'En Dehors.

Publié dans Chronos | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 02 décembre 2011

Trois esthètes du XX ème siècle : Romain Rolland, Jacques Benoist-Méchin, Raoul Vaneigem

Trois grands stylistes de la langue française, dont je n'ai pas entendu parler à l'école.

Romain Rolland - pourquoi cet homme n'est plus lu en France aujourd'hui ? Il l'est, ailleurs. Disciple de Tolstoï, c'est lui qui a fait connaître Gandhi en France, c'est lui qui a donné à son ami Sigmund Freud l'idée du sentiment océanique.

Son roman Jean-Christophe est un chef d'oeuvre, un arc en ciel où se mêlent en un même scintillement les couleurs du style littéraire, de la structure et du scénario, de la philosophie et de la vision mystique. Un arc en ciel ancré dans l'histoire européenne de l'aube du XX° siècle.

"Le corps et l'âme s'écoulent comme un flot. Les ans s'inscrivent sur la chair de l'arbre qui vieillit. Le monde entier des formes s'use et se renouvelle. Toi seule ne passes pas, immortelle musique. Tu es la mer intérieure. Tu es l'âme profonde."

in Jean-Christophe, 1912

Jacques Benoist-Méchin, on sait pourquoi cet homme n'est lu que dans les arrières salles, les boudoirs, les bureaux cachés. C'est parce qu'il subit le sort de ceux qui se sont "trompés de camp" lors de la seconde guerre mondiale. Condamné à mort à la Libération, grâcié par le président Auriol et enfin embauché en sous main par les gouvernements français pour des missions dans les pays arabes qu'il adorait, il a toujours écrit, que sa vie se déroule dans les salons mondains et les ministères, en prison, en voyage... Plus qu'un historien, c'est un chroniqueur de son temps, qui rappelle Thucydide et Joinville, une des plus belles langues de notre langue du XXème siècle.

"Passe devant nous, semblable à une citadelle resplendissante de blancheur, l'Olympic Cloud, un pétrolier de 30 000 tonnes... Ce château de rêve glisse lentement devant nos yeux. Sa gloire immaculée domine de haut le désert, les dunes et le faîte des palmiers.

Ce palais majestueux a l'inconsistence d'un mirage. Il semble sur le point de se dissoudre dans la nuit."

In Un printemps arabe, 1959

Raoul Vaneigem vit encore, lui, l'anarchiste, ex-ami de Debord et situationniste. Je ne sais trop qu'en dire, sinon que son écriture a du souffle et qu'elle m'a revivifiée lorsque j'étais salariée et travaillais dans un bureau.

"Ils croient mener une existence et l'existence les mène par les interminables travées d'une usine universelle. Qu'ils lisent, bricolent, dorment, voyagent, méditent ou baisent, ils obéissent le plus souvent au vieux réflexe qui les commande à longueur de jours ouvrables.

Pouvoir et crédit tirent les ficelles. Ont-ils les nerfs tendus à droite ? Ils se détendent à gauche et la machine repart. N'importe quoi les console de l'inconsolable. Ce n'est pas sans raison qu'ils ont, des siècles durant, adoré sous le nom de Dieu un marchand d'esclaves qui, n'octroyant au repos qu'un seul jour sur sept, exigeait encore qu'il fût consacré à chanter ses louanges.

Pourtant, le dimance, vers les quatre heures de l'après-midi, ils sentent, ils savent qu'ils sont perdus, qu'ils ont, comme en semaine, laissé à l'aube le meilleur d'eux-mêmes. Qu'ils n'ont pas arrêté de travailler".

In Adresse aux vivants sur la mort qui les gouverne et l'opportunité de s'en défaire, 1990

J'ai des rêves, des quêtes. Je n'ai pas tout lu de ces trois hommes. Je voudrais entendre l'oeuvre musicale composée par Benoist-Méchin, Equateur.

J'ai des réserves. Je n'aime pas la passion de Benoist-Méchin pour les sociétés complètement mysogines, tels le nazisme ou l'islam ; je n'aime pas la passion de Vaneigem pour les sociétés complètement machistes, celles des nomades qu'il décrit en déployant son style avec fougue. Ces réserves ne sont pas d'ordre litttéraire. Elles n'ont donc aucune espèce d'importance puisque la littérature est libre et flotte bien plus haut que les idées ou les actions.

J'ai une admiration pour ces trois plumes, bien que Benoist-Méchin ait pu taper à la machine, et Vaneigem sur un ordinateur, au moins pour la partie récente de son oeuvre.

Dans ces trois styles, une sensorialité démultipliée, la sensualité de la vie transmuée dans la sensualité des mots, un grand amour des expériences concrètes et la capacité de s'élever très haut dans l'abstraction.

Ils sont je crois parmi les trois plus grands écrivains du XX°siècle, en langue française. Il y en a d'autres, mais ceux-cis sont bien peu cités.

| Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

vendredi, 18 mars 2011

extrait d'un manifeste contre le travail II

Que le travail et l'asservissement soient identiques, voilà ce qui se laisse démontrer non seulement empiriquement, mais aussi conceptuellement. Il y a encore quelques siècles, les hommes étaient conscients du lien entre travail et contrainte sociale. Dans la plupart des langues européennes, le concept de "travail" ne se réfère à l'origine qu'à l'activité des hommes asservis, dépendants : les serfs ou les esclaves. Dans les langues germaniques, le mot désigne la corvée d'un enfant devenu serf parce qu'il est orphelin. Laboraresignifie en latin quelque chose comme "chanceler sous le poids d'un fardeau", et désigne plus communément la souffrance et le labeur harassant des esclaves. Dans les langues romanes, des mots tels que travail, trabajo,etc., viennent du latin tripalium,une sorte de joug utilisé pour torturer et punir les esclaves et les autres hommes non libres. On trouve un écho de cette signification dans l'expression "joug du travail".

Même par son étymologie, le "travail" n'est donc pas synonyme d'activité humaine autodéterminée, mais renvoie à une destinée sociale malheureuse. C'est l'activité de ceux qui ont perdu leur liberté. L'extension du travail à tous les membres de la société n'est par conséquent que la généralisation de la dépendance servile, de même que l'adoration moderne du travail ne représente que l'exaltation quasi religieuse de cette situation.

Ce lien a pu être refoulé avec succès et l'exigence sociale qu'il représente a pu être intériorisée, parce que la généralisation du travail est allée de pair avec son "objectivation" par le système de production marchande moderne : la plupart des hommes ne sont plus sous le knout d'un seigneur incarné dans un individu. La dépendance sociale est devenue une structure systémique abstraite - et justement par là totale. On la ressent partout, et c'est pour cette raison même qu'elle est à peine saisissable. Là où chacun est esclave, chacun est en même temps son propre maître — son propre négrier et son propre surveillant. Et chacun d'obéir à l'idole invisible du système, au "grand frère" de la valorisation du capital qui l'a envoyé sous le tripalium.

Le site source : http://kropot.free.fr/manifestevstrav.htm

Publié dans La place, Le corps | Lien permanent | Commentaires (0) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |

samedi, 13 juin 2009

Le salariat : une aliénation en contradiction avec l’humanisme

Le salariat, la soumission, la sélection

I Le salariat

Fondé sur le lien de subordination du salarié envers son employeur, le salariat pose une grande entrave à l’intégrité civique, qui proclame la liberté et la responsabilité de l’individu, et à l’humanisme, qui refuse l’idée qu’un homme soit asservi.

Dès lors les lois ont « adouci » la subordination, en la régulant par des droits sociaux. Le salariat, subordination en échange d’un salaire et de droits sociaux, est objectivement un esclavage civilisé (rendu civil), « humanisé », amoindri et sous condition.

On est loin de la liberté (obligations en échange des droits sociaux) ; loin de l’égalité (subordination) ; loin de la fraternité (concurrence).

Le salariat est un processus de déresponsabilisation ; il est donc problématique d’allier salariat et vie civique, puisque les valeurs de l’un sont le contraire des valeurs de l’autre.

On aurait tendance à croire que tant que les salaires sont suffisamment élevés, le salariat donne le loisir de consommer un grand nombre de choses, loisir facile à confondre avec la liberté puisqu’il donne la possibilité de bouger, de se procurer de la culture, etc. Pourtant, il est illusoire de confondre liberté et loisir de consommer sous prétexte que ce loisir est plus tangible que les libertés individuelles pures et dénuées de moyens.

Si les libertés individuelles dénuées de moyens demeurent théoriques, il n’en reste pas moins que les moyens d’un homme subordonné ne sont pas une liberté, mais des facilités.

Sans subordination, pas de droits sociaux. Les alternatives au salariat - professions indépendantes - subissent des pressions fiscales qui les rendent difficiles d'accès. Le salariat est une prise d’otage, et la seule réponse trouvée par les salariés est la prise d’otage, par la lutte collective.

Les luttes dites sociales cherchent en général à répandre autant que possible le salariat et à diminuer le pouvoir des patrons. Elles entérinent donc à la fois la subordination et la déresponsabilisation (le patronat entreprenarial n’est plus libre de ses décisions : plutôt que de rendre la liberté à tous, on l’enlève à ceux qui l’ont).

Les luttes sociales propagent ainsi l’asservissement : elles permettent d’augmenter l’égalité, mais contribuent à annihiler la liberté d’initiative et l’autonomie.

Des voix de l’anarchie se font entendre.

Les voix ultra-libérales souhaitent libérer entièrement les rapports entre les hommes et les échanges. Elles considèrent que la propriété privée est le fondement de la liberté humaine, et postulent que ce droit inaliénable est garant des autres droits. Elles supposent qu’une harmonie naturelle, une main régulatrice invisible, empêcherait une prise de pouvoir radicale des uns sur les autres.

Des voix libertaires s’appuient sur l’idée contraire bien que semblable : elles croient à une harmonie des rapports humains dès lors qu’on y mêle pas d’argent ou d’échange marchandé. La propriété privée est l’ultime perversion, et l’éliminer permettrait de cesser les rapports de force et de pouvoir.

Bien souvent, les théoriciens ultra-libéraux et libertaires sont payés par l’Etat pour le détruire, et leur radicalité éthérée, si elle séduit par l’acuité de la critique et l’audace de l’imagination, fait frémir quant à l’irréalisme et la foi totale en l’harmonie naturelle.

Il y a sans doute une voie du milieu, qui renonce à la subordination avilissante sans pour autant prêcher les folies d’une liberté totale autorisée par la bonté innée de l’homme (libertaires) ou la perfection équilibrante de la « nature » (ultra-libéraux).

II La soumission

La hiérarchie fait croire à l’ordre hiérarchique du monde. Les êtres humains s’identifient à leur rang dans la hiérarchie, et ce rang, parce qu’il détermine de fait les pouvoirs dans la société, déteint sur la vie civique et les choix individuels et collectifs. Elle nuit péniblement, cette hiérarchie, au bon déroulement de la vie civique et à l’exercice de la citoyenneté. Elle perturbe l’intérêt général et tronque la vision humaniste qui fonde notre société puisque elle ne la respecte pas tout en étant plus effective. Comment croire une liberté proclamée sans effets visibles quand on subit quotidiennement les effets de la subordination, de la hiérarchie, qui se propagent – par l’argent et le pouvoir – hors de l’entreprise ?

La subordination est une atteinte à la dignité de l’individu ; elle est accompagnée de la déresponsabilisation. On ne peut être un homme libre et subordonné. On ne peut être un homme responsable et subordonné.

Reconnaître un supérieur hiérarchique, c’est se déposséder de sa liberté, de son autonomie et de sa responsabilité.

Reconnaître un inférieur hiérarchique, c’est renoncer au respect de la liberté et de la responsabilité de l’autre.

L’inférieur et le supérieur brisent ensemble les liens de liberté, d’égalité et de fraternité que la vie civique leur impose pourtant.

Ils partagent cette responsabilité mutuellement fratricide.

Les ressources inhumaines de cette organisation trouvent leur application dans la gestion des ressources humaines.

Le terme de ressources humaines est inacceptable. Il n’y a pas de ressources humaines. Il y a des individus et la collectivité.

L’homme ne peut être, en pays humaniste, un moyen, de même qu’il ne peut être une ressource, pour l’entreprise ou pour l’Etat. Il n’est que la fin.

Les ressources humaines sont le témoignage de l’esclavage adouci, de la manipulation de l’homme à des fins autres que lui-même.

Le salariat est incompatible avec l’humanisme : le salariat considère l’homme comme un moyen. L’homme est au service de l’entreprise et non le contraire ; les décisions sont prises en fonction des produits et non de la fin que l’on donne à l’homme. Celui-ci est considéré par son rang dans la hiérarchie, non par son essence inaliénable d’être vivant.

Le corps humain est un corps animal. La liberté humaine ne peut se passer de liberté animale, celle de se mouvoir dans le temps et dans l’espace.

Le salariat, dans la grande plupart des cas, impose une astreinte à résidence professionnelle d’un certain nombre d’heures par jour, durant lesquelles le salarié est subordonné et surveillé. Cet asservissement contractuel lui donne droit à un salaire et à des droits sociaux.

Nous sommes loin de la liberté de mouvement ; loin de l’homme libre de ses gestes sur une planète libre.

La liberté devrait pouvoir se mesurer, entre autres, au fait que l’homme dispose de son temps et puisse aller et venir à sa guise dans l’espace.

III La sélection

La sélection des supérieurs et des inférieurs hiérarchiques, dans notre société, se fait en grande partie par le diplôme.

Sanctionner la légitimité (à la parole, à l’exercice d’un métier…) comporte sans doute des avantages puisque la normalisation d’une profession et le formatage des individus préviennent dans une certaine mesure la folie de l’arbitraire ; mais elle présente aussi des risques.

Le diplôme ne donne pas seulement une légitimité à certains : il l’enlève à d’autres. En donnant une légitimité aux diplômés, il en prive tous ceux qui ne possèdent pas le diplôme.

Le diplôme est une sanction arbitraire et pernicieuse. Il s’agit d’un accaparement du jugement intellectuel et scientifique, qui se renouvelle à travers les générations, la sélection procédant de l'autoreconnaissance : le sélectionneur juge apte celui qui lui ressemble.

La restriction de l’accès à l’initiative scientifique et professionnelle à laquelle on est arrivé est effarante. Un grand nombre de métiers sont inaccessibles à qui ne suit pas la voie officielle. Il s’agit d’une grande confiscation du savoir et de l’action.

De même que l’Etat ou un groupe privé ne devraient pas pouvoir disposer de l’Histoire, de l’Art, des moyens d’expression, ils ne devraient pas plus disposer de la science et de la suprématie intellectuelle (distribution des sanctions intellectuelles et scientifiques, légitimité de la parole et de la prise de décision).

Ainsi l’élitisme constitue un accaparement.

A la Révolution française, Sieyès (qui posa les trois questions : qu’est-ce le Tiers-Etat ? Tout. Qu’a-t-il été jusqu’à présent ? Rien. Que demande-t-il ? A être quelque chose.) voulait rétablir l’aristocratie naturelle. Les fondateurs américains aussi invoquaient souvent cette notion.

La question de l’élite semble être de savoir comment on la choisit (caste héréditaire, formatage intellectuel appelé "mérite", richesse, tirage au sort, etc) ; pourtant, l’existence même d’une élite implique une société non égalitaire et un accaparement par certains du pouvoir et de la légitimité de parler, de décider, de gouverner, de choisir (on est pas loin de la légitimité de penser).

Créer une élite, c’est sélectionner les "meilleurs" : or, l'aristocratie signifie le « gouvernement des meilleurs ». La création d’une élite se confond avec la création de l’aristocratie. L’ « élitisme républicain » vise à ce que l’aristocratie soit mouvante et qu’elle ne se transmette pas, mais il est aristocratique quand même. Y-a-t-il des aristocraties plus légitimes, plus justes que d’autres ? Légitimer une aristocratie, c’est penser que certains sont meilleurs ; c’est donner un à petit groupe le pouvoir, s’en justifier intellectuellement et politiquement, et c’est donc un accaparement.

L’aristocratie (ou élitisme, cela se confond), c’est l’idée que tout le monde n’a pas les mêmes moyens de gouverner : seuls certains l’ont, et il faut leur donner le pouvoir. Or, plus la sélection semble légitime et juste, plus elle est monstrueuse à subir, car le quidam qui n'entre pas dans ses critères ne peut s'en prendre qu'à sa propre incompétence ; c'est sa nullité que la société lui renvoie - la légitimation de la sélection étant au moins aussi douloureuse que la privation qu'elle occasionne.

Je ne crois ni à l’élitisme, ni au non élitisme. Les tentatives de justification des systèmes en cours sont toujours tronquées, et chaque système lèse un nombre de gens assez conséquent pour qu’il soit très critiquable.

Si nous nous concentrions sur un credo qui définirait nos principes et droits de base, peut-être pourrions nous améliorer la société, en éliminant la subordination sans la remplacer par la lutte infernale entre les êtres et les féodalités de secours qui en résultent. C’est la grande quête de l’alliance entre l’autonomie des initiatives et l’union autour d’un fondement - projet commun.

On refuse facilement les idées qui, critiquant une situation, ne lui proposent pas des remèdes immédiats : les « modérés » ne veulent pas critiquer le système en cours parce qu’ils le soupçonnent moins pire que ceux que l’on propose. Les « extrémistes » confondent la prudence et la lâcheté, et haïssent assez le système pour tenter autre chose, fut-ce pire.

Mais la peur du désespoir ne devrait pas fermer la porte de la pensée. Agir en conscience sur des bases désespérées est peut-être moins pire que de laisser perdurer des malheurs ou que d'agir en croyant qu’une idée va enfin régler les problèmes de justice et de pouvoir que les humains ont toujours connu.

Edith de Cornulier-Lucinière

Publié dans La place, Le corps | Lien permanent | Commentaires (2) |  |

| ![]() Facebook |

Facebook |  Imprimer |

Imprimer |